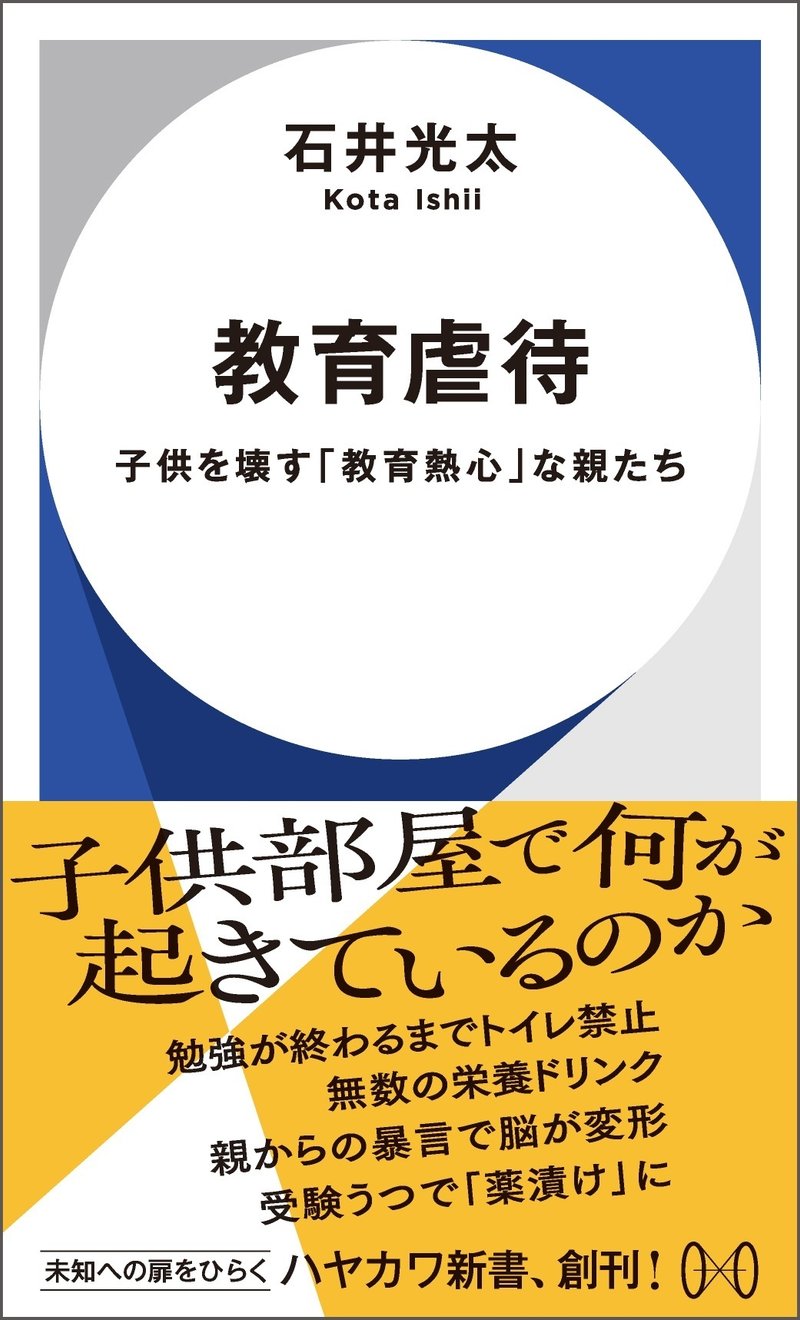

【早くも話題】 ゆがんだ教育熱が生む悲劇とは? 石井光太『教育虐待 子供を壊す「教育熱心」な親たち』プロローグ

話題の新刊『教育虐待──子供を壊す「教育熱心」な親たち 』(石井光太著、ハヤカワ新書)。作家としてこれまで多くのノンフィクション作品を手がけてきた石井光太さんが、今「教育虐待」をテーマに取り上げる背景にあるものは?

本書本文から冒頭の「プロローグ」を特別公開します!

石井光太著 定価1,056円

プロローグ

私の手元に、和歌山刑務所から届いた1通の手紙がある。差出人は、桐生のぞみ。2018年に滋賀県で起きた医学部9浪母親殺害事件の加害者である。

手紙には自分が母親による教育虐待の被害者であったと明記した上で、達筆な字で次のように記されている。

〈今まさに精神的に追いつめられている人達が救われ、新たに苦しむ人たちが生じないことを、心から願っております〉

後に述べるように、桐生のぞみは母親によってほとんど女手一つで育てられてきた。母親は自身が高卒であったことにコンプレックスを抱き、娘ののぞみに国立大学医学部へ進学するよう求めた。

母親の教育熱は暴力を辞さない激しいものであり、激高すると夜通しで罵声を浴びせることもあった。それでも成績は思うようには上がらず、9浪までさせられた末に医学部進学を諦め、やむをえず滋賀医科大学の看護学科に進学した。

大学入試後も母親は高い理想を押し付け、のぞみを奴隷のように束縛して厳しく接した。娘がスマートフォンを所有したという理由だけで庭で土下座させ、それを動画で撮影するほどだったという。

こうした生活の中で、のぞみは母親の支配から逃れるためには殺害しなければならないと思いつめるようになる。決意を固めたのは、1月の凍てつくような冷え切った夜だった。のぞみは母親にマッサージを施し、眠りについたのを確かめてから、包丁を取り出して刺殺したのだ。

母親が息絶えたのを確認した後、のぞみはようやくこれで解放されたという安心感から携帯電話を取り出して、ツイッターにこう書き込んだ。

〈モンスターを倒した。これで一安心だ〉

事件が発覚したのは同年の6月だった。警察が母親の遺体をバラバラにして河川敷に遺棄したとしてのぞみを逮捕したのだ。取り調べから一審まで彼女は容疑を否定していたが、二審で全面的に認め、10年の懲役刑に服すことになった。

獄中で彼女が私に書いてきた手紙には、次のように書き綴られていた。

〈私の思いを一つの形にすべく、現在取組んでいる所です〉

そして2022年12月、彼女が協力する形で当時記者だった齊藤彩が著した本事件のルポ『母という呪縛 娘という牢獄』が刊行された(同書ではのぞみら関係者は仮名になっている)。

ここから感じられるのは、彼女が未だに加害者ではなく、母親による過度な教育の被害者という意識を持っていることだ。 事件を起こした自分が悪いのではない。私をこうさせた母親が悪いのだ。彼女の胸にはそんな気持ちがあるのだろう──。

ここ数年にわたって、私は医学部9浪母親殺害事件以外にも、親による行き過ぎた教育によって人格を踏みにじられ、人生を破壊された人々を、数多くルポルタージュにまとめてきた。

行き過ぎた教育とは、かつて「スパルタ教育」と呼ばれていた類のものを指す。親が子供の意思を無視して受験などを押し付け、独善的に掲げる高い理想に到達させるために〝愛の鞭(むち)〟と称して暴力をふるったり、精神的に追いつめたりする行為だ。

スパルタ教育と聞いて一般的にイメージされるのは受験勉強だが、スポーツや芸術といった分野でも頻繁に起きている。物心つくかどうかという年齢からボクサーやピアニストになれと厳命し、思い通りにならないと体罰を加える。

2020年4月、国は児童虐待防止法と児童福祉法改正法の施行によって、親などによる体罰を禁止した。これまで「しつけ」という名のもとで横行してきた大人の子供に対する暴力が正式に違法行為と認定されることになったのである。

国の法改正は歓迎されるべきことだが、施行までにあまりに時間がかかりすぎたというべきだろう。日本でスパルタ教育の負の側面が露呈し、社会問題となったのは1970年代だ。半世紀も棚上げされてきたことで、大勢の子供が犠牲となり、心身に深い傷を負ったことはまちがいない。しかも法改正が行われた今も、家庭内での暴力を伴う行き過ぎた教育が減少したという報告はなきに等しい。

なぜ、ノンフィクションの書き手である私が今、この問題に脚光を当てようとしているのか。理由は、ここ十数年来私が追いかけてきた社会で困難を抱える人々の中に、親による過度な教育の犠牲者が数多く見られることへの危機感が沸点にまで達したためだ。

たとえば、日本にはフリースクールと呼ばれる、不登校者を集めている施設が数多く存在する。2021年度の統計で、小中学生の不登校者は9年連続で増加し、24万人以上に達している。フリースクールは施設によって事業内容や目標に違いはあるものの、一般的には不登校の子供たちに対して、勉強だけでなく、レクリエーションや社会活動を通して主体性を高めさせ、社会復帰の足掛かりをつくろうとするところだ。

これまで私は東北から沖縄まで約30カ所のフリースクールを取材してきたが、子供たちにインタビューをすると、どこの施設にもほぼ確実に親の行き過ぎた教育によって不登校になった子供たちがいる。フリースクールによっては、2、3割の子供がそれに該当することもある。

もっとも多いパターンが、親に強いられた受験競争の中で傷つき、疲れ果てるように不登校になった子供たちだ。

彼らの多くは親に名門校への進学を厳命され、小学校に上がる前から学習塾や英会話教室に通うことを強いられた。少しでも成績が落ちれば、親から人格を否定されるような暴言を浴びせかけられ、受験が近づくにつれてどんどん重いプレッシャーをかけられる。

その子が生まれつき要領が良く、勉強が好きなタイプならば、良い成績で周囲を黙らせられたかもしれない。だが、そうでなければ、親からの叱責や、学習塾の成績至上主義、それに周りの大人たちの受験熱は、暴力でしかない。それにさらされつづけることで、彼らは心を病み、受験どころか、学校へ行くことさえできなくなってしまうのだ。

また、少年院における取材でも同じような境遇の子供たちに会ってきた。親によって勉強やスポーツを強制され、少しでも反抗すれば足腰が立たなくなるまで殴られたり、罵声を浴びせかけられたりした子供たちだ。

小学生くらいまでは親に力ではかなわないので、子供たちは屈して言いなりになるしかない。だが、思春期になって力関係が逆転すると、彼らの中には暴力をふるうことで反抗しようとしたり、家出という形で親から逃れようとしたりする子供も現れる。そうした行動が非行となって顕在化するのだ。

ただし、近年は不良に対する憧れが薄まり、「ヤンキー」と呼ばれるような非行少年は減ってきている。それと入れ替わるようにして増えているのが、鬱屈した気持ちを他者に向けるのではなく、リストカットやオーバードーズ(薬物の過剰摂取)によって自分を破壊しようとしたり、ストレスに押しつぶされて精神疾患になったりしてしまう子だ。ひきこもり支援や、ネット依存の回復施設で見られるのは、そんな者たちである。

長年にわたって、私はスパルタ教育のサバイバーから数多く話を聞いてきた。彼らが異口同音に語るのが、親に対する憎悪の念だ。

「親のせいで、私の人生は無茶苦茶にされた。私なんて生きていたって意味がない。何をやってもダメだ。一生恨んでやる」

かつてインタビューをした20代の女性がいた。彼女は物心ついた頃から勉強漬けにされ、親に怒られるたびに自傷をくり返し、家出をした19歳からは売春で生計を立てていた。唯一の願いは、いつか大都会のビルから飛び降りて、道を歩いている人を巻き添えにし、ニュースになるような死に方をすることだという。

なぜそんな恐ろしいことを考えるのか。その問いに対する彼女の答えは次のようなものだった。

「メディアに報道されるような事件を起こせば、親に迷惑がかかるじゃん。それって親への復讐になるでしょ」

これを聞いた時、私は彼女の持つ親に対する憎しみのあまりの大きさに、背筋が寒くなるほどだった。別の見方をすれば、スパルタ教育はそれほどまでに子供の心を深くえぐり、大きな傷を残すものなのだろう。

どうして日本社会では、行き過ぎた教育が今なお行われているのか。

受験勉強を例に考えてみれば、スパルタ親たちを駆り立てているのは学歴至上主義だ。学歴があれば、社会的に認められ、豊かな生活を送れるという考え方である。

たしかに1980年代頃までは学歴が社会的な影響力を持っており、世の中を渡っていく上で「通行手形」として通用していたこともあった。就職でも、結婚でも、出世でも、学歴が物を言うことが珍しくなかった。

ところが、バブルが崩壊して平成の不景気に突入すると、学歴の威光は急速に弱まっていった。2023年度版『就職白書』によれば、企業側が採用にあたって重視するのは、人柄=93.8%、自社/その企業への熱意=78.9%、今後の可能性=70.2%。これに対して、大学/大学名はわずか17.2%にすぎない。

現在のベンチャー企業で、採用の際に学歴を最重要視しているところは皆無に等しいだろう。偏差値の高さと、社会で生き抜く力は別物であるという考え方は、既得権益とは縁の遠い新興企業であればあるほど強くなっている。

ところが、時代と逆行するように、親の子供に対する教育熱は都市部を中心にしてとめどなく高まっている。首都圏の中学受験率でいえば、リーマンショックによって起きた不景気の数年間を除いて、1990年代から上がりつづけているのである。今では都心の公立小学校では、生徒の半数以上が中学受験をするところも珍しくない。

このような社会のメカニズムについては第3章に譲るが、厄介なのは親が行き過ぎた教育を正しいものだと信じて疑わないところだ。

小学生くらいの年齢の子供たちは、学業よりも親の温かな愛情を何倍も必要としている。彼らは家庭という安らぎの場があるからこそ、外で友達と遊んだり、新しい体験をしたりして、人間性を高めていくことができる。それが優しさ、勇気、志といった、人生を渡っていく上で基盤となる力を育(はぐく)んでいく。

ところが、学歴主義に染まった親は、正反対の行動を取る。子供に対して日に何度も「勉強しろ」と怒鳴りつけ、食べたり眠ったりすることさえ二の次にさせてテキストに向かわせる。さらに目標の点数に届かなければ、それまでの努力を認めることなく、人格を否定する言葉を投げかける。これらが子供にとっては暴力でしかないことは想像できるだろう。

親たちは、子供が音を上げても耳を貸そうとしない。逆上してこう叫ぶ。

「お前のためにやっているんだ! できないのは、お前がやろうとしていないだけ! そんなんじゃ、お前の人生はもう終わってしまうぞ!」

こうした家庭では、子供の心の豊かさを育むことなど望むべくもない。心は砂漠のように乾き切り、ひび割れ、トラウマとなってその子を長く蝕むことになる。

──教育虐待。

ここ数年、親による行き過ぎた教育は、そう呼ばれることが増えてきた。 きっかけは、2011年12月に開かれた日本子ども虐待防止学会で、武田信子(武蔵大学教授、当時)がこの用語を使用したことだった。その後、一部の研究者や教育者の間で、スパルタ教育を虐待として認識するべきだという声が広がることで、世間の認知度も高まっていった。

だが、一般の人たちにとって、教育と虐待の線引きは簡単ではないだろう。親の厳しい教育が良くないとしても、果たしてどこからが行き過ぎといえるのか、それが子供にどんな害をもたらすのかということが曖昧だからだ。

同じ虐待でも、身体的な虐待ならば、殴る蹴るといった行為が伴うので、アザができるなどの形で被害が可視化される。しかし、教育虐待は違う。それが傷つけるのは、肉体ではなく、子供の柔らかな心だ。被害が認識されにくく、トラウマが精神疾患となって顕在化するまでには数年以上のブランクを要することも珍しくない。つまり、周りが被害をその場で確認することが困難なのだ。

長年、臨床の現場で子供と向き合ってきた小児科医の宮本信也(白百合女子大学教授、取材当時)は、私の取材に対して次のように述べた。

「教育虐待と呼ばれる行為は、実際にはかなり起きていると思われます。ただし、大半の子供はその時は被害に遭っていることに気がついていないでしょう。物心ついた時から教育虐待を受けていれば、家庭とはそういうものだと受け止めてしまうからです。

本人が自覚しているにせよ、いないにせよ、彼らが受けているのは虐待と呼ばれる行為と何ら変わりありません。虐待は、子供の心を傷つけ、精神疾患をはじめとして多くの被害をもたらします。すぐにそれが現れる子もいれば、時間を要する子もいます。

私が診てきた患者の中には大きくなって心を病み、医療機関につながった人もいます。彼らは病院で精神疾患の原因が親子関係にあったと教えられて初めて、自分が虐待と呼ばれる行為を受けて育ち、いろんな生きづらさを背負っているということに気がつくのです」

実際に、私がこれまで取材で出会ってきた人々にも同じことが当てはまる。

中高年のひきこもり、風俗嬢、ホームレス、半グレ、薬物中毒者……。一見、教育虐待とはなんの関係もないような人々も、膝を突き合わせて何時間もその人生についての話に耳を傾ければ、幼い頃に親から過剰な教育を強いられたことで心に大きな傷を負い、社会からドロップアウトした体験を語ることが少なくない。彼らにとって子供時代の親子関係はトラウマとなって、一生の足枷となっているのだ。

かつてアメリカでは、子供に鞭を打ってものを教えるのが当たり前の時代があった。だが、一人の人物がそれに異を唱え、改革を促した。「アメリカ公教育の父」と呼ばれるホーレス・マンだ。

彼はこんな言葉を残している。

「生徒の学ぶ意欲を高揚させずに教えようとする教師は、冷たい鉄を槌打っているにすぎない」

日本社会には、大人から教育という名の暴力で痛めつけられている子供たちが数えきれないほどいる。

本書で見ていくのは、家庭の中で教育虐待が引き起こされるメカニズムと、子供たちの被害の実態だ。

教育は、誰のためにどうあるべきなのか。それを考えるためにも、子供たちの生の声に耳を傾けてほしい。

この続きは本日6月20日発売の『教育虐待 子供を壊す「教育熱心」な親たち』でお読みください!(電子書籍も同日発売。いずれも以下リンクからご購入いただけます)

▼通常書籍の詳細はこちら

▼電子書籍の詳細はこちら

▼著者&編集者の特別対談付き! NFT電子書籍付版はこちら

◆著者プロフィール

石井光太(いしい・こうた)

1977年、東京生まれ。作家。国内外の貧困、災害、事件などをテーマに取材・執筆活動を行う。著書に『物乞う仏陀』『遺体』『「鬼畜」の家』『43回の殺意』『本当の貧困の話をしよう』『近親殺人』『ルポ 誰が国語力を殺すのか』など多数。2021年、『こどもホスピスの奇跡』で新潮ドキュメント賞を受賞。