9月14日発売『翼っていうのは噓だけど』(フランチェスカ・セラ/伊禮規与美訳)訳者あとがき公開!

早川書房から、9月14日に『翼っていうのは噓だけど』(フランチェスカ・セラ/伊禮規与美訳)が発売されます。フランスで最も権威ある新聞《ル・モンド》が主催する文学賞ル・モンド文学賞をデビュー作にして受賞した話題作です。作中SNSの会話が多用され、フランスの高校生のリアルなSNS事情が垣間見える本作。翻訳を担当された伊禮規与美さん(禮の字は、正しくは「ネ」に「豊」です)の「訳者あとがき」を特別に公開いたします。

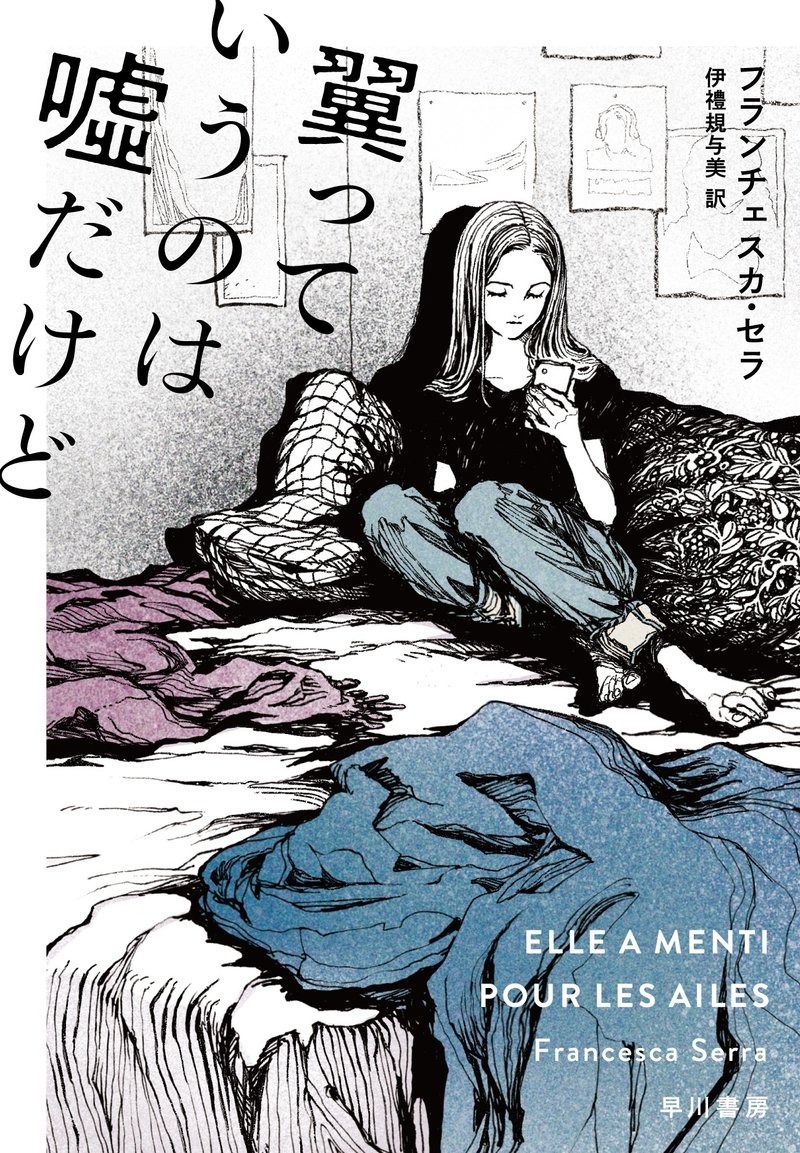

装画:たけもとあかる

装幀:早川書房デザイン室

あらすじ

フランスの小さな町に住む15歳のガランスにとって、SNSは世界の全てだった。

平凡な高校生だった彼女は、ハロウィーンの夜、上級生の人気グループに仲間入りを果たし、一躍スクールカーストの上位に躍り出る。

SNSでも常に注目の的だったガランスは、町で開催されたモデルコンテストでも順調に予選を通過していたのに、ある日突然謎の失踪を遂げ、SNSアカウントも全て閉鎖されていた。

警察が捜査に乗り出したところ、ガランスの失踪前、彼女の動画がネット上に流出していたことが判明し――。

訳者あとがき

ガランス・ソログブは並外れて美しい容姿をもつ十五歳の高校一年生。フランス南東部の海辺の町でダンス教師の母親と二人で暮らしながら、母の教室でバレエのレッスンを受け、親友とつねに行動をともにし、インスタグラムにせっせと写真を載せる毎日を送っている。その年の秋、町では、ファッションモデルへの登竜門となるモデルコンテストの予選会が翌春に地元で開催されるというので、話題になっていた。そんなある日、ガランスは学校のカリスマ的存在である憧れの上級生の女子生徒からSNSをフォローされ、ハロウィーンパーティーに招待される。それを契機にすべてが大きく変わり、しだいに歯車が狂いだす……。やがてガランスは行方不明となり、警察が捜索をおこなう過程で、大人たちには見えていなかった事実が徐々に明らかになっていく……。

デジタルネイティブであるZ世代(一九九〇年代中盤~二〇〇〇年代生まれ)の生態を鮮やかに描いた、フランチェスカ・セラによる本作品『翼っていうのは嘘だけど』(原題Elle a menti pour les ailes)は、二〇二〇年の《ル・モンド文学賞》受賞作である。《ル・モンド文学賞》というのは、フランスを代表する日刊紙『ル・モンド』が二〇一三年から授与している賞で、そのシーズンに出版された本の中から、文学性やその世界観をもとに選ばれる。選考委員会の委員長はル・モンド紙の編集長で、委員は、週一回発行される同紙の別刷り文芸版の編集長や編集者・批評家、さらに文芸以外のさまざまな分野の記者等からなる。セラは初めて上梓した本作品で同賞を受賞したが、デビュー作での受賞は、賞の創設以来初の快挙であった(初回からセラ受賞の翌二〇二一年までの他の受賞者は、皆すでに実績のある作家たちで、その半数には受賞作を含め邦訳もある)。ル・モンド紙はこの作品を《生き生きとした感性と、重厚でありつつ笑いを誘う文体でZ世代を描き、選考委員を熱狂させた》《力強いストーリー展開と、高校生たちの生活を正確に描きだす能力には感嘆するほかない》《Z世代に対して尊大になることなく、また読者を啓蒙してやろうという態度でもなく、Z世代の行動を詳細に描き、さらには解読までしてみせた》《当事者である若い世代も、一見無秩序で断片的な自分たちの生き方に、この作品が一貫性と、叙事詩のような息吹を吹きこむのを感じたにちがいない》等と評した。

著者のフランチェスカ・セラは、フランスのコルシカ島(フランス語ではコルス島)の最大都市アジャクシオで一九八三年に生まれ、二〇〇一年に文学の勉強のためパリに出た。その後、女性向けファッション雑誌『グラツィア』の記者を経て、文学に専念することを決意。執筆に五年をかけた本作品で、二〇二〇年八月にアンヌ・カリエール出版からデビューを果たし、同年九月に《ル・モンド文学賞》を受賞した。三十代後半でのデビューだったが、以前からつねに書くことは続けており、子どもの頃は物事を忘れ去ってしまうのが嫌で毎日ノートにいろいろと書き留めていたという。そしてそれが、自分や他人の行動を観察して客観的に考察するという今の自分の生き方に繋がったのだと、ル・モンド紙に語っている。

この長篇小説は全体を通していくつかの異なった顔を見せる。まずは、今日的な問題を提示する現代的な小説としての顔だ。作品中には、SNS上で自分の存在意義を確認し、そこに自分の爪痕を残そうとするZ世代の行動が生き生きと描かれ、SNS依存や孤独、グループへの帰属願望、性的画像の流出、ネットいじめ等のテーマが盛り込まれている。そこに、警察による主人公の捜索という形でミステリー的な趣向が加わり、最後は主人公の気づきと成長、再生の物語にもなっている。

このZ世代をリアルに表現することに大きく貢献しているのが、SNSのメッセージの多用だ。インスタグラムやツイッター、スナップチャット、ワッツアップ等のメッセージや投稿コメントがそのままの形で提示されていることによって、ティーンエージャーの、時に表面的な、時に気遣いに満ちた、時に粗野で暴力的な関係性が切迫感をもって伝わってくる(ちなみにSNS上では、日本語にも略語や造語、当て字などのネットスラングがあるように、フランス語でもアルファベットの綴りの省略、発音だけに合わせた綴り、略語、造語、文法の間違い・無視など、多くのネット特有の用法がある。言語的な制約からその雰囲気を百パーセントお伝えできないことをお詫びする)。

セラは、Z世代やミレニアル世代(一九八〇年代~一九九〇年代中盤生まれ)のインターネットとの関わり方や実際の利用状況を調査するため、さまざまなSNS上でのやり取りを観察したという。時にはそこで直接若者たちに質問したこともあって、彼らは自分たちの日常生活や友人関係について答えてくれたが、そうした答えはあまり面白くなく、黙って観察することから得られた情報のほうが役に立ったという。(フランスの公共テレビ放送『フランス3』とのインタビューより)

また、もともとセラは、デジタルネイティブであるこの世代に興味をもっていた。自身はインターネットが普及する過渡期を生きた世代で、ネットは〝学習していくもの〟だったのに対し、彼らはコンテンツを創る世代であり、また〝言葉〟の法則を変えた世代でもあるからだという。スラング・仲間うちの言葉というのはもともとは話し言葉だったが、彼らはそれを書き言葉に持ちこんだ。そして公私を問わず、SNS上でつねに多くの言葉を書き続け、自分たちの物語を記し続けている。ただしそれは残念ながら、さまざまなサイトやアプリ上に断片的な形で綴られているに過ぎない。したがって自分は、彼らが彼ら自身の世代について書いた壮大な物語を、ページ数が限られた小説に仕立て直したのだ、とセラは語っている。(『モラ書店』とのインタビューより)

Z世代に対するそうした見方は、作品中にもあらわれている。《……歴史は今後、勝者によって書かれるものではなくなり、インターネットのユーザーによって時々刻々と記録されるものになるだろう。それと同時に、個々人が自分史をリアルタイムで書くことも可能になった。(中略)その人の存在そのものや、その人が自分では成し遂げたと思っていることがあるとすればそれも、今後は世界記憶銀行に記録されるようになるのだ。ラファエル・ランクリは、自分が、日々自分たちの物語を作っていく最初の世代であることを自覚していた。そして記憶を好きなように作り出す最初の世代であることも》

作品中では、高校生たちのそれぞれの人物像が丁寧に描かれているが、Z世代の高校生たちと対比する形で、各世代の〝代表〟も登場する。ミレニアル世代(Y世代)の警察官ビュル、その上司でX世代(一九六〇年代中盤~一九七〇年代生まれ)と思われるアース、さらに上の年代と思しき署長だ。事件を目の当たりにし、解明する側の警察官に各世代〝代表〟を配置したことで、世代間の興味深い比較も可能となっている。

この小説ではストーリーの後半で主人公が姿を消し、そこから警察の捜査が始まることになるのだが、読者にはまだ状況が見えない早い段階から、物語は時間軸に沿わない形で錯綜して提示される。それがミステリー的な趣を添えているのだが、これはセラ曰く、読者に状況を一度に明かしてしまわないように意識的に時系列で遊んだからだという。具体的なやり方としては、まず自宅の大きな黒板に扱いたいテーマを書いた付箋を貼り、テーマごとの具体的な出来事を書いた付箋も貼りつける。次にそれを時間軸に沿ってチョークで書き直す。最後に、状況を小出しにできるように時系列を入れ替える作業をおこなったのだという。(『フランス3』とのインタビューより)

そして最終章。ガランスがスマートフォンを捨て、山中をさまよう後半部分は、前半とは趣を異にする。世界が変わり、明確な解答はないままに、孤独と葛藤、気づきと再生への道筋が描かれる。この部分について、文芸批評のウェブマガジン『アクチュアリテ』はこう書いている。《この本は二面性をもつ。一つは超写実主義であり(中略)それによって、読者はもう一つの、もっと深淵な別の世界に引きこまれる。そこには太古からの物語が隠されていて、わたしたちはそこで伝説の英雄や怪物に、恐るべき原始的な力に、死と再生の起源である自然に出会うのだ》《読者は、高校生の日常という小さな場所から、人間の永遠の魂という壮大な場所へと旅をする。(中略)これは軽い小説ではなく、現代版の叙事詩である》 たしかに、前半の超現代的なトーンのままで具体的な〝解決〟にたどり着くことを期待して読み進めていると、面食らうことがあるかもしれない。だがガランスの心はとぎれることなく連続した線の上にあり、〝解決〟への方向性はしっかりと示されている。それこそが心の再生に必要なものにちがいなく、あとは読者の想像次第だろう。

〈バーチャル〉の対義語として用いられる〝リアル〟という言葉は、〈インターネット空間〉の(あるいはコロナ禍が続く現在にあっては〈オンライン〉の)対義語であったりもする。だが若い世代にとって、SNSの世界は〝リアル〟の反対側にあるのではなく、それこそがまさに欠くことのできない〝リアル〟な生活、〝リアル〟な人生そのものなのだ、とこの作品を読んで思う。SNSを実際の知人グループ間で使うにしても匿名の場で使うにしても、孤独を恐れ、繋がりを求めるがゆえに、徐々にその世界に対する依存を強めることになり、依存すればするほど、それは、より〝リアル〟なものになる。この本は、そんなZ世代の行動や心理状態に対する理解を深めてくれるのではないかと思う。それにこうしたことは、人が孤立しやすい社会にあっては、〝若くない世代〟であっても必ずしも人ごとではない。

二〇二二年八月

装画:たけもとあかる

装幀:早川書房デザイン室