森山和道氏絶賛(日本経済新聞10月19日号〈この1冊〉)。『精密への果てなき道』抜粋連載1

森山和道氏、成毛眞氏(週刊新潮2019年10月10日号書評)、冬木糸一氏(氏のブログ)、中沢孝夫氏(週刊東洋経済19年9月28日号書評)の各氏から絶賛書評をいただいた、サイモン・ウィンチェスター著『精密への果てなき道』の抜粋を数回にわたって連続公開いたします(詳細な原注や図版の一部を割愛した抄録版であることをお断りいたします)。まずは「精密とはどういうことか?」「なぜ『精密』に注目するのか」をわかりやすく説明した、本書冒頭からの抜粋をどうぞ。

『精密への果てなき道』「はじめに」より(梶山あゆみ訳)

「精密さ(プレシジョン)」という言葉は、魅力的で甘美な響きの名詞だ(歯擦音の「ジョ」がいい)。ラテン語を語源とし、当初はフランスで広く使われ、英語の語彙の仲間入りをしたのは一六世紀初頭のことである。元々の意味は「切り離すこと」ないし「切り落とすこと」であるが(「要約」を意味する「précis」が本来「刈り込むこと」を表わしていたのを思い起こさせる)、現代ではその意味で使われることはまずない。今日、新鮮味が薄れるほど濫用されているのは、『オックスフォード英語辞典』にあるような「厳密かつ正確である」という意味でだ。

とはいえ、「精密さ」と「正確さ」がじつは似て非なるものであることをこれから説明したいと思う。一般には、どちらもほぼ同じ意味だとみなされている。だが、完全に同一とはいえない。

本書のテーマを思えば、両者の区別を明確にしておくことは重要である。なぜなら、実際に工学の分野で精密さを実践している人たちにとって、二つの違いは大きいからだ。考えてみれば、英語には完全な同義語など無きに等しい。どの単語も他とは異なり、往々にして狭く限定された固有の意味をもっていて、それにふさわしい特定の用途が存在する。一部の人にとって、精密さと正確さが指し示すものはかなり隔たっているのだ。

その違いの大きさは、語源となったラテン語からも垣間見える。「正確さ(accuracy)」の元になったラテン語の言葉は、「注意と世話」を意味していた。「精密さ(precision)」の語源のほうは、先ほども触れたように「切り離す」の意味である。「注意と世話」なら、たとえば薄く切り分ける作業と関係していなくもないように初めは思える。しかし、明確な関連性とはいいがたい。一方の「精密さ」のほうは、後世に発達した意味である「綿密さ」や「詳細さ」との結び付きが強い。何かの対象をできるだけ「正確」に記述するという場合は、対象のありのままの姿に、もしくはその真の値に、可能な限り近付けるという意味になる。それに対し、何かの対象をできるだけ「精密」に記述する場合、可能な限り詳細に記すが、その細部がかならずしも対象の真の値だとは限らない。

科学や工学、産業などの分野では、この二つを「精密度」と「正確度」という用語で区別している。たとえば、円周率(直径に対する円周の長さの比)を高い「精密度」で書こうと思うと、三・一四一五九二六五 三五八九七九三二三八四六のようになる。一方、「正確度」を重視するなら、切り上げて小数点七桁までにして「三・一四一五九二七」と表現してもなんら問題はない。「正確度」で問われるのは真の値にできるだけ近いことなのだから、真の値の「六五」(つまり先ほど記した数字に挿入しておいた空白の手前)のところで切り上げて「七」にしてもいいのである。

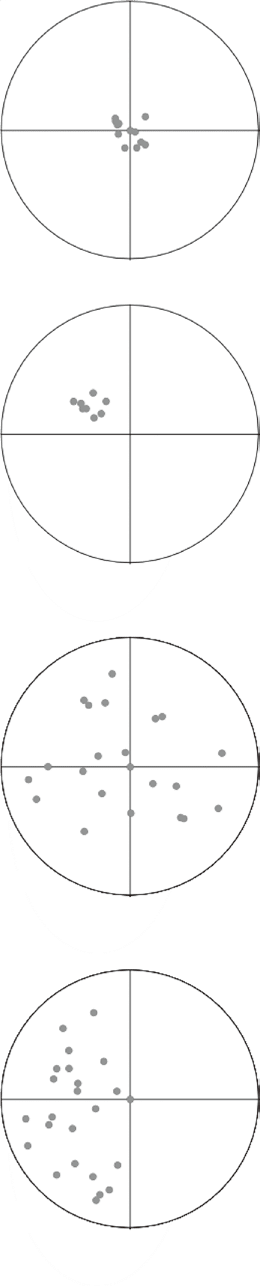

もう少しわかりやすい例で説明しよう。三重の輪がついた射撃の的を思い浮かべてほしい。この的に向かって拳銃から六発の弾を放ったとする。六発とも大きく外れて的の中心をかすりもしなかったとしたら、その射撃は精密度も正確度も低いことになる。

あるいは、弾がすべて一番内側の輪の中に入ったが、六発の位置はばらばらだったとしよう。この場合、的の中心に近いという意味では正確度が高いが、散らばっているという視点からは精密度が低いといえる。

次に、弾はどれも一番内側の輪より外側に当たったが、六発とも非常に近いところに着弾したとする。今度は、正確度は十分ではないものの精密度が高いことになる。

最後はドラムロール付きで発表されるような、最も望ましい結果が出た場合。つまり、六発とも一カ所に集まっていて、しかも的の中心に命中しているケースだ。こうなれば理想的な射撃をしたことになり、正確度も精密度もともに非常に高くなる。

円周率の例でも射撃の例でも、蓄積された結果が、望まれる値(円周率の真の値や的の中心)に近ければ近いほど正確度が高い。それにひきかえ、精密度が高くなるのは、蓄積された結果のばらつきが小さいときだ。射撃の例でいけば、何度撃っても同じ結果が出たのなら精密度が高い。たとえその位置が、意図した通りの的の中心(真の値)ではなかったとしても、だ。簡単に言えば、意図に忠実であれば「正確」であり、それ自体に忠実であれば「精密」なのである。

さて、すでに読者は混乱しているかもしれないが、ここにもう一つ新たな言葉を付け加えたい。「公差(tolerance)」だ。基準値との差がどれくらいまでなら許容するか、ということである。本書にとって公差は、哲学のうえでも構成のうえでもとりわけ重要な概念だ。なぜ「構成」かといえば、それが本書を組み立てる際の単純な指針となっているからである。現代の社会では、さらなる精密さを求める風潮が留まるところを知らない。そこで私は、本書の各章を公差の大きい順に並べることにした。公差が〇・一や〇・〇一という章から始まり、後ろに進むにつれてだんだん小さくなっていく。ついには、一部の科学者が現在取り組んでいるような、あまりに小さすぎて不合理に思えるほどの公差へとたどり着く。その小ささたるや、近年の発表によれば〇・〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 一グラムの誤差を測定したという報告もあるほどだ。じつに一〇のマイナス二八乗である。

この「公差の順」という指針から、哲学に関わるもっと大きな問いも浮かび上がる。「なぜか?」ということだ。なぜそこまでの公差を求めるのだろう。公差の小ささからうかがえるように、現代ではさらなる精密さを求める競争が繰り広げられている。しかし、それは本当に人間社会のためになっているのだろうか。私たちはなぜか精密さを盲目的に崇拝するあまり、ただ単に可能だからといって、もしくは可能であるべきだと信じているからといって、尋常ではなく小さい公差を追いかけている。だが、そこにはリスクも潜んでいるのではないか。これらはのちの章で取り組む問題だとはいえ、やはりここで公差という考え方を説明しておくのは重要だ。そうすれば、精密さそのものはもちろんのこと、精密さのもつこの注目すべき特徴について理解したうえで読み進めていくことができる。

先ほど私はいろいろな例を挙げたときに、言葉の使い方や絵の描き方も「精密」や「正確」と表現できると述べた。だが、本書で考察する精密さや正確さは、ほとんどが物の製造に関わるものである。なかでも大半を占めるのが、硬い物質(金属、ガラス、陶磁器など)を機械加工してつくる物体についてだ。ただし、木材は含まない。美しく繊細な木工家具や木造の寺院建築を取り上げて、カンナがけの正確さやつなぎ目の精密さに目を見張るのも確かに魅力的ではある。だが、木製品には精密や正確の概念が厳密には当てはまらない。というのも、木材には柔軟性があるからだ。思いも寄らぬかたちで膨らんだり縮んだりする。木材になってもやはり自然界に属する物質であるため、寸法を固定することができない。製材され、カンナをかけられ、巧みにつなぎ合わされていようとも、あるいはニスを塗られて艶やかな光沢を放っていようとも、元々精密さとは相容れないものなのだ。

一方、機械で入念に加工した金属や、磨き上げたガラスレンズ、焼き固めた陶磁器の縁などには、本当の意味での持続する精密さをもたせることができる。製造工程に一点の欠陥もなければ、ほかと寸分たがわぬ物を繰り返し生み出すことも不可能ではない。

機械加工された金属部品(もしくはガラスや陶磁器)は、当然ながら化学的・物理的な特性を備えている。質量、密度、膨張係数、硬度、固有の温度などだ。さらには、長さ、高さ、幅のような寸法もある。また、形状に幾何学的な特徴をもっている。つまり、直線、平面、円、円筒、垂直、左右対称、平行、あるいは位置といった要素がそうだ(ほかにも、一般には知られていないような不可思議な特徴が唖然とするほど多数ある)。

こうした寸法や形状の一つ一つについて、「公差」として知られるようになった概念が存在する。公差をある程度小さくしておかないと、金属部品は装置の中にうまく収まらない。それは、その装置が時計であれ、ボールペンであれ、ジェットエンジンであれ、望遠鏡であれ、魚雷の誘導装置であれ同じだ。機械加工された金属部品が、それ一つだけで砂漠の中に置かれているのなら、公差などほとんど意味はない。しかし、同じように精密加工された金属部品が別にあって、それと正しく嵌め合わせるとなれば話は違ってくる。寸法や形状のそれぞれについて、どれくらいの差異なら許容できるかをあらかじめ定めて明示しておくか、もしくは合意しておく必要がある。その許容可能な差異が公差であり、部品が精密であればあるほど公差を小さく指定することが求められる。

たとえば靴は、公差が大きいものの代表格だ。雑につくられたスリッパなどは、公差を一センチあまりも見ている場合がある。下手をしたら足の上側と裏地のあいだに相当な隙間があくことになり、精密という概念などもち出すだけ無駄だ。一方、ロンドンの高級ブランド靴ジョン・ロブの手作りのブローグ(訳注 穴飾りが施された靴の総称)なら、足に完璧にフィットするので、精密とすらいいたくなるかもしれない。だが、やはり公差は三ミリほどある。靴の場合はその程度であっても大目に見てもらえるし、それでもなお自慢して履きたくなるものだ。だが、精密工学の観点からすれば精密な製造とは程遠いし、正確ですらないことになる。

『精密への果てなき道』(サイモン・ウィンチェスター、梶山あゆみ訳、本体価格3100円)は、早川書房より好評発売中です。