「いまよりマシにはならないぜ」――大反響の戦記『レッド・プラトーン 14時間の死闘』「序章」を特別公開!【第1回】

反響鳴り止まない白熱の戦記『レッド・プラトーン 14時間の死闘』。いちど読み出したら止まらない本書の筆致に触れていただくため、「序章」を2回に分けて特別公開します(第1回)。

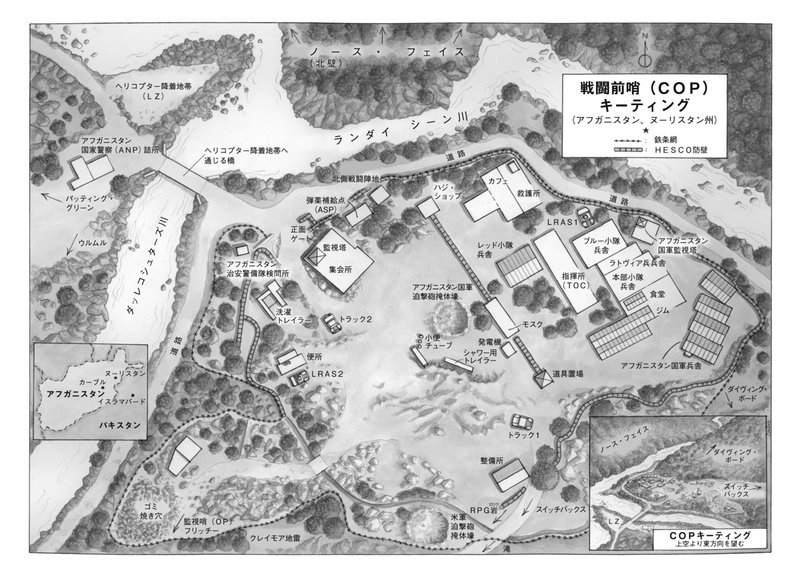

戦闘前哨(COP)キーティング全体図 ↓

Map ©2016 by David Cain

序 章 いまよりマシにはならない

アフガニスタン ヌーリスタン州

戦闘前哨キーティング

午前五時四五分 レッド小隊(プラトーン)兵舎

ザック・コプスは、二段ベッドに寝たままで、廊下のすぐ先にあるとなりの部屋から聞こえてくる無線機の音に耳を澄まし、目を醒ましかけていた。夜明け前の闇のなかで、ありがたくない〝点呼〟、つまり呼び出しがかかるのを待っていた。たいがい、早朝の当直の予定よりもすこし早く声がかかる。

案の定、計ったような正確さで呼び出された。

「ヘイ、あのな……だれか、交替のやつに、こっちへ来てくれっていってくれないか?」戦闘通信網から、空電雑音の混じった声が聞こえた。「くそが漏れちまいそうなんだよ」

コプスは、溜息をついた。

毎朝、まったくおなじだった。レッド小隊(プラトーン)のチーム・リーダー四人のうちのひとり、ジョシュ・ハートは、かならず激しい便意をもよおし、早朝の当直を最後までやったためしがない。リーダーのハートは、コプスよりも階級が上で、勤務年数も五年ほど長い。だから、頼みというよりは命令で、ハートが約一〇〇メートル西の便所へ走っていけるように、交替要員は早めに起きて、LRAS1(エルラーズ・ワン)〔LRASはハンヴィーが搭載しているレイセオン製の長距離先進偵察監視システム〕と呼ばれている、前哨の東側に布置されている装甲と武装を強化した高機動多目的装輪車(ハンヴィー)まで、歩いていかなければならない。

コプスは、呼び出しを受けるのが、どういうわけか他の兵士ではなく自分ばかりのような気がしていた。とにかく、二段ベッドから起きあがって、装備を身につけながら、コプスは、きょうは色々な理由から格別な一日なのだということを、自分にいい聞かせた。ベッドに置いてある物が、ひとつの理由だった。

支度を終えたコプスは、届いたばかりのその雑誌を取った。ハンヴィーの銃塔で読むつもりだった。できるだけ細く丸めて、だれにも見つからないようなところに押し込めばいい。

いうまでもないが、雑誌をこれみよがしに手にして警備哨へ歩いていくわけにはいかない。そんな違反が見つかったら、ロン・バートン先任曹長にこってり絞られる。バートンは、細かい規則にもうるさく、すぐに激怒する。しかし、コプスには、首と上半身を護る抗弾ベストのセラミック板に、〝いざという場合の〟小さな隠し場所があった。

抗弾ベストは重く、身につけていると暑いので、AK-47の弾丸で胸がどろどろのドッグフードになるのを防ぐことを含めて、いくつか利点があるにもかかわらず、私たちはみんな嫌っていた。もうひとつの利点は、抗弾ベストの胸の側に小さなポケットのような隙間があることで、警備勤務中に読む雑誌をそこに押し込めることに、コプスは気づいていた。

私たちがアフガニスタンに出征していた五カ月間、この仕組みがうまくいっていたので、コプスはハンヴィーへ行くときに、ほぼ毎回、《プレイボーイ》のバックナンバーを持っていった。相棒のクリス・ジョーンズも、兄が仕送りの荷物に入れてくれるおなじような雑誌を隠し持っていた。いずれも、カルメン・エレクトラ、ボー・デレク、マドンナなどがグラビアを飾っていた時代の雑誌だった。ジョーンズやその他の下っ端の下士官たちは、中央ページの折り込みグラビアについて、とことん激論し、いまでは想像もできないくらい遠い時代になってしまった八〇年代の美女たちが、いちばんセクシーだったし、なんなら有力な証拠を示してもいいと、意見が一致した。

だが、その一〇月三日の朝、コプスは昔のソフトコア・ポルノ雑誌よりもずっといい物を抗弾ベストの下に隠していた。前日の午後、チヌーク・ヘリコプターが補給品を投下し、私たちは奇跡的に郵便物を受け取ることができた。そのなかに、表紙がペイトン・マニングでほとんど最新号に近い《スポーツプロ》が一冊あり、二〇〇九年秋季のNFL選手トップ一〇〇の名鑑が載っていた。

たしかに、私たちは、いちばん近いスポーツ・バーから一万キロメートル以上も離れたところにいた。それに、そこをあとにするときには、プレーオフやスーパーボウルもとうに終わっているはずだった。しかし、ようやく帰国できるようになったときには、金属製の棺に入れられ、星条旗をかけられて、帰途につくかもしれないということを、コプスは他の兵士たちとおなじように承知していた。だからこそ、選手の成績やチームの順位が載っているページをめくると、彼の思いはヒンドゥークシュ山脈の黒い壁を越えて、はるかな空を飛翔する。私たちの世界は、この山脈に囲まれ、動きを阻まれていた。いっぽう、敵にとっては眺望のきく絶好の地形で、私たちをいぶし出して殺すのに利用できる。だから、たとえ一瞬でも、山脈を越えて飛ぶことを想像すると、非常にポジティブな気持ちになれる。そんなわけで、抗弾ベストに雑誌を突っ込んで、五〇歩もない距離をハンヴィーに向けてとぼとぼ歩くあいだ、コプスはそういうときに私たちみんなが好んで口にする台詞を、呪文を唱えるようにつぶやいた。アフガニスタン全土の僻地にある戦闘前哨は、ほとんどが攻撃されればひとたまりもない状態で、戦術的にも使い物にならない。そこへ送り込まれた米軍兵士すべての思念は、いくつもの両刃の剣パラドックスに支配されていた。その警句は、そういった状況を端的にいい表わしていた。

〝いまよりマシにはならないぜ(It doesn’t get better.)〟

合板でこしらえた小隊兵舎のコプスの部屋から数えて三つ目の部屋の垂木に、前の住人、つまり私たちの前に展開〔所定の作戦地域への部隊再配置〕していた部隊の兵士が、短い言葉を殴り書きしていた。アフガニスタンでの兵士の日常がどういうものかを忘れないように、自分への戒めとして記したのだろう。

私とレッド小隊の他の面々は、垂木に記されたその言葉がたいへん気に入って、配置されて一週間が過ぎたころには、それを非公式の隊是(モットー)に採用していた。地の涯(はて)の国のどうでもいい場所に押し込められた私たちの気持ちを、その言葉はぴたりといい当てていた。ちなみに、私たちをここに送り込むような事態を招いた将軍や政治家は、アメリカの軍事的存在(プレゼンス)に激しい敵意を示すこの地域のことを、月の裏側と呼ぶことがあった。

この警句が正鵠(せいこく)を射ていたため、なにかの支障が起きたようなとき──たとえば、発電機がまたRPG(ロケット推進擲弾)を食らったために、あと一週間、温かい物が食べられなくなるとわかったときや、先月分のアメリカ本土からの手紙がまだ配達されないのは、そんな必需品でもない物を危険を冒して運ぶのは嫌だとチヌーク・ヘリコプターのパイロットたちが断ったからだとわかったとき──要するに、最新の悪い知らせが届いたときはいつも、冗談めかして苦笑いし、片方の眉をあげて、その言葉をくりかえす。

〝いまよりマシにはならないぜ〟

いまの状況についての重要な真実のうちのひとつ、あるいはもっとも重要な真実を、この言葉が表現していると、私たちは思った。こういった前哨が戦略的にも戦術的にも攻撃に対して脆いことは、そこへ一歩踏み入れば、どんな兵士にも一目瞭然だった。キーティングという名称をあたえられた事情にはあとで触れるが、それ自体が、痛烈なジョークのように思えた。陸軍は、不利な戦いに挑んでいるときに、大敗を喫するにちがいないようなやりかたで賭け金を釣り上げ、そのまま勝負からおりるという悪い癖がある。これもその典型だった。

私たちはキーティングの欠陥を涼しい顔で克服した。兵士は上官に疑問をぶつけるのが仕事ではないからだ──まして、全体像をにらんで、自分たちが配置された理由やなにを達成すべきかを考えるようなことはしない。私たちの主な仕事は、単純明快で、ふたつの要素から成っていた。ひとつは、おたがいに生き延びること、もうひとつは、敵が鉄条網を突破しないように防御することだった。しかし、仲間の兵士がときどき、もっと大がかりな任務を思い浮かべてしまい、戦争のもっとも基本的な永久不変の鉄則をあからさまに破っている火力陣地を堅持することに、いったいどんな意義があるのか、と疑問を呈することがあった。

当然のことだが、もっとも手厳しい喧嘩腰の答が、小隊全体で最強の男、ジョシュア・カーク三等軍曹から返ってくる。カークはアイダホ州のルビーリッジに近い僻地の農家の生まれで、問題がどれだけ大きかろうが小さかろうが、対決したときに引きさがるようなことはぜったいにしない。

「おれたちがここにいる理由(わけ)が知りたいのか?」ある晩、MRE(携帯口糧)の野菜オムレツのポリ包装を剥がしながら、カークがいった。野菜オムレツは、ゲロを固めてレンガにしたように見えるせいで、もっとも人気がない。

「おれたちのキーティングでの任務は」カークはきっぱりといった。「このMREをくそに変えることだ」

しかし、〝いまよりマシにはならないぜ〟という言葉のいいところは、硬貨とおなじように表裏一体であることだった。表面上は、カークのいいたいことを如実に示しているとともに、それを賛美している。キーティングのみじめさは、無意味な存在でなにも生み出せないことで倍加し、裏付けられているわけだが、そんな場所に押し込められていながら、必要不可欠な気骨を保つ覚悟がある男は、ひねくれた荒々しい誇りを抱いているともいえる。

いっぽう、その言葉を頭のなかで裏返してみると、まったく異なった意味があることがわかる。あらたな意味には、若者にときおり見られる強い目的意識が秘められている。ことに、その若者がきわめて強力な重火器を持たされ、どうしようもない苦境に投げ込まれたときには、そちら側の意味が大きくなる。

もちろん、キーティングでの暮らしが〝いまよりマシにはならない〟主な理由は、そこが最初から二進(にっち)も三進(さっち)もいかない状態だったからだ。しかし、ちょっとした運命のいたずらで──前線の歩兵部隊にいたことのある集団でなければ真に理解することができない、皮肉な流れで──私たちははっきりと確信した。こいつを生き延びることができたなら、戦闘前哨キーティングでの軍務は人生でもっとも忘れがたい日々になるはずだと思ったのだ。

キーティングの中隊で下士官としてもっとも階級が高いバートン先任曹長が、こういったことを考えようともしないことを、レッド小隊の面々はすくなからず腹立たしく思っていた。バートンは軍の正式な儀礼を重視していたが、それは米本土の駐屯地では通用しても、射撃自由地域のここではまったく無意味だ。しかし、バートンは、私たちの隊是は〝士気低下〟のあらわれだと決めつけた。そして、その言葉が発せられるのを聞きつけると、それを口にした張本人のところへわざわざ行って、黙れと命じた。

だが、バートンにはまったくわかっていなかった。キーティングのようなところで、そんな命令に従わせるのは、ぜったいに無理なのだ。配置後の一週間が終わるころには、意識の暗く肥沃な層に、〝いまよりマシにはならないぜ〟という言葉が植えつけられていた。その言葉は根を張り、芽吹いて、確信となり、信念になった。私たちからそれを根こそぎにしようとするのは、前哨を四方から取り囲んでいる斜面や尾根から、タリバンの戦闘員を根こそぎにしようとするのとおなじことだ。ヒンドゥークシュのまわりに群生する茨の藪や毒のある小さな花を、すべて引っこ抜くことなどできない。それとなんら変わりがない。

私たちは、キーティングはマシにならないどころか、マシになることはありえないと考えていた。なぜなら、すでに私たちは意思の力だけで、精いっぱいのことをやるよう努力していたからだ。

私たちはみんな、そういう努力を楽しんでいたし、コプスがハートと交替するために雑誌を持ってハンヴィーに向かっていたのも、それが順調に進んでいることを示す好例だった。

コプスが目指していた装甲強化型ハンヴィーは、主要防御手段として前哨の周辺防御に沿って布置された四台のうちの一台だった。即製戦闘車(ガン・トラック)と呼ばれるそのハンヴィーの兵装は、運転席の真上に取り付けられた銃塔のMk19自動擲弾銃だった。おおざっぱにいうと、弾丸の代わりに四〇ミリ擲弾を発射する機関銃で、一分間に三〇〇発近くを発射することができ、すさまじい火力を発揮する。二階建ての建物を三分以内に瓦礫の山にするというのが、謳い文句だった。

コプスは、自分の目でそういう光景を見たことはなかった。だが、事実かどうかはべつとして、そのちょっとした情報が、ガン・トラックに乗るたびに多少の安心感をあたえてくれる。逆に、Mk19のうしろでうずくまっていると、両脚、両腕、胴体が防護されていても、頭と肩が完全に露出していることを思わずにはいられない。それに、銃塔の回転範囲はたった一一〇度なので、うしろから撃とうとする敵に応射できないのも不安だった。

キーティングでは、あらゆる物事に欠陥があったが、これも重大な不備だったので、ガン・トラックに代わる強化された警備塔を設置する計画を私たちは立てた。しかし、先ごろの命令で、前哨を解体し、荷造りして、ヌーリスタンのこの地域から逃げ出す準備をしろと命じられたため、計画は中止になった。じつは七二時間以内に撤退作戦が開始される予定だったが、コプスのような下級下士官には、まだそのことが知らされていなかった。

コプスがガン・トラックのそばへ行ったときには、できるだけ早く便所に行けるように、ハートがすでに銃塔からおりていた。ハートは、最新情報を伝えるあいだしか、立ちどまっていなかった。

キーティングの幹部士官が周辺地域の動きを把握できるように、アフガニスタン人情報提供者の小さな情報網が敷かれていたが、そこからの情報によれば、タリバンの一団が、前哨から一〇〇メートル以内のウルムルという小さな村に集まっているという。その村は、前哨の西、ダッレコシュターズ川の対岸にある。

この情報は、目新しくはなかった。私たちが四カ月前に到着してからずっと、この手の警告を三、四日置きに受けている。情報では、大規模な攻撃のために五〇人ないし七五人のタリバン戦士が集結しているとされる。だが、じっさいに攻撃が行なわれると、反政府勢力は四、五人にすぎなかった──あるいは、狙撃手がひとりかふたりということも多い。そのうちに私たちは、こういった警告を話半分に聞くようになった。

ただし、強撃されることはないと、高をくくっていたわけではない。夏のあいだから秋にかけて、私たちは一週間に四度以上、攻撃を受けていた。しかし、警備にあたる兵士はもう、大規模な強襲が近々起きるだろうという言葉だけでは、あまり警戒しなくなっていた。だから、ハートからその情報を伝えられたコプスは、うなずいただけで銃塔に腰を据え、もっと身近な問題に神経を集中した。

階級も能力もそう高くないコプスのような兵士にとって、キーティングでの暮らしは味気なく、代わり映えがしない。だから、どれほどささやかであっても、気晴らしを味わうのは大切なことだった。《スポーツプロ》の新しい号は、さぞかし楽しみだったにちがいない。その朝は、《スポーツプロ》があるだけで、もうコプスの気分は上々だった。だが、もうひとつおまけがあった。土曜日なので、キーティングの米兵五〇人全員が、温かい食事に一度だけではなく二度ありつける。これはどれだけ誇張してもいい表わせないくらい、重要な出来事だった。

前哨に到着してからずっと、私たちは週に一度だけ、温かい食事をふるまわれ、あとはずっとMREで生き延びてきた。〈ポップ・タルト〉とチョコレート・プリンでそれを補っていたが、消費期限が切れてからだいぶたっていたので、陸軍はタリバンのほうを支援しているのではないかと思わずにはいられなかった。

こういった状況のときに、一日に二度も温かい食事が食べられるというのは、コプスにとって、思いもよらないことだった。しかも、朝食は卵にグリッツときている。さらに、調理手のトーマスが鷹揚な気分になったら、ベーコンも添えられるだろう。いいことはそればかりではなかった。

コプスの考えでは、いちばんの楽しみは、こちらが警備勤務中に食堂でトーマスが給仕しはじめた場合、前の当番兵が食べ物を取ってきて、ガン・トラックに届け、給仕する決まりになっていることだった。

こういった出来事が重なったことは、コプスにとって〝大満足(コパセティク)〟──たまたま名前と似た言葉──だった。フットボール選手トップ一〇〇人の名鑑があるだけではなく、温かい朝食がまもなく届けられる。まるでハンヴィーで〈ソニック〉ドライブインに乗りつけたみたいに。

もちろん、食べ物をよそうのが、さきほど朝ぐそをしたばかりの男だというのは事実だ。でも、それが気になるか? コプスのような男──私たちが採用した隊是のおかげでもあるが、どんなにひどいことでも、物事のほとんどすべてで明るい面を見るような男──にとって、その答は力点付きのノーだった。ちっとも気にならない。

ハート三等軍曹が便所に向かって駆け出したとき、Mk19のうしろで着座したコプスはつぶやいた。

あのなあ、ハート。便所へ行ってちゃんとくそを垂れるんだぞ。

こっちはなにもかも最高なんだ。

【……続きは、後日公開の序章「その2」にて。】

◆著者紹介 クリントン・ロメシャ (Clinton Romesha)

米陸軍退役兵士。1981年生まれ、1999年陸軍入営。「イラクの自由作戦」に従事するためイラクに2度出征、「不朽の自由作戦」に従事するためアフガニスタンに1度出征。2009年10月3日に戦闘前哨(COP)キーティングが攻撃を受けた際は、第4歩兵師団第4旅 団戦闘団第61騎兵連隊第3偵察大隊B中隊レッド小隊のセクション・リーダーとして防御の一翼を担った。名誉勲章を含めて多数の褒章を受けている。2011年に除隊。現在は家族とともにノースダコタ州在住。

【全国書店にて好評発売中】

『レッド・プラトーン 14時間の死闘』

クリントン・ロメシャ著

伏見 威蕃・訳

ISBN:9784152097163

価格:2,700 円(税込)

http://www.hayakawa-online.co.jp/shopdetail/000000013667/