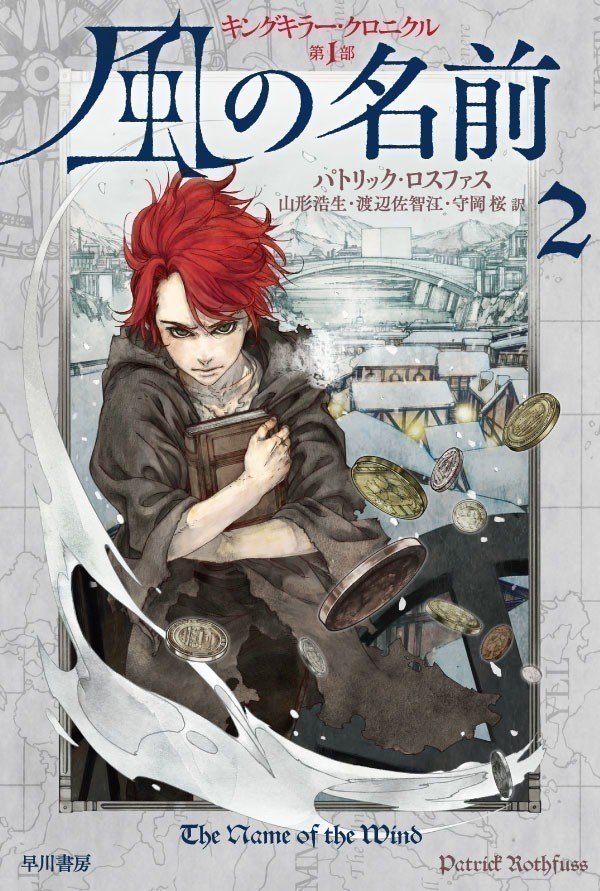

【第2部刊行記念】〈キングキラー・クロニクル〉第1部『風の名前』の冒頭試し読み第2弾!

全米大ヒットの王道的ファンタジイ巨篇、〈キングキラー・クロニクル〉、待望の第2部『賢者の怖れ』の第1巻が、5月1日より、全7巻7カ月でいよいよ刊行!

刊行に先立ち、第1部『風の名前』(全5巻)より第1巻冒頭第1章を試し読みのため2度に分けてアップする第2弾!

第1弾はこちら

※書影はアマゾンにリンクしています。

〈キングキラー・クロニクル第1部〉『風の名前 1』

冒頭試し読み公開

パトリック・ロスファス著

山形浩生・渡辺佐智江・守岡桜 訳

数時間後、亭主は道の石亭の戸口に立ち、暗闇に目を預けていた。宿の窓から漏れるランプの明かりが、道と、向かい側の鍛冶屋の扉に届いていた。広い道ではなく、人通りも少ない。ほかの道とは違い、どこかに続いているようにも見えない。亭主は秋の空気を深く吸いこむと、何かが起こるのを待っているように、落ち着かない様子であたりを見まわした。

彼はコートと名乗っていた。ここにやって来たとき、慎重に名前を決めた。新たな名をつけた理由のほとんどはどこにでもあるものだったが、いくつか特別な理由もあった。その理由の一つは、名前が彼にとって重要なものであったということだ。

見上げると、月のない深々としたベルベットのような夜空で千もの星がまたたいているのが見えた。彼はすべての星を知っていた。その物語、その名前を。自分の手を知っているように、親しくそれを知っていた。

目を戻すと、知らず知らずため息をつき、中へ戻っていった。扉に鍵をかけ、宿の大きな窓をすべて閉めた。星と、そのさまざまな名前から自分を遠ざけようとするように。

隅々まで入念に床を掃く。忍耐強くかつ効率的に、テーブルとカウンターを拭く。仕事を終えた一時間後、バケツの水は淑女が手を洗えるほどに澄んだままだった。

最後に、カウンターの後ろの腰掛けに座り、二つの大きな樽のあいだに並べられたたくさんの瓶を磨きにかかった。ほかの作業ほど手ぎわがいいとはとても言えず、磨く作業は瓶に触って手に持つ口実にすぎないことがまもなく明らかになった。知らぬ間に軽く鼻唄まで歌っていた。気づいていたらやめていただろう。

長く優美な手の中で瓶を転がしていると、いつもの動作をすることで顔に数本あった疲れたしわが消え、さっきよりも若く見えた。どう見ても三十歳前に。三十歳よりずっと下に。宿の亭主というには若く、顔に何本もの疲れたしわが残っている男にしては若く。

────────

階段を登って二階に着くと、コートは扉を開けた。部屋は質素で、修道士の部屋さながらだった。黒い石の暖炉が中央にあり、椅子が二脚、小さな机が一つ。そのほかの家具は幅の狭い寝台だけで、その足元に大きな黒い収納箱が置かれている。壁には飾りはなく、木の床には何も敷かれていない。

廊下から足音が聞こえ、若い男が、湯気を立てこしょうの香りを放つシチューが入った器を手に部屋に入ってきた。黒髪で魅力的、すぐに消える微笑み、抜けめのない目。「こんなに遅かったのはしばらくぶりだね」と、器を手渡す。「今夜の物語はさぞおもしろかったんだろうね、レシ」

レシとは亭主のもう一つの名前で、愛称に近かった。その響きを耳にすると、彼は口の一方の端を引っ張ってゆがんだ微笑みをつくり、暖炉の前の深々とした椅子に身を沈めた。「それで、今日は何を学んだのかな、バスト」

「今日はね、ご主人さま、恋に夢中な人が偉大な学者より視力がいい理由(わ け)を学んだよ」

「その理由とは何かな、バスト」コートがおもしろそうに尋ねた。

バストは扉を閉めて戻ると、自分の教師と暖炉に向き合うように二つ目の椅子を置きなおし、そこに座った。その動きは、踊っているように不思議に繊細で優雅だった。「レシ、豊かな書物は建物の中の暗がりにあるんだ。でも愛らしい女の子たちは外で太陽の光を浴びているから、目を悪くする危険をおかすことなく、書物よりもずっと楽に研究できるんだよ」

コートがうなずく。「だが、ずば抜けて賢い生徒は書物を外に持ち出して、大切にしている視力を弱めずに教養を高めることができる」

「同じことを考えたよ、レシ。おれはずば抜けて賢い生徒だからね」

「もちろん」

「でも本を読める日だまりを見つけたら、きれいな女の子がやって来たんで、そういうことができなくなっちまったんだよね」とバストは大げさに締めくくった。

コートがため息をついた。「すると今日は『セラム・ティンチャー』を読めなかったということかい?」

バストは恥じ入った様子をしてみせた。

コートは暖炉の火を見つめながら厳しい顔をしてみせようとしたが、できなかった。「バスト、その娘(こ)は日陰に吹く暖かな風のように愛らしいのだといいね。こんなことを言うのは教師失格だが、こちらとしてもありがたい。今は長い授業をする気分ではないから」しばらく沈黙する。「今夜、カーターがスクラエル獣に襲われた」

バストの気楽な笑みが割れた仮面のように落ち、顔がこわばって青ざめた。「スクラエル?」部屋から駆け出さんばかりに半分腰を上げたが、恥ずかしげに顔をしかめて、また椅子に座りなおした。「どうしてわかるの? だれがカーターの死体を見つけたの?」

「まだ生きているよ、バスト。それを持ち帰ったんだ。一匹だけだ」

「スクラエル獣一匹だけなんてありえないよ」とバストが事もなげに言った。「ご存じでしょうに」

「わかっているよ」とコート。「それでも事実、一匹だけだったんだ」

「カーターがそれを殺したと? スクラエル獣のわけがない。きっと……」

「バスト、確かにスクラエルの一匹だったんだよ。わたしはそれを見た」コートの眼差しは真剣だった。「カーターは運がよかっただけだ。それでもひどい傷を負った。四十八針縫ったよ。てぐすをほとんど使ってしまった」コートはシチューが入った器を持ち上げた。「もしだれかに訊かれたら、隊商の護衛だった祖父から、傷を洗って縫う方法を教わったのだと言いなさい。今夜はみんな、泡を食っていてだれも尋ねなかったが、明日になればいぶかる者が出てくるかもしれない。それはごめんだ」器を吹くと、顔のあたりに湯気が雲のように立ちのぼった。

「死体はどうしたの?」

「わたしはどうにもしていないよ」とコートが辛辣に言った。「わたしはただの宿屋の亭主だからね。こういったことは手にあまる」

「レシ、あいつらだけでやみくもに対処させるわけにはいかないでしょう」

コートはため息をついた。「連中はそれを牧師のところに持っていったよ。牧師はすべてのことを、まるで見当違いの理由とはいえ正しくやってくれた」

バストが口を開きかけたが、言葉を発する前にコートが続けた。「そう、わたしは充分に深く穴を掘らせた。そう、火にナナカマドの木をくべさせた。そう、それを長く熱く燃やしてから埋めさせた。そう、それの一部をだれも記念に持ち帰ったりしないように目を配った」眉を寄せ、顔をしかめる。「わたしはばかではないのでね」

バストは明らかにほっとした様子になり、また椅子に身を沈めた。「そんなことはわかってますよ、レシ。だけど、あの連中の半分は、手助けがないと小便を風下に向かってする程度の知恵もなさそうだし」少し考えこむ。「なぜ一匹しかいなかったのか、見当がつかない」

「山を越えてくる途中で死んだのかもしれない」とコート。「そして一匹だけ残った」

「そうかも」とバストがしぶしぶ認めた。

「二日前の嵐のせいかもしれない。一座でよく言っていたように、まさに荷馬車倒しの嵐。風と雨で一匹だけ群れからはぐれたのかもしれない」

バストは不安そうに答えた。「一つ目の仮定の方だといいんだけどね、レシ。スクラエルがこの町に三、四匹も来たら、そうなればまるで……まるで……」

「まるでバターを切る熱いナイフさながら?」

「というか、数十人の農夫を刺し貫く数本の熱いナイフさながら」とバストがそっけなく言う。「あの人たちではとても自衛できない。町じゅう探したって剣は六本もないはず。どのみち剣じゃスクラエル相手には役に立たないけど」

しばらく考えこみ、沈黙が続いた。バストがしびれを切らした。「ほかに知らせは?」

コートが首を振った。「今夜はほかの知らせまでいかなかった。物語の最中に、カーターが来て騒ぎになったから。まあありがたいことだがね。みんな明日の晩も来るだろう。おかげでわたしにもやることができる」

コートはぼんやりとスプーンでシチューをつついた。「カーターからスクラエルを買うべきだった」とつぶやく。「カーターはその金で新しい馬を買えただろうから。至るところから見物人がやって来ただろう。めずらしくひと儲けできたかもしれないよ」

バストは口もきけないほど怯えた表情でコートを見た。

コートがスプーンを持っている方の手でなだめるような仕草をした。「冗談だよ、バスト」弱々しく微笑む。「けれど、それもよかったかもしれないな」

「何を言ってるんだい、レシ。絶対によかったわけがない」とバストがきっぱり言った。「“至るところから見物人がやって来ただろう”」とあざけるように繰り返す。「まったく」

「商売的にはよかったかもしれないということだよ」とコートがはっきりさせた。「忙しいのはいいことだ」またスプーンでシチューをつつく。「どんなことでも、あるだけましだ」

二人はしばらく座っていた。コートは遠くを見るような目で、両手の中のシチューが入った器を見下ろしていたが、ようやく口を開いた。「おまえにはここで苦労をかけるな、バスト。退屈で死にそうだろう」

バストが肩をすくめた。「町には若い奥さんが何人かいるよ。娘さんたちもちらほら」子どものようににっとする。「楽しみは自分で探す」

「それはよかった、バスト」また沈黙が流れる。コートがスプーン一杯すくって口に入れ、かみ、飲みこむ。「みんなはあれを魔物だと思ったんだ」

バストが肩をすくめる。「それでいいんじゃないの、レシ。そう思っていてもらうのがいちばんだろ」

「うん。実はそう仕向けたんだよ。でもそれでどういうことになるか、わかるだろう」バストと目を合わせる。「鍛冶屋がこれからの数日忙しくなる」

バストは慎重に無表情を装った。「ああ」

コートがうなずく。「出ていっても責めはしないよ、バスト。おまえにはここよりましな場所がある」

バストは驚いた表情を浮かべた。「出ていったりできないよ、レシ」言葉にならず、口を数回パクパクさせる。「ほかのだれに教われと?」

コートがにこりと笑うと、一瞬、その顔には疑いようのない若さが現われた。疲れたしわと穏やかな亭主の表情の裏には、黒髪の友と変わらない年代の顔があった。「いかにも」スプーンで扉を指す。「では行って、読書をするなり、だれかの娘さんに手を出すなりしたまえ。わたしが食事するのを眺めているよりましなことができるはずだ」

「だけど……」

「魔物よ、立ち去れ!」とコートが、口に半分シチューを頬張ったまま、強いテム語訛りに切り換えて言った。「チフス・アンタウサ・エハ!」

バストはびっくりしたように笑い出し、片手で卑猥な動作をした。

コートがシチューを飲みこみ、別の言語で述べた。「アロイ・テ・デナレヤン!」

「よしてよ」とバストが真顔に戻ってとがめた。「侮辱だ」

「土と石にかけて命ずる!」コートはそばにあった茶碗に指を浸し、バストに向けてでたらめに滴(しずく)を弾き飛ばした。「幻術よ去れ!」

「リンゴ酒で?」バストはシャツの前立てから液体の滴を拭き取りつつ、楽しげな様子と同時に迷惑そうな様子をした。「染みになったら困るよ」

コートがまたひと口食べた。「水に浸すといい。どうしようもなくなったら、『セラム・ティンチャー』に載っている各種溶剤の製法を役立てなさい。十三章のはずだ」

「了解」バストは立ち上がり、独特の不思議でさりげない優美な足取りで扉へ歩いていった。「何かあれば呼んでね」後ろ手に扉を閉めた。

コートはゆっくりと食事を続け、パンの切れ端でシチューの残りをぬぐい取った。食べながら窓の外に目をやった。あるいはそうするように努めた。ランプの明かりが、暗闇を背景にその表面を鏡のように見せていた。

目が部屋を休みなくさまよう。暖炉は、階下の暖炉と同じ黒い石で作られている。部屋の中央に据えられており、コート自慢のちょっとした手業の成果だ。寝台は子ども用のものより少し大きい程度で、触ってみれば、敷布団はないに等しいことがわかる。

鋭敏な観察者であれば、彼の視線が何かを避けていることに気づくかもしれない。晩餐の席で昔の恋人と目を合わせるのを避ける、あるいは、夜更けに混み合った居酒屋で部屋の向こうに座っている昔の敵と目を合わせるのを避けるのと同じように。

コートはくつろごうとしたができず、そわそわし、ため息をつき、椅子の中で体を動かし、知らず知らずのうちに、寝台の足元にある収納箱に目をやった。

収納箱は、炭のように黒く、磨いたガラスのようになめらかな、ロアというめずらしい重い木でできていた。その木は調香師と錬金術師に珍重され、親指ほどの大きさでも金(きん)に値する。その木で作られた収納箱を所有するのは、贅沢(ぜい たく)をはるかに越えることだった。

収納箱は三重に封印されていた。鉄の錠、銅の錠、目に見えぬ錠。今宵、その木は、ほとんど気づかないほどの柑橘類の香りと冷たい鉄の匂いで部屋を満たしていた。

コートは収納箱に目を落としたとき、すぐにはそらさなかった。そんなものはそこにはないというふりをするように、こっそりと目をそらしたりもしなかった。だが見た一瞬、コートの顔には、一日の慎ましい喜びで伸ばされ消えたしわが、すべて戻った。酒と本から得る安らぎは一瞬のうちに消え、目の奥には虚(むな)しさと痛みだけが残った。少しのあいだ、激しい渇望と後悔が、顔じゅうにありありと現われた。

そしてそれは消え、コートと名乗る宿屋の亭主の疲れた顔に変わった。知らず知らずまたため息をつくと、どうにか立ち上がった。

長い時間をかけて、収納箱を通り過ぎて寝台にたどりついた。ひとたび横になってからも、眠りに落ちるまでに長い時間がかかった。

────────

コートの予想にたがわず、次の晩、みなは食事と酒を求めて道の石亭に戻って来た。そして物語を語り、聞こうといくどか試したものの身が入らず、たちまち途絶えた。だれもそういう気分ではなかった。

だから、もっと重要な話題に及んだのは、まだ夜も早い時間であった。彼らは町に流れてきた噂についてじっくり話し合った。そのほとんどが不穏なものだった。悔悟(かい ご)王がレサヴェクで反乱軍に手を焼いているという。心配ではあったが、世間話の域を超えるものではなかった。レサヴェクは遠く離れた地にあり、もっとも世慣れたコブですら、その地を容易に地図で見つけることはできないだろう。

彼らはこの戦(いくさ)についてそれぞれに語った。コブは、収穫物を納めたあとで三度目の徴税があると予想した。反論する者はなかった。年に三回課税された記憶はだれにもなかったのではあるが。

ジェイクは、収穫高は悪くないだろうから、第三の徴税でつぶれてしまう家族はほとんどないだろうと推測を述べた。そうでなくても四苦八苦しているベントリー家は別だが。あと、羊が次から次にいなくなっているオリソン家。そして、今年の畑のすべてに大麦を植えてしまったお馬鹿のマーティン。分別のある農夫はみな、豆を植えた。兵士が豆を食べる、価格が上がる……これは、戦のありがたい点だった。

さらに二、三杯飲むと、もっと深刻な心配事が口にのぼった。脱走兵やカモを狙う連中が道にあふれているから、短い移動でも危ない。言うまでもなく、街道の状況は、冬がいつも寒いのと同じようにいつも危険だ。人は文句を言いつつ、適切な対策を講じ、日々の暮らしを送り続けるのだ。

だが今回は別だった。ここ二カ月間、道中があまりに危険になったので、人々は文句さえ言わなくなった。最後に来た隊商には、荷馬車が二台と護衛が四人。商人は、塩二百五十グラムに十ペニー、棒砂糖に十五ペニーの値をつけた。商人は、こしょうも、シナモンも、チョコレートも持っていなかった。コーヒーを小さい袋一つ分持っていたが、それにはタラント銀貨二枚を要求した。初め、人々は言い値を笑い飛ばした。そして、商人がゆずらないと、人々は唾を吐き、罵(ののし)った。

それが二旬間前、つまり二十二日前のことだ。それ以後、まさに取引の季節だというのに、まともな商人は一向に現われなかった。それ故に人々は、第三の徴税のことがひどく気にかかっているにもかかわらず、財布をのぞいて、雪がいつもより早く降り始める場合に備えて、何か少しでも買っておけばよかったと悔やんでいたのである。

ゆうべの出来事、燃やして埋めたもののことは、だれも口にしなかった。当然、一同以外の人々は話していた。町は噂でもちきりだった。カーターが受けた傷のせいで話は少し真剣に受け取られはしたが、それ以上ではなかった。“魔物”という言葉は口にされたが、みな半分笑みを手で覆い隠しながらのことだった。

燃やされる前にそいつを見たのは、その場にいた六人だけ。そのうちの一人は怪我をしてたし、ほかの五人は酒が入っていた。牧師さんもそいつを見たが、魔物を見るのは牧師の職業病だ。なにせ魔物は牧師商売のタネなんだから。

宿の亭主もそいつを見たらしいぞ。だけどあいつはここの出じゃない。この小さい町で生まれ育った者たちにはあたりまえのことが、あいつにはわからない。話はここで語られたが、起きたのはよその場所。ここは魔物の場所じゃないからね。

それに、わざわざ厄介事を借りてくるまでもなく、状況は悪かった。コブたちは、昨日のことについて語っても仕方がないと承知していた。人々を納得させようとすれば、自分たちが笑いものになるだけだ。もう何年も自宅の中に井戸を掘り続けている、お馬鹿のマーティンのように。

それでも、各々(おの おの)は自分の振りまわせるいちばん重い錬鉄を鍛冶屋から買ったのだった。だが、だれも自分の考えを口にはしなかった。その代わりに、街道がますます危険になっていると文句を言った。商人、脱走兵、徴税、冬を越えられるだけの塩がないことを話題にした。三年前は、夜、家の扉に鍵をかけたり、ましてや閂(かんぬき)をかけたりすることなど考えもしなかったと懐かしんだりもした。

そこから会話は下り坂になり、だれも思っていることを口にしなかったのに、その晩は陰気な雰囲気で終わった。最近は、ほとんどの夜がそんな具合だった。そういうご時勢だったから。

(第1章後半終わり)