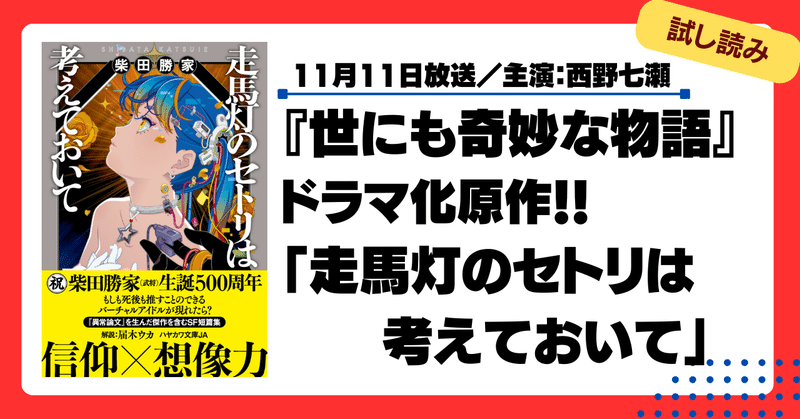

『世にも奇妙な物語』でドラマ化!「走馬灯のセトリは考えておいて」試し読み

土曜プレミアム『世にも奇妙な物語’23 秋の特別編』でのドラマ化(主演:西野七瀬)が発表された柴田勝家「走馬灯のセトリは考えておいて」。故人の生前の姿をAIで再現できるようになった近未来、バーチャルアイドルの「この世からの卒業ライブ」をめぐる物語。ドラマ化を記念して本作の冒頭を特別公開します。

『世にも奇妙な物語』は11月11日(土)21時から放送!

そこにいるのは誰ですか?

──黄昏キエラ『帰り道ラ・スール』より

1

いよいよ彼女のラストライブが始まる。活動再開の予定は一切なし。正真正銘、最後の瞬間だ。

『みんな、おはキエラ~!』

ステージに彼女が現れる。背景はプリセットのもので、わざわざ古臭い3Dモデルを探し出した。

『はーい、キラキラ~』

歓声に応える大きな瞳は鮮やかな黄色、広がるツインテールは藍色とオレンジのグラデーション。大きく振った両手に髪の毛が干渉して不自然に揺れ、テクスチャだけの口に八重歯が覗く。およそ現実じゃあり得ない女の子の姿。今回の衣装だって、ミリタリージャケットの下にゴシックドレスを着込んだようなちぐはぐさ。

『わっは、かなり集まってくれてんじゃん』

使ったポリゴン数はたったの十万と少し。今の技術で作ろうと思えば、現実の人間と同じようにモデルを作ることだってできる。でも、それではダメだ。ここにいる彼女は、あの時と同じ姿でないと意味がないのだから。

『えー、というわけでラストライブなんですが、一曲目の前に私のことも説明しとこうかな。ファンの人たち以外もいるもんね。あ、コメント見えてるよ~。ね、懐かしいでしょ』

こほん、とわざとらしい咳払い。彼女が配信動画の向こうにいる数万人に向けて微笑んでみせる。

『夕焼け小焼けでこんキエラ~、夜活系バーチャルアイドルの“黄昏キエラ”です!』

彼女のお決まりの挨拶に対し、今回のために設けたコメント欄が熱狂している。リアルタイムで彼女の配信を見ていた人間もいれば、怖いもの見たさで参加しただけの人間もいるだろう。彼女の要望通り、いわゆる課金チャット機能もつけておいたけど、さっそく“香典”と称してファンが数万円を投げていた。

『そんなキエラちゃんなんですが、事前に告知したように、今回で卒業のラストライブになりまーす。はーい、悲しんでくれてありがとうね。でも、もう決まっちゃってるんでぇ』

彼女が左手を伸ばす。それと同時にマイクが出現した。

『だって私は、もう死んじゃってるんで』

我々と彼女、ファンとアイドルの間にある距離は何よりも遠く。しかし、いずれは誰もが辿り着く場所で。

『こうして喋ってるのも、えーと、なんだっけ、AIでいいの? とにかく、そんなヤツなので!』

驚きと悲しみのコメントが流れる中、ステージに光線が走る。キューブ状のモニターが周囲に現れ、ポップなイントロが流れ出す。それを受け、会場に集まったアバターたちがペンライトを構えた。

『じゃ、これが私なりのお葬式だから。みんな、楽しんでいってね!』

こうして彼女のラストライブが幕を開けた。すでに死んでいる彼女が、生前の意思を残したバーチャルアイドルとして歌う最後の時間。

引退するのは、私たちの世界──この世。

2

私は自分の仕事を伝える時、相手に合わせて三つの答えを用意している。

一つ目は葬儀屋さん。これが一番無難で誰に対しても使える答え。とはいえ正確じゃない。亡くなった人を弔う仕事をしているけど、葬祭場を用意することもないし、霊柩車の運転だってできないし、役所の手続きが得意な訳でもない。そういうのはプランナーさんやディレクターさんの仕事だ。

そこで二つ目。少し洒落っ気を出して、デスマスク職人なんて言うことがある。これは芸術系の仕事をしている人と話す時に伝わりやすい。亡くなった人の顔を型取りして、生前の面影を残す仕事をしています、って。とはいえ、私が型取りするのは肉体的な顔じゃないから、必然的に三つ目の答えも言うことになる。

つまり、人生造形師だ。

「失礼ですが、それはどういったお仕事なのですか?」

ただし職業名の認知度は低い。

今回聞いてきた相手は、依頼者のご遺族なので知らないのも無理はないが、調べて依頼してきたはずのクライアントにさえ尋ねられることがある。

仕方ない、と微笑む。かつて私が丁寧に説明した相手は、すっかり焼かれて灰になってしまっている。残された相手に再び同じ説明をするのも必要なアフターフォローだ。

「生前のライフログを元に、死後もコミュニケーションの取れるキャストを作成します」

相手は七十代の男性だ。白いテーブルを挟んで、こちらを訝(いぶか)しげに見つめていた。やや間があってから、彼の視線が卓上の名刺に向けられた。

「小清水……さんのことは、母から聞いてました。お若いのに、しっかりした方だ、って」

「いえいえ、こちらこそ故人様にはお世話になりまして」

もとは先年に亡くなった男性の母親が、生前に私の所属するキャスティング業者に依頼してきたものだ。そこで私が担当者となり、彼の母親が亡くなる直前まで打ち合わせを重ねてキャスト製作を行ってきた。そのこと自体は知っているようだが、どうにも信じきれていないらしい。

「それで、すいません。まだライフキャストというのが理解しきれてなくて」

「もとは欧米の技術です。本来は生きている人から金型を取って、シリコンなどで精巧な人形を作ることです。このキャストも鋳造という意味ですね。ダイキャストとかレジンキャストのキャストです。だからライフキャストは、樹脂や金属の代わりに人生を流し込んで形にするんです」

はぁ、と生返事が返ってきた。彼の母親はこれで理解してくれたから、つい同じことを言ってしまったが、やはり同じ説明で済むものでもないらしい。

「ああ、えーと、端的に言うと、生前と同じような反応をする精巧な人形……というと身も蓋もないのですが」

こちらの困った表情を読み取ってくれたのか、目の前の男性はそれまでの険しい表情をいくらか柔らかくしてくれた。

「つまりAIですか?」

「そうですね、今の汎用AIより機能は限定的なんですが」

こちらも小さく笑ってみせる。

どうやら、この方がスムーズに説明できそうだ。彼くらいの年代なら、若い頃にAI技術が流行ったから受け入れ易いのだろう。より上の世代になると、ライフキャストを幽霊か何かと勘違いする人もいるし、墓石の向こうから話しかけてくる存在を見て天国の実在を信じる人もいる。

「街中でも、コンソール越しに亡くなった方と話している人もいます。一般的というほどでもないですが、特別な技術でもないです」

「はは、たまに見ますね。何かのAIキャラと話してるのかと思ってたんですが、そうか、死んだ人だったんですね」

話しやすい空気ができたと思い、私は席を立って背後の壁からファイルを取り出した。わざわざ紙媒体にしてコピーしたのは、その中身が自筆の日記だったからだ。

「これはお母様の日記です。体にコンソールを入れてからは自動的にライフログが取られますが、それ以前のものは本人の日記や、昔の動画データなどを利用します。ちなみに作成が終わったら、コピーしたこれらも破棄しますのでご安心ください」

ここから先は実際に見てもらった方が早いだろう。そう思って、私は自身のコンソールを起動する。視界にコマンド群が浮かび、虚空を指さしてフォルダを開く。用意していた彼の母親を指定し、その場にドロップした。

「お母さん」

男性から驚きの声があった。白いオフィスに突如として老女が現れたからではなく、きっと生前と何一つ変わらない姿のままに存在している事実に。

「話しても?」

「大丈夫です。でも触れることはできないですね。故人様の希望はデジタルデータのみでしたので。後から人工体も用意もできますが、その際は故人様と協議の上でお願いできればと」

一通りの説明を加えてみたが、男性の耳には入っていないだろう。いつもそうだ。私はもう慣れてしまったが、死者との再会は経験者でなければ奇跡に見える。

「お母さん、僕です」

男性は椅子から立ち上がり、横で佇む老女に近づく。お互いに触れることはできないが、身長差を埋めるように男性がわずかに屈む。埋めるべき距離は数十センチだが、それは此岸と彼岸の距離でもある。

『おーよ、久しぶり。元気かーい?』

何気ない老女の返答に、男性は息を呑んでいた。

「お母さん、お母さんです。はは、不思議だな。あの人ね、いつも、元気かーい、って伸ばして聞くんですよ」

男性の目には薄らと涙が見える。些細な反応が故人と似ているのが何よりも嬉しいらしい。特徴的な口調を再現することは最も簡単な作業だったが、こういうのが効果的なのも知っている。

それから男性は母親のライフキャストと問答を交わしていた。親族のことや友人のこと、一緒に行った思い出の旅行先。子供の頃の小さな喧嘩の内容まで。どれもこれも、ライフログや日記から拾い上げて入力した情報だが、男性にとっては彼女を本物と感じるのに十分なものだったようだ。

「ああ、いや、すいません。お時間を取らせてしまって。ウチでやれ、って話ですよね。でも、嬉しくて、つい」

「大丈夫です。私も、故人様のご希望に応えられて何よりです」

当初こそ、こちらの仕事を怪しんでいた男性だったが、いざ亡くなった母親と再会したら心境に変化があったらしい。何度もお礼を言ってきてくれて、いつか自分が死んだ際も、と予約までしてくれた。こうして死後の過ごし方まで決められるのだから、良い時代になったものだ。

「では、ライフキャストの方を送らせて頂きます。この度はご愁傷さまでした」

男性に向かって、深々とお辞儀をする。死が再会のスタートラインとなった今では、ご愁傷さまはありがとうございますと同義だ。

「それでは」

再び顔を上げれば、既にオフィスには誰もいなかった。ライフキャストはデータとして先方に送っていたし、リモートで面談していた男性自身のアバターも消えていた。

「疲れたな」

息を吐いて、オフィスのテクスチャを剥がす。殺風景なコンクリートの壁が現れ、先程まで座っていた優しいデザインのソファも、硬くて粗野なパイプ椅子に変わった。

「なんで喜ぶんだ。あんなの偽物じゃないか」

私は腰が痛むのも構わず、パイプ椅子に座ったまま体を伸ばす。

「どこかで話してた言葉をエミュレートして、それっぽい仕草を付け加えてさ。モデルだけは立派に仕上げたけど、それだけだよ」

あえて独り言を残していく。この言葉たちも私のライフログに刻まれ、いつか誰かが閲覧すれば露見するものだ。

「まっぴらだよ。いつもニコニコ笑ってさ、周囲に優しくして慕われる自分なんて。私が死んだら、ちゃんと悪態をついてる部分もライフキャストにして欲しいね」

益体もない呟きを体内で走るコンソールに残していきながら、私は次の案件を進めようとメッセージフォルダを開く。

「生きてるだけで人当たりよくしなきゃいけないのに、死んだ後も周囲に良い顔してくのなんて、それこそ地獄みたいだ。まぁ、そういうのが得意な人もいるんだろうけど、私はゴメンかな」

世間には本当の自分を押し隠して、他人に見せたいキャラクターを演じ続ける人もいる。そんな性格を持つ人々を、昔は芸能人とかインフルエンサーとか、特定の職業として呼んでいたらしい。

「あの人たちが別に苦労してない、とか言うつもりはないよ。でもね、外面なんていくらでもウソをつけるじゃないか」

視界にブリーフケースが浮かんでいる。

軽く空中を指で弾くと、メッセージフォルダから封筒が飛び出してくる。次のライフキャスティングの依頼だが、今日まで後回しにしてしまったもの。

空中でクルクルと回る封筒を弾けば、そこから依頼文が浮かび上がってくる。

クライアントは柚崎碧、一九九五年生まれの七十五歳。腎臓を悪くして入院中。現在は年金生活者だが、以前は広告代理店の企画部門にいたという。リクエストは「若い頃の自分の姿を残して欲しい」とのこと。

これ自体は珍しい依頼じゃない。ただ、備考欄に記された内容だけが目新しかった。

「他人に良い顔だけ見せて、それで人気者になる仕事なんてね」

五十年ほど前、柚崎碧はアイドルとして活動していたらしい。添付された資料には、ポップでキッチュな少女の3Dモデルの姿があった。

「本当に、理解できないんだよ」

黄昏キエラ。そんな名前のバーチャルアイドルが画像の中で笑っていた。

3

末期患者の入院する病院というのは、未だに完全電子化されていない施設の筆頭だ。

体内に入れているコンソールを通して普段の健康も管理できるけど、いざ本格的に入院すれば生身の体を診る必要がある。ライフログさえあれば、いくらでも精神は再現可能だとしても、個人の肉体だけは替えが利かない。だから病院というのは、逆説的に生きている人間が最も集まる場所でもある。

「ライフキャスターの小清水イノルです。よろしくお願いします」

だから私は、クライアントと直に接することが多い。今回も紙の名刺を差し出せば、ベッドで半身を起こした“黄昏キエラ”の中の人が微笑んだ。

「よろしく。柚崎です」

第一印象は悪くなかった。柔和な笑みと自然な白髪。ほっそりとした体は老いからくるものではなく、持ち前の体格のようだった。シワを刻んだ肌は若々しいとは言えないけど、肌は白磁のように澄んでいる。

「もっと堅苦しい人かと思ったけど、意外と可愛らしい方だね」

「よく言われます」

作り笑いを浮かべてみれば、柚崎さんは寂しげな笑みを返してきた。

「柚崎さんも、まだお若いですが」

「そう? まぁ、最近は七十代でも若いんでしょうね。でも残念、私は立派な病人なので老い先短いみたい。酒もタバコも人よりずっと嗜んじゃったので」

そう言って、今度はさっきと打って変わって快活に笑ってくれた。こちらが本心だと思い、私もそれに笑みを返す。

正直に言えば、私は安心していた。

元アイドルというから、どんな虚飾に満ちた人物かと思ったけど、実際に会ってみれば普通の老人と変わらなかった。ただし話したがりでもなく、かといって偏屈でもない。自虐的なユーモアがあるけど、裏を返せば変なプライドを持っていないということだ。

「それで、まずはパンフレットを持ってきましたが」

クセでコンソールを起動しそうになったが、セキュリティの都合もあって病院内でデータの共有はできない。こういう時のため、普段から紙資料も持ち歩いている。

私が用意した紙資料を差し出せば、柚崎さんもベッドサイドにある老眼鏡に手を伸ばしていた。個人用にカスタマイズされた病室は書斎風で、窓から差し込む陽光の中でライフキャストの小冊子を読む姿も高貴に見えた。ただし没落貴族のそれにも近いが。

「へぇ、ライフログから作るの」

「はい。コンソールが入っていれば、住宅や施設のマイクやカメラと連動して日常会話や普段の仕草も記録されているので。作業的にはデジタルツインを作るのと同じですが」

「そう、でも大丈夫かしら。私、コンソールを入れたのが結構遅くてね」

本人が依頼するくらいだから、事前に内容は見ていてくれたのだろう。流し読みを終えたパンフレットが脇へと置かれる。

「ご心配には及びません。ライフキャスティングの特徴は、ライフログだけでなく、日記や動画などのコンソール導入以前の媒体からもデータを集めるところです。後はご依頼者の方との面談を通じて、細部まで作り込んでいきますので」

「じゃあ、私は問題ないね。運良く、色んな動画が残ってるもの」

柚崎さんも安堵したように微笑むが、それを聞く私の方は暗澹たる気持ちになる。

「バーチャルアイドル、ですか。あまり馴染みはないのですが、五十年前の動画はアーカイブ化されているようで」

「これでも人気配信者だったんだよ。当時の動画用プラットフォームだけど、百万人以上の人が私のチャンネルに登録してくれて。バーチャルライブとか言って、ファンの人の前で歌まで歌っちゃってね」

柚崎さんは自慢げに言うが、わざとらしくも見えた。まるで本人は数字にこだわっていないような口ぶりだ。

「その点は調べておきました。作成時には十分に参考になるかと。他にも──」

「ねぇ」

ふと書斎風の病室が暗くなる。窓の外で太陽が雲に隠れた。柚崎さんが妖しげに笑っている。

「どうせなら、あなたの手で“黄昏キエラ”を蘇らせてみない?」

それは奇妙な誘いだった。

「どうせ私のライフログから取れる情報なんて少ないんだから、いっそキエラから……、彼女からライフキャストを作ってみたら。それでね、外にも告知して葬式は彼女のラストライブにする。この世からの卒業ね。それでライフキャスト本人が来てくれた人たちにお別れを言うの。ね、どうかしら?」

「いや、それは」

つい言い淀んでしまう。

できなくはない。バーチャル葬で故人を偲ぶ人たちに本人のライフキャストが挨拶する場面は一般的だ。それに当時の動画が残っているなら、むしろ素材は豊富なはずだ。

しかし、そこにいるのは柚崎碧のライフキャストではなく、あくまで“黄昏キエラ”なのだ。

「ああ、そうか」

こちらの迷いを見透かしたかのように、柚崎さんが楽しげに両手を合わせた。

「イノルさん、きっとこう思ってる。柚崎碧としての人格が存在しないと、ライフキャストと接する人も悲しむかも、って。生前の私と話したい人も“黄昏キエラ”として受け答えしてしまうから」

でもね、と柚崎さんが身を乗り出してくる。漂ってくる香水の匂いは儚げで、僅かばかり死の影もまとっていた。

「柚崎碧の死を悲しんでくれる人なんていないよ。家族もいないし、友達もいない。私の人生で私を愛してくれたのは、あの百万人のファンの人たちだけ。もう半分くらいは向こうへ旅立ってしまったかもしれないけど、でも同じね、私もキエラとして向こうへ行くなら」

最後の一言は冗談だったのだろうか、柚崎さんはクスクスと忍び笑いを漏らした。

「お願い。私を“黄昏キエラ”として死なせてちょうだい」

(書籍版へ続く)

ーーーー

柴田勝家(しばた・かついえ)

SF作家。1987年東京生まれ。2014年、『ニルヤの島』で第2回ハヤカワSFコンテストの大賞を受賞し、デビュー。他の著作に『クロニスタ』『ヒト夜の永い夢』(ハヤカワ文庫JA)など。2018年、「雲南省スー族におけるVR技術の使用例」で第49回星雲賞日本短編部門受賞。2021年、「アメリカン・ブッダ」で第52回星雲賞日本短編部門を受賞。戦国武将・柴田勝家を敬愛する。