毎日16時15分になると玄関先に現れる野生のキツネに、今日もわたしは『星の王子さま』を読み聞かせる——『キツネとわたし』冒頭特別公開

生物学者である主人公「わたし」と野生の〈キツネ〉が結んだ友情を通じて、ロッキー山脈の豊かな自然を描きつつ、人間と自然の関係のありかたの理想が示される感動のエッセイ『キツネとわたし ふしぎな友情』が本日発売しました。研究者と実験動物、飼い主とペットとも異なる、「友だち」としか形容できない関係。はたしてふたりは、どのように友情を深めていったのでしょうか。今回の記事では、本書冒頭から〈キツネ〉と「わたし」の出会いの場面を特別公開いたします。

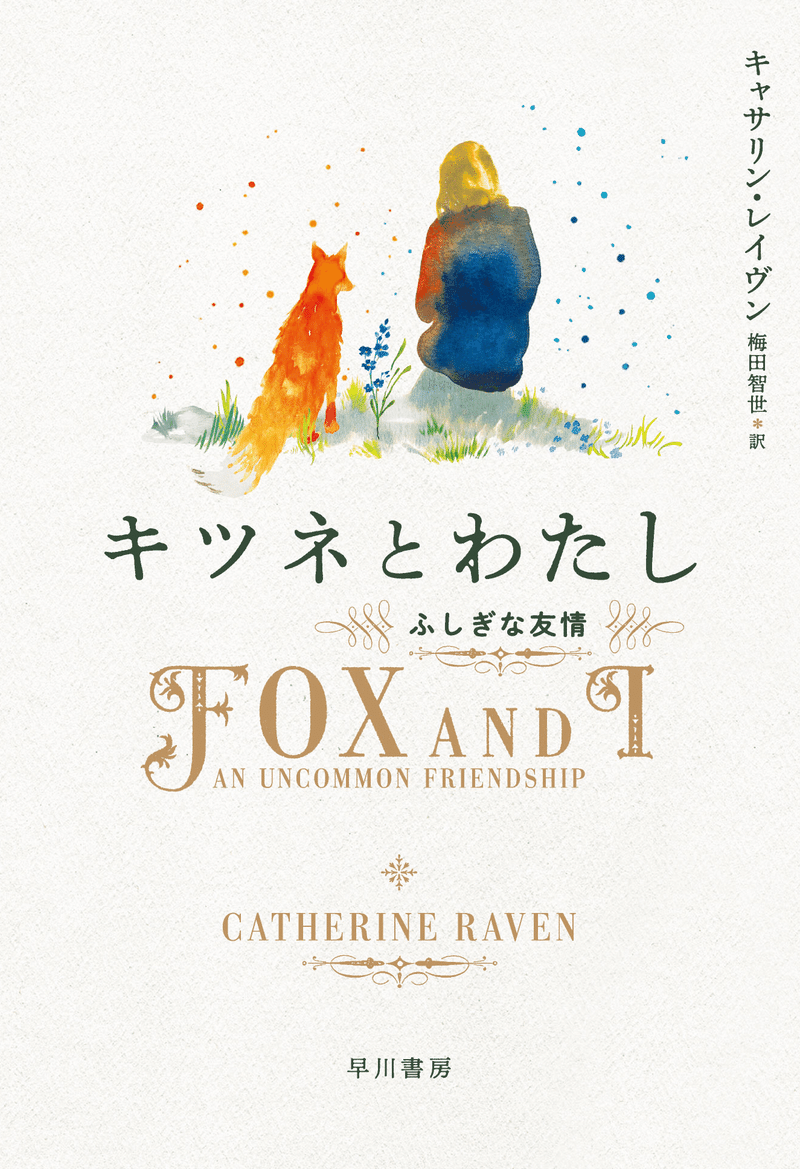

『キツネとわたし ふしぎな友情』(四六判・上製)

刊行日:2023年4月25日(電子版同時配信)

定価:3,630円(10%税込)

装幀:albireo

装画:June Glasson

ISBN:9784152102331

サン゠テクスのボア

もう一二日連続で、そのキツネはわたしの小屋に姿を現していた。太陽が西の丘の頂上に光の帽子をかぶせてから一分もしないうちに、彼はもろいブルーバンチグラス(束状に生えるイネ科の草を総称してバンチグラス〔束の草の意〕という。ブルーバンチグラスはウシノケグサ属の一種)に囲まれた土の地面に横たわる。尻尾の先を顎の下にたくしこみ、目をすがめて、寝たふりをする。わたしはキャンプ用の椅子に座り、バンチグラスの硬い突端に座面の帆布を突き刺されつつ、本を開いて、読むふりをする。わたしたちのあいだにあるのは、二メートルの距離と、一本のひょろ長いワスレナグサだけ。だれか──クロトガリネズミとか、野ネズミとか、ラバーボア(小型のヘビ)とか──に見られていたかもしれないけれど、この世界にはわたしたちしかいないような気がした。

一三日目の三時半ごろ、四時にならないうちに、ほどよく暖かさを保つだけならそんなにいらないのでは、というくらいの服を着こんで外に出た。座っているあいだ、祈りの最中のようにぎゅっとあわせた両手を膝のあいだに押しこみ、両足で地面をぱたぱたと叩いていた。あのキツネを待ちながら、現れないでほしいと願っていた。

周囲から切り離された山あいの谷の砂利道を三キロほどのぼったところ、最寄りの都市から一〇〇キロの彼方にあるわたしのコテージは、現役世代の女のひとり暮らしにふさわしい場ではない。わが家のある通りには名前がないので、うちには住所がない。この人里離れた場所で暮らしていると、まともな職に就くことはできない。携帯電話の基地局の届く範囲からは何キロも離れているから、ガラガラヘビに咬まれたり、岩の断崖をのぼっているときに足を滑らせたりしても、叫び声を聞いて助けに来てくれる人はいない。もちろん、そのおかげで、そもそも叫んだりする手間が省けるわけだが。

この土地を買ったのは三年前のこと。そのときまで、谷の上のほうにある、所有者が「冬仕様」にした小屋を借りて暮らしていた。ここで言う「冬仕様」とは、ダウンパーカーを着てマクラク(毛皮でできた底のやわらかい長靴)を履いて寝なくても、夜中に凍傷で死んだりしないという意味だ。バックカントリー(国立公園などで、トレイルを歩かなければたどりつけない奥地)をハイキングする人たちのガイドやパートタイムの野外授業の講師をして稼いだお金では、それくらいの余裕しかなかった。大学に一年間の研究職を提示されたと言ったら、ここを離れるそのチャンスにとびついたのだろうとあなたは思うかもしれない。なにしろ、ここではシャワー室に入るときに氷柱をひょいとよけないといけないし、それはさておいても、博士課程修了後の研究列車に乗りこむことが、生物学者へといたる理にかなった次の一歩なのだから。でも、わたしはとびつかなかった。この土地を買うまで、大学にしばらく待ってもらった。そのあとでオファーを受け入れ、ここから二〇〇キロ離れた大学の寮の小さな一室を借りた。毎週末、吹雪のなか、凍結した道路を走って、車でここに戻ってきてはキャンプをした。小さめの巨礫の上に陣どり、カセットコンロのしゅうしゅうという息づかいや、テントのぴんと張った表面にバッタが頭からぴしゃりととびこむ音に耳を傾けていると、自分がこの土地の一部になったような気がした。それまで、自分をなにかの一部のように感じたことはいちどもなかった。大学の任期が終わってから、フルタイムでキャンプをしながら建設業者を手配し、土地を整備してこのコテージを建てた。

コテージの外、あのキツネを座って待っている場所から見る風景は美しかった。わたしの谷を損なう建造物はほとんどない。途切れない完璧な虹が出ることもめずらしくない。虹の両端は眼下でうねる野原に着地する。妖精レプラコーンが隠れられるほど緑豊かな場所ではないけれど、ガラガラヘビといっしょに暮らす見返りとしては悪くない交換条件だ。それでも、わたしの心は千々に乱れていた。完璧な二重の虹といえども、街でなら手に入るはずのものをわたしに与えてはくれなかった。それはなにかと言えば、人と交流し、文化に浸り、まともな仕事──責任ある職務をこなすのに忙しくて、キツネを巣穴まで追いまわすような時間なんてなくなる仕事──を見つけるチャンス。生物学の博士号を取得するために、わたしはたくさんの犠牲を払ってきた。廃屋に寝泊まりし、大学の床をモップがけした。それと引き換えに学んだのは、科学的手法こそが知識の基礎であり、野生のキツネには人間で言うところの性格などないということだった。

あのキツネ──〈キツネ〉がふらりと歩いてきたとき、どこからともなく聞こえてくる笛の音が、わたしのお気に入りのおとぎ話に出てくる笛吹き男の曲のような、人を幻惑するかすかなメロディを奏でていた。あなたも覚えているだろう。色あざやかな衣装に身を包んだ見知らぬ男が町に現れ、音楽で子どもたちをとりこにし、雪を頂く山々と湖のある地へ連れ去った物語を。〈キツネ〉がわたしのそばで丸くなって目をすがめたのを合図に、わたしは本を開いた。音楽はまだ鳴っている。ちがう、あれは笛吹き男なんかじゃない。あれはただの鳥──どこか遠くにいるツグミだ。

*

午前中のなかばからお気に入りの巨礫の影のなかで眠っていたキツネは、沈みゆく太陽の熱で目を覚ました。尻を空に、鼻を風上に向け、首を片方の前脚に沿わせてのばす。その脚は皮膚がむきだしで、生まれたてのネズミみたいだ。そこにあった毛は、本当に消えてなくなったわけではない。おかしなところへ行っただけ。尻尾のほうを振り返ると、自分の毛が風に吹かれて、たいらな背中のほうへ飛んでいくのが見えた。あとに残されたのは、むきだしだが温かい脚の前面の皮膚だ。

一匹のネズミがからからと音をたてながら、砂利の多い地面を動いている。その足どりは妊娠中の雌みたいに重く、おずおずとしている。ネズミがあと一歩のところまで近づいたとき、一陣の風が乾いた草をかさかさと鳴らし、ネズミのサウンドトラックを消し去る。なんだよ、もう! まだキツネの一日ははじまったばかりだ。下のほうの〈ムラサキウマゴヤシの平地〉は風が吹いていない。そこでは、もつれあうネズミたちが低木の陰で転げまわり、ヤマウズラが藪のなかでせわしなく動いている。だが、彼の獲物ではない。あの平地は彼の母親のなわばりだ。立ち入りが許されるのは、つがいの雄と乳離れしたばかりの子ギツネたちだけ。とはいえ、母ギツネの許可のあるなしが彼の作戦を妨げることはめったにない。もう一歳になっている彼には、母の警戒心を試してみるだけのすばしっこさがある。それどころか、不意打ちの侵入作戦が予定表のいちばん上に来ることもしょっちゅうだ。

いまのところ、彼は母親のなわばりを避け、あのぴかぴか光る青い屋根の家を訪ねるつもりでいる。その家は彼の巣穴よりも下、母親の巣穴よりも上の丘の斜面にちょこんと立っている。屋根は地面の上にじかに座っているみたいで、その北側と南側には、ヤマヨモギとビャクシンがあふれるように広がっている。実を言えば、その家の位置どりは彼の巣穴にそっくりだ。どちらのすみかも同じ山腹に潜りこみ、朝日と夕日をまともに受ける。どちらもきらきら光る曲がりくねった川に面し、冷たい北風からは隠されている。

彼は丘の斜面を観察し、あの家までたどりつけそうなルートを調べる。干あがった水路はやかましい音がたつが、これは隠密作戦ではないし、そのルートなら全体として難所も少ない。水路の道をたどるためには、風の強い尾根を越えないといけない。風の前触れの巨大な雲が〈丸い丘〉とぶつかりそうになっている。彼は顎までの高さがある二本のひらたいサボテンのあいだで身をかがめ、とげが胸に刺さらないように息をほとんどとめる。雲の動きを見たいのなら、当然はらうべき代償だ。雲は丘に衝突したあと、ぱっと広がって流れ、いくつものかけらになる。作戦成功!

干あがった水路には、あちらこちらで多年生の草が厚く密集している。その茎は、熟した種子をつけた穂の重みで曲がっている。魚の骨くらい長く細い種子が毛にからまり、皮膚を刺す。彼は小さなバラの茂みで足をとめ、バラのとげに体をこすりつけて毛づくろいする。身軽になったところで、ハタネズミをかっさらおうと低空飛行するタカよろしく体を左右に傾けながら、跳ねるような足どりで涸れ谷をくだる。

サボテン、突風、魚の骨のような種子。どれも最上の生活環境とは言えない。〈ムラサキウマゴヤシの平地〉をすみかにするキツネたちはきっと、あの緑の野原でまどろみながら、どこかのうっかり者のネズミが丈の短いやわらかな草のなかをやみくもに横切り、そんな獲物には値しないイヌ科動物の牙に刺し貫かれに来てくれるのを、口を開けて待っているのだろう。それが最上の生活環境だ。たしかに、まぬけなネズミたちでいっぱいの狩場を支配することを生涯の唯一の目的としているタイプのキツネにとっては、そうかもしれない。

*

わたしはバックカントリー用の〈サーマレスト〉マットレスを帆布のカバーにつめこみ、キャンプチェアに改造した。原生地域で過ごした何百もの夜にわたしに付き添ってきたそのマットレスは、引退して乗馬用の鞍をつけられた競争馬よろしく、飼いならされるのに抵抗した。どう放り投げても、これ以上ないほどひどい地面に着地してしまう。〈キツネ〉は小走りでコテージの影に入ってくると、体をくるりと丸め、じゅうたんのようにぺたりと身を伏せた。わたしたちのあいだには、二メートルの距離と、あの一本のワスレナグサしかない。彼がいつものたいらな指定席でじっと待つあいだ、わたしはといえば、やわらかくてとげが刺さらないのはいいけれど、バランスが不安定でゆらゆら揺れる椅子の上でじたばたともがいていた。「星の王子さま」と言いながら、ワックスコーティングされたペーパーバックを開いた。「作、アントワーヌ・ド・サン゠テグジュペリ」

長いあいだ、わたしの人生はスカンクの尻尾だった。クエスチョンマーク。ここを離れると心を決めたいま、問いかけは「どうすべきか」ではなく、「どうしてそうしないのか」に変わっていた。その答えは、これを言うのはきまりが悪いけれど、ここにいるキツネに関係していた。

わたしたち──そのキツネとわたし──は数か月の紆余曲折を経て、いまの心地よさにたどりついた。わざわざ正確なルートの地図を描きだしたりはしなかったけれど、地平線からは丸見えだ。そして、野生の開けた土地では、地平線を避けるのは難しい。

「王子さまはサン゠テクスにヒツジの絵を描いてと頼んだ。サン゠テクスがその願いを聞き入れたのは……たぶん、親切心なんじゃないかな、〈キツネ〉」。ひとつのパターンができあがっていた。本を読んで、〈キツネ〉に話しかけたら、黙ったまま彼をじっと見て、一五秒待つ。その一五秒の間は、彼の話す番、というつもりだ。

「どんなヒツジを描いても王子さまに気に入ってもらえなかったもんだから、サン゠テクスは箱の絵を描いて、そのなかにヒツジが入っているって説明したんだけど」。わたしは肩をすくめた。「それがうまくいった。箱のなかにいる、見えないヒツジ。ずっと、ねえ〈キツネ〉、箱に入ったまま」。次の一五秒は彼の番。

人間はあらゆる種類の動物を買い、檻に入れ、飼育許可をとり、鎖につなぐ。動物たちは王子さまのヒツジと同じように、箱のなかで生きる。だれであれその箱を持つ人は、閉じこめられた動物に自分の想像を押しつける。その人自身の分別と無分別しだいで、箱のなかの動物を人間化することも非人間化することもできる。

わたしはむきだしの片手で、ひとかたまりの乾いたウィートグラス(エゾムギ属の草)を引き抜いた。茎が裂け、手のひらに刺さった。〈キツネ〉は目を大きく開け、わたしが傷ついた手を振っているあいだ、まじまじと見ていた。もうすでに、いつも彼が座って過ごす平均時間、一八分になろうとしている。彼は頭をうしろに傾けて大きなあくびをして、舌を突きだした。そのゴムのようなピンク色は、昔ながらの消しゴムを思わせた。

◆書籍概要

『キツネとわたし ふしぎな友情』

著者: キャサリン・レイヴン

訳者: 梅田智世

出版社:早川書房

本体価格:3,300円

発売日:2023年4月24日

◆著者紹介

キャサリン・レイヴン (Catherine Raven)

サウス大学教授。モンタナ州立大学で生物学の博士号を、モンタナ大学で動物学と植物学の学位を取得。アメリカン・メンサとシグマ・サイの会員。グレーシャー、マウントレーニア、ノース・カスケード、ボエジャーズ、イエローストーン国立公園で公園管理官を務めた経験を持つ。本書はニューヨーク・タイムズ・ベストセラー、クリスチャン・サイエンス・モニター年間ベストブックに選出されたほか、ノーチラス・ブック・アワード金賞など多数の賞を受賞した。

◆訳者紹介

梅田智世 (うめだ・ちせい)

翻訳家。主な訳書にウィン『イヌはなぜ愛してくれるのか』(早川書房刊)、サラディーノ『世界の絶滅危惧食』、エルボラフ&ブラウン『世界から忘れられた廃墟』、パルソン『図説 人新世』、オコナー『WAYFINDING 道を見つける力』、リーバーマン&ロング『もっと!』など。