雪の学園、少女の死。中国発の本格ミステリ『雪が白いとき、かつそのときに限り』序章

具体的な例から始めよう。「雪は白い」という文を考えよう。この文が真であったり偽であったりするのは、どのような条件のもとであるか、という問いを立てる。真理に対する古典的な観点を基礎におくならば、雪が白いときにこの文は真であり、雪が白くないときに偽である、と答えるのは明瞭であると思われる。つまり、真理の定義がわれわれのこの観点に一致するためには、それは次の同値式を含意しなければならない。

文「雪は白い」が真であるのは、雪は白いときまたそのときに限る。

アルフレッド・タルスキ「真理の意味論的観点と意味論の基礎」飯田隆訳

序 章

いまは彼女の生命に残された最後の数時間であり、たった十六年の生涯でもっとも苦しい時間でもある。

死の訪れがもうすこし早かったなら──こう言うのはあまりに酷薄というものだが、しかし事実ではある──その折りたたみナイフがもっと早く腹部に突きたっていたなら、彼女は多くの苦痛と屈辱を逃れられたかもしれない。裾がぎりぎりふくらはぎの半ばを隠すワンピースの寝間着を着て、裸足にスリッパをつっかけ、ひとりきりで、風雪のなか身を落ちつけられる場所を懸命に探すことにもならなかった。身体を縮こまらせ、凍えてしまいそうなすねとくるぶしをさすりつづけることにもならなかった。

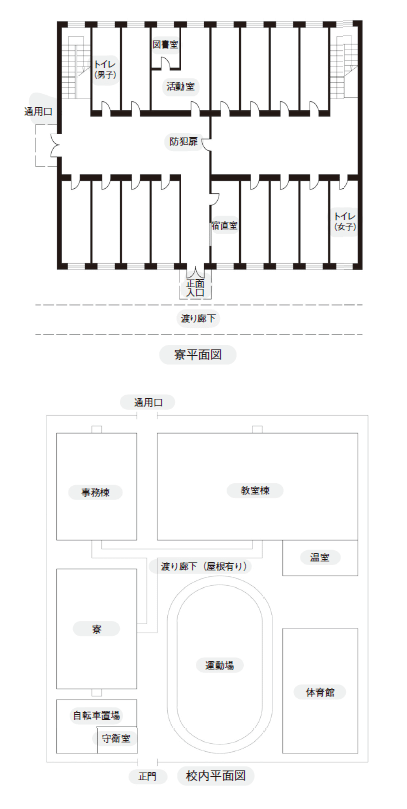

ただ一つ幸運と言えるのは、寮の建物から閉めだされたときは雪がまだ降っておらず、純白ながらもいたく罪深い六角形の結晶が大地を覆いつくすよりも前だったことだ。一階の洗面所から窓をまたぎ越えたそのとき、彼女を迎えたのは骨に沁みいるように冷たい風だけだった。

その晩の風速を記憶している者はいないだろう。気象機関と彼女が、機械と皮膚で感知したのみだったとしてもおかしくはない。

ばん──背後の窓は音を立てて閉められた。風のうなりが耳をつんざき、クレセント錠の閉まる音を彼女は聞かなかった。しかし、その相手が窓の錠を閉めたのは間違いない。閉めだされた少女に背後を振りむく勇気はない。明るく、静かで、暖かな室内に潜んでいる相手が、自分の後ろ姿を見つめ、顔にいったいどんな表情を浮かべているのか、彼女は目にしようと思わなかったし、想像することさえも避けていた──陰険に横目をつかい、片方の口の端をうすく吊りあげているのか、それとも頬に手を当て、満足しながらも冷めた顔で眺めているのか。

ただ、自分にもはや居室棟に戻る機会がないことを、もはやそのかつての友人と顔を合わせる機会がないことを理解していたなら、そうだったなら、そのとき彼女は振りむくことにしただろう。

吹きつけてくる強風を前にして、彼女はしっかりと立つことすらできず、ただよろよろと歩を進める以外の選択はなかった。ここに一晩立っていたとしても、同室の相手が心変わりすることはない。足音は耳に届いていないが、それでもいま相手はすでに立ちさっていて、より明るく、静かで、暖かい場所へと戻ってしまっただろうと想像はついた。

彼女もただちに逃れることに決めた。足を速めて、寮と事務棟、教室棟をつなぐ渡り廊下へと向かう。

渡り廊下には屋根が付いていて、最低限の明かりもある。容赦のない冷風は屋根を支える鉄柱のあいだを音を立て吹きすぎていく。自分の身体を抱きしめ、たびたび足を止めてふくらはぎをさすった。ほどなく、手の指もしだいに感覚が鈍っていき、必死にこすりあわせてもわずかな温もりも感じることができなかった。

どうすることもできず、両手を顔の前に上げてふう、ふうと息を吐きかければ、そのささやかな湯気はたちまち風に吹きちらされた。

冷風は袖に流れこみ、肌に沿ってにじり広がっていく。

教室棟なら、鍵のかかっていない空き教室が見つかるかもしれない──彼女は内心で考える──どんなにひどくても、窓の閉まる女子トイレはあるはず。

百メートルと離れていない先、前庭の反対側にガラスの温室がありはして、今年の初めに落成したばかりで、永遠に厳冬には触れることのない花々が植えられている。しかし自分がそんな花とは違っていて、同じような待遇を享受できるはずもないことはわかりきっていた。温室が生徒に開放されるのは昼休みと、放課後の二時間だけに限られ、それ以外の時間には鍵がかかっている。

最良の選択となるのは教室棟で、彼女はそこでこの一晩をしのぐ考えだった。

かじかんだ手を袖口に差しいれ、前腕をつかむが、そこもすでに熱を失ってしまっていて、さらに奥へ手を伸ばしていくしかなかった。肘を通りすぎ、二の腕に沿って上がっていくと、そのうち指は肩に触れた。だがそんなことをしても、望んだように指が温かさを感じることはなく、二の腕の冷えをつのらせるだけだった。ほとんど本能的に、力をこめて摩擦する──こじ広げられるのを嫌がる袖口では糸がほつれていた──ただそこまで力をこめることもできなかった。さらに自分を痛めつけることになるのは間違いないからだ。

閉めだされるよりもまえ、彼女の腕のそこかしこにはすでに青あざが付いていた。ルームメイトの仕業だ。もう二人の同級生も、この暴力に関わっているかもしれない。確信はまったくない。なにせ、あの連中から暴力を受けることはあまりにも多かった。はじめは、ひとりひとりが自分になにをしたかを憶えていた。かならずしも目には目をと考えていたわけでもなく、身体が代わりに憶えてくれていた。しかし次第に彼女も鈍感に、連中と同じように鈍感になり、ついにはひとりひとりの受け持ちを区別できなくなっていた。まして、あちらはいつでも仲良しこよしの三人組で、こちらはいつでもひとりきりで、いつでも被害者の役を演じていて──たとえ今晩が、彼女の人生最後の夜になるとはいえ──彼女の運命が変わることは一切ない。

ようやく、教室棟の正面入口が眼前に近づいていた。鉄の扉の向こう側がいくらかでも暖かいとは一瞬たりとも期待していなかったが、すくなくとも、冷風を扉で閉めだすことはできる。片方の手を袖から出し、冷たく湿り気のある取っ手を握ると、やっとのことで温まりだしていた指はたちまちふたたび感覚を失った。

しかし、鉄の扉は凍りついてしまったかのように、骨に沁みいるほどに冷たいうえに、どれだけ力を入れてもぴくりとも動かなかった。

──疑う余地はない。鍵がかかっている。

取っ手の下にある鍵穴に視線が向いた。自分の身体が背後からの光をさえぎっていても、その底の見えない穴ははっきり視界に入っていた。鍵穴の向こうでなにかがこちらを窺っているのを感じて、思わず半歩あとじさる(さいわい錯覚でしかなかった)。

扉は彼女を、暴虐を尽くす冬の風とともに閉めだしている。

試しに裏口へ回ってみてもいいかも──しかし、その考えはすぐに打ち消した。あちらへ行くには教室棟と事務棟のあいだの狭い通路を通りぬける必要があって、そここそ間違いなくこの学校でいちばん風の勢いの強い場所なのだから。さっきその道の入口を通りがかったときにも、段違いの風をはっきりと感じていて、あれは人を地面に転がそうとでもいうような勢いだった。

選択肢はなく、もときた道を戻って事務棟に救いを求めることに決めた。さっき寮から、屋根のある(屋根しかない)渡り廊下を歩いてきたとき、事務棟の正面入口を通りがかってはいたが、そのときは身を寄せようとは考えていなかったのだ。

以前からの噂で、ある人嫌いの教員が、平日は自分の教科の準備室に泊まっているのだと聞いていた。彼が夜、寮へ水を汲みに来たのを見たという寮生もいる。事務棟に入って、その教員とはち合わせしないかが気がかりだった。現在は深夜零時を過ぎたばかりで、彼はまだ寝ていないかもしれない。とはいえこの段に至って、事務棟以外に彼女の行き場はなかった。

──いや、行き場ならあるかもしれない。

彼女は後ろを振りむき、強風のなか目を見開いて守衛室のほの暗い明かりを探した。思ったとおりそれは見つかったが、なのに彼女はすぐに視線を逸らした。宿直中の守衛に助けを求めるというずっと目のまえに横たわっていた選択肢、それだけはなにがあろうと選ぶことができなかった。助けを求めることで、目下の窮状から一時的に逃れるのは可能かもしれないが、さらに厳しい制裁を招くのは目に見えている。責め苦の頂点は去ったと彼女が思うそのたびに、連中はその行動で彼女に証明してみせた──自分たちは彼女よりはるかに想像力に富んでいて、しかも考えたことは実行に移すのだと。

風の音は腹の鳴る音をかき消してはくれたが、それでも明確な飢えを感じることを押しとどめてはくれなかった。胃は耐えがたいほどに灼けついている。食事を摂ったのはもう十二時間もまえのことだった。

あのことがあってから、彼女は学校の食堂で夕飯を口にしたことがなかった。食事の時間になるたび、連中と同じテーブルに座り、咀嚼し飲みくだす皆を見ているように強制された──実のところはっきりと見つめることも許されず、もし気づかれればかならずテーブルの下で数度蹴りつけられた。知りあいが通りがかって、なぜ夕飯を食べないのかと何気なく訊いてくる場合も、彼女は自らに強いた言い逃れを飽きることなく繰りかえすことになった。ダイエット。もう充分にやせ細っていたというのに。

飢えとともに、めまいも襲ってきている。彼女は足をもつれさせ、前進したいというのに扉のところへと後じさってしまい、それでも冷えきった鉄の扉に背中をあずける気にはなれなかった。

そのとき、まるで彼女をさらなる絶望へ押しやろうというかのように、一つの雪片が額へひらめいて、ちょうど前髪のすき間に落ち入った。

冬に入ってから曇天が続き、とうとう今年の初雪を迎えたのだ。

たちまち、渡り廊下の明かりに照らされて黄土色の雪片が風に舞い、我が物顔でふるまいだす。こちらに向けて舞い落ちてくるうちに、視界のなかの雪片は本来の色彩に近づいていく。しかしその純白は、いまなによりも見たくないものだった。彼女は、なにかべつの色が自分の視界を埋めてくれることのほうを望んだ。枕カバーの萌葱色か(しじゅう涙に濡れてオリーブ色に変わっていたが)、シーツの空色か。

すくなくとも蒼白あたりに。純白だけは嫌だった。

それは傷口をアルコールで消毒する綿の色であり、身体をはたく濡れタオルの色であり、ひいては激しい疼痛を感じる脳に浮かんでくる色でもあった。

白が彼女に残すのはきまって不快な記憶で、いまこのときも例外ではない。

このままでは凍死するのも時間の問題だ──そう考えて、渡り廊下を通り事務棟へ向かう。

思いかえせば、彼女は天気に注意を向けなくなって久しかった。自分の学校生活はそれほどにせわしなく、教室棟と寮を行き来するばかりで、絶えず渡り廊下の天井の庇護を受けていた。ただし雨のなかを歩くよう強制されたときは別で、なんどかそうしたことはあった。

幸い──不幸中の幸いとして──あの連中のだれもいま周りにはおらず、渡り廊下の外へ押しだしてくる相手はだれもいなかった。ただ、屋根の下を歩いているとはいえ強風は片時も休まずに雪を足元へ吹きよせてくる。

南の土地の雪というのはあまり見栄えのしないもので、縮こまり氷の粒になってしまうか、もしくはべちゃりと広がった姿で一団一団がせっかちに落ちてくるかで、文人が描くような軽さ、風流さとはほど遠かった。地面に落ちると、最初のころはたちまち溶けさり、跡形もなく消えてしまうだけだったが、そうしているうちしだいに薄い氷が広がっていく。

スリッパを雪が襲い、左足側面のへりはすでにぐっしょりと濡れていた。綿のスリッパと言うとおりのものだ。材質は綿だったし、その色も漂白や染色を経ていない綿の、雪よりもわずかばかりくすんだ色を見せていたが、そこへ落ちた雪が融ければたちまちその場所はアスファルトの路面のように暗い灰色に染まる。履き心地のいいスリッパだったが、内側の余裕はほぼなく、それでも彼女はできるかぎり左の足先を右上へと向け、雪に濡れた場所を懸命に避けて、そのせいで歩く姿勢もたどたどしくなっていた。

事務棟のところへ戻るころには、スリッパの上にいくらかの氷の粒が残ってしまっていた。鉄の扉へ手を伸ばすまえに、扉のまえに敷かれたコンクリートの上で足踏みし、氷を振り落とそうとしたが、成果はごくわずかだった。彼女の頭上にはコンクリートで作られた庇があり、ほの暗い白熱灯がぽつんとぶらさがって、風の力で激しく揺れ、床に映しだされた彼女の影もともに震えていた──寒風のなかでひどくおののいている彼女自身よりもはるかに激しく。

扉の取っ手を握り、動かすと、今度は開いてくれた。耳を刺す音とともに、彼女のため逃げ場への扉が開く。顔を包んだのは、長年放置されていた一階の倉庫と廊下特有のかびくさいにおいだった。

扉を閉めた彼女は深く息をつき、そしてほこりを吸いこんだせいでなんども咳きこんだ。口を押さえて我慢する。準備室に泊まっている例の教師に気づかれるのは避けたかった。

一階はかびとほこりの楽園と化していて、どうみても長くとどまるには向かない。彼女は左側にある階段へ歩いていった。

二階へ通じる階段の踊り場の壁には、人の頭ほどの高さに小窓が開いていた。ガラスは汚れに覆われていて、そのうえほの白く水蒸気で曇っている。雪の降る光景を窓越しに見ることはできず、雪片がガラスに当たるそのときだけ屋外の天気を察することができた。窓にぶつかってきた雪片たちは、まずぼんやりとした輪郭を残し、あたかも夏の盛りにほんの一瞬留まっていく羽虫のようだった。いくらもしないうちその姿も染みひろがっていき、細々とした水の流れに姿を変えて、窓の下辺の枠に向けてすべり落ち、あるかなきかの跡のみを残していった。

人の一生もこんなものでしかないんだ──もし数カ月まえに彼女がこれと同じ光景を見ていたなら、そう感慨を浮かべていてもおかしくはなかった。このところ、感傷にふける余裕は残っていなかった。同室の相手が眠ったあと、枕に突っ伏して声を殺し泣きじゃくるとき、彼女の心の奥にあれこれ後ろむきな考えが浮かぶのは当然だったが、それはこうした身に余る、高みから見るような人生への感慨であるはずがなかった。

二階へたどりついて、彼女はいちばん近くの部屋へ歩いていき、ドアノブを回してみた。

そこは生徒会室で、なかにはスペアキー一そろいがあり、学校じゅうのほぼすべての鍵を開けることができる。このことは、生徒会の持つ自治権のなによりの証明だと思われている。よって、人のいないときそこにはいつでも鍵がかかっていた。

そのとおり、今日も例外ではなく、厳然と鍵がかかっている。

生徒会室の向かいはトイレだが、それはどうにもならなかったときの選択肢で、いまはひとまず考えないことにする。

横の部屋に向かったが、同じように鍵がかかっていた。その向かいは……彼女の期待は裏切られつづけ、とうとう廊下の突きあたりにある最後の部屋に来てしまった。

そこは地理準備室だった。地理の教師は全校で二人しかおらず、その部屋もひどく狭苦しいところだった。

地理、地理──はたと気がつく。学校に泊まっていると噂される例の教師の担当教科は、たしか地理だった。今度はドアノブに手を伸ばすわけにはいかず、ドアの小窓に顔を寄せるしかない。なかに明かりはない──明日は土曜日だから、家へ帰ったのかもしれない。そう考えてほっと一息ついたとき、低くくぐもったいびきがドアの向こうから聞こえてきた。

噂は本当で、あの教師は実際に仕事部屋に泊まっているのだ。

音を聞きつけた彼女ははっと驚き、そのせいでバランスを崩して足がもつれ、左足に履いていた氷の付いたスリッパまでもが飛んでしまった。足の指を床に打ちつけたが、想像していたほどの痛みはない。ドアノブで体重を支え、危ういところで倒れずにすんだ。次の瞬間、彼女の呼吸と拍動はつかの間止まった。おそらく、この後に致命傷を負ったその瞬間を除けば、いまが彼女の一生でもっとも恐ろしく、耐えがたい時間だったろう──ドアが開いたのだ。

教師は眠るまえに、ドアに鍵をかけていなかった。

彼女はドアノブを握りしめ、同時によろめいて、ドアを十センチほど開けていた。動悸の激しさのあまり、そのすき間から部屋を窺うことはできない。暗闇のなかで、疲れに血走った二つの眼がこちらを睨みつけているのではないかと怖かった。

姿勢を立てなおし、ふたたび息を抑え、そろそろと部屋から出て、ドアを閉めながらわずかな音もたてないように気を配る。一連の動作を苦労しながらやりとげたあと、耳をドアに付けた──幸い、向こうが目を覚ました様子はなく、いびきはいまもゆるやかに耳に届いてくる。

しかし、その結果はほんとうに彼女にとって〝幸い〟と言えただろうか。もし部屋にいた地理教師を目覚めさせていたなら、その晩彼女が寒風のなかで孤独に死ぬこともなかっただろう。教師が介入することで、いじめの問題も解決に至ったかもしれない。彼女の運命を知ってしまうと、こうして仮定することは無念をつのらせることにしかならない。

ドアノブを握っていた手を放し、彼女はうす暗い廊下で脱げたスリッパを探しはじめた。コンクリートの床は三十数年前に敷かれ、いままで補修されたことがないらしく、でこぼこだらけで、まためったに掃除されないせいで大量の泥汚れが溜まっている。

床に裸足で立つ感覚は馴染みのないものではなかった。連中もふだん、彼女が裸足で床に立ち、非難の言葉を受けるよう強制するのが常だった。わずかに違うのは、自室の床はいつも自分が掃除を担当し、もしかがんで床をなぞってもちり一つつかないほどになっていなければ間違いなく同室の相手の叱責を受けること。だから、裸足で床を踏んでも悪心を覚えることはない──すくなくとも、いまのような悪心は。

とはいえ、スリッパを履きなおしたあとも彼女は、トイレの手洗いのところへ行って左足をきれいに洗おうとはしなかった。死体が発見されたとき、彼女の足の裏は灰褐色の汚れに覆われていた。想像してみれば、彼女が左足を踏みだすたび、足を持ちあげたその瞬間、こびりついた汚れがスリッパを足の裏にぴったりと貼りつけて、まるでさきほど自分がどれだけ汚れきった場所に足を載せていたのかを言いきかせてくるかのようだったろう。きっと彼女も、できるだけ早くきれいに洗いたいと思っていたはずだ。しかし、そのうら寂しい雪の夜、彼女に選択の余地はなかった。この季節の水道水がどれだけ冷たいか(かろうじて凍りついていない程度だ)は重々承知していた。それに、学校のトイレにトイレットペーパーが設置されていないことも知っていて、洗ったあとにはなにを使って足の水滴を拭きとればいいのか。自分がまとっている、ただ一つ身体を覆うものだろうか。ささやかな潔癖さゆえに、そのワンピースの寝間着まで氷の粒に覆わせることはとうていできなかった。

耐えるしかない──彼女はそう考えたが、耐えつづけても夜明けを迎えることはなかった。

ことによっては命を落とすそのときにも、耐えつづけていればいずれ誤解は解け、暴力もいずれ終わるのだと考えていたせいで、彼女はいつまでもなんの助けも求めなかったのかもしれない。

その呼吸が止まるまで、あと二時間足らずしか残っていない。

続いて彼女は、三階でもすべてのドアノブを回してみて、近寄りがたい校長室にも挑んだが、結局収穫はなく終わった。ほんとうに皮肉なことに、鍵がかかっていない唯一の部屋ではぐっすりと眠っている人間がいるのだ。彼女のまえには最後に一つ、選択肢が残っていた──あまり望ましいとはいえないが、三階の廊下の突き当たりで引きかえした彼女は階段口のトイレへ歩いていく。

トイレの個室に閉じこめられたことは一度や二度では済まない。連中はそのための技術に精通していた──ドアにどう細工をすれば、内側から開かないようにできるのかを。そういったとき彼女は静かに待ち、ドアにもたれて外の物音へ慎重に耳を澄ませるしかなかった。彼女は向こうの足音を聞きわけることが得意で、そして連中も彼女の期待を裏切ることが得意だった。同室の相手がいつものように靴をつっかけて歩いてくる音を聞いても、解放されるとは限らない。向こうは隣の個室に入り、レバーで水を流し、そして向きなおって去っていくかもしれない。さらにひどい場合にはバケツに水が注がれる音を聞くことになり、そのときできるのは背中をドアへさらにきつく押しつけ、自分の身体にかかる水が可能な限り少ないことを祈ることだけだった。

だから、トイレの個室で一晩を乗りきることも、彼女にとってはそれほど耐えがたいことではなかったかもしれない。

しかしこの祝福されざる夜には、あらゆることが予想したように簡単には進まなかった。

三階の女子トイレに足を踏みいれたとき、最初に感じたのは学校のトイレ特有の鼻を刺すにおいではなく、顔に吹きつけてくる風だった。見れば、西の壁にある三枚の窓が開けはなたれ、雪片を巻きこんだ冷風が絶えず流れてきていて、窓枠と窓辺の床は雪の溶けた水でびしょ濡れになっていた。

窓を閉めないと──寒さに身震いし、そちらへ歩いていって、床に溜まった水を慎重に避け、どうにか二枚の窓を閉める。しかし、最後の手前に開いた窓は思うように閉まってくれない。なにがいけないのかわからなかったが、窓の各部は触れるのをためらうほどに汚れていたこともあって、しばらく格闘したあと彼女は諦めることになった。

窓からいちばん近い個室は、どう考えてもとても寒い──無意識のまま、入口に近い個室に入っていく。明かりを点けようとは思わず、ドアを閉めると、なかは物が存在しないかのような闇に包まれた。掛け金を掛け、ふだんしているようにドアへもたれる。ドアと左右の仕切りの下方は床から七、八センチの距離が空いていて、そこから冷風が耐えず入りこみ、彼女のなににも守られていない下腿とくるぶしを遠慮なく攻めてくる。とても放っておける寒さではなく、かがんでふくらはぎをさすればわずかばかり暖かくなってくれる──しかし頭を低く下げたせいで、鼻を突く塩酸のにおいは耐えがたいほどだった。

とうとう彼女は、ここを逃げだすことに決めた。

三階の廊下は、トイレよりはるかに暖かかった。

それからしばらくの時間を、彼女は廊下で過ごした。このときになると眠気が強まりだしていたが、汚れた床に横たわって寝ることなどできない──床に座って休むことすら避けたかった。そのうえ、屋内とはいえここには空間を暖める設備などなにもなく、せいぜい冷蔵庫のなかよりもわずかばかり暖かいだけでしかなかった。眠気をこらえ、しまいにはときおり意図して青あざになった腕を押さえ、足踏みしたが、あまり大きな物音を立てることもできない。

暖かさを得るため最低限度の動きを続けていなければならず、なので彼女はゆっくりと往復を始め、突き当たり(つまりいちばん北)の窓から階段口のところに近い窓まで歩き、そこで折りかえして、シジフォスの神話めいた実りのない、しかし意味のある機械的な運動を続けた。あるとき窓辺を通りがかると、雪が止んでいることに気づいた。しかし雪が降っていたとしても彼女にとってはなんの違いもない。足を止め、窓の外の光景に目をやると、地面には銀のめっきをしたようにうっすらと積もった雪が広がっている。数秒後彼女は向きなおって、足を踏みだした。

最終的になにが彼女を一階へ戻るよう突き動かしたのか、そしてあの真っ暗で異臭の漂う廊下を通りぬけるようなにが彼女を責めたてたのかは知りようがない。それはすべての謎を解決するためのかなめの一点かもしれないし、たんなる偶然のなせるわざか、ふとした気の迷いだったのかもしれず、すべては闇に包まれている。

唯一揺るぎないものは、彼女が屍をさらすことになった場所と、その場の状況だけだった。

次の日の早朝、用務員は事務棟の裏口の外、コンクリートを敷いた空間のうえで彼女の死体を発見した。

司法解剖を経て推定された死亡時刻は午前三時から三時半のあいだで、そのときすでに雪は止んでいた。コンクリートの周辺の雪には一つの足跡も残っていなかった。これが殺人事件だとすると、犯人は犯行のあとに裏口から事務棟に入り、廊下を通って現場を離れるしかない。

しかし、その可能性も否定されていた。

裏口のドアは内外両側に錠が取りつけられている。死体が発見されたとき、鉄製のドアの外にある錠は閉められた状態だった。それはまた、理屈でいえば犯行後の犯人が裏口から事務棟に入ったはずがないということでもあった。

死体が足跡のない雪と閂錠の掛かった鉄のドアに挟まれていたために、この事件は最終的に自殺として決着した。

しかしながら、自殺だとすると疑問点があまりに多いのも確かだった……

第一章 人間に臨むことは動物にも臨み

1

「先輩、そっちになにかありますか?」

階段を何段か先に上がっていた鄭逢時がこちらを向いて訊いた。

「なんにも」顧千千は向きなおり、真っ暗な廊下から視線を外して答えた。「ちょっと思いだしてただけ」

「まえに言ってた噂のことですか?」

「そう。例の子はそのあたりで襲われたんだよ」

「〝襲われた〟ってなんですか……殺人だって決まってもないのに」

「じゃあ警察の結論を信じてるの?」顧千千は顔を上げ、後輩であり部下である相手を見つめて訊く。「自殺かもしれないって? ルームメイトに部屋から追いだされた女の子が、わざわざナイフを用意して自殺したってこと?」

「たしかに変な話ですけど」

「しかも使われたナイフはルームメイトの持ちものだったんだよ。そのときはワンピースの寝間着を一枚着ていただけなのに、ナイフをどこに隠して持ちだすの? ポケットに入れる? そんなのすぐにばれるよ」

「じゃあ先輩は、ルームメイトが犯人だと思うんですか?」

顧千千は首を振った。

「それも筋が通らない。ナイフはその人のものだとみんな知ってるのに、どうして現場から持ちかえらなかった?」

「そうか。だとすると、だれかがそのルームメイトに罪を着せようとしたのかも」

「もしかするとね。でもそうだとしても、やっぱり説明のつかないことがたくさんあるよ。だって罪を着せるつもりだったなら、どうして凶器には……」

そう言いかけて、そのあとの言葉をむりやり腹の奥へ飲みこんだ。なにか新しい結論を思いついたというわけではない。階上からドアの開く音が聞こえて、自分たち二人がいるのは事務棟で、階段を半ば占領して大声で会話をしていることにはたと気づいたのだ。きっとだれかの迷惑になる。

そう考えながら階段を上がり、足音を抑えるように心がける。いまの不注意を埋めあわせようとでもいうように。

そこに鮮烈な対比を添える別の足音が、踊り場のさらに上から聞こえる。足どりは落ちついているが、音を抑えようという気配はまったくなかった。革靴がコンクリートの階段を踏む、高く澄んだ音。

その足音を、顧千千はこれ以上ないほどに知りつくしていた。

「ここでおしゃべりしてないで、生徒会室に来なさい」

そう言うと、相手は顔を見せることもなくすぐに立ちさっていく。しかし足音がしだいに弱まり、やがて消えたあとも、階上からドアを閉める音は聞こえなかった。

「馮露葵……」

顧千千はため息をつき、続けて階段を上がっていく。

馮露葵とは知りあってもう一年以上になり、ほぼ毎日顔を合わせているが、友人と言いきることはできなかった。

初めて馮露葵と顔を合わせたときのことを、顧千千ははっきりと記憶している。十一月初め、一代まえの生徒会長が職を受けついでまもないころ(中国では九月が年度初めとなる)で、馮露葵も何人もいる庶務の一人でしかなかった。そして彼女が受けもった初めての重大な仕事は、顧千千にまつわるものだった──「あの子に勉強を教えなさい」。

おそらくは、この困難極まりない仕事を務めあげたために、馮露葵は早々と生徒会長の後任に内定したのだろう。

顧千千は、スポーツの特長生(特定の技能に秀でた生徒に入試の優遇措置を与える制度 )としてこの学校に入ってきた。中学のとき、中長距離走の競技で頭角を現し、省クラスの大会のメダルをいくつも獲得していた。しかし高校に入ると、コーチは短距離に転向するよう勧め、長所である瞬発力を最大限に発揮できるのだと言った。なのに一カ月練習を続けても、思うような成績は得られない。それはかならず通る道筋なのだと言われはしたが、心のなかにはコーチの判断への疑いが強く残った。そして数々のプレッシャーと疑念、不満は、最悪の形で噴出することになった。

ある日の放課後の練習が終わったあと、同じように短距離を専門にしている上級生たちに成績を嘲笑された。顧千千は思わず言いかえした──そもそもコーチによって短距離に転向させられたから、こんなざまなのだと。そのとき上級生たちはなにも言わなかったが、あとになってこのことを告げ口した。つぎの日、コーチは陸上部の全員のまえで、そんなことを言ったのかと顧千千に尋ねた。言いのがれはできず、認めるしかなかった。コーチは、もしほんとうに自分の判断を信じないなら、いますぐにでも陸上部をやめなさい、と警告する。ほかのだれであってもただちに謝罪するだろう状況で、顧千千はこともなげに、わかりました、とだけ言って、それ以降すべての練習を欠席した。彼女を嘲笑し、コーチに告げ口した上級生たちもこの時点で事態の深刻さに気づき、次々とやってきて練習に戻るよう(命令口調で)懇願し、担任の教師も早いうちに謝るよう勧めてきた。しかし、コーチの判断が間違っていたと確信する彼女は、もはや自分の競技人生にもまったく希望を抱かなくなっていた。短距離の練習を続けてもまともな成績など得られるはずがなく、笑いものになるだけだと信じていたのだ。この先そんな屈辱を受けるのは嫌で、陸上競技に別れを告げることを望んでいた。

当時の顧千千が一つだけ考えに入れていなかったのが、スポーツ特長生という立場を失うのは、学校での居場所を失うに等しいということだった。

一週間後、彼女は望みどおりに陸上部から除籍となった。

生まれてはじめて大量の自由になる時間を手にしたことで、当時顧千千は生まれ変わりを迎えるのにも似た錯覚を起こしたが、ほどなくして、もっと耐えがたいさまざまな屈辱に対面しないといけないことを知った。これまで授業中に当ててくることのなかった教師が、頻繁に自分を立たせて問題に答えるように言い、そのせいで、答えられずに授業の終わりまで立ちつづけることになるのもしょっちゅうだった。あるとき、後ろに座っていた女子が抗議の声を上げた──「先生、顧千千を後ろに立たせられないんですか、邪魔になって黒板が見えないんです」。

クラス全体の足手まといとなり、同級生たちは毎日背後で彼女のことを話題にした──文字通り〝背後で〟、いつもわざと声を大きくし、まるで聞き漏らされてはいけないとでもいうようだった。

そのうち顧千千はふたたび逃げることを選んだ。絶えず仮病を使うようになり、保健室に身を隠して、布団を頭までかぶり、しだいに濁っていく空気を吸いながら、つかの間の静けさに浸った。そんな生活が二週間ほど続き、担任も彼女に退学を勧めることを考えはじめていた。

幸運なことに、保健室の彼女を引きとったのは退学通知を送られた両親ではなく、当時の生徒会長、桂姗姗で、最終的に彼女が学校に留まれるようにしたのは、手を貸すよう命じられた馮露葵だった。

──なんで私を助けてくれるの?

学校の近くに借りている馮露葵の部屋に初めて足を踏みいれたとき、顧千千はそう尋ねた。

──誤解しないでほしいけれど、あなたを助けようなんて気持ちはなくて、私は桂先輩に信用されたいだけだから。一つ質問するから、正直に答えて。スポーツに打ちこみはじめて、勉強しなくなったのはいつから?

──小学六年のときで、そのときは……

──そうか、わかった。その学年の勉強からやり直しましょう。

補習は半年余りかかり、毎週すくなくとも一回、だいたいは土曜日で、馮露葵の住んでいる部屋に行くことが多かった。そこは1DKの小ぶりな家で、ほとんどの時間顧千千は居間の食卓で自習し、区切りのいいところまで勉強が終わると馮露葵の部屋に入っていき、質問したり試験を受けたりした。部屋の内装はかなり簡素で、とても少女の自室とは思えない。それもかえって、彼女の印象には適っていた。髪を長く伸ばした馮露葵は、体育の授業のとき以外は束ねることなく、いつも自然に任せて下ろしている。顔立ちは美人のタイプだ。男子を思わせるところはとくにないのに、なぜか女子たちからかなり人気がある。王子さまめいた雰囲気でほかの女性を引きつけるでもなく、また庇護欲を誘うお姫さまというわけでもない。孤高にして神秘的な色をかすかにまとった馮露葵は、もし童話の登場人物になぞらえないといけないなら、ヒロインの願いを叶えるため手を貸す魔法使いのほうに近いかもしれない──顧千千も、彼女が魔法をかけ変身させたかぼちゃの馬車に乗ることで、〝学校生活〟という名の舞踏会に戻ってくることができたのだ。

一年生後半学期の期末試験で、顧千千の成績はクラスの平均並みに達し、補習もそれで終わりを告げた。

もし馮露葵が男子だったら、こんなに長期間の補習で、数百時間を二人きりで過ごして、私たちのあいだには恋の火花が散ったんだろうか──夏休みのある夜、暑さに眠れない顧千千はそんな浮わついたことを考えたこともあった。結論は当然、悲しく定まっている──馮露葵が男子だったとしても、きっといつまでたっても自分だけが一方的に想いを寄せて終わるだろう。現在も同様に、彼女のことはいちばんの友人だと内心思っているというのに、あちらは変わることなくそっけない態度で、事務的なやりとりが続いているだけだった。

──いったいいつになったら、あの子とほんとうの友達になれるんだろう。

その疑問を抱きながら、顧千千は生徒会室に入っていく。

馮露葵は入口の真向かい、細長い机の向こうに座っている。生徒会室には暖房があるので、ダブルボタンの黒いコートは脱いで、身軽な制服だけの姿になっている。この高校での女子の正式な服装だ。秋から冬には、寒がりの女子はジャージの長ズボンに穿きかえることが多い。それでも、外見に気を配る馮露葵がそうすることはなかった。胸の前を斜めに交差させた紺のジャンパースカートに、白い長袖のブラウスを合わせ、(顧千千の視界からは見えないが)膝下までのスカートとともに、白いニーソックスと、黒い革のブーツを履いている。

顧千千が着ているのは袖口がほつれたピンクのダウンジャケットで、白い細かな羽毛が裂け目からこぼれている。ダウンの下は、学校指定の緑の運動着の上下だ。ズボンの裾はよれて、黄褐色のハイキングシューズを半ば覆っている。靴の先がうっすら汚れていた。

部屋には一年生の生徒会庶務、薛采君もいて、馮露葵の左に座っていた。

もう一人、女子が背中を見せ、馮露葵の向かいに座っている。それがだれか、後ろ姿と髪の色で顧千千はすぐに気づいた。

「呉莞、なんでここにいるの?」

こちらに背を向けた少女が答えるよりもまえに、馮露葵が口を開いた。

「あなたのことを陳情に来たの」

「私を?」

それを聞いた呉莞がとうとうこらえきれずに立ちあがり、こちらを向いた。

「そうです、顧千千先輩、先輩と子分の鄭逢時が、向こうの話だけ聞いてあたしを退寮させたんですよ。生徒会長に会ってもらって、そのことを話すことにしたんです」

二年生になってから顧千千は学校の寮で暮らしはじめ、自然ななりゆきで寮委員に任命された。生徒会所属の寮生にのみ任せられる職だ。

いま連れてきた一年生の生徒会庶務、鄭逢時も寮生だ。生徒会に入ってこのかた、彼はずっと顧千千の補佐役を務めてきたが、そのことに不満たらたらだった──次の生徒会長になるのを目標に入ってきたのに、いま生徒会で寮に住んでるのは僕だけで、そのうちきっと顧千千先輩の仕事を引きつぐことになりますよね。

先週、一年生の呉莞の退寮処分を決めたのも彼と顧千千の二人だ。その処分は学校側の承認を受けて今週から有効となり、彼女は校外からの登下校を強いられることになった。

罪名は〝いじめ、同室の生徒への脅迫〟だ。五年前の事件があって以来、学校はいじめに対しては厳格な態度で臨んでいた。退寮処分で済んだのは、寛大な処置だったと言うべきだろう。

呉莞本人はそう思っていないにしても。

「まだなにか弁解があるなら、ここで話せば」

「先輩に話すことなんてなにもないです。話さないといけないことはもう全部話したのに、ぜんぜん信じてくれなかったんだから。話は生徒会長にしてあります。もう帰らないと。先輩のおかげで、満員のバスに二時間乗らないと家に帰れないから」椅子を机の下に入れ、また馮露葵のほうを向く。「またじっくり考えてみてくれませんか。ほかの処分だったらいいんです、うちはほんとうに遠くて、外に家を借りるほど余裕もないし、間違ったことをしたのはよく理解しましたから……」

「しっかり検討しておく」

「じゃあ、帰ります」

そう言うと彼女は部屋を出ていき、顧千千には目を向けもしなかった。

鄭逢時が気を利かせてドアを閉める。

「あの子の処分を撤回しようと思ってるの?」

「ぜんぜん。私はただ」馮露葵は茶碗を手に取り、水を一口すすって続けた。「私が想像していたよりも礼儀正しかったなと思っているだけ。あなたから話を聞いたとき不良だって言うから、机に足を載せてくるのかと思ってた」

「演技がちょっと上手いだけだよ。ルームメイトの話だと、一時はとても打ちとけてたって。でも時間が経つにつれて、本性が露わになってきた」

「だから、そもそもまったく性格の違う二人が無理に一つの部屋に住まわされて、朝も夜も顔を合わせること自体が変なの」

「昔は四人が一部屋に住んでて、そのうち学校の近くに住宅がたくさん建って寮生がだんだん減ったから、二人一部屋になったんだって。あと先輩たちの話だと、例の有名な生徒会長は寮の建物を増築して、寮生が一人ずつ自分の部屋を持てるようにしようと提案したらしくて。でもそのころ学校にはそんな大工事をする予算はなくなってたから、その提案は結局取りやめにさせられたらしいよ」

「例の生徒会長ね……」

感情を顔に出すことがめったにない馮露葵だが、これを聞いて苦笑いを浮かべる。

いま顧千千が話に出したのは、開校以来もっとも伝説的な存在感を持つある生徒会長のことで、その名前こそ口伝えを経て何種類にも変化して伝わってしまっているが、彼女を取り巻く物語はおおよそありのままに語りつがれている。後輩たちはあだ名すら考える必要がなく、一言〝例の生徒会長〟とだけ言えば、だれでもたちまち反応が返ってくる。しかし彼女については、ひとつのあだ名がまぎれもなく轟いていた──ルネサンス生徒会長と。

それは明らかに彼女を、レオ十世を代表とする〝ルネサンス教皇〟になぞらえたものだった。メディチ家出身のその教皇は、ミケランジェロやラファエロを支援したにとどまらず、教皇庁の貯えのすべてを使い尽くしたのだ。

例の生徒会長も同様だった。教室棟の東にあるガラスの温室はその掛け声で建設されたもので、図書室の蔵書も彼女が設立したリクエスト制度によって十倍に拡充された。さらに彼女の提案で、毎年の創立記念日になると芸術祭を開催し、上海のオーケストラを呼んで屋外で演奏会を開き、廊下には現代の有名画家の作品を展示し、また市内で最大の劇場を借りきって、演劇部と合唱団が市民のまえで普段の練習の成果を発表できるようにした。ほかにも食堂の料理を改善し、寮を改修し、教室の視聴覚設備を更新した──それらの対価といえば、将来十年分の学校予算を半年の間に食いつぶしたことにすぎない。とうとう学校側はその無謀な夢の数々を許容していられなくなり、彼女からの提案を一律に却下しはじめ、最終的には教員全体を集めた会議で、生徒会長の任期内に彼女が自分の作った赤字を補填できなかった場合、生徒会から学校への発議の提出を永久に認めず、今後はこの国の学生組織の大多数とおなじように形式上の存在に成り下がることになる、と決めた。幸い、十月の退任までに彼女は校友からの募金を集め、どうにか大量の金額を工面していた。しかし彼女は伝説になると同時に、学校ににらまれたために大学への推薦の資格を失っていた。その後五、六代の生徒会長たちは教訓を学びとり、もはや大胆な賭けに出る勇気は失っていた。

「その人の話はしないほうがいいかな。私も残念だとは思うけれど。もし寮が一人部屋になっていたら、私は寮に入っていたかもしれないから」

「馮先輩、どうして寮に入らなかったんですか?」鄭逢時が口を挟む。「外に家を借りて一人で住むの、かなりお金がかかるでしょう? 食事とかだって不便なはずだし。呉莞はいろいろ手を尽くしてでも寮に戻ろうとしてるのに、先輩はどうしてはなからその可能性を諦めたんですか?」

「いま申請しても間にあうよ」顧千千は急いでつけくわえる。「私も住みはじめたばっかりで、いまはまだ──」

彼女が〝ルームメイト〟の一言を口にするよりもまえに、馮露葵が言葉をさえぎった。

「ほかの人がいると眠れないの」

これは当然ほんとうの話だが、半分ほどしかほんとうとは言えない。正確には、だれにもわずらわされないときであっても馮露葵はなかなか寝つくことができなかった。孤高にして冷然とした印象を周囲に与えているのは、だいたいが睡眠不足のせいでしかない。ひどい不眠は、ほかにもさまざまな誤解を招いていた。薛采君は生徒会に入って以来、馮露葵の補佐役という位置にいる。彼女ははじめ、生徒会長のために紅茶やコーヒーを入れていたが、相手が一口だろうと飲んでいる場面を見ることは皆無だった。そのことで彼女はひどく悩み、自分が嫌われているのだと思いこんで、同時に生徒会に入った鄭逢時に相談を持ちかけていた(これをきっかけに、二人が恋人になったことはまた別の話だ)。その後、鄭逢時が顧千千を通して馮露葵の不眠のことを聞き、ようやく誤解が解けたのだった。

「あなたたちは呉莞の件を話しに来たの?」

話の種になるのを好まない馮露葵は強引にここまでの話題を終わらせた。

「顧先輩は、会長に会いたかっただけですよ」

「そうなの?」馮露葵に、眼をまっすぐに見つめて訊かれる。顧千千はうろたえて視線を逸らし、しばらくさまよわせたあと、最後には壁にかかった赤地に金文字の旗に落ちつかせた。

「いや、私はほんとうに話す用事があったの。鄭逢時は彼女に会うためだけにわざわざ付いてきたんだけど」

馮露葵は本人のいないところで薛采君のことを話題にし、まるで成層圏の空気のように存在感が薄いのだと顧千千に話していた。それを聞きながら顧千千は、馮露葵は口数が多いほうではないけど、一言も発さなくてもその場の人たちに存在を気づかせられる、と内心考えていた。自分はというといろいろな場で、発言しつづけることでようやくうっすらと他人からの注目を得ている。

薛采君の場合はなお悪く、一言も発さなければまったく存在感はなく、そのうえだれにもまして言葉を惜しむのだ。

「采君、こっちでは頼みたい仕事はないから。彼氏とデートしてきなさい」

そうからかわれて、薛采君は顔を赤らめ、うつむいて、そっと恋人へ視線を向けたが、鄭逢時がまだ悠然と顧千千の横に立っていてこちらへ足を踏みだそうというつもりがないのを見て、内心いくらかいらだちを覚えた──私みたいな目立たない女子は、凛々しくてかっこいい顧先輩とは勝負にもならないし、この人は毎日顧先輩と仕事をしてて、そのうち私から離れていくんだ──と思う間に、今度は自分の心の狭さがひどく恥ずかしく思えて、顔はさらに紅潮し、おもわず首を振って、ショートヘアの毛先が何度も肩元を撫でた。

それを見ていた顧千千は深く息を吸いこむ。薛采君が自分に嫉妬を感じていることはとうに気づいていた。しかし客観的に言って、自分よりも年下で、ほとんど背は変わらないのに自分よりひょろりとした鄭逢時にはまったく興味を持っていなかった。もし中国の高校にもバレンタインデーにチョコを贈る習慣があったら、自分が女子たちから受けとる本命チョコはきっと鄭逢時の受けとる数より多いだろうと確信していた。

「それで、なんの件を私と話したいの?」

「生徒会が手を付けるべき仕事なのか、私にもわからないんだけど。でも私の仕事は寮生の悩みを解決することなんだから、このこともやっぱり深堀りしたほうがいいんだよね」

「とりあえずは話を聞かせて」

「呉莞のことともちょっと関わりがあるんだけど。五年前、寮に住んでた女子の一人がルームメイトと、もう二人の寮生にいじめられて、最終的に校内で自殺したんだ──すくなくとも警察は自殺だと認定した。死体が見つかったとき、その人が着てたのは空色の寝間着だけだったの。最近呉莞にいじめられてたあの女の子も、青いワンピースの寝間着を着てるんだよ。ちょっとまえに何度か、あの子は呉莞に部屋から閉めだされて、一人で廊下を歩きまわっていて。それを、別の寮生が見て、五年前に自殺した女子のことを思いだしたというわけ。その女子の言い伝えはもともと、上の学年の寮生が新入りに話すお決まりの話なんだけど、そこに新しい目撃情報が加わったせいで、一気にいろいろな噂が飛びだしてきて。だいたいは、その女子の魂が寮の建物に封じられていて、胸に抱いた怨念を後輩にぶつけようとしてるって──要はばかばかしい話でしかないんだ。でも、その噂話のことを調べたおかげで、私たちは呉莞がルームメイトをいじめてたことに気づいたの」

「いまでは、噂はもう落ちついたんでしょう。みんなが見たのは幽霊ではなくて呉莞のルームメイトだと教えてあげたら、この件は一件落着になるんじゃない」

「たしかに、噂はひとまずなくなって、呉莞も寮を追いだされた。だけど、ほんとうにこれで充分なのかな?」

「ほかになにが必要だと思うの?」

「調査を続けてもいいのかも……」

「なにを調べるの?」

「五年前の事件を」顧千千はそう言うと、机の下の椅子を手前に引き、腰を下ろした。「なんだか落ちついていられないんだよ、寮生がよくわからない死に方をして、事件の周りにたくさんの謎が残ってるのに、寮委員の自分がなんにもできないなんて」

「あなたの任期に起きたことじゃないし、それに警察官でもないのに」

「それはたしかにそうだけど、スポーツをやってた人間はちょっとだけ負けず嫌いなの。それに、ひとつ残らずはっきりさせておかなかったら、これからもあれこれ噂が流れるんじゃない?」

「はっきりさせてもなにも変わらないで、例の女子は同じようにいろいろな言い伝えの種になるでしょうね。みんなはたんに寮生活がつまらないせいで、自分で自分を怖がらせるための怪談を作って、つまりはちょっとした刺激を求めたいだけなんだから。しかもそこに、こうやって手近な材料があったということ」

「わかった。この件はこれで終わりにする。生徒会の仕事とは一つも関係ないんだしね」

「そう、ほんとうに一つも関係ない」

「だったら、もし私が生徒会の一員としてじゃなく──」顧千千は、〝友達〟というあまりに重たくて輝かしい単語を口にすることはできなかった。「──顧千千として話がしたいと言ったら、馮露葵、私に協力してくれる?」

頼みを聞いた馮露葵はしばらく黙りこんだ。さまざまな利害を考量しているようでもあり、言葉を選んでいるかのようでもあったが、口にした結論はすこぶる単純明快だった。

「当時のことを話してみて、とても面白そうだから」

※※※※※

続きは書籍版でご覧ください。