私の母が若かったころ、毎朝、出勤途中の母のうしろをついて歩きながらマスターベーションする男がいた。【英米ベストセラー1位『三人の女たちの抗えない欲望』プロローグ】

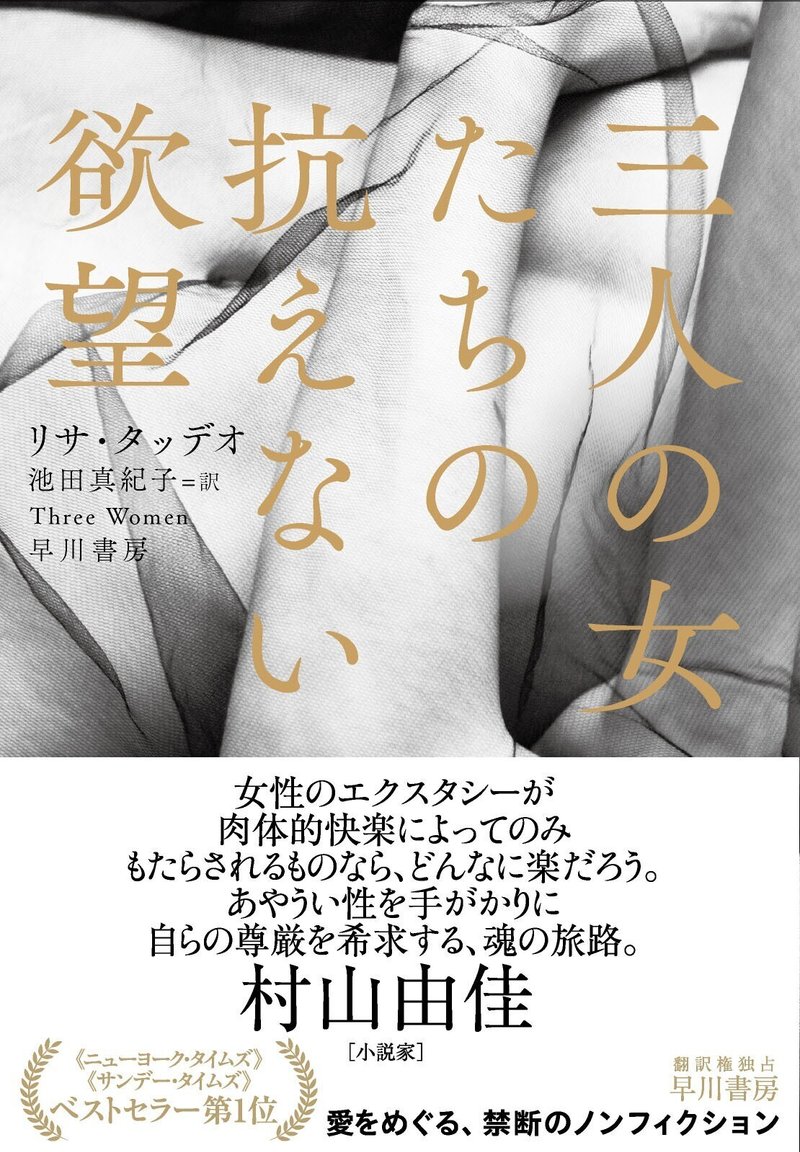

米《ニューヨーク・タイムズ》、英《サンデー・タイムズ》ベストセラー第1位! ブリティッシュ・ブック・アワード受賞! 話題沸騰の傑作ノンフィクション。

2人の子を持つ主婦で、夫との冷め切った関係に悩む「リナ」は、SNSを通じて再会した初恋の相手とダブル不倫に陥る。女子学生「マギー」は、高校時代に恋愛関係にあった教師を、未成年者性的虐待で告発する。裕福なレストラン・オーナーの「スローン」は、夫に従い、夫婦以外の第三者を招いた乱交生活を続けていたが、ある男性との出会いをきっかけに、その生活は一変する――。

実在する3人のアメリカ人女性を8年越しで徹底取材し、これまで語られてこなかった女性たちの欲望や苦悩、社会との軋轢を描いた『三人の女たちの抗えない欲望』(リサ・タッデオ著、池田真紀子訳)。この記事では本書の「プロローグ」を全文公開します。

『三人の女たちの抗えない欲望』(池田真紀子訳)

プロローグ

私の母が若かったころ、毎朝、出勤途中の母のうしろをついて歩きながらマスターベーションする男がいた。

母は小学五年生相当の教育しか受けておらず、嫁入り道具はさほど高級ではない麻のふきんだけだったが、とても美しい人だった。母を描写しようとすると、いまも「美しい」という言葉が最初に頭に浮かぶ。チロル地方で作られているチョコレートのような色をした髪を、いつも同じスタイルにしていた――短めに切った巻毛をふわりと膨らませていた。母の実家の人たちの肌はオリーブ色をしていたが、母は安手のゴールドの輝きを思わせる淡い薔薇色の肌をしていた。瞳は、皮肉っぽく、誘うようで、茶色だった。

そのころ母は、イタリア北部ボローニャの中心街にある小さな青果店で売り子をしていた。店はサン・フェリーチェ通りに面していた。ファッション地区を貫いて伸びる大通りで、周辺にはたくさんの靴店や貴金属店、香水店店、たばこ店、仕事をしていない女性のためのブティックが並んでいた。母はそういったブティックの前を通って出勤した。ウィンドウをのぞきこみ、高級レザーのブーツやきらめきを放つネックレスをながめた。

しかし、住んでいたアパートからファッション地区に入るまでの道筋には、車の通らない細い通りや小さな路地があった。そこに並んでいるのは錠前店やヤギ肉店、小便の強烈なにおいや石にたまった雨水の腐臭が漂う無人の柱廊玄関(ボルチコ)だった。男が母につきまとったのは、この通りや路地だった。

初めて母を見たのはどこだったのだろう。青果店ではないか。収穫したての農産物の海に浮かんだ美しい女。丸々としたイチジク、トチの実の小山、陽射しをたっぷり浴びた桃、白さがまばゆいフェンネルの実、緑色のカリフラワー、土で汚れたままの枝つきトマト、濃い紫色のなすのピラミッド、

小ぶりだが甘そうなイチゴ、艶やかなチェリー、ワイン色に輝くぶどう、柿。いろいろな種類の穀類やパン、タラッリやフリセッリ(いずれもイタリア南部発祥の伝統的な固焼きパン)、バゲット。銅製の鍋も売り物として並んでいた。製菓用のチョコレートもあった。

男は六〇代で、鼻が大きく、頭は禿げていて、落ちくぼんだ頬に散る無精髭は白こしょうをまぶしたようだった。杖を手に日課の散歩をするほかの老人と同様に、ハンチング帽をかぶっていた。

どこかの時点で、仕事帰りの母を尾行したのだろう。五月のある晴れた朝、母がアパートの重厚な扉を押し開け、屋内の暗がりから陽光あふれる通りに出ると――イタリアでは、どのアパートでも、ロビーや内廊下の照明は光熱費を節約するために暗めに設定され、日中はタイマーで切れるようにな

っており、しかも外の陽光は分厚く冷たい石の壁で遮断されている――見知らぬ老人が待っていた。

男は微笑み、母も笑みを返した。それから安っぽいハンドバッグを提げ、ふくらはぎ丈のスカートを穿いた母は、職場に向かう道を歩き出した。その脚は、のちに年老いてからも、おそろしいほど女の色気を感じさせた。その男の頭のなかで起きていたことが、母の脚を見てそのあとをついていきたくなった気持ちが、私にも想像できる。何世紀ものあいだ男の視線にさらされて生きてきた結果、異性愛者の女の多くは、男の目を通してほかの女性を観察できる。

母は男の存在を背後に感じながら何ブロックも歩いた。オリーブを売る店、ポルトワインやシェリーを売る店の前を通り過ぎた。男はただ尾行しただけではなかった。角を曲がる前に母が振り返ると、独特の動きがちらりと視界をかすめた。夜明けから間もないその時間帯、 石畳の通りにほかの人影はなく、振り向いた母の目は、男の手が細く長く勃起したペニスを握り、せわしない上下運動を繰り返しているのをとらえた。母を見つめる男の視線は、下半身で起きている事態を制御している脳と、視覚を制御している脳とは別々なのではないかと思えるほど落ち着き払っていた。

母は怯えた。しかし何年もたってから振り返ったときには、その最初の朝に感じた恐怖は遠ざかり、冷笑に変わっていた。その後の数ヵ月、男は週に何度か朝一番に母のアパート前に現れた。やがては青果店からの帰り道もつきまとうようになった。二人の関係の最盛期、男は一日に二度、母の背後で絶頂に悶えたことになる。

母はすでに故人となり、なぜ来る日も来る日も黙ってやらせておいたのか、母本人の口から聞くことはもうできない。そこで私は兄に尋ねてみた。母はなぜ何もしなかったのか、そのことを誰にも相談しなかったのか。

一九六〇年代のイタリアでの話だ。警察に相談しても、こう言って帰されていただろう――マ・ラッシャロ・ペルデーレ、エ・ウン・ポヴェーロ・ヴェッキオ。エ・ウナ・メラヴィーリャ・ケ・ア・イル・カッツォ・ドゥーロ・ア・スア・エタ。

――放っておきなさい、哀れな年寄りなのだから。あの年齢(とし)で勃つだけ奇跡だ。

母は自分の体を、顔を、職場との行き帰りに歩く自分の姿をネタに自慰をするその男を放っておいた。母はそういったことをうれしがるタイプの女ではなかった。といっても、絶対に違ったとは言いきれない。母は自分が何を望んでいるかを決して口にしなかった。何に性的な興奮を覚え、何に萎えたか。母は欲望らしい欲望を抱いたことがないのではと思えることもあった。母のセクシュアリティとは森のなかの小道のようなもの、背の高い草がブーツに踏みつけられてできただけの何の印もない小道のようなものだった。そしてそのブーツは、私の父のものだった。

父はいわゆる女好きだった。当時は愛嬌のうちと思われていた種類の女好きだ。気に入っている看護師を「お嬢さん」、気に入らない看護師を「きみ」と呼び分けるような医者だった。それでも誰より深く母のことを愛していた。父が母に性的に惹かれていることは子供の目にも明らかで、いま思い出しても私は落ち着かない気持ちになる。

父がどのような欲望を抱いていたのかを考えてみる機会はこれまで一度もなかったものの、私はその欲望にひそむ力、あらゆる男性の欲望にひそむ力の何かに心を奪われてきた。男性は単に望むだけではない。そうせずにいられなくなる。仕事の行き帰りに母に毎日つきまとった男は、つきまとわずにいられなかった。アメリカ大統領は、自らの名誉を失う危険を承知でフェラチオを求める。男性は、一生かかって築き上げたものを一瞬で失うリスクを冒すことがある。権力を握った男のエゴは巨大で、自分は何をしても見つからないと信じこんでいるのだと言う人もいるが、その説に私は完全には賛同できない。それよりも、欲望はきわめて激しいものであり、その瞬間、家族や家、キャリアといったほかのあらゆるものは溶解して、精液よりも冷たく薄い液体に――何の意味もないものに――なってしまうのではないかと思う。

人間の欲望をテーマにしたこの本の執筆を始めたとき、自分はきっと男性の物語に魅力を感じるだろうと思っていた。男性の渇望。自分の前にひざまずいた若い女のために一つの帝国を転覆させてしまいかねない男たち。そこでまず男性に取材を始めた。ロサンゼルスの哲学者、ニュージャージー州の学校教師、ワシントンDCの政治家。思ったとおり、彼らの物語に惹きつけられた。行きつけの中華料理店のメニューのなかの同じ前菜にいつも目を吸い寄せられ、結局また注文してしまうように。

哲学者が語った話は、容姿に恵まれた男性の物語として始まる。彼ほど容姿に恵まれていない妻からセックスを拒まれ、衰える一方の情熱と愛にしがみつこうとして悶える物語はやがて、腰痛治療のマッサージを施してくれるタトゥーを入れた女性マッサージ師に欲望を感じる男の物語に変わっていく。彼女は僕と駆け落ちしてビッグ・サーに行きたいと言ってるんだ――あるよく晴れた早朝、彼からそんなメッセージが届いた。次の取材のとき、コーヒー・ショップで向かい合わせに座った私に、彼はそのマッサージ師の腰のくびれを事細かに描写して聞かせた。その口調からは、結婚生活で失われたものを埋め合わせるほどの情熱は感じられなかった。どちらかといえば空々しかった。

男性たちの物語はしだいに溶けて混じり合い始めた。いくつかの例では、求愛期間が長すぎた。求愛というよりただの毛づくろいに近い例もあった。しかし大方の場合、物語は、尻すぼみなリズムを刻むオーガズムの脈動で終わった。男性の物語が、オーガズムの一斉射撃が終わると同時に推進力を失うのに対して、女性の物語はそこから始まることに私は気づいた。同じできごとを経験した場合でも、女性の物語は複雑で、美しくて、激しかった。私の目には、同じエピソードの女性側の側面こそ、アメリカにおける欲望の全体像を赤裸々に語っているように映った。

もちろん、女性の欲望にも男性のそれに負けない馬力を持つものがある。欲望の推進力が強大なとき――舵取りが可能な結末を探し求めているとき、私の関心はしぼんだ。しかし、舵を取るのが不可能な種類の欲望の物語であるとき、欲望の対象が物語を動かしているとき、その物語にはとびきりの美しさ、とびきりの苦悩が見つかる。それは自転車のペダルを逆向きに漕ぐのに似ている。つらいばかりで無意味で、しかもいつかまったくの別世界へと突入することになる。

そういった物語を探して、私は北アメリカ大陸を車で六往復した。どの街に立ち寄るかはなりゆきに任せた。たとえば、ノースダコタ州メドーラのような街で気まぐれに車を停めた。トーストとコーヒーを注文し、地元紙に目を通した。マギーを見つけたときもそうだった。年下の女性たちからも「ヤリマン」「デブ」と悪口を言われていた若い女性。彼女は通っていた高校の既婚の男性教師と関係を持ったとされている。マギーの件で私の関心を何より強く惹きつけたのは、挿入の事実がなかったという点だった。マギーの話では、男性教師はマギーにオーラルセックスはしたが、自分のジーンズのジッパーは下ろさせなかったという。その一方で、マギーの愛読書『トワイライト』に、マニラ紙色のポストイットを何枚も貼りつけた。そして悲運の恋人たちが育む強い絆を描写する段落の隣に、自分とマギーの関係との類似点を書きこんだ。マギーが感激したのは――マギーを有頂天にさせたのは、メモの枚数であり、その内容の克明さだった。憧れの先生がその本を最初から最後まで読むとは思ってもみなかったし、まるで大学の授業を先取りした特別授業のレポートを採点するように、わざわざ時間をかけて洞察に満ちたコメントを書きこんでくれるなんて信じられなかった。マギーによれば、男性教師は、彼の香りをマギーが気に入っていることを知っていて、ページのあいだに愛用のコロンをスプレーすることまでした。そのようなメモのやり取り、そのような交流を経て、二人の関係はあるとき唐突に終わりを迎えた。そのあとにぽっかりと空いた穴の大きさ、深さは想像に難くない。

私がマギーの物語に出会ったのは、事態が悪化の一途をたどっていたころだった。マギーに会ってみて、この女性はセクシュアリティを、実際に経験した性的なできごとを、残酷なやり方で否定されたのだと感じた。この本では、マギーの視点から彼女の物語を綴っている。一方でちょうど同じころ、同じ物語の別バージョンが法廷で陪審の前に提示され、まったく別の解釈をされることになった。マギーの物語は、過去にうんざりするほど繰り返されてきた疑問を読者にいま一度提示する――女性の物語はどんなとき、どんな理由で、誰によって真実とみなされるのか。あるいは、どんなとき、どんな理由で、誰によって否定されるのか。

歴史を通じて、男は独特の作法で女を悲しませてきた。女を愛し、あるいは愛に似た感情を抱くが、やがて飽き、数週間、数ヵ月かけて音もなく退却していって自分の巣に帰り、尻尾をそっと引き入れ、濡れた毛皮を乾かして、それきり二度と連絡してこない。そのあいだも女は待ち続ける。男を愛していればいるほど、そして選択肢が少なければ少ないほど、女は長いあいだ待ち、いつか男が壊れた携帯電話を握り締め、痣だらけの顔をして戻ってきて、こう言ってくれるのを期待する。悪かった、ずっと生き埋めにされていたんだよ、そのあいだずっときみのことだけを考えていた、僕に捨てられたと勘違いしているんじゃないかと心配だったが、きみの電話番号をなくしただけのことだ、僕を生き埋めにした男たちに奪われただけだよ、そのあと三年も電話帳とにらめっこして、ようやくきみを見つけたんだ。僕は消えたわけじゃない、あのころの気持ちをなくしたわけじゃないんだ。残酷で非道でありえない話と思っただろうね、そのとおりだ。結婚してくれないか。

母は、毎日、自分をネタに自慰をする男がいると知りながら放っておいた。私は、自分はその女の娘なのだと考え、これまで自分がされてきたことを一つひとつ思い返す。母の経験ほど極端なものではないだろうが、広い視野に立ってみれば五十歩百歩の行為。そこから今度は、私はこれまで男性にどれほどのものを期待してきたかと考える。そのどこまでが私自身に向けた期待だったのか。それをいったら、どこまでがほかの女性たちに向けた期待だったのか。そのどこまでが、自分では恋人に期待しているつもりでいたけれど、実際には母に期待して与えられなかったものだったのか。そんな風に考えるのは、私が聞いた物語の多くで、女性により大きな影響を及ぼすのは男性ではなく周囲の女性だったからだ。私たち女は、ほかの女性の言動によって自分をだらしない女だ、娼婦のようだ、不潔だ、愛されていない、美しくないと思ってしまうことがある。それがやがて恐怖に変わる。私たちは男性に怯え、あるいはほかの女性に怯え、ときには自分を怯えさせるものを気にするあまり、一人きりになるまでオーガズムを先延ばしにすることさえある。女はほしくもないものをほしがっているふりをする。本心からほしいものが手に入らなかった屈辱を誰にも知られたくないからだ。

母が男性に怯えたことはなかった。母が怯えたのは貧しさだ。母から聞いた話はもう一つある。どんな状況で母がその話を始めたのだったか忘れてしまったが、わざわざ私を座らせてから切り出したようなことではなかったのは確かだ。クラッカーとロゼワインを並べたテーブル越しに聞かされた話ではない。それよりも、キッチンテーブルでマールボロたばこを吸いながらだったと思う。窓は開いていなかった。充満した煙が沁みるからだろう、飼い犬が私たちの膝のあたりでまばたきを繰り返していた。きっと母はウィンデックスをスプレーしながらガラスのテーブルを掃除していたのだろう。

それは、母が私の父と知り合う少し前まで交際していた非情な男性の話だった。母が使う言葉のなかには、私の注意を惹きつけ、怯えさせるものがたくさんあった。「非情」もその一つだった。

母が育った家庭はとても貧しかった。鍋を置いてそこにおしっこをし、そのおしっこをそばかすに指で塗っていた。それでそばかすが薄くなるといわれていたらしい。一部屋に母とほかの姉妹二人と両親が寝ていた。雨漏りのする部屋で、眠っているとしずくが顔に落ちてきた。母は結核を患い、療養所で二年近く過ごした。家族の誰も見舞いに来なかった。療養所までの交通費がなかったからだ。父親はワイン醸造用のぶどう園で働いていて、アルコール依存症だった。弟がいたが、一歳の誕生日を迎える前に死んだ。

やがて母は退院して街に戻ったが、その少し前、二月の初めに母の母親が病に倒れた。胃癌だった。近くの病院に入院したものの、退院できる見込みはなかった。ある晩、吹雪が街を襲った。石畳の路面を雨氷が叩いた。母親が危篤でおそらく朝までもたないという知らせを受けたとき、母は問題の非情な男と一緒にいた。非情な男は吹雪をおして母を車で病院に送って行こうとしたが、その道中で二人は激しい喧嘩をした。母は詳しく語らなかったが、雪が降りしきる真っ暗な街の石畳の路肩に置き去りにされたという。そして車のテールライトが遠ざかって消えるのを見送った。凍りついた道を通りかかるほかの車はなかった。母親の臨終には立ち会えなかった。

今日(こんにち)に至ってもなお、母の話のなかで「非情」がどのような意味を持つのか私にはわからない。交際相手の男性が母に暴力を振るったのか、性的な暴行を加えたのか、それもわからない。母の世界での「非情」とは、性的な脅威を含む概念ではないかと私は当時から思っている。私のもっとも暗い想像図には、母の母親が死にかけていた夜、その男が母をものにしようとしている姿が描かれている。男は、母の弱みにつけこもうとしている。けれども、母の記憶により深く刻まれたのは、男の非情さではなく、貧しさがもたらす恐怖だった。病院に駆けつけたくてもタクシーを呼べなかったことだった。無力だったこと、お金がなかったことだった。

私の父が死んで一年ほどたち、ようやく泣かずにまる一日過ごせるようになったころ、母からインターネットの使い方を教えてと頼まれた。そのときまで母はパソコンに触ったこともなかった。文章を一つ打つのに数分もかかって、じれったかった。

何がしたいのか言ってよ――画面の前に一日座り続けたあと、私は促した。二人ともうんざりしていた。

言えない、と母は答えた。これは他人にやらせられないことなの。

どんなことよ、と私は訊いた。母のものはもうすべて見ていた。請求書も、手紙の類も。万が一、突然死んだときのために私に宛てて手書きでしたためた手紙だって見ていた。

ある男性のことを調べたいの。母はつぶやくようにそう言った。あなたのお父さんと出会う前に知っていた男性のこと。

私は衝撃を受けた。怒りさえ感じた。母にはいつまでも亡父の妻でいてほしかった。両親に夫婦のままでいてもらいたかった。たとえ死んだあとでも。たとえ母の幸福を犠牲にしてでも。母の欲望についてなど、私は知りたくなかった。

その第三の男、大手貴金属販売チェーンの経営者だったという男性は、母への想いをあきらめきれず、私の父母の結婚式が行なわれているさなかに教会に押しかけた。もうずいぶん前のことだが、私は母からルビーとダイヤモンドのネックレスを譲り受けた。母はそのネックレスがどれほどの宝物であるかを隠すためにあえて手放そうとしているように見えた。私は、だったらパソコンの使い方くらい自分で覚えなさいよと母を突き放した。結局、母はパソコンを使いこなす前に病に臥した。

母のセクシュアリティについて、私は考える。母がときおりそれを利用したことについても。ささやかなことだ――たとえば母は家を出る前に、人が来て玄関を開ける前に、化粧をした。私の目にそれは、強みと映ることもあれば弱さと映ることもあったが、その鼓動する心臓が見えたことはなかった。私はどれほど間違っていたことか。

それでも、男が自分のあとをついて歩きながら自慰をしていると知りながら、よくもあれだけ長いあいだ放置できたものだと思う。夜、母は泣いただろうか。その孤独な老人のために涙を流したことさえあったかもしれない。ひどく無防備な瞬間にその人が何者であるか、それを知っているのは欲望の微妙なグラデーションだ。私は女性の欲望の熱と苦悩を記録するための旅に出た。それは男性や周囲の女性が誰かを糾弾する前に、その誰かをより深く理解する手がかりになるだろう。なぜなら、それこそが永遠に続く日常のありふれた瞬間であり、自分が何者であったかを語るものだから。隣人には、あるいは私たちの母親には、自分と通じるところなど何一つないと思いこんでいたあいだ、彼女らが何者であったかを伝えるものだから。これは三人の女性の物語だ。