【冒頭40頁を一挙公開】一気読み必至の人間ドラマ!『mRNAワクチンの衝撃』

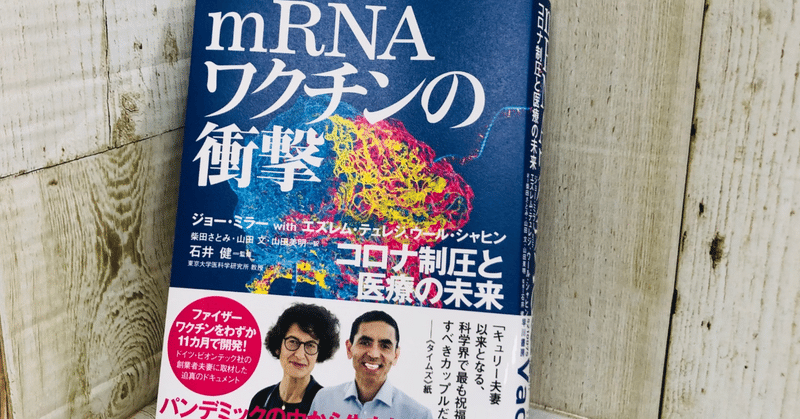

好評発売中の『mRNAワクチンの衝撃』(ジョー・ミラー、エズレム・テュレジ、ウール・シャヒン:著、石井健:監修、柴田さとみ、山田 文、山田美明:翻訳)。

ドイツの小さなバイオベンチャー企業は一体どのようにして歴史的なワクチンの開発にわずか11カ月で成功したのか? 一足先に刊行されたイギリスで「小説以上にサスペンスに満ちている」と形容されている通り、本書では、社運を賭けた決断、息詰まる交渉、意外な人物からの助力、そしてピンチからの大逆転劇など、波乱万丈のストーリーが展開します。

このノンフィクションの冒頭部分(はじめに、プロローグ、第一章〔途中まで〕)を特別公開します。

はじめに

パンデミックのさなかにパンデミックについての本を書くというのは、なんとも現実離れした体験だった。合計150時間にわたるインタビューに応じてくれた総勢60人のうち、直接顔を合わせることができたのは数えるほどだ。実際に赴くことができた場所は、ドイツのマインツとマールブルクの2カ所だけだった。

結果として、本書に登場する人や場所についての記述は、場合によっては本人とは別の誰かから得た描写に基づくものとなっている。それに無理もないことだが、多難だった1年の記憶はときに不完全なものだ。同じ出来事について、日付や時間に関する証言が関係者の間で食い違うこともあった。私としては可能なかぎり独自に事実を検証したが、本書で語られる出来事の中には、数人の関係者の思い出せるかぎりの記憶をベースとしたものもある。同じく、本書で引用した発言も、関係者の話に基づいて実際の発言におおよそ近い内容を示したものだ。可能であれば、(しばしばバーチャルな形で)その場に居合わせた他の人々に意味合いを確認してもらった。

一部の地名や特定につながるような情報は、ビオンテック社とそのサプライヤーを現在進行形の脅威から守っているセキュリティ・サービス上の要請で、変更または省略している。同様の理由から、サプライチェーンの一部箇所についても詳細には触れなかった。こうした選択はいずれも、本書で語られるストーリーの信頼性を損なうものではない。

この物語を伝える方法は千通りとあるだろう。そして私は、時の許すかぎりにおいて、そのうちの一つを選ばなければならなかった。これから語るのは、いわば歴史の第一稿にすぎない。

プロローグ:コベントリーの奇跡

それは、世界が見つめた注射だった。

凍えるように寒い12月の朝。時計が6時半を告げて間もなく、イギリスのコベントリーにある病院の外来病棟で、90歳のマギーことマーガレット・キーナンはドット柄のグレーのカーディガンをずらし、「メリークリスマス」と書かれた青いTシャツの袖をまくった。そして、看護師が注射器の中身を彼女の左腕に注入している間、目を逸らしていた。いくつものテレビ用ライトが投げかけるまばゆい照明の下、ジュエリーショップの元店員だという彼女は、ブルーの使い捨てマスクの上で真珠のような瞳を輝かせている。当時すでに150万人の命を奪っていたウイルスに対する、完全にテストされ承認されたワクチン。彼女はその接種を受ける地球上で初めての人間になったのだ。人類はそれまで11カ月にわたって、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対してほぼなす術のない状態だった。1世紀以上前、いわゆるスペイン風邪によって何千万もの人が命を落としたときと同じだ。当時はコベントリーでも数千人の死者が出たという。しかしいま、科学は逆襲に転じた。病院の駐車場ではテレビのレポーターたちが耳につけたイヤホンを調節し、カメラのレンズを覗き込んで、世界中の疲弊しきった視聴者たちに向けて、そのニュースを報じた。助けが来るぞ、と。

病院内では、マギーがお茶のカップを手に体を休めていた。翌週には91歳の誕生日を迎えるという彼女は、レポーターの取材に応じて、この接種は「少し早い最高の誕生日プレゼント」だと語った。何カ月も自主隔離をしてきたが、ようやく4人の孫たちをハグできるのが楽しみだという。マギーを乗せた車椅子が医者や看護師のつくる花道に見送られて病棟をあとにする間に、歴史的な接種に使われた薬びんと注射器はすばやく回収され、ロンドンのサイエンス・ミュージアムに運ばれていた。これらの品はエドワード・ジェンナーの医療用メスと並んで、同ミュージアムで永久に展示されることになるだろう。ジェンナーは1796年、使用人だった庭師の息子に天然痘の予防接種を行ない、近代ワクチン接種への道を開いた。マギーが命を守るワクチン接種を受けた場所から110キロメートルほどの、とあるイギリスの町でのことだ。人類の一世代における最も暗い時代に、みごとなタイミングで届けられた奇跡の医薬。それが新型コロナウイルスを打ち負かしたことを後世まで物語る展示になればと、同ミュージアムの学芸員は期待している。

もっとも、この小さな空きびんからは伝わらないであろう事実もある。2020年末の時点でそれが存在することが、いかにあり得ないかということだ。確かに、ワクチン技術はジェンナーが実験をしていたころから大きく進歩した。しかし、新薬をつくり試験するプロセスは依然としてリスクだらけだ。ある研究によれば、新型コロナウイルス発見以前の20年間に行なわれた数千件に及ぶ治験を調べたところ、世界的な大手製薬会社が数十億ドル規模の資金を投じてもなお、全ワクチン開発プロジェクトのおよそ60パーセントは失敗に終わっているという。2020年2月の時点で、アメリカで最高峰の感染症専門家であるアンソニー・ファウチ博士は、製薬会社と規制当局は緊急事態に対応するべく新薬開発プロセスの加速に向けて努力しているものの、ワクチンは「うまくいっても」あと1年はかかるだろうと警告している。世界保健機関(WHO)のテドロス・アダノム・ゲブレイェソス事務局長も、実用可能なワクチンの開発には18カ月はかかるうえ、一般利用に向けた承認はさらに先になるという予測を示していた。

ところが、それから9カ月後、既存の承認薬では一度も用いられたことのないプラットフォームを基盤とした、きわめて有効性の高いワクチンが実用化されることとなる。それを可能にしたのは、それまでほぼ無名の存在だった2人の科学者の尽力だった。2人はドイツの都市マインツを拠点とする夫婦で、数十年にわたってチームを組み、ある研究に取り組んできた。製薬界の主流派からは無視されてきた、ごく小さな分子。その分子が免疫システムの持つパワーを引き出すことで、医薬に革命をもたらすことができると夫妻は信じていたのだ。

自らの考えの正しさが、多くの死者を伴うパンデミックのおかげで証明されることになるとは、当時の2人は思ってもみなかった。

第一章 アウトブレイク

その日、ウール・シャヒンの予定表は数週間ぶりに空だった。金曜日の午前中、妻のエズレム・テュレジと十代の娘とともに暮らす2部屋付きのアパートはいつになくがらんとしている。静けさのなか、彼はスポティファイのライブラリをスクロールし、聴き慣れたいつものプレイリストを選択した。湯気の立つウーロン茶入りのカップを軽く揺らしながらパソコンの前に座る。トルコ生まれの免疫学者の仮のオフィスに、録音された心地よい鳥のさえずりが満ちた。

受信ボックスはメールであふれかえっていた。指導する博士課程の学生たちが送ってきた論文にようやく目を通しはじめたところで、妻のエズレムと娘が仕事と学校から帰ってくる。2人はドアからひょいと顔を出して、もう4時よ、と告げた。お気に入りのベトナム料理店にフォーとバインミーを食べにいく時間だ。一家は週に一度のこの習慣をめったに取りやめることがなかった。家族の誰かがしばらく家を空けていたあととなれば、なおさらだ。一家が帰宅してウールが再びデスクの前に腰を下ろしたのは、もう夜になろうというころだった。ここからは、唯一の趣味らしい趣味に没頭できる。その趣味とは、各種記事を読み最新情報をキャッチすることだ。

常に頭をアクティブにしておくこと。それがウールにとってのリラックス法だった。時間の浪費に対する軽蔑は、彼が妻のエズレムと共有する数多い気質の一つだった。ウールとエズレムは30年近く前、がん病棟の研修で出会った。当時のウールは若き医師で、エズレムは大学医学部の最終学年だった。2人はいまでは、科学、ビジネス、そして人生のパートナーだ。家にテレビは持たず、ソーシャルメディアもやらない。代わりに、注目に値すると思えるような厳選されたオンライン刊行物から情報を得ていた。ウールの自宅作業用のワークスペースには、巨大なモニターが2つ設置されている。投資銀行のトレーディングルームならしっくりきたであろうそれが、夫婦と外の世界とをつなぐポータルだった。

ウールはインターネットブラウザを開くと、ブックマークしたウェブサイトをきちょうめんに一つずつ巡回していった。その日は1月24日で、ドイツでは2020年がゆっくりと始まりつつあった。ウールの第二の故郷であるマインツの地元メディアは、小学生の環境保護活動によって交通網が数キロメートルにわたって封鎖された話題を伝えている。ドイツで最も権威ある雑誌の一つとされる《シュピーゲル》誌のウェブサイトでは、ドイツにおけるギャングスタ・ラップの流行とその疑わしい倫理観についての記事がトップを飾っていた。同誌のその週のデジタル版には、アメリカ民主党の内紛がドナルド・トランプ再選の実質的な要因になるのではないかとする記事や、アマゾン創始者ジェフ・ベゾス氏の携帯電話ハッキングにも関与したとされる、サウジアラビア王国によるサイバー戦争を取り上げた分析記事が並んでいる。そんななか、サイエンス欄の片隅にひっそりと掲載されていたのが、中国の大都市、武漢からのレポートだった。同市で新型の呼吸器疾患が流行しているというものだ。

地元当局が50件ほどの症例をモニタリングしたところ、発生源は武漢の華南卸売市場とみられることが判明した。この市場は海産物や生きたニワトリ、コウモリ、ヘビ、マーモットなどを取り扱い、場合によってはその場で食肉処理も行なう、いわゆる「ウェットマーケット」だった。この時点で何らかの結論を出すのは早計とはいえ、エビデンスが指し示すのは、感染症の専門家であれば背筋がぞっとするような事象だった。いわゆる「異種間伝播」である。つまり、ウイルスはおそらく完全に無防備な人間の隙をつき、動物からヒトへと伝染した。そしていま、この恐ろしい新たな敵と、人体の免疫系の連合軍との間で、進化的軍拡競争が繰り広げられているのだ。

その記事は少しばかりウールの興味を惹いた。免疫システムがどのようにして、さまざまに異なる部隊を統率し、病に立ち向かうのか。そのメカニズムを解き明かすことに、彼は成人以降の人生を捧げてきたからだ。妻のエズレムとともに11年前に立ち上げたビオンテック社は、インフルエンザ、エイズ、結核のワクチン開発プロジェクトに着手していた。とはいえ、そうしたやっかいなウイルスも、この54歳の免疫学者にとって最大の関心事ではなかった。ビオンテックの1000人以上いるスタッフのうち、伝染性感染症のための医薬品開発に携わっているのは、わずか十数人だ。残りの人員は夫妻の掲げる中核的ミッションに力を注いでいた。そのミッションとは、がんの治癒である。そしてようやく、彼らはその突破口を開こうとしていた。

一部のがんの治癒は手の届くところまできた──。そのメッセージを携えて、ウールは10日ほど前、アメリカのサンフランシスコで慣れ親しんだ演壇に立っていた。もう10年以上前から、彼の新年最初の仕事はこの街の高級ホテル、ウエスティン・セントフランシスの窓のない会議ホールのいずれかで始まるのが常だった。このホテルではバイオテクノロジー業界で最も重要なシンポジウムである〈JPモルガン・ヘルスケア・カンファレンス〉が開かれており、ウールはそこで次世代型がん治療の開発プランについて丹念なプレゼンテーションを行なってきたのだ。

このイベントは、製薬業界における年に一度の聖地巡礼と化していた。何万人もの科学者や起業家や投資家を引き寄せる、企業による一大サーカスだ。何百というスタートアップ企業が裕福なファンド・マネージャーたちに自社の製品をアピールしようと、市中心部の高級ホテルの一室を一泊1000ドル以上かけて確保する。そうしたなかで、穏やかな声で話し、酒も飲まず、大げさな物言いを嫌ううえ、この4日間のシンポジウムのメインパートである「コネづくり」にアレルギー反応に近い嫌悪感を抱いているウールは、ほとんど注目を浴びずにきた。投資契約の舞台となるこのイベントでメディアがおもに騒ぎ立てるのは、飛躍的成長の方程式を編み出したと自称するシリコンバレーの寵児たちばかりだ。ビオンテックによるデータ中心のプレゼンテーションを聴きにくるのは、中堅のエグゼクティブやベンチャー投資家が数十人程度というのが常だった。しかも一部はきまって、うっかり違うホールに迷い込んでしまったような表情を浮かべている。

ところが、この年の1月のシンポジウムではまったく反応が違っていた。ウールが(いつもの無地のカラーTシャツから襟付きシャツとスーツのジャケットというスタイルに着替えて)演壇に向かうと、およそ200人の聴衆が彼の丸刈りの頭越しにプロジェクタースクリーンに一斉に注目した。

プレゼンテーション資料は市場規制当局の要請により、事前にインターネットにアップロードされていた。ただし、ぎりぎりのタイミングでだ。これはウールの一風変わった習慣のせいだった。彼は時差ぼけで数日を無駄にするのを嫌って、短い旅ではドイツ時間をキープすることにしていた。そのため、ドイツのマインツからアメリカのカリフォルニアまで16時間かけて移動したあと、スライドを完成させることなく、すぐに眠ることにしたのだ。そして、大事なスピーチの当日午前2時に起きて、原稿の仕上げにかかった。伝えたいことすべてを20分のスピーチにまとめるのに、彼は苦心した。そうして数時間後、集まった社員たちが目にしたのは、コーヒーカップとドイツから持参したスターバックスのブラウニーの食べ残しに囲まれて、大切なパワーポイント原稿になおも最後の修正を加えているボスの姿だった。

もっとも、実際はそこまで神経質になる必要もなかった。ビオンテックの株価は高騰していた。景気低迷時に上場し、ニューヨークのナスダック株式市場で期待外れのデビューを飾ってから3カ月で、株価は3倍以上に値上がりしている。さらに、進行性黒色腫(メラノーマ)など固形腫瘍の治療薬に関する七件の臨床試験も間もなく開始予定だ。演壇に立ったウールは、こうした成果を一つひとつ紹介していった。科学的な部分をもっと深く掘り下げたいという衝動を抑えながら。彼は商業的なマイルストーンよりも、そちらのほうにずっと多くの情熱を注いでいた。聴衆は大半がこの分野の専門家で、すっかり聞き入っている様子だ。この2020年、ビオンテックに懐疑的だった人々は、その誤りを証明されることになるでしょう、ウールは聴衆にそう語りかけた。

ぐずぐずしている時間はなかった。スピーチを終えると、ウールはすぐさま飛行機に飛び乗ってシアトルに向かい、そこでビル&メリンダ・ゲイツ財団のチームと会合をした。同財団とは最近、数々の新薬開発に向けて1億ドルの出資協定を結んでいたからだ。それから数時間後にはボストンに移動し、近々6700万ドルで買収を予定している小企業を訪れた。この企業はがんの免疫療法を開発している。ウールの訪問の目的は、同社のスタッフたちを安心させることだった。自分は彼らと同じ科学者で、この会社のイノベーションを推し進めたいと願っている、人員を削減して会社を骨抜きにするような、白衣の科学者を装ったハゲタカではない、と伝えるためだ。この時点で、武漢での出来事はウールにとってほぼ意識の外にあった。彼はこの小さなバイオテクノロジー企業のロビーを歩き回り、もうすぐ社員となる人たちと挨拶し、力強く握手を交わして回った。

空港から空港へ、国から国へと飛び回るうちに、中国で広まりだした感染症について何度か耳にするようになった。この新たな疾病について友人や仕事仲間と雑談を交わしもした。とはいえ、その話題が本当の意味で彼の興味を惹くことはなかった。人畜共通ウイルスと呼ばれる種の壁を越えた病原体は決して珍しいものではなく、小規模な感染クラスターが公衆衛生上の危機にまで発展する可能性はきわめて低い。多忙をきわめる2週間に臨んでいたウールはとにかく忙しく、特段気にも留めなかった。

しかしそれも、マインツに戻り、フォーでお腹を満たし、これまでにないほど予定表が空になった、この金曜の夕方までの話だ。入念に保存されたタブをスクロールしつつ、彼はお気に入りのページからページへと意識を漂わせた。《ネイチャー》誌や《サイエンス》誌といった権威ある学術雑誌。ウールがエズレムとともに率いているチームも、よくこれらの雑誌に寄稿している。それから、世界で最も評価の高い歴史ある医学雑誌の一つである、《ランセット》誌のウェブサイト。そのとき彼の視線がふと、ある一本の記事の上で止まった。それは香港を拠点とする20人以上の研究者による寄稿で、「2019年の新型コロナウイルスに関連する肺炎の家族性クラスター」について分析したものだった。ウールにその記事をクリックさせたのは、タイトルの前半部分だった。「人から人への感染を示す──」、そこにはそう書かれていたのだ。

10ページにわたるその論文は、ある一家5人の間で新規の疾病が広まった経緯を簡潔に分析していた。この一家は武漢に一週間旅行し、最近になって深圳市にある自宅に戻ったという。論文著者らがこの症例に気づいたのは、5人が香港大学の運営する大規模な付属病院に入院したからだった。5人は、熱、下痢、そして重度の咳を含む症状を示していた。不審に思った医師らは、患者の肺のレントゲン写真を撮り、血液、尿、便のサンプルを採取して、何らかの病気を示すエビデンスがないかを調べた。一般的な風邪から、インフルエンザ、クラミジアなどによる細菌感染症まで、ありとあらゆる検査を行なったのだが、結果はどれも陰性だった。

当惑した研究者たちは、感染した一家から鼻腔拭い液と唾液のサンプルを採取し、この謎の病の遺伝子配列を調べてみた。すると、それがいくつかのコロナウイルス、特に研究者たちの意見ではコウモリにしか見られない種類のものと類似していることが判明した。この病原体は、最近武漢で発見された新型感染症とすべての特質で一致していた。ところが、5人は武漢滞在中に海鮮市場やその周辺に立ち寄ったことはなく、生死を問わず動物と接することもなかったというのだ。地元の食堂で狩猟肉を使った珍味を試食したこともない。実際、滞在中はもっぱら3人の伯母のつくる家庭料理を食べて過ごしていたという。

ただし、一家のうち2人(母親と娘)は、発熱を伴う肺炎のため武漢の病院で治療を受けていた親戚を訪ねていた。そして、それから間もなく体調を崩した。続いて、父親と義理の息子と孫も同じく発症している。さらに顕著なことには、5人が深圳に戻ったあと、旅行には参加していなかった別の親戚も背中の痛みと倦怠感を覚え、やがて発熱と空咳のため入院しているのだ。

この最後の新事実はウールを驚かせた。彼は椅子をスライドさせてデスクから離れ、窓の向こうに目をやった。千年の歴史をもつマインツ大聖堂の尖塔が遠くそびえているのを見やる。それから、この情報が指し示すものを頭の中で計算しはじめた。動物との接触は、この病の単なる発生源にすぎない。人間に飛び火したいまとなっては、野火のようにヒトからヒトへと広がり、中国各地の都市で次々と人々の間に感染を広げているのだ。この点だけでも、深刻な懸念を覚えるには十分である。だが、それよりもさらにウールをぞっとさせたのは、論文内に書かれていたある事実だった。一家の武漢旅行には6人目の参加者がいた。7歳になる孫娘だ。彼女はまったく体調に問題がなかったのだが、深圳の医師たちはこの孫娘にも検査を行なった。その結果、問題の新型のコロナウイルスについて陽性が判明した。この事実が示唆しているのは、2002年に大流行を引き起こしたSARSコロナウイルスとは異なり、今回の病原体は完全に健康な人の間をひっそりと移動するということだ。実質的にいえば、静かなる暗殺者である。

ウールの頭脳は急回転しはじめた。彼は感染症の専門家ではない。だが、先のSARSの大流行と、それに続いて10年後にサウジアラビアで発生し、中東呼吸器症候群とも呼ばれたMERSの流行を経験している。その際に個人的な興味から、これらのウイルスがいかに急速に感染拡大するかを予測するデータモデリングについても研究していた。もしも今回の新型ウイルスがひっそりと市中に出回るタイプのものだったとしたら、保健当局は感染者を特定できない。そうなれば、事態はわずか数日でコントロール不能となるだろう。それがもたらすであろう暗澹たる、しかし合理的な帰結に、ウールは突然気づいた。その帰結とは、人と人との接触が危険とみなされるようになり、家族や社会や世界経済のつながりが寸断されるということだ。この極端な思いつきは、当時の何も知らない人々からは即座に否定されたことだろう。だが、それがきわめて先見性の高い考えだったことは、わずか数カ月で証明されることとなる。

重要な問題は、どれほどの損害がすでに生じているかという点だ。論文の著者らは自分たちが目にしているのが「エピデミック(感染流行)の初期段階」だと確信しているようにウールには思われた。彼らは各当局に対し「できるだけ迅速に患者を隔離し、接触者を追跡・隔離する」ことを要請している。ウールは直感的に、著者らが脅威を控えめに述べているのではと感じた。とはいえ、もっとデータが必要だ。ウールはこの論文を読むまで武漢についてほとんど知らず、なんとなく小さな町だと思い込んでいた。湖北省に位置する、と説明されることも多く、そのことがこの大都市を地方の田舎町のように印象づけていた部分もある。だが、手早いグーグル検索によって、彼の誤解はすぐさま正された。武漢の人口は1100万人以上で、その人口密度はロンドンやニューヨークやパリよりも高い。ユーチューブ動画では、近代的で広大な地下鉄システムが紹介されている。続いて、ウールは武漢からの飛行機と鉄道の接続を調べた。もし彼が口の悪いタイプだったなら、その検索結果にさぞかし盛大なののしり文句を吐いたことだろう。武漢を発着する航空定期便は2300あり、中国各地だけでなくニューヨーク、ロンドン、東京といった世界的なハブ都市との間をつないでいたのだ。列車の運行表はほとんどが中国語で解読は難しかったが、武漢市に3つの主要乗換駅があり、中国各地と定期的に列車が行き来していることは明らかに読み取れた。さらに悪いことに、この時期はちょうど中国の春節にあたるという。中国の大都市で働く労働者が、地元に帰省して友人や家族と過ごす期間だ。この期間中の旅行件数はおよそ30億件にのぼるといい、地球上で最大の人類移動の一つとされている。

いま展開しつつあるのが悪夢のようなシナリオであることに、ウールは気づいた。こういった事象のモニタリングをしている仕事仲間から以前に聞いたことがある。感染症は何世紀もの間、人間が歩いたり、馬が駆けたり、船が航海したりするスピードでしか広がれなかった。それがグローバリゼーションによって、以前よりずっと生き延びやすくなっているという。感染症の流行は増え、しかも憂慮すべき頻度でエピデミックへと進展するようになった。そのうえさらに、完全に健康な人間を介して気づかれることなく感染を広げるタイプの病原体が、地球上で最も人口と人流の多い土地に発生したとなれば、これはパンデミック(世界的大流行)への完璧な土台となる。

地元当局による初期の封じ込め政策(たとえば、熱のある旅行者に公共交通機関を使用させないなど)は、はなはだ不十分だった。先のSARSウイルス流行時から世界的な移動がどれだけ増えたかを示す信頼できる統計データは見つからなかったものの、ウールの推測では、中国と海外を行き来したり、中国国内を移動したりする人の数は2003年から10倍は増加している。すべての人類がこの新しいコロナウイルスに感染する可能性があると仮定して見積もれば、感染率は2から7。つまり、一人のウイルス保持者が少なくとも数人、場合によってはもっと多くの人に感染を広げるということだ。この病による死者については有効なデータがまだ少ないが、致死率は感染者100人あたりでおおよそ0.3から10と算出できるだろう。高齢者であれば、その致死率はより高い方に傾くことになる。ここからわかるのは、たとえ最良のシナリオをたどったとしても、世界の死者は200万人に達するだろうということだ。近年に起こったエピデミックをはるかに上回る規模である。

この計算どおりなら、ウールも彼の家族もじきに武漢の住人と同程度の危険にさらされることになる。だが、彼の反射的思考はあくまでも科学的なものだった。医者として現場で働いていたころは病と隣り合わせだったため、むやみに恐れる気持ちもない。ウールの興味は数学的なところにあった。彼はこの日のすぐあと、友人にこう語っている。「これから世界が直面し得るシナリオは次の2つのいずれかだと、すぐに気づいたよ。非常に急激なパンデミックによって数カ月で何百万人もの死者が出るシナリオか、あるいはエピデミック状態が16カ月から18カ月にわたって長期化するシナリオか」。科学者が応戦のチャンスを得られるという点では、「後者のほう」を願いたいものだと彼は語ったという。

再びパソコンの前から離れて、ウールは考える。少し想像をたくましくしすぎただろうか。長距離旅行が比較的安くあたりまえとなった現代世界においてもなお、大規模なパンデミックはめったに生じるものではない。過去にSARSとMERSを引き起こした二つの新型コロナウイルスは、確かに保健機関や新聞の見出し担当の記者たちをあわてさせた。感染の広がりを抑えることも、決して容易ではなかった。とはいえ、ある程度の局地的なロックダウンとマスク着用の義務化によって、各地のエピデミックはその発生と同じくらい急速に消滅していったのだ。しかし、ウールは感染症の専門家ではないものの、数学には鋭敏なセンスを備えていた。1980年代には大学の医学部で学びながら、並行して数学の通信講座を無理やりねじ込んでいたほどだ。この学問への興味は常に維持してきた。「ウールはふつうの人が小説を読むような感覚で、複雑な数学の本を読むのです」、夫妻の助手を20年間勤めてきたヘルマ・ハイネンはそう語る。そして、2020年1月にウールが認識したこの状況は、比較的シンプルな計算で十分事足りるものだった。あらゆる要素が、事態が深刻であることを示していた。過去に2つの流行を引き起こし多くの死者を出した(SARSでは770人以上、MERSでは850人以上が死亡している)のと同じ分類に属するウイルス。人類の大半に既存の免疫なし。急速かつ無症状での人から人への感染。そして、感染者がすでに飛行機に乗って世界中を飛び回っているかもしれないという事実。

そうしている間にも、ウールの仮説の正しさはフランス保健当局の発表によって現実世界ですでに実証されていた。最近中国からフランスに入国した3人が、パリとボルドーの病院に入院し、新型コロナウイルスの検査で陽性と判明したのだ。これがヨーロッパにおける初の感染確認となった。さらに身近なところでは、ウールとエズレムがともに教鞭をとるマインツの大学病院が、コロナウイルス患者への対応マニュアルを策定したことを発表した。フランクフルト空港にほど近いというのが、その理由だった。当時はまだ1日に19万人がこの空港を利用していたのだ。

ウールはひとまず、ビオンテックの常勤監査役であるヘルムート・イェグレにメールを打った。ビオンテックに出資する富豪の支援者とのやり取りで窓口役を担っている人物だ。彼とは毎週末にきまって電話で話しており、明日もいつものように電話する予定になっていた。株式上場で精彩を欠いて以来、ビオンテックの財源は決して潤沢とはいえない。まずは、このウイルスに対処すべきだという根拠を示す必要があった。「人から人へ感染する新しいタイプのウイルスが出回っている」、彼はメールにそう書いた。「きわめて予測不能なウイルスだ」。さらに詳しい情報を付け加えようかと思ったものの、ヘルムートの性格はよく知っている。電話で話すときまで待ったほうがいいだろうと考え直した。もう深夜が近い。ウールは「送信」をクリックした。

翌朝、眠れぬ夜を過ごしたウールがキッチンに入ると、エズレムと娘が朝食をつくっていた。地元の市場で新鮮なパンと卵を買い込んで戻ってきたのだ。2人に手を貸して野菜を炒め、オムレツをつくりながら、ウールは昨夜自分が至った結論を妻と娘に猛然と語りだした。これは決してめずらしいことではない。金、土、日曜日は一家のいわば「サイエンス・デー」だった(「実際、それ以外の話はしてないくらい」と娘はジョークを飛ばす)。それは夫婦にとって、ミーティングやメールに邪魔されることなく集中して、専門分野の最新研究をチェックし議論できるひとときだった。

まだ誰も気づいていないだけで、世界はすでにパンデミックのさなかにある──そんなウールの大胆な予測についても、妻のエズレムからすれば驚くにはあたらなかった。まだ付き合いたての1990年代、2人でデートしているときでさえ、若き医師だったウールは最新の科学論文を一言一句たがわず引用し、医薬の未来を形づくるイノベーションについて壮大な予測を語っていたものだ。自身も生まれながらの医師にして科学者であったエズレムは、ウールのこの予測癖に当初はうんざりしていた。だが、それから年月を経て、医薬業界の主流派から懐疑の目で見られつつも、2人で何百本もの学術論文を執筆し、何百もの特許を申請し、2つの非営利団体を設立し、10億ユーロ規模の2つのビジネスを立ち上げていくなかで、夫婦は互いの気質を深く尊敬し合うようになっていく。「複雑なデータや入り組んだ状況から予測を引き出すことにかけては、ウールの的中率は非常に高いのです」、エズレムはそう語る。「だから、あの日も彼の言うことを真剣に受け止めました」

彼特有の思慮深く詳細な語り口で、ウールは次に何が起こるかを説明した。このウイルスは人口密度の高いエリアで急速に広がるため、ロックダウンは避けられない、「4月には学校が休校になっている可能性が高いだろう」、彼はそう言った。この時点でアジア以外での感染確認は合わせて5件、アメリカではたった2件にとどまっていたことを思えば、その主張はかなり突飛に思えるものだった。「過去の感染症の流行に詳しい専門家たちは、今回の流行もすぐに収束すると確信しているようでした」、ウールはそう回想する。「しかし、私はエズレムに言いました。『今回はそうはいかない』と」。もうすぐ人類はこのウイルスと対峙することになる。その際に使える武器は、18世紀のパンデミックで用いられていたのと変わらない、ごく初歩的な封じ込め策のみだ。すなわち、隔離、人と人との距離の確保、基本的な衛生対策、そして移動の制限。

ただし──これはもちろん、ワクチンがなければの話だ。

その日予定しているヘルムートとの電話については、もう少し説得作業が必要になりそうだった。ビオンテックの資金は決して潤沢とはいえない。実際、会社の基金に残っているのはわずか6億ユーロあまりで(これはバイオテクノロジー業界の基準ではそう多額ではない)、ビオンテックはきたる多忙な一年に向けて、限られた資源をどう配分するかをすでに慎重に検討中だった。しかし、ヘルムートとは12年前にフランクフルト近郊の保養地で握手を交わして以来、特別な絆を育んでいる。ヘルムートのボスである大富豪がビオンテックに1億5000万ユーロを出資することで合意したときのことだ。それ以来、ヘルムートはウールとエズレムの科学面での的確さに一目置いており、2人の突飛なアイデアを頭ごなしに却下することはめったになかった。ちょうど一年前にもJPモルガンのカンファレンスのすぐあとに、抗体を専門に扱うサンディエゴの小企業を買収するよう説得している。この企業は破産を申告したばかりで、しかも扱う製品もビオンテックの開発しているものとは無関係だった。そのときの件と比べても、今回の話は桁違いであることをウールも自覚していた。そのため、まずはこんな様子見から入ることにした。「このウイルスと戦うために、私たちにできることがあると思うんだ」

一方、経済学者としての教育を受けてきたヘルムートは、ウールがこの新型ウイルスをそこまで深刻にとらえていることに驚いた。前夜にメールを受信してから、彼は今回の武漢での感染拡大について基本的な情報をリサーチしてみた。中国沿岸部以外の地域で注意を喚起している行政機関はほとんどなさそうだ。ところがウールは、この感染拡大は1950年代後半に世界を揺るがしたアジア風邪のパンデミックに匹敵する流行になり得る、と断言した。「単なる勘じゃない」、彼はそう主張した。ウールの専門能力の本質は、突き詰めていえば、パターンを特定し点と点とをつなぐ才能にある。「パターンは、決して嘘をつかないんだ」、彼は揺るぎない口調でそう言った。ヘルムートは電話を切ると、すぐにウィキペディアでアジア風邪について調べた。そして、その死者数に驚愕した。最大に見積もって400万人とある。何かの間違いではないかと思った彼は、ウールにメッセージを送って確認した。アジア風邪流行当時から医薬や医療は大きく進歩している。それでもなお、これだけの災厄が起こると本当に予測しているのか? 「そうだ」。数分で返信が来た。「それどころか、それより深刻化する可能性もある」

ヘルムートには知らせなかったが、ウールはすでに行動を起こしていた。家族そろってソファに座り、マーベルの映画を観はじめる前に(これも一家の休日の習慣だった)、ビオンテックの専門家数人に今回の新型ウイルスの遺伝子配列を送信しておいたのだ。そして、月曜日の朝一番で詳細を討議するので準備しておくようにと伝えた。

***

いまになって振り返ると、これを書いている2021年の夏現在、新型コロナウイルスがワクチンによってコントロール可能だという認識はほぼ当然のものとなっている。だが、あの土曜日の夜、床から天井まで本棚に囲まれた散らかったリビングルームでソファに座りながら、ウールとエズレムは考えていた。有効なワクチンの設計に成功するには、卓越した科学的能力だけでは足りない。並外れた量の幸運も必要になるだろう。

そもそも、新たに発生するウイルスすべてにワクチンが有効とは限らない。エイズを引き起こすHIVの予防ワクチンを開発しようという試みは失敗したばかりか、一部ケースではむしろ症状を悪化させる結果となった。第二に、この新型のコロナウイルスについては事実上ほぼ何もわかっていない。自然感染したウイルスと戦ううえで、人間の複雑な免疫系のどの部分が必要になるのか。感染後に回復した場合、長期的な免疫は得られるのか。こうした点についての手がかりがほとんどないのだ。さらに、このウイルスに分類的に近い他のコロナウイルスに対して、開発に成功したワクチンはいまだ存在しない。したがって、武漢で発見された今回のウイルスに対する勝算も測りにくくなる。過去にSARSとMERSが流行した際、科学者たちは競うようにワクチン開発に奮闘した。しかし、治験を開始できるようなワクチンができあがる前に、流行は収束したのだった。そのため、今回のこの病原体と戦うための青写真も、ロードマップも、指示書も何も存在しない。

さらに、ワクチンをゼロから設計し、しかも緊急使用の承認を得るという試みが過去にいかに長い時間を要してきたかも、2人はよく知っていた。1967年にはアメリカの微生物学者モーリス・ヒルマンが、娘のおたふく風邪罹患をきっかけに5年以下でおたふく風邪ワクチンの開発・承認に漕ぎつけ、近代の記録を塗り替えている。もう少し最近では、エボラ出血熱のワクチンも5年で開発された。ただし、これはプロジェクトの背後にいた世界最大手にして最も経験豊富なワクチン製造会社、メルクの力と、何億ドルにも及ぶ出資金、そして規制プロセスの迅速化によるところが大きい。

すでに確立された医薬品を微修正するだけでも、時間はかかる。2009年に発生した豚由来とみられる新型インフルエンザの流行では、当時のオバマ政権の要請により、製造各社は既存のインフルエンザワクチンを急ピッチで改変した。ニワトリの受精卵を用いる、何十年も前から使われてきた製造法のワクチンだ。緊急承認は6カ月で下りたが、それでもアメリカにおける流行第2波には間に合わなかった。10月末までに用意できたワクチンは、アメリカ国内でわずか3000回分にとどまっている。ワクチン学者が長年研究してきた既知の種類のウイルスを対象とし、広く普及したワクチン技術を活用したにもかかわらずだ。結局、この流行では推定1万2500人が死亡したとされる。一方で、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)がのちに行なった計算によれば、ワクチンで救えた命は300人がやっとだった。

もっとも、これらのワクチン開発に携わった巨大製薬会社とは違って、ウールとエズレムには切り札があった。この切り札に、彼らは自らの専門家としての評価を賭けてきたのだ。ウールがJPモルガンのカンファレンスで説明したように、二人はこの切り札を使って、がん治療に革命をもたらすことを目指していた。正しく使えば、それは感染症の拡大を食い止めることさえできる。しかも、記録的な速さでだ。そんな彼らの切り札とは、ごく微小で、誰からも愛されない、メッセンジャーRNA(mRNA)と呼ばれる分子だった。

夫妻とこのRNA(リボ核酸)の一形態との出会いは、彼ら自身の出会いと同じくらい偶然によるものだった。ウールとエズレムはどちらも、1960年代にトルコ人の両親のもとに生まれた。両親はどちらも西ドイツに移住している。当時、西ドイツ政府は戦後の著しい労働力不足を補うため、トルコと移民受け入れ協定を結んだのだ。2人は240キロメートルと離れていない距離で育ち、非常によく似た進路を歩んだ。やがて、その道はまるでおとぎ話のように一つに交わることになる。

ウールの父はケルンにあるフォードの自動車工場で働いていた。その間、2人きょうだいの兄だったウールは、テレビのポピュラー・サイエンス系のドキュメンタリー番組に夢中になっていた。イギリスの有名物理学者ブライアン・コックスのドイツ版ともいえる、ホイマー・フォン・ディトフルトの番組だ。「当時、オタクの子はみんな観ていましたね」と、自身もこの番組を観ていたというエズレムは言う。さらに、子ども時代のウールは《サイエンティフィック・アメリカン》誌などの英文雑誌を読み、11歳にして人間の免疫系の美しさと複雑性に心を奪われた。もっと詳しく知りたいと熱望するものの、それは決して簡単なことではなかった。「なにしろ、当時はグーグルがなかったので」、ウールはそう説明する。「それで、母と一緒に街に行くときは必ず本屋に寄っていました」。さらに、ウール少年は地元図書館の親切な司書とも仲良くなった。この司書はウールのために科学と数学の新刊本を注文しては、彼が来るときまで取り置きをしてくれたという。

「それに、子どものころからずっと医者になりたいとも思っていました」とウールは語る。彼が思い起こすのは、トルコにいた伯母のことだ。伯母は乳がんを患っていたのだが、この病はウール少年を困惑させた。「子ども心にも、よく飲み込めませんでした。がんを患った人は一見健康そうに見えるのに、実はもう末期なのです」。大人たちはこの現実をあきらめて受け入れているようだった。だが、ウールは焦れるような思いを感じていた。絶対に、何かできることがあるはずだ。

ケルンから車で北へ3時間ほど行ったところには、エズレムの一家が住んでいた。エズレムの父はテクノロジーと科学に強い関心を持つ外科医で、より直接的に娘の初期の医学教育に影響を与えることとなる。彼はエズレムが生まれる二年前にドイツに移住してきた。トルコ政府からの指示で、クルド系住民が多数を占める地域に医師として派遣されることになり、これを避けるためだった。当時その地域では宗派間の対立が深まっており、一触即発の情勢だったのだ。ドイツで医師としての教育を受けていないため、彼をどの地域に配属するかはドイツ医師会の判断に委ねられた。その結果、一家はニーダーザクセン州の小さな町、ラストルップに移住することになる。辺りには農場が広がり、地元の病院ではエズレムの父が唯一の医師だった。この病院は元々カトリック系女子修道院で、病院スタッフはもっぱら修道女が務めていた。「父はそこで唯一の男性で、唯一の医師で、トルコ人で、イスラム教徒でした」、エズレムはそう回想する。

田舎町にたった一人の医師ということで、エズレムの父はすぐにあらゆる医療分野に精通する事実上の総合診療医となった。牡牛の角に突かれて負傷した地元住人の傷を診たり、獣医師のような仕事をしたりすることもあれば、手術を行なうこともあった。エズレムは幼いころから父の診察についていき(病院は家の向かいにあった)、ときには手術室にまで入れてもらった。2人姉妹の姉である彼女は、6歳で初めて盲腸の手術を見たという。だが、その血みどろの光景も、医師という仕事に対する彼女の熱意を冷ますことはなかった。やがて成長するにつれて、エズレムは病院で修道女たちがこなしているような仕事をしたいと夢見るようになる。彼女たちは昨今では看護師や若手医師の仕事とみなされるような、あらゆる仕事を担っていた。患者のために療養食をつくり、腕にギプスを巻き、手術では助手を務める。そういう姿を見ていたエズレムは、自分も自分の役割を果たしたいと願うようになった。

当時はまだ、移民、特に異なる民族の人々に対する社会の目は厳しかった。そうしたなかで、ウールとエズレムはともに学校で優れた成績をおさめている。「両親にとって、私が勉強することは非常に大事なことでした」とウールは言う。「2人は休みなく働いていました。毎朝4時半に起きて、それから仕事に行く日々です。それもひとえに、子どもには自分たちより良い人生を歩んでほしいという願いからでした」。その願いは1984年、いくらか叶えられることになる。ウールがケルンのギムナジウム(現在のエーリヒ・ケストナー・ギムナジウム)をクラストップの成績で卒業したのだ。同校の一八年の歴史の中で、いわゆる「外国人労働者(ガストアルバイター)」の子でアビトゥーア(イギリスのAレベルやアメリカのSATのような、ドイツの大学入学資格試験)に合格したのは彼が初めてだった。一方エズレムは、温泉地のバート・ドリーブルクとバート・ハルツブルクという2つの町で十代の学校生活を送っている。どちらも人口2万人足らずの町で、同質性の高い社会環境にあり、移民の子はクラスで彼女一人だけだった。それどころか、周辺地域を含めてもトルコ人コミュニティすらほとんどない。同国人の多くは、ルール地方などドイツの重工業の中心地に移住していたからだ。エズレムは内向的ではあるが勤勉な生徒で、さまざまな課外活動に勤しんでいた。その中にはもちろん、科学クラブでの活動も含まれている。

一方、ウールはサッカーが上手く、自称「苛烈なミッドフィールダー」だった。とはいえ、彼が将来進むであろう道は明らかに決まっていた。ギムナジウムの級友が、卒業パーティーでのこんなエピソードを覚えている。当時こっそりタバコを吸っていた友人グループの一人がジョークっぽくこう言ったのだ。「タバコをやめる必要なんてないだろ? 将来ウールが医者になってくれるんだから」。ウールは十代のころから、自分の求めるものは研究と現場における実体験の融合なのだと自覚していた。進学先のケルン大学(その創設は神聖ローマ帝国時代までさかのぼるという)では、医学の学位を取得し、免疫療法に関する研究で博士号を取得するという、きわめてアカデミックな道を歩んでいく。

その2年後にはエズレムがギムナジウムを卒業し、ドイツで最も小さな州であるザールラントでほぼ同じルートを歩みだした。彼女はザールラント大学で医学を学びつつ、並行して分子生物学の博士号取得を目指して実験に取り組んでいた。

そして偶然にも、そのザールラントにウールがやってきたのだ。フランス国境までわずか32キロメートルあまりのホンブルクという小さな町にある、ザールラント大学病院に職を得てのことだ。1991年、講義と病棟と研究室とを行き来するあわただしい日々の只中で、2人はウールいわく「まるで映画のワンシーンのように」出会った。もっとも、すばらしくロマンティックな舞台設定とは言いがたい。当時のエズレムは血液がん病棟でローテーション研修中で、ウールは初期研修医として彼女の上司兼指導係(メンター)を務めていた。この病棟の患者の多くは、最後のチャンスとなる治療を受けている。2人はしばしば担当の患者に、利用できる治療の選択肢はもう尽きてしまったと告げざるを得ない状況に立たされた。この情け容赦のない病に人々が屈し、ときに最期に優しく手を握ってもらうこともないまま死んでいくのを、毎日のように目の当たりにした。そんな恐ろしい日々のさなかの、ある午後の回診中。ふと視線がぶつかって、2人はじっと見つめ合ったのだ。

若い恋人たちは、じきに気づいた。2人にはよく似た経歴以外にも、たくさんの共通点があったのだ。どちらも、長期にわたって苦しむ患者を救うために、使える手段が限られていることに鬱々とした思いを抱えていた。医師が選択できるのは、手術か、化学療法か、放射線治療のみ。どれもいわば鈍器ばかりだ。医師の間では「切る」「毒を盛る」「焼く」という乱暴な言い方で通っている手法である。一方で研究室では、がん医学に革命をもたらすような最先端技術を目にする。生きるか死ぬかの現場に横たわる、この科学理論と臨床とのギャップが2人を苛んだ。彼らは病気の症状を治療するだけでなく、それを予防し、根治する方法を見つけたいと願っていた。患者にできるだけ早く新薬を届けることを目的とした、この「研究室から病室へ」のアプローチは、何年後かには「トランスレーショナル(臨床応用・実用化への橋渡しを目指す)医療」と呼ばれるようになる。そしてこの考えをもとに、まったく新しい研究分野も生まれていくのだ。だが、1990年代初めのこの当時、2人は自分たちの思いをそんな大層な名前では呼べなかっただろう。科学のためではない科学を実践したい。彼らにわかるのは、そんな自分たちの願いだけだった。ウールの心はそのときもまだ、末期という診断を考えなしに受け入れる大人たちにショックを受けた少年のころのままだった。そしてエズレムもまた、何でも治せる父のようになりたいと願う少女のままだ。2人は真剣に交際を深めるとともに、周りの人々の命をむさぼる残忍なこの病を打ち負かすために、力を合わせていこうと誓い合った。

「病の皇帝」とは腫瘍学者のシッダールタ・ムカジーが名付けた有名な別名だが、がんには特殊な難しさがある。どこか別の場所で生まれたのちに体内に侵入してくるウイルスや細菌とは違って、がん細胞は時とともにランダムに突然変異した体内の健康な細胞によって猛烈なスピードで生産されていく。そして、ある時点を越えると、制御不能な形で増殖しはじめる。宿主の体に最大限のダメージを与えるようプログラムされて。こうしたことから、がん細胞はいわば組織内の裏切り者、味方の軍服を身につけた敵軍だ。免疫系はこれを敵だと認識できない。

体には感染症などの外敵を検知し、将来同じ敵に遭遇したときに備えて武装するよう自らを鍛える機能がある。科学者たちは2世紀以上の研究を経て、そのことに気づいた。この所見こそがワクチンの開発につながり、数多くの人の命を救ってきたのだ。一方で、1990年代初めごろ、少数の免疫学者コミュニティの間で広がりはじめた認識がある。免疫系は体内の敵に対しても認識・攻撃するよう鍛えることができる、というものだ。それはがん医学にまったく新しい道を切り開くだろうと、彼らは考えた。しかし、免疫療法と呼ばれるこの生まれたばかりの分野は、当時まだ大学内部だけのもので、製薬業界の視野にはまったく入っていなかった。

ウールとエズレムは、そんなごく少数のコミュニティの一員だった。目の前で死んでいく患者たちには、腫瘍と戦う武器がすでに備わっているのだと2人は信じていた。それは患者の血管を流れている。彼らがすべきは、その力をうまく操り、がんという複雑きわまりない病に向けて解き放つための方法を探し出すことだ。

免疫系は、高度に組織化され専門化された部隊をいくつも備えた軍隊のようなものだ。部隊はそれぞれが異なる形で指令を受け、異なる軍服を身にまとい、異なる戦法で戦っている。しかし、ひとたび敵をはっきりと認識すると、各部隊は力を合わせて、多方面から強力な連携攻撃をしかけてこれに反撃するのだ。

一度この勢いに乗れば、パワーと正確性を兼ね備えた攻撃を繰り出せるところに、免疫系の美しさがある。抗体やT細胞といった武器たちは、さながら免疫軍の狙撃兵だ。特定の分子をターゲットと見定め、強力なパワーで攻撃をしかける。ウールとエズレムががんに注目するようになったころ、科学者の間である事実が発見されつつあった。腫瘍の内部には、健康な細胞には見られない特殊な分子が点在していたのだ。もしも、この分子を認識して戦うように免疫系に指示できれば、体内の狙撃兵たちはがん細胞に狙いを定めて攻撃を浴びせることができる。

エズレムは1994年、研究に専念するため医療研修を中断した。そうして2人は、彼女が苦笑を込めていうところの「免疫系の調教」に全力を傾け、抗原と呼ばれるこの特殊な分子の研究に年月を費やすこととなる。彼らの目指すところは、この抗原を実験室で再現し、それを患者に投入することで、体内でいわば「指名手配ポスター」のように機能させることだった。つまり、これに似た敵を見つけたら捕えて攻撃せよ、という明確な指示を出すわけだ。うまくいけば、体はこの犯罪者に対して警戒の目を強め、広範な免疫反応を引き起こす。そして、この抗原によく似たものが腫瘍内に存在することに気づき、それらの細胞も敵とみなして攻撃するのだ。

原理の上では、抗原を患者の体に投入する方法はいくつかあった。2人はそのすべてを試してみた。「当時の私たちは典型的なオタクでした」。折に触れてシュレディンガーの猫のパラドックスをイラスト化したTシャツを誇らしげに着ているエズレムは、あっさりとそう認めた。「ありとあらゆる種類の技術に興味を抱き、しかも、そのどれもが一般に認められた手法ではありませんでした」。しかし、合成ペプチドや遺伝子組み換えタンパク質、DNA、ウイルスベクター(これはのちにオックスフォード・アストラゼネカ製の新型コロナワクチンで使われる)などを用いた手法には限界があった。ペトリ皿で細胞を培養するという困難で時間のかかる作業が必要になるか、もしくは強く持続的な免疫反応を呼び起こせないという、いずれかの問題を抱えていたのだ。

そうしているうちに、1990年代中ごろ、ウールとエズレムは数あるプラットフォームのなかでも最もニッチなものに行き当たる。数十年後、新型コロナウイルスのワクチン開発において2人の切り札となるその技術は、RNAを基盤とするものだった。

RNAはきわめて特殊な能力を備えている。一部では、すべての生体の源となった原始の生体分子ではないかとも考えられているほどだ。19世紀末に初めて発見されたRNAは、より広く知られた親類であるDNAと同じく、遺伝情報を保持できる。ただし、RNAにはもう一つ、科学者が「触媒」と呼ぶ能力が備わっていた。これはつまり他の分子の力を借りることなく、自身のコピーをつくり出せるということだ。一部学説によれば、太古の昔、RNA分子は細胞の設計図を保持するだけでなく、それを用いて何かを生成するのに必要な化学反応を起こすこともできた。つまり、ニワトリであると同時に卵でもあったわけだ。

もっとも、ウールとエズレムの興味は、RNAのもっと実務的な機能のほうにあった。この機能を初めて発見したのは、活気あふれる60年代のイギリスのケンブリッジで、にぎやかなパーティーの真っ最中に片隅のサイドテーブルで議論に興じる、ある研究者の一団だった。すべての人間と動物の細胞に存在する、特定パターンの分子。それがいわば生物において暗号を運ぶ使者のような役割を果たしていることに、彼らは気づいたのだ。この分子はDNAから細胞内の「工場」のような場所に一連の指示を運ぶ。そこでは運ばれてきた情報をもとに、体の臓器や組織を形づくりコントロールするための必須タンパク質がつくられる。そうして指示を運ぶ役目を終えると、この一本鎖のリボン状構造物は、たいていは1分もかからずに破壊されるのだ。1960年秋、この分子は「メッセンジャーRNA」と名づけられた。そして、やがてmRNAと省略して呼ばれるようになる。mRNAは自然界の研究を深めたいと願う人々にとってはその後も興味の的であり続けたが、臨床研究の場ではほぼ無視されていた。mRNAの発見によってノーベル賞を取った人もいなければ、大手製薬会社からは見向きもされない。科学カンファレンスでmRNAをベースとした医薬品について発言すれば、無視されるか冷笑の的になるかのどちらかだった。──もっとも、そこにはそれなりの理由もあった。

第一に、mRNAは実験室における安定性がきわめて低いことで悪名高かった。細胞から取り出されたむき出しの状態のRNAは、空気中や物の表面のいたるところに存在する酵素によって、数秒とかからず分解されてしまう。酵素はこの小さな有機体にとって、スーパーマンにとっての弱点であるクリプトナイトさながらに破壊的なのだ。たった一度咳をしただけでも、mRNAは死んでしまう。そのうえ、たとえいわゆる「クリーンルーム」で分解されずに維持できたとしても、体内に投与されたとたんに崩壊してしまい、これを防ぐ手だてはまだ見つかっていなかった。タンパク質がつくられる細胞内部にmRNAを生きたまま送り届けることなど、言うに及ばずだ。第二に、なんとか細胞内部までmRNAを送り込めても、細胞内の工場でつくられるタンパク質の量があまりにも少なすぎる。

科学者たちはしだいに、この分子を「メッシー(めんどくさい)RNA」という言い得て妙なあだ名で呼ぶようになった。mRNAの研究を続ける者は、学術界の片隅に追いやられた。しかし、ウールとエズレムはそうした空気など意にも介さなかった。彼らはこの醜いアヒルの子に、とてつもない可能性を見いだしていたのだ。

「mRNAには非常に独特な特性があり、私たちはそれを活用できると考えました」とエズレムは説明する。mRNAを用いた医薬品に含めるべき成分は、遺伝暗号の列だけだ。そのため、数カ月どころかわずか数週間単位で設計・製造できる。比較的シンプルな技術なので、抗原(あるいはエピトープと呼ばれる、抗原のごく小さな一部分)を分離して、その遺伝暗号をmRNAの鋳型(テンプレート)にコピーすることも容易だ。mRNAの鎖を患者の体内に投与したら、あとの仕事はその人本人の細胞に任せればいい。

もし──これはとても大きな「もし」だった──もし、mRNAを人体の適切な免疫細胞に送り届け、十分な期間にわたって安定した活動状態にキープする方法が見つかったなら、それがもたらす可能性はほぼ無限大だ。mRNAの鎖が保持する指令を、彼らがカスタマイズしたコマンドに置き換えれば、自然発生するメカニズムをいわば乗っ取ることができる。そして、必要な薬を患者の体が自力でつくり出せるよう促す暗号を送り届けることができるのだ。そうすれば、有害な影響を及ぼしかねない医薬品を人体に投与する必要はなくなるだろう。ウールとエズレムの目指すところは、がん細胞特有の分子を生み出している暗号を抽出し、それを免疫系の兵舎に単に送ってやることだった。あとは体がその情報を利用して自力で「指名手配ポスター」をつくり出し、免疫系の狙撃兵たちに配ってくれる。

しかし、ウールとエズレムの情熱は、広く科学界一般には理解されなかった。mRNAは科学における不毛の地で長年を費やす運命にあると思われた。権威ある規制当局がmRNA医薬の治験を承認してくれる見込みは低い。その大きな理由は、薬理学専門家の多くがmRNAの働きを詳しく理解していないからだった。

mRNA技術の研究は粘り強く続ける一方で、ウールとエズレム率いる学術研究チームは数多くの免疫療法アプローチにも取り組んでいた。そのなかの一部は、少なくとも短期的にはmRNAよりもはるかに有望だった。そうした技術の一つが、彼らの立ち上げた初の企業であるガニメド・ファーマシューティカルズの礎となる。この企業が目指したのは、がん細胞を正確に攻撃するうえで有用なモノクローナル抗体(特定の抗原のみに反応する抗体)の開発だ。ガニメドは非常に高い業績をあげ、最終的にはドイツのバイオテクノロジー企業としては過去最高額の14億ドルで買収されている。

しかし、ガニメドに投資し、2人が常識を覆すのを目の当たりにした人々ですら、mRNAに関する彼らの大志には疑いのまなざしを向けていた。2005年、ベンチャー投資家のマティアス・クロマイヤーは、2人からmRNA療法に取り組むつもりだという話を聞かされた。自身もかつては微生物学者でmRNAについても研究していたというクロマイヤーは、夫妻は道を誤ったと感じたという。「馬鹿げた考えだと、真っ先にウールに言いました」、彼はそう回想する。「まるでSFだと思いましたよ」

それでも、2人がヨハネス・グーテンベルク大学マインツに集めた医師と研究者からなる小チームは、mRNAを決してあきらめなかった。そして、彼らと同じく冷たい目で見られていた、世界中のごく少数の微生物学者たちも。

***

続きは製品版でお楽しみください!

【著者紹介】

◎ジョー・ミラー(Joe Miller)

《フィナンシャル・タイムズ》紙フランクフルト特派員。ドイツ・マインツに本社のあるビオンテック社で世界初の新型コロナワクチンが開発されるまでの過程を同時進行でつぶさに取材。同社のトップであるウール・シャヒン、エズレム・テュレジ夫妻に密着取材することのできた数少ないジャーナリストである。初めての著書となる本書は、リモート取材も駆使しながら、夫妻のほか、50人以上の科学者、政治家、公衆衛生当局、ビオンテック社員への取材に基づき執筆した。

◎エズレム・テュレジ & ウール・シャヒン(Özlem Türeci & Uğur Şahin)

ビオンテック社の共同創業者(夫のウールは最高経営責任者、妻のエズレムは最高医療責任者)であり、世界初の新型コロナワクチン開発者。トルコからドイツへの移民労働者の子である二人は、それぞれザールラント大学とケルン大学で医学を学び、分子生物学と免疫療法で博士号を取得。腫瘍免疫学の分野で数々の業績を挙げ、科学論文および特許取得の実績は数百件に上る。mRNA研究への貢献が認められ、2022年にパウル・エールリヒ&ルートヴィヒ・ダルムシュテッター賞を夫婦で受賞する。

【監修者紹介】

◎石井 健(いしい・けん)

東京大学医科学研究所 感染・免疫部門 ワクチン科学分野教授。1993年横浜市立大学医学部卒業。3年半の臨床経験を経て、米国FDAで7年間、ワクチンの基礎研究や臨床試験審査に従事。2003年に帰国後、大阪大学微生物病研究所准教授、日本医療研究開発機構(AMED)戦略推進部長、医薬基盤健康栄養研究所ワクチンアジュバント研究センター長などを経て2019年より現職。専門はワクチン科学、免疫学など。

【訳者略歴】

◎柴田 さとみ(しばた・さとみ)

英語・ドイツ語翻訳家。東京外国語大学卒業。訳書にウォルフ『炎と怒り』(共訳、早川書房刊)、バラク・オバマ『約束の地』(共訳)、ミシェル・オバマ『マイ・ストーリー』(共訳)など。

◎山田 文(やまだ・ふみ)

翻訳家。訳書にゲイツ『地球の未来のため僕が決断したこと』、ユヌス『3つのゼロの世界』(以上早川書房刊)、ヴァンス『ヒルビリー・エレジー』(共訳)など。

◎山田 美明(やまだ・よしあき)

英語・フランス語翻訳家。東京外国語大学中退。訳書にバーグマン『イスラエル諜報機関 暗殺作戦全史』(共訳)、マーフィー『ゴッホの耳』、ピケティ『格差と再分配』(共訳、以上早川書房刊)など。