「現実優位の時代」における「虚構の価値」とは——宇野常寛『2020年代の想像力』序文特別公開

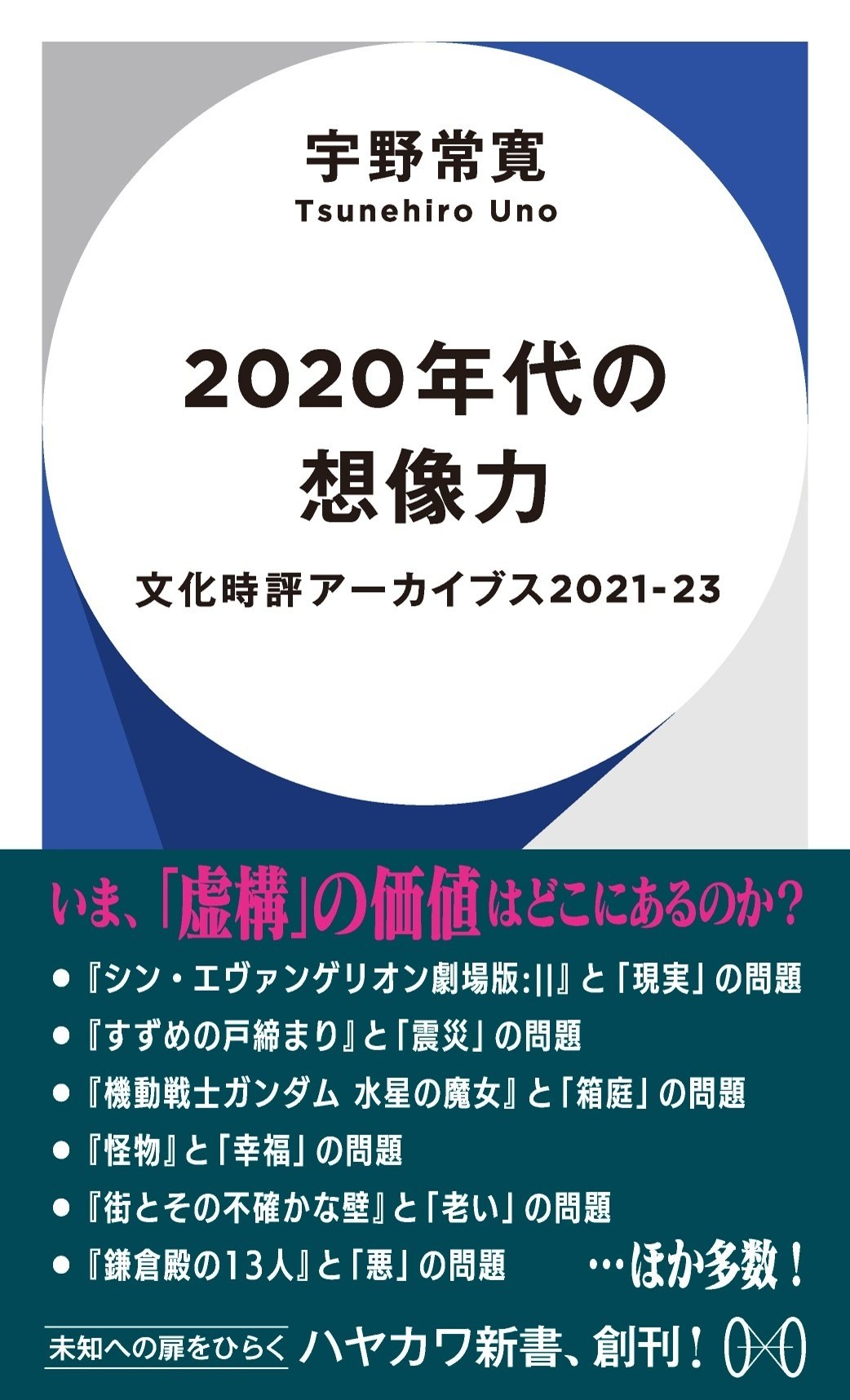

ポリティカル・コレクトネスとアテンション・エコノミーの間で、もはや表現の内実(虚構)よりも、作品を語るアクション(現実)の側に人々が強く快楽を覚える現代において、「虚構」の価値はどこにあるのか? 『シン・エヴァンゲリオン劇場版𝄇』『すずめの戸締まり』『機動戦士ガンダム 水星の魔女』『怪物』『街とその不確かな壁』『鎌倉殿の13人』など、この時代を代表する作品の分析を通じて強大な「現実」に抗うための想像力を提示する文化時評集、宇野常寛『2020年代の想像力 文化時評アーカイブス2021-23』が本日発売しました。

『ゼロ年代の想像力』初版から15年、その「想像力」の最前線が本書では示されます。今回の記事では、本書冒頭「序にかえて──「虚構の敗北」について」を特別公開いたします。

『2020年代の想像力 文化時評アーカイブス2021-23』

版型:新書版

刊行日:2023年8月22日(電子版同時配信)

定価:1,078円(10%税込)

ISBN:9784153400115

序にかえて──「虚構の敗北」について

現実優位の時代

今日において、創作物を批評するにあたってその背後に存在する情報環境の与える影響を無視することは難しい。情報環境の影響は作品の受容の形態やビジネスモデルの問題を超え、私たちの社会における虚構の位置づけにまで及んでいる。こうした今日の情報環境下における「虚構」の位置づけの変化は、本書に収録した文章を貫く主題の中でもっとも大きなものだ。

前提として、今日は現実が虚構に対して優位な時代だ。それを象徴するのが、2021年2月に公開された『シン・エヴァンゲリオン劇場版𝄇』の存在だろう。『エヴァンゲリオン』は1995年からはじまるテレビアニメから始まったシリーズであり社会現象と言える大ヒットを経て、1997年の劇場版で一度完結している。その後、2007年に原作者である庵野秀明が自らの手でリブートを開始し、「新劇場版」シリーズがはじまった。同作はその14年越しの完結篇だった。

この完結篇の物語の内容については、主人公の少年(シンジ)の農業体験を中心とした小中学校の林間学校のような「経験」による鬱からの回復と、主人公の父親の自身が親に愛されなかったために息子と向き合えなかったと言った類の内面吐露による息子との和解、といった通俗的なテンプレートに則ったものであり、特筆すべき点はない(詳しくは昨2022年に出版した『水曜日は働かない』〔ホーム社〕収録の批評文を参照していただきたい)。ただその結末は、同作が抱え込んでしまったやっかいな問題を体現してしまっている。そのエピローグは、無事成長した主人公がヒロインの1人(マリ)と、庵野の故郷である山口県宇部市の街に降り立つというものだ(このエピローグは実写で描かれる)。長い思春期=アニメ(虚構)を終えて、大人になり、実写(現実)に触れる──この結末は、同時期に放映されたNHKの庵野秀明の本作の制作過程を追ったドキュメンタリーの効果もあり、私小説的に受け取られた(少なくとも興行サイドは、それを意図してこのドキュメンタリーを放送したことは疑いようがない)。そこでは庵野が妻(マンガ家の安野モヨコ)に支えられて回復する姿が描かれた。最終的にシンジと結ばれるマリは、新劇場版から登場するキャラクターであり、新劇場版は、庵野秀明の結婚後に制作されたものだ。そのためマリ=安野モヨコの比喩として、同作は広く解釈された。その評価は概ね好意的なものだった。庵野秀明は家族(妻)の支えで回復し、長年の課題についに決着をつけた。その過程が作品に反映されている。こんな感動的なことがあるだろうか、というわけだ。

しかし、私は思う。これは果たして映画に対する評価なのだろうか。本当にこの「現実」のエピソードがなくても、人々は同作を称賛できたのだろうか?

あの農村の自治体が余った予算を使い切るために都会のお坊ちゃん向けにとりあえずやっているような農業体験を通じた「生きる喜び」の再獲得の安直さ(どこかで見たテンプレートを貼り付けているだけで、なんの創意もない)、いわゆる「ラスボス」である主人公の父の(これまた同じようにテンプレート的な)まるで俗流心理学本の凡例のようなトラウマの告白の薄っぺらさ……。こうした記号を貼り付けられただけで、人間は感動できるのだろうか? 「業界」を代表する「大作」を応援することでの社会的な成功を目論むか、同じくらい安直な感性を持っていなければそれは不可能だ。

この「安直さ」が全面に出たのが、ラストシーンだろう。シンジは亡き母の分身(レイ)でも、思春期の憧れ(アスカ)でもなく、大人として一緒に生きるパートナー(マリ)を選ぶ。しかし、それは「終わり」ではなく「はじまり」でしかないのではないか。

庵野秀明は「ここから」どんな関係を作っていくのかが、本当の物語だということが分かっていない。あの2人は坂元裕二作品で言えば『花束みたいな恋をした』の段階にいる。この後『最高の離婚』を経て『大豆田とわ子と三人の元夫』がある。真のヒロインを見つければ、それでトゥルーエンドに到り着けるような安易な世界に僕たちは生きていないのだ(これが分かっていないから人間観が薄くなる)。

「ハーレム状態から真のパートナーを見つける」ことが「救済」になってしまうと考える安直さが、この作品の本質だ。そして真の問題はこの安直さが、作品外のパフォーマンスで覆い隠されたことなのだ。

「成功した『テラスハウス』」としての『シン・エヴァンゲリオン劇場版𝄇』

2022年3月、庵野秀明は「エヴァンゲリオン」シリーズの公式ツイッターアカウントを通じて、同作が私小説的に解釈されることに対して否定的なコメントを発表した[*]。一般論として作者のコメントなどは、作者が作品をこう解釈してほしい/しないでほしいという願望の表明以上のものではなく、多くの場合は作品が描いてしまったものを隠蔽する効果を発揮する。したがって、人並みに知的であればこの種のパフォーマンスを真に受けることはない。

しかしここで庵野が今日のアニメファンの決して高いとは言えないリテラシーを前提に、印象操作を試みたことは明白だ。個人的にも、あれほどドキュメンタリー番組などで同作が私小説として読まれることを誘導しておきながら(それは庵野個人の意図ではなく、組織的な宣伝戦略かもしれないが)、そこが批判的な批評の論点になった途端に、作品外のパフォーマンスで世論をコントロールしようとする態度には疑問を感じざるを得ない。

そして重要なのはこの庵野のパフォーマンスこそが、同作がアニメという虚構ではなく、SNSという現実に主戦場を置いた作品であること、現代における虚構の敗北を象徴する作品であることを皮肉にも証明してしまっていることだ。

同作を一言で述べるのなら「成功した『テラスハウス』」だ。

『テラスハウス』は2020年まで、フジテレビで放映されていた恋愛リアリティーショーだ。見知らぬ男女6人が、共同生活を行なう過程を撮影するという趣向で、カップルが誕生すると、2人揃って共同生活から離脱(卒業)しなければならない暗黙のルールがある。同作は事実上、成り上がりたい若者たち(モデルやミュージシャンの卵が多い)が、名前を売るために、もっといえばインスタグラムのフォロワー数を増やすために「うまく立ち回る」ゲームだった。

これがエスカレートした結果、ある住民が「炎上」し、誹謗中傷の嵐に晒され、自殺した。そして、この事件をきっかけに、番組は終わった。

こうして考えたとき『シン・エヴァンゲリオン劇場版𝄇』とは成功した『テラスハウス』に過ぎない。虚構よりも、現実が優位であり、SNS上の印象操作に成功するか否かによって評価が決定する。シンジとマリは、この印象操作のゲームに、現実に勝ち抜いて「エヴァンゲリオン」というテラスハウスを「卒業」したのだ。

虚構の敗北と批評の死

劇映画からスポーツ中継まで、映像技術と放送技術の発展した20世紀は、人類がこれまでにないレベルで平面に映し出された「他人の物語」に感情移入していた時代だった。人間は太古から他人の物語に感情移入することによって社会を形成してきた。しかし、20世紀は映像技術と放送技術でそれがかつてないレベルで一気に大規模化し、日常化したのだ。マスメディアという怪物は「他人の物語」を用いてかつてない規模と速度で人々を動員し、社会を動かすことを可能にした。たとえばそれを最大限に利用したのがアドルフ・ヒトラーだった。

しかし21世紀に入ると、インターネットの登場でむしろ自分が体験したことを「自分の物語」として発信することのほうに人々の関心が傾いた。たとえば競技スポーツを「観る」ことよりもライフスタイルスポーツを「する」ことが、都市部の現役世代のアーリーアダプターであればあるほど支持される。

その結果として、「他人の物語」を提供するオールドメディアの側も現在の情報環境に適応しはじめている。たとえば国内のテレビで言えば「お茶の間からハッシュタグへ」と言われる現象がある。かつてのお茶の間で家族と一緒に見られていたテレビは、今はハッシュタグを通じて世界中にいる同じものが好きな人と盛り上がるものになった。コンサートや競技スポーツ観戦も、プレイの内容やゲームの展開は二の次で「あの正月は家族と沿道で応援した」といった自分の物語のための素材として消費されることを前提にその興行が設計されるようになって久しい。

こうして考えたとき、長期的な変化としては20世紀のレベルで「他人の物語」が文化の中心に居座るのはおそらく難しい。人間はそれがどれほど希少でも他人の物語を観るより、それがどれほど凡庸でも自分の物語を語るほうが好きな生き物だ。そして情報技術は誰でも簡単に自分の物語を語ることを可能にした。人類は「自分の物語」を語り、発信する快楽を覚えてしまった。もはや、後戻りはできない。そしてこの「他人の物語」から「自分の物語」への移行は虚構の現実に対する相対的な敗北を意味している。私たちは、虚構の中の他人の物語に感情移入するよりも、現実の中での自らの言動に承認を与えられる快楽の側に、その関心を移しはじめている。作品を株券のように扱い、「みんな」が支持しているものを自分も支持することで一体感を味わうゲームに、作品を鑑賞することそのものよりも大きな快楽を感じている。あるいは、表現されたものの政治的に正しくない側面を指摘し、タイムラインでその意識の高さを誇る行為のもたらす充実感に酔いしれている。作品を鑑賞する行為(受信)がそれを用いて承認を獲得する行為(発信)に圧倒されつつある。

作家が、事実関係の間違いならともかく──『アルプスの少女ハイジ』の舞台をアマゾンの奥地だと間違えてとらえている批評が書かれていたならともかく──解釈のレベルのことを読者に「指定」するのは、どう考えても一線を越えている。しかし、もはや読者/観客の多くは、作品そのもの(虚構)ではなく、作品についてのコミュニケーション(現実)に関心の重心がある。作品の表現よりも、作家の人生に関心があるし、他のみんなが褒めている/貶しているものに、自分がのるかそるか、どちらにすればポイントが稼げるかという現実にむしろ興味がある。だからこの「大本営発表」を誰も批判しない。

こうして、虚構と現実のパワーバランスはいま確実に後者に傾いている。人間が「正しさ」や「おもしろさ」を基準に、他の人間と採点し合う相互評価のゲームは極めてインスタントに承認欲求を満たす。そして人々はこのゲーム(現実)の快楽に夢中になり、物語(虚構)の快楽を忘れつつある。しかし、僕は虚構だけが表現できる価値があると(当然だが)考える。そのいま、世界から次第に忘れられそうになっている価値をどう、再浮上させるのか。それが今の僕の大きな関心だ。

【中略】

2つの政治回帰

そもそも「旧エヴァ」は『宇宙戦艦ヤマト』的な架空年代記(の中での父権的な自己実現の仮構)と『うる星やつら』的な終わりなき日常(の中での幼児的全能感の保全)との共犯関係──主人公は『うる星やつら』的な日常を守るために『宇宙戦艦ヤマト』的な戦地の非日常に赴き、その一方で『宇宙戦艦ヤマト』的な活躍を背景に『うる星やつら』的な日常で特権的な位置を与えられる──を作品の中に織り込み、戦後のアニメーションというか、オタク文化が育んできた虚構を用いたヒーリングという回路の総決算だと位置づけることができる。

これは僕がかつて「旧エヴァ」、つまり90年代に社会現象を起こしたかつての『新世紀エヴァンゲリオン』について書いた文章だ。ここでの『宇宙戦艦ヤマト』(的なもの)と『うる星やつら』(的なもの)は、当時(70年代〜80年代)のマンガ、アニメといった分野が引き受けていた「戦後」という時代の2つの精神性のことだ。全員が日本人に設定された乗組員が戦艦「大和」を改装した宇宙戦艦に乗り込み、ナチス・ドイツをモデルにした宇宙人の侵略に立ち向かうこの物語から、日本を連合国側(勝利した側)に置いた第二次世界大戦の「やり直し」という側面を軽視する(たとえば、アニメーションの「手法」にこそ本質がある、という立場を取る)こと、あるいはその裏返しとしての『うる星やつら』が結果的に体現してしまっていたアメリカの核の傘の下にあることを戦略的に忘却(したふりを)することでの日常性の肯定といった側面を無視すること─。これらは、当時(1968年以降)の政治的なものから距離を取ることこそ知的で、倫理的な態度であるというユースカルチャーのモードの無自覚な踏襲以外の何ものでもない。そして、この政治的なものへの免疫のなさ、総合的に(そこには当然、歴史や社会的なものへの接続が含まれる)作品というひとつの運動をとらえる視線の拒否こそが、僕には今日の、特に僕と同世代やそれより年長の世代のオタク的な感性と、インターネット上の歴史修正主義やヘイトスピーチとの親和性の高さをもたらしているように思えてならないのだ。僕たちは、この問題から目をそらす訳にはいかない。

「政治の話なんてダサくてできない」と語っていた新人類(後の「サブカル」)たちが加齢と社会不安に負けて政治的なイデオロギーと結びつき左傾化し、中にはテクノフォビアや反ワクチンといったものすら許容する人々まで目立ちはじめたその一方で、自分たちは中立的な技術を正しい知識に基づき批判的に用いることでイデオロギーの罠を回避できると述べていたおたく(のちの「オタク」)たちは同じ理由でその少なくない人々が右傾化し、歴史修正主義やヘイトスピーチを許容してしまっている。『宇宙戦艦ヤマト』の内包していたイデオロギーを表現の本質から遠い場所にあるものだとして論じることを退け、アニメーションの技術に注視して語ることを良しとする態度と、現状のオタクたちの稚拙な政治への「回帰」が無縁だと、本当に言えるだろうか?

歴史への態度をめぐって

歴史を捏造する/したつもりになる(宇宙戦艦ヤマト)か、歴史を忘却する/したふりをする(うる星やつら)か。この2つの立場は、一見対立するようでいて、実は共犯関係にある。架空年代記の中で歴史の捏造(ごっこ)が可能なのはそれは現実の歴史を忘却したいという欲望が社会の中で暗黙に共有されているからであり、そして歴史の忘却(をしたふり)が可能なのは歴史は作られたものに過ぎないというニヒリズムがやはり共有されているからだ。

宮崎駿は、80年代には「赤から緑へ」の流れを取り入れることで、90年代以降は日本的な霊性、アニミズムに傾倒することで、別の角度から歴史への再接続を試みた作家であるという側面があり、富野由悠季の展開した『機動戦士ガンダム』他のロボットアニメでは、『宇宙戦艦ヤマト』的なアプローチが批評的に受け継がれ、架空年代記(宇宙世紀)とそれを生きる拡張身体(モビルスーツ)の可能性と限界が描かれていった。

そして『うる星やつら』のテレビシリーズのチーフディレクターだった押井守は、その歴史の忘却をアニメーションの、正確には20世紀的な劇映画そのものの虚構性と重ね合わせてメタフィクション的なアプローチで批評的に描き出していった。このアプローチはやがてアニメーションという手法を用いたメタ劇映画(たとえば『パトレイバー2』)に発展していった。

そして庵野秀明による『(旧)エヴァンゲリオン』はこれらの先人たちの試行錯誤の総括として出現した。同作が『宇宙戦艦ヤマト』的な架空年代記(の中での父権的な自己実現の仮構)と『うる星やつら』的な終わりなき日常(の中での幼児的全能感の保全)を対立するものではなく、共犯関係として設定し、その構造をメタフィクション的に自己批評しているのはそのためだ。そしてその試みは、現実の事故的な侵入による作品世界の破綻(テレビシリーズ最終回)と、その破綻を受け止めた敗北宣言(旧エヴァ劇場版)として幕を閉じた。それは、革命で世界を変えるのではなく虚構の中に逃避することで自己の内面、世界の見方を変えるのだという20世紀後半のユースカルチャーのモードそのものの「終わり」を、日本で体現する現象だったのだ。かくして「虚構」は敗北し、「現実」優位の時代が回帰し始めたのだ。

戦後アニメーションの「2016年問題」

そして、その約20年後の2016年にこの問題は反復されている。この年に公開された(同じ庵野秀明による)『シン・ゴジラ』と『この世界の片隅に』はかつてこの国のアニメーションの想像力を支配していた歴史への欲望(捏造と忘却)をそれぞれ引き継いでいる。ただし、直接的にではなくメタ的に、だ。

『シン・ゴジラ』は「もし、平成の政治改革が成功していれば日本は没落しなかった(東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故に日本はもっときちんと対応できていた)」という仮想世界を用いたアイロニーであり、『この世界の片隅に』はなぜ、戦後の日本人は歴史の忘却(をしたふり)を欲望しはじめたのかというメカニズムを、戦中の一主婦の姿を通じて描いたものだ。前提としてどちらも優れた作品だが、それゆえに同時に戦後のアニメーション(特撮)の想像力の限界を示している。それはつまり、この戦後という長過ぎた時間に対して気の利いた嫌味を述べること(シン・ゴジラ)と、かつてはこのようなものではなかったと思い出話をすること(この世界の片隅に)がもっとも洗練された表現として出現してしまったことの限界だ。

同じ2016年の夏に公開された『君の名は。』がまさに、「架空年代記」(震災=彗星の落下による人的被害を回避できた歴史)を提示して、たかだか5年前の歴史を「忘却」させるヒーリングを提示して国民的なヒットを記録したことを合わせて考えれば、何が起きているかはより明白だろう。この国のアニメーションは、敗戦から70年を経た今となっても、戦後という名の呪縛から逃れられていない。歴史というものを正面から受け止めることができず、都合のよいものを捏造するか忘却したふりをするか、こうすればよかったと嫌味を言うか、昔はそうじゃなかったと自分たちを慰めるかしかないのだ。

90年代の終わりに、庵野秀明が引き受けたはずの「虚構の時代」の終わりはこうした戦後的な想像力の終わりであってもよかったはずだ。20世紀最後の30年を席巻した、文化の力で自己の内面を変えるというユースカルチャーのモードが、インターネットの登場とともに終わりを告げる。革命という失敗を再起動するのではなく、政治ではなく経済で世界を変えることが再び信じられるようになる。そしてグーグルかユーチューブを5分検索すればたいていの物語よりも刺激的な現実が見つかり、人々は見る映画を選ぶときに何よりまずそれをみんなが見ていて、タイムラインの潮目を読むのに使えるかどうかを基準にして、見た後はどちらに賭けたほうが評価経済的に、動員のゲーム的に有利かを考えて発言するようになった。

『シン・エヴァンゲリオン劇場版𝄇』問題再び

そして『シン・エヴァンゲリオン劇場版𝄇』からはさっぱりと、この国のアニメーションが抱え込んできた歴史との対峙という問題が抜け落ちてしまっている。これがおそらく、旧作とこの新劇場版との最大の違いだ。そして僕はここに、決定的な空疎さを感じる。

映画の公開と、それにまつわる作家の苦闘の物語に心を打たれた人が多いのは構わない。その気持ちを僕は否定しない。しかし僕はそのことで、アニメそのものの空疎さが意味することがまったく問題にされなくなっていることを残念に思う。いや、正確には違う。たしかにこの現実の物語は感動的だし、それを適切に伝えたプロモーションも立派だったと思う。しかし僕は力のある虚構が、アニメが見たかった。ただそのことが、とても残念だ。

虚構と現実を再接続するために

今日の虚構は、現実に敗北している。そのためにたとえば「歴史」のようなものへのアプローチがずいぶんと短絡的なものになってしまっている。それが僕の見解だ。では、どうすればいいのか、突破口はどこにあるのか。私たちは、虚構だからこそ描き出せるものに触れることで、はじめて現実に対して適切に対抗(対応)し得る。その確信がなければ、虚構とはただのサプリメントに過ぎない。しかしそうではない、と信じる力が虚構の側に立ち、ものを書くことを可能にしているのだ。

[*]「エヴァンゲリオン公式」(@evangelion_co) による以下3件のツイート 。https://twitter.com/evangelion_co/status/1501157075652472832、https://twitter.com/evangelion_co/status/1501157843369541632、https://twitter.com/evangelion_co/status/1501158149918629894。

◆書籍概要

『2020年代の想像力 文化時評アーカイブス2021-23』

著者: 宇野常寛

出版社:早川書房

本体価格:980円

発売日:2023年8月22日

◆著者紹介

宇野常寛 (うの・つねひろ)

1978年生まれ。評論家。批評誌「PLANETS」「モノノメ」編集長。主著に『ゼロ年代の想像力』『母性のディストピア』(早川書房刊)、『リトル・ピープルの時代』『遅いインターネット』『水曜日は働かない』『砂漠と異人たち』。