ブレイディみかこ氏推薦「この苦難の時代にこそ読んでほしい、シスターフッドと希望の書」『彼女たちの部屋』(レティシア・コロンバニ)

フランスで100万部を突破した小説『三つ編み』。その著者であるレティシア・コロンバニの最新作『彼女たちの部屋』を6月18日に早川書房より刊行します。

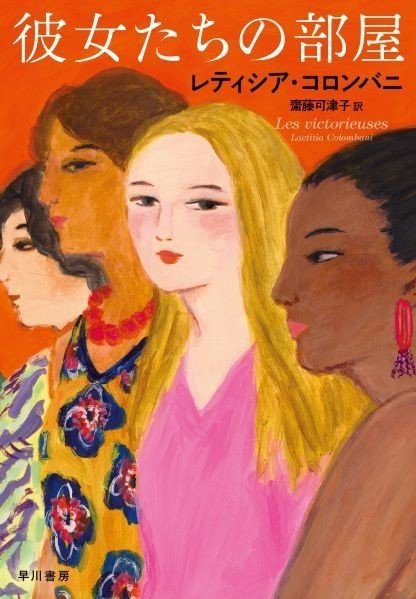

『彼女たちの部屋』レティシア・コロンバニ

齋藤可津子 訳/髙崎順子 解説/網中いづる 絵

本作は『三つ編み』とおなじく連帯の物語。苦しみのさなかにある女性、手を差し伸べる女性、その互いの交わりを描き出します。舞台は、約100年前に創設され、いまもパリで運営される困窮女性の保護・支援施設「女性会館 Palais de la Femme」です。

「この苦難の時代にこそ読んでほしい、シスターフッドと希望の書」とはブレイディみかこさんの言葉です。くわしい内容や施設について、『三つ編み』『彼女たちの部屋』の翻訳者である齋藤可津子さんに記していただきました。

訳者あとがき

齋藤可津子

デビュー作『三つ編み』(早川書房、2019年、原著は2017年刊)がフランスで100万部を売り上げ一躍ベストセラー作家となったレティシア・コロンバニ。その2作目となるのが本書『彼女たちの部屋』(Laetitia Colombani, Les victorieuses, Grasset & Fasquelle, 2019)である。

レティシア・コロンバニはもともとフランスの映画監督、脚本家、女優である。シナリオのように簡潔で映像を喚起させる語り口は映画人としての資質ゆえだろう。子供のころから映画の世界に憧れ、映画作家養成で有名なルイ・リュミエール大学で学び、弱冠25歳にして初の長篇映画(オドレイ・トトゥ主演『愛してる、愛してない…』原題À la folie … pas du tout, 2002年)を監督するなど、華々しいキャリアを築いていたかに見えるが、資金的制約から思うように脚本を書かせてもらえないなど行きづまりを感じていたという。

転機が訪れたのは40歳。この年齢でむなしさに襲われる友人を多く見てきたという彼女は、インタヴューでこう語る。「まだすべてを変えられる年ですが、来し方をふり返ってつらくなることもあります」。自身も「人生の20年を捧げてきた映画界に厳しさを感じ、もう幸せではありませんでした」と言う(『ル・パリジャン・ウィークエンド』紙、2019年5月10日付)。

40歳で一念発起、1年の休暇をとって執筆したのが『三つ編み』だった。

コロンバニが人生における優先順位を見直すきっかけになったのは、自分同様に若く、おさない子をもつ親友が乳癌を患ったこともあるかもしれない。というのも『三つ編み』はその親友と体験した出来事にインスピレーションを受けて書かれているからだ。

『三つ編み』には三人のヒロインが登場する。インドの若い母スミタは糞便回収を生業とする不可触民(ダリット)。イタリアのジュリアという20歳の女性が働く家族経営の作業場は倒産寸前。そしてカナダの弁護士サラは40歳のシングルマザーで、乳癌を宣告される。地理的にも社会的にもかけ離れた境遇にありながら、それぞれの試練を乗り越えようと懸命にもがく三人の人生が三つ編みのように交差して語られるうちに結びついていく。

フェミニズム小説ともいえる同作は折からの「 #MeToo 」ムーヴメントを背景にたちまちベストセラーとなり、文学賞を多数受賞、35言語への翻訳と著者の脚本監督による映画化も決定した。日本でも前向きな力づよさ、社会の周縁に追いやられた人々に対する著者の連帯意識、公正で誠実なスタンスが共感をもって迎えられ版を重ね、海外文芸としては初の「新井賞」(書店員、新井見枝香氏がひとりで選ぶ文学賞)も受賞した。

2作目となる本書『彼女たちの部屋』にも逆境におかれた女性たちが登場する。世界の三大陸を翔けめぐっていた『三つ編み』の俯瞰的視点はパリに着地し、かわって約百年のときを隔てたふたつの物語が展開する。

現代篇の主人公ソレーヌは40歳。パリの有名法律事務所に所属する弁護士で、失恋の痛手も激務でまぎらすある日、クライアントの自殺をきっかけに鬱状態に陥る。「自分の人生はまるでモデルルーム、見ばえはしても本質が欠けている。空っぽだ」と、虚無感にとらわれる彼女に、医師は「ほかの人のために何か」してみることを勧める。子供のころから書くのが好きだった彼女の目にとまったのは代書人のボランティア公募だった。恵まれた環境で育ち、仕事でつき合うのも有力実業家や金融界の大物だった彼女が180度方向転換、困窮し生活保護を受ける女性たちの住む施設に足を踏み入れる。

1920年代篇の主人公は、若くして周囲の反対を押しきり救世軍闘士となったブランシュ。盟友の夫とともに貧窮者の救済に心血を注ぐ。路頭に迷う女性とその子供たちが身を寄せられる施設をつくるため、政府首脳も財界人も巻き込む大々的な募金キャンペーンを展開し、資金調達に奔走する。

小説の舞台となる「女性会館」は実在する。パリ北東11区にそびえ建つ施設を、著者がたまたま通りかかって目にしたことが発端で本書は執筆された。この施設の創設に尽力した人物が1920年代篇のヒロイン、ブランシュ・ペイロン(1867~1933)である。

つまりこの小説にはフランスの都市生活者にとって、ごく身近でリアルな問題が描かれている。登場するのは元ホームレスや家庭内暴力の被害者、施設と里親家庭のたらい回しで育った元麻薬依存者、名前を変え女性として生きるトランスジェンダー、母の束縛から家出した若い女性。また、故国の因襲や戦禍を逃れてきた外国出身者の存在は、多くの難民を受け入れているフランスならではといえる。たとえば故国で女児におこなわれている性器切除(陰核の一部を切り取る)から娘を守るため母娘で越境してきた者(危険なだけでなく個人の尊厳を踏みにじるこの因襲は、アフリカのいくつかの国や民族で存続している)、旧ユーゴスラヴィアやアフガニスタン出身者も登場する。彼女たちの体験が随所で、まるで映画のフラッシュバックのように再現される。

身近でリアルな問題、とはいえよく知られているわけではない。女性ホームレスのレイプ被害について作中ではこう書かれている。「フランス国民が食卓につく夜八時のニュースで取りあげるには、気が利かない。夕食を終え眠りに就こうというとき、自宅アパルトマンの下で起こっていることを、人は知りたくない、目をつぶったほうがいい」。ソレーヌの態度も当初は消極的だ。軽蔑や無関心とまではいかなくとも自分の問題で手一杯、他人の悲惨な境遇には及び腰、気になっても躊躇して行動を起こせないといった微妙な心理が描かれる。そもそも「セラピー」として会館にかよいだすも、居住者たちに意表を突かれ、揺さぶられるうちに変化が起こってくる。

生まれた環境をはじめとする本人の力ではどうにもならない不幸や悪循環、これに翻弄され傷つきながら、なお堂々と胸を張って生きていこうとする女性たちのなかで、ソレーヌは自分の居場所、自分が為すべきことを見出していく。森の大火事でちいさな嘴(くちばし)に水をくみ消火にあたるハチドリの羽根に自分をなぞらえて、ささやかでも自分にできることをしようと思うようになる。フランス語で羽根はペンの象徴だ。ボランティア団体「連帯の羽根協会」の代表レオナールもまた、楽天的な性格の裏でつらい過去をもつ魅力的な脇役だ。

翻って1920年代篇のヒロイン、ブランシュは、他者の苦しみを自分の苦しみとして感じ、外で寝ている者がいると知ったらベッドでぬくぬくと眠れない性分、大義のために突き進むつよい女性。だが、逆説的にも当時は男女平等の建前すらないことが、本書に描かれる周囲の反応や法制度の不平等からもうかがえる。また、彼女が大望を実現させた1920年代は第一次大戦後の経済発展期にあり、女性の社会的地位に変化がみられた時期であることも注記しておきたい。

ブランシュとソレーヌの接点は「女性会館」、そして『自分ひとりの部屋』(原題A Room of One’s Own 片山亜紀訳、平凡社)でもある。ソレーヌがこよなく愛する作家であり、ブランシュと同時代に生きたヴァージニア・ウルフ(1882~1941)のこのエッセイは女性と貧困をテーマとする。イギリスで女性に参政権【*】や大学教育が認められたばかりのころ、女子学生向けにおこなわれた講演がもとになっているが、いまもなおわたしたちにもつよく訴えかける。

皮肉にも世界的なウイルス禍で、路上生活者や家庭内暴力の被害者がかつてない窮地にある時期に本書を送り出すことになる。不安の多い現在、そしてこのあとの日本の読者に本書がたたえる光がわずかでも届くことを願いつつ。

2020年4月

*イギリスの女性参政権獲得は1928年(1918年に部分的――男性21歳以上に対し女性は30歳以上――に参政権が認められた)、フランスは1944年(日本と同じ第二次大戦終結期)、ブランシュが育ったスイスは、すべての州で女性参政権が認められたのは1971年になってからである。女性参政権の獲得年代が早いほど現在の女性の地位が高いわけではない。

***

レティシア・コロンバニ『彼女たちの部屋』(齋藤可津子 訳)は6月18日に早川書房より刊行します。

◉関連記事