「これからの『人間たちの話』をしよう……」『横浜駅SF』柞刈湯葉の初SF短篇集、各篇冒頭イッキ読み!

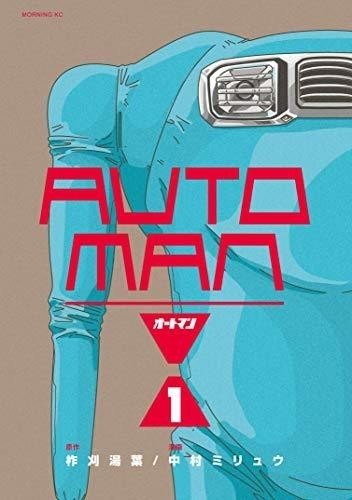

※書影は販売サイトとリンクしています

2016年。横浜駅が日本を覆う……という狂気の着想から紡がれた『横浜駅SF』で、SNSを中心に話題を席巻。SF界に颯爽と登場した柞刈湯葉。同作は第1回カクヨムWeb小説コンテストSF部門で〈大賞〉を受賞し、第38回日本SF大賞の最終候補作となった。

そして2020年3月。柞刈湯葉、初のSF短篇集となる『人間たちの話』が発売された。ポストアポカリプスSF、ディストピアSF、ファーストコンタクトSF、ラーメンSF、岩SF、透明人間SF。柞刈湯葉の柞刈湯葉的才能がいかんなく発揮された全6篇が収録される。ここで、それぞれの作品の冒頭をイッキに紹介しよう!(編集部・奥村)

「へいまつ、二三キロ」

双眼鏡のレンズ越しに青看板を見ながらエンジュは言う。厚い氷からヌッと顔を出した案内標識には、かつてこの細長い島に存在した都市の名と、そこへ至るまでの距離が記されている。長く氷に埋もれる間に顔料はあちこち剥がれ落ち、文字の判読を難しくしている。

「いや、『ひょうまつ』だな。兵士の兵に、植物の松」

「エンジュ、それたぶん『浜松』だよ。静岡の西のほう」

橇の荷物に腰掛けたヤチダモが、双眼鏡を持ったエンジュを見上げて言う。

「まだ静岡か。長えな」

「静岡は長いよねー」

ヤチダモは変声期の少年らしい中性的な声でぼやく。

エンジュはため息をついて双眼鏡をケースに入れると、オカクジラの硬皮に切れ目を入れて作ったゴーグルで目を覆う。一年中雪に覆われた日本列島を歩くには、こういった保護具がないと、すぐに反射光で網膜をおかしくしてしまう。

橇に結ばれたザイルをエンジュがかつぐと、ふたりは鉄歯のついた靴でざくざくと氷を踏んで歩きだす。氷の上には硬貨を差し込んだような穴が等間隔で刻まれていく。ふたりとも背中をすっぽり隠すザックを背負い、入り切らない荷物を橇にのせて引いている。

「今日暑いよねー。プラスなんじゃないかな」

とヤチダモが言い、

「風がねえからだな」

とエンジュは答える。外の気温がプラスになるなんて、一二歳のヤチダモは経験したことがない。一九歳のエンジュは幼い頃に一度だけそんな日があったのを覚えているが、村から持ってきた温度計を旅の途中で落としてしまったらしく、今の気温がプラスなのかどうかは分からない。そもそも、あの温度計にプラスの表記があったのかも思い出せない。

《1》

一九八四年、世界はオセアニア・ユーラシア・イースタシアと呼ばれる三つの全体主義国家に分割されていた。各国は徹底した監視体制と永続戦争により一党独裁を確立し、その統治は永遠に続くように思われた。

しかし一九九一年にユーラシアが内部崩壊し、ロシア共和国をはじめとする複数の国家に分裂すると、残る二大国も大幅な政治改革を余儀なくされた。完璧な管理社会はまたたく間にグダグダになり、やがて世界は二〇一九年を迎えた……

再生紙の再生紙をさらに再生した、ゾンビのような紙にボールペンを擦り付けると、気持ちの悪い摩擦感が手元に伝わってくる。薄井澄人(ウスイ スミト)は書いたばかりの原稿を顔の高さに掲げて、しばらくウーンとかフーンとかわざとらしい声を漏らした後、クシャクシャに丸めて床に放り投げた。

小説家志望の大学生がよくするように、狭い床には丸められたボツ原稿が散らばしてあった。ゾンビ紙は大学で無料配付されているので、原稿に試行錯誤する若者の姿を格安で演出することができる。大学から貸与されたワープロを執筆に使うこともできるが、それでは絵的に映えない。

国民青年文学賞の応募締切は、一ヶ月後に迫っていた。大学の期末試験も一ヶ月後だった。薄井は机に伏して頭を抱えた。

彼を悩ませているのは原稿の内容ではなく、試験の内容でもなく、それらの時間配分であった。悩むことで時間はさらに減り、それがまた悩みとなった。

日頃の無計画ゆえの自家撞着であったが、あたかも高尚な文学的苦悩を抱えているかのように深刻な顔をしていると、ぱぱぱぱーん、と勇ましいファンファーレが窓から響いた。

「お昼のニュースです!」

聴覚神経に直接刺さる甲高い声に、薄井は反射的に叫んだ。

「ああ、うるさいな!」

「国民の皆さん! お昼のニュースです!」

「むかしむかし、あるところに」

そういった言葉を弄する哺乳類の一種が、進化の枝先にふっと現れる以前から、彼らはそこに存在していた。

彼らの棲処は、太古の火山活動によって形成された、多孔質の岩石だった。

岩石の隙間は水で満ちていて、そこには幾千種もの有機分子が溶解していた。

分子のいくつかは触媒の能力を持ち、ある分子をべつの分子に変化させることができた。

それによって生じた分子が、新たな触媒能を獲得し、さらに別の分子を生み出すこともあった。

そのような複雑な化学反応の連鎖が、多孔質の岩石に含まれる無数の小部屋(セル)で、それぞれ独自に進行していた。小部屋同士は小さな穴で連結されており、ある小部屋で増えすぎた物質が、別の小部屋にゆっくりと染み出していった。

気まぐれに降り注ぐ放射線が小部屋のなかの分子を切断し、発生した遊離基(ラジカル)がそこで暴れまわることで、彼ら自身では作り得ないような画期的な新分子が生み出されることもあった。

絶海の孤島が独自の生態系を形成するように、物理的に隔離された小部屋で偶発的な触媒サイクルが誕生すると、それが周辺に伝搬し、岩石内部の環境を大きく塗り替えることもあった。

彼らのいる場所は、寒く暗い地中深くだった。

外気から供給される物質やエネルギーは乏しく、わずかな化学結合を切断するのにも悠久に近い時を要したが、地上世界の干渉を一切受けずに過ごしている彼らにとって、時間という概念は大きな問題ではなかった。

酸素はなかったが、それも好気生物ならざる彼らには好都合だった。

もしもある化学者が高度な分光技術を用いて、内部の小部屋に含まれる分子組成を解明すれば、それはまるで脳の神経系のような複雑なネットワークを構成していることに気づいたであろう。

少々の空想力のある者であれば、これらの小部屋たちが、「うちで作ってるアミノ酸の触媒能を使えば、そちらの穴はもっと豊かになりますよ」

「それには及ばない。我々の部屋には我々の秩序というものがある」

「いえいえ、これからの時代はアミノ酸触媒です。我々は天からの光によってこのイノベーティブな分子を生み出したのです。あなた方のように表面に含まれる無機塩を使っていては、すぐに他の部屋からの侵略者に滅ぼされてしまいますよ」

といったコミュニケーションを交わしているように見えたかもしれない。

もちろん彼らは言葉を使うような知性など持たない。ただの岩石に閉じ込められた、有機分子の水溶液でしかない。

遺伝の法則と呼ぶにもあまりに貧相な、記憶の漏洩のようなもので、つたなく脆い秩序

を継承させているのだった。地中深くでただ静かに、おそらく数億年にわたって、自分たちの存在理由を問うこともなく。

だが、これはそんな話とはおよそ関係のない、とある家族の物語である。

■

新野境平(しんの きょうへい)がこの世界に生まれ、物事を抽象的に考えるだけの思考力が形成された頃、彼の脳に最初に浮かんだ疑問は、

「なぜ自分はこんなにも孤独なのか」

というものだった。

「そういえば、この近くにラーメン屋があるそうですよ。部長」

と課長が出し抜けに言った。仕事を終えて帰路につく途中の、太陽系外縁天体群でのことだった。

「ラーメン? 何かね、それは」

「地球人の食べ物だそうです」

「我々にも食えるのか? 地球人とトリパーチ星人の食べ物には互換性はないはずだが」

と言いながらも部長は内臓袋をびぃと鳴らした。次のトリパーチ星系行きのポータル開門までは地球時間で3日ある。何か一食くらい腹に入れておきたいところだった。

地球で鉄道駅を中心とした街ができるように、銀河では超空間移動ポータルを中心とした街が形成される。太陽系外縁部、冥王星のさらに外側にあるエッジワース・カイパーベルトには、小惑星群を利用した都市駅近(エキチカ)が形成されていた。

エキチカの人口は二千万。そのうち2割は、太陽系外からポータルを通って来た「系外

人」である。

彼らは大小さまざまな体格を持ち、その肉体は炭素から珪素、窒素に燐(リン)、鉄やアルミニウムなど多彩な基質元素で構成され、水やアンモニア、有機溶媒にイオン液体といった溶媒をその身に湛えていた。

トリパーチ星人はその中で、ひとつの内臓系に複数の頭脳を持つ「複頭種」と呼ばれる種だ。内臓袋と呼ばれる球状の肉体に、キノコのような頭脳をいくつも生やしている。今ここで飯の相談をしているふたりはひとつの内臓袋を共有しており、ふたりとも母星にある貿易商社の社員だ。それぞれ「部長」と「課長」である。

彼らは内臓袋の栄養が不足すると、複数の頭脳が同時に空腹を感じることになる。そして内臓袋につながった神経系を通じて、飯についての相談を始めるのだ。

このような生物は銀河系でも比較的珍しい。銀河連邦の構成生物のほとんどは、ひとつの身体にひとつの頭を持つ単頭種である。

「ええ。ですが、なにやらここから20ピーフィヒシほど離れた小惑星に、どんな星系の客にも飯を出せる地球人がいると聞きましてね。路線バスが出ているので、すぐに行って戻れるそうですよ」

「ふむ」

と部長は神経系を鳴らした。

地球人経営の飲食店、と聞くと不安がある。地球人は一酸化水素を溶媒として用いる炭素基質生物で、自分たちの生態とはまったく相容れない。いくら契約を締結させての帰り道とはいえ、変なものを食べて腹を壊したのではたまったものではない。

もし物語の冒頭に映像的なイメージが必要なら、マグリットの「記念日」という絵をググって見てほしい。面倒ならググらなくてもいい。要するにこれは、仕事を終えてアパートに帰ると部屋の大半を占める巨大な岩がどすんと置かれていた人の話だ。

登山道で見かけるような土汚れた黒っぽい岩ではなく、ギリシャの神殿に使えそうな白くてすべすべとした岩だった。幅は3メートルほどある。

蛍光灯のシェードのそばまで岩が迫っているせいで部屋全体が影になって暗いが、隙間を抜けて反対側に行けるくらいの余白は残されている。これは幸いというべきだ。そうでないと僕は、今朝干した洗濯物を回収するためにベランダに出ることもできない。

ぐるっと回って概観すると、岩はデコボコしているものの、全体的に球体に近い形をしている。底面は平らになっているらしく、押しても引いてもぴくりとも動く様子はない。

問題はこの岩がどう見ても、玄関のドアもベランダの窓も通らない大きさである、という点だった。外から運び込むのは不可能。ちょうどボトルシップのような不可能物体だ。ルームロック、とでも言うべきか。それは部屋の鍵だな、と思ってひとりで笑った。しばらく笑ったあと、全く面白くない事に気づいて笑うのを止めた。

さて、どうしたものか。

この部屋にある家具は、玄関近くにある本棚と窓際にあるベッドだけだ。巨大な外来者の出現のせいで、彼らは土地を追われたインディアンのようにふたつの隅に肩身狭そうに収まっている。別に移動したわけではなく、両者とも元々この場所にあったものだが、前面の巨大な岩のせいで、本棚もベッドも一回り縮小したように見える。

ひとまずディパックを床に置いてiPhoneをベッド脇にある充電器に挿した。ポロン、と音が鳴って「充電中87%」という表示が出る。ベッドに腰掛けてぼんやりと白い岩肌を見ながら、さっきコンビニで買った夕飯のツナマヨパンを食べた。それから自分の現状について考えた。

家に帰ったらなぜか部屋の中に巨大な岩があった。

ぼくは透明人間だ。名前はまだない。

保険会社が実施したアンケートによると、男子中学生の「将来の夢」は一位がスポーツ選手、二位は医師、三位は建築士らしい。そんなわけがない。

健康な男子中学生がなりたいものと言えば「透明人間」と決まっている。この不透明な人間たちの社会では、たとえ匿名のアンケートでも幼少時から何重にも被せられた「社会性」というオブラートを破ることは出来ない。だがその奥に秘められている彼らの本当の望みは、あえて断言しよう、透明人間である。

つまり透明人間であるぼくは、全国一八〇万の男子中学生の切なる願望の具現体ということになる。当然クラスの誰もがぼくに嫉妬し、羨望の眼差しを向け、歯噛みして悔しがり、昼休みのたびに上級生に体育館裏に呼び出されて「お前ちょっと下級生のくせに生意気なんだよ」と言って腹パンされるのかといえば別にそんなことはない。

なにしろ透明人間なので、クラスの男子も女子も、当然ながら教師も、教室にぼくがいることに気づいていないのだ。いくら妄想力豊かな中学生といえども、見たことのない人間に嫉妬するのは容易なことではない。なんてことだ。せっかく羨望の的として生まれてきたのに、透明すぎて的に視線が当たらないとは!

まあ、それもこれも生まれてからずっと透明なせいだろう。もし好きなタイミングで不透明になれればもっと楽しいのだろうけれど、さすがに一人の人間が透明になったり不透明になったりするのは物理的におかしい。ああいうのは透明人間を見たことのない作家が想像で書いたフィクションだ。

かく言うぼくも、自分が透明人間だと気づいたのはわりと最近のことだ。確かここ数年のことだったと思う。その前は自分を幽霊だと思っていた。

どこで生まれたのかはまったく見当がつかない。物心ついた頃はどこかの家のリビングみたいなところで毎日だらだらテレビを見ていたのを記憶している。起きてる時間はずっとテレビがついている家だった。ぼくはそれで言葉を覚えたんだと思う。

小さい女の子と両親の三人暮らしの家で、両親が女の子の世話をずっとしてるのにぼくにはまったく構わなかったので、ぼくはこの子供とは違うなにかなんだろうと理解した。

それでテレビで流れるアニメとか映画に、なんか半透明でフワフワしてて普通の人には見えない「幽霊」というのが出てきたので「そうかそうか、ぼくは幽霊なのか」と思ったわけだ。

年月とともに体が成長していることがわかったけど、幽霊は成長しないなんて知らなかったので別に不思議には思わなかった。たまに家族が玄関ドアを開けるタイミングを狙って外に出た。外は通行人にぶつかったり自転車にはねられる危険があったけれど、それでも好奇心が抑えられなくてあちこちうろついていた。

そんなことを続けていたらある日迷子になって、それ以来二度と家に帰れなかった。仕方ないのでべつの家に忍び込んだ。老夫婦が二人で静かに暮らしている家だった。ぼくはそこを拠点に幽活(幽霊としての活動)を始めることにした。

各短篇の続きは、書籍でお楽しみください。紙版と電子版それぞれ、各書店さんにて絶賛発売中!(以下書影は販売サイトとリンクしています)