一匹のネコが不景気の町を救う! 感動実話『図書館ねこデューイ』試し読み

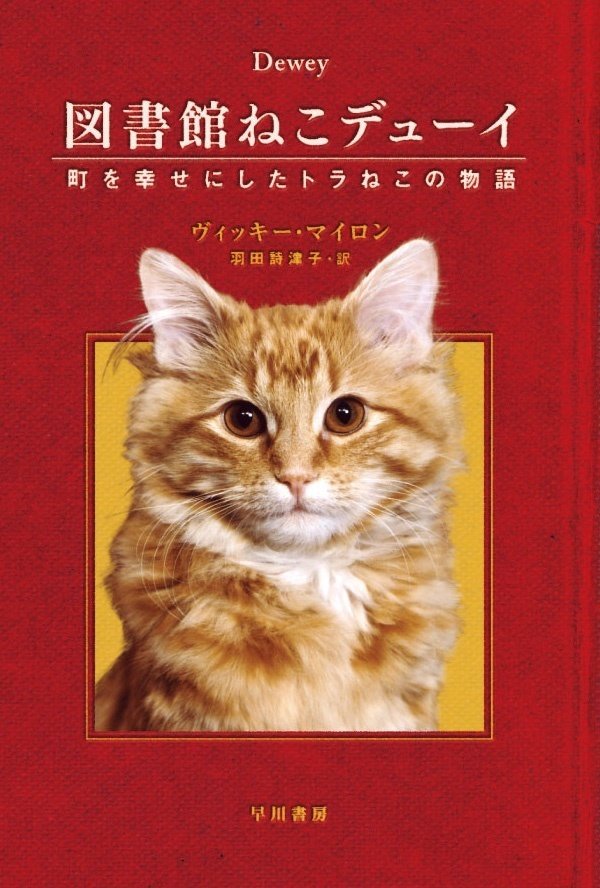

アメリカ中西部田舎町の図書館の返却ボックスの中で見つかった一匹の子ねこ。デューイと名付けられたその雄ねこは、人なつこい性格と愛らしいしぐさで町の人気者に。ともに歩んだ女性館長が自らの波瀾の人生を重ねながら、世界中に愛された図書館ねこの一生を綴る感動エッセイが『図書館ねこデューイ 町を幸せにしたトラねこの物語』(ヴィッキー・マイロン、羽田詩津子訳、ハヤカワ・ノンフィクション文庫)。一部抜粋して試し読み公開します。

動物はどのぐらいの影響力を持てるものか? 一匹の猫がいくつの人生とふれあえるだろう? 捨てられていた子猫が、小さな図書館を出会いの場と観光客の注目の的に変え、アメリカの昔ながらの町に活気を吹きこみ、地域全体をひとつにまとめ、世界じゅうで有名になるなどということがありうるのだろうか? アイオワ州スペンサーで愛された図書館猫、デューイ・リードモア・ブックスの物語をきけば、そうした疑問の答えが手に入るだろう。

とてつもなく寒い朝

1988年1月18日は、アイオワがとても冷えこんだ月曜だった。前夜、気温は零下15度までさがった。そのうえ寒風がコートの下まで浸みとおり、骨までこごえさせた。とてつもない寒さで、息をするのさえつらいほどだった。アイオワの住人なら全員が知っているが、平地では寒さを防ぐ術がないのだ。ノースとサウスの両ダコタ州を経由したカナダからの風が、直接町に吹きこんできた。町の給水塔が1893年に焼けおちたときは──導管がこおるのを防ぐために詰められていたわらに火がつき、おまけに付近の消火栓はすべてこおりついていた──厚さ60センチ、直径3メートルの氷がタンクの上からすべりおち、地域レクリエーションセンターを押しつぶしたうえ、グランド・アヴェニューのありとあらゆるものを粉々にした。それがスペンサーの冬なのだ。

わたしはもともと朝型人間ではないし、ことにまだ暗くて雲のたれこめた1月の朝はうれしくなかったが、仕事には熱心だった。十ブロック先の仕事場にでかけた朝7時半にはすでに数台の車が道を走っていたが、いつものようにわたしの車が最初に駐車場にすべりこんだ。通りの向かいのスペンサー公共図書館は死んでいた──わたしがスイッチをいれて生き返らせるまでは、明かりも人の気配もなく、物音もしなかった。夜のあいだにヒーターが自動的に入っていたが、朝いちばんの図書館はまだ冷凍庫のようだ。アイオワの北部にコンクリートとガラスの建物を造ろうなどと、誰が考えたのだろう?

まず、コーヒーが飲みたかった。

まっすぐ図書館のスタッフルーム──電子レンジと流し台のついた小さなキッチン、大半の人にとっては雑然としすぎている冷蔵庫、数脚の椅子、私用のための電話があるだけの部屋だ──をめざすと、コートをかけ、コーヒーをいれはじめた。そして、土曜の新聞にざっと目をとおした。ほとんどの地元のできごとが図書館に影響を与える可能性がある。地元新聞《スペンサー・デイリー・レポーター》は日曜と月曜には発行されていなかったので、月曜は週末のニュースに追いつく日だった。

「おはよう、ヴィッキー」図書館の副館長ジーン・ホリス・クラークが入ってきて、スカーフとミトンをとった。「ひどい天気ね」

「おはよう、ジーン」わたしは新聞をわきに置いた。

スタッフルームの奥の壁際には、蝶番で開く蓋のついた大きな金属製の箱があった。箱は高さ60センチ、縦横1.2メートルで、ちょうど脚を半分の長さに切りおとした二人掛け用のキッチンテーブルぐらいの大きさだった。金属製のシュートが箱のてっぺんから突きでて、壁のなかに消えていた。シュートの先は建物の裏の路地に面していて、外壁に金属製のスロットが開いている。図書館の時間外返却口だ。

図書館の返却ボックスにはありとあらゆるものが放りこまれる──ゴミ、石、雪玉、ソーダ缶。真似する人がでてくるので、図書館員はそれについて話題にしないが、どんな図書館員もその問題に悩まされている。ビデオ店もおそらく同じ問題を抱えているだろう。壁にスロットを開けると厄介事を招きやすいのは、スペンサー公共図書館のように、中学校の向かいの路地に返却口がある場合だろう。午後に何度か、返却ボックスで大きな破裂音がしてびっくりしたことがある。中には爆竹が放りこまれていた。

週末のあとは返却ボックスは本でいっぱいになっているので、毎週月曜、担当者が返却処理をして棚に並べられるように、わたしはカートに本をのせておく。この特別な月曜の朝、わたしがカートを押してくると、ジーンが部屋の真ん中にたっていた。

「音がきこえる」

「どういう音?」

「返却ボックスからよ。動物じゃないかと思うわ」

「なんですって?」

「動物よ。返却ボックスに動物が入りこんだんじゃないかしら」

そのとき、わたしも金属製の蓋の下から低いくぐもった音をきいた。動物のようには思えなかった。むしろ、咳払いをしようとしている老人のようにきこえた。だが、老人ではないだろう。シュートの入り口は10センチ足らずの幅なので、いくらなんでも狭すぎる。動物というのはたぶんまちがいないが、種類は何だろう? ひざをつき、リスかもしれないと思いながら蓋に手を伸ばした。

まず、箱の中から凍てついた空気がたちのぼってきた。誰かが返却口に本をねじこんだまま、開けっぱなしにしたのだ。箱の中は戸外と同じぐらい冷たかった。箱は金属製なので、たぶんもっと冷たかっただろう。冷凍した肉も保管できそうだった。寒さに息をとめたとき、子猫をみつけた。

箱の手前の左隅に丸くなっていた。頭をうなだれ、脚を体の下に折りたたみ、自分をできるだけ小さくみせようとしている。本は箱いっぱいに危なっかしく積まれていて、子猫の姿は本の陰になってよくみえなかった。もっとよくみようとして、一冊の本を慎重にとりのぞいた。子猫はわたしをみあげた、ゆっくりと悲しげに。そしてまた頭をたれ、丸くなった。子猫は強がろうとはしなかった。隠れようともしなかった。おびえているようにすらみえなかった。ただ助けてもらうのを待っていたのだ。

心がとろけるというのが陳腐な表現だということは承知しているが、まさにそのとき、わたしに起きたのはそれだった。わたしは骨抜きになってしまった。わたしは涙もろい人間ではない。シングルマザーで農場育ちで、つらい時期を乗り越えて人生を切り開いてきた。しかし、これはあまりにも……予想外だった。

わたしは子猫を箱からとりだした。子猫の体はわたしの両手にすっぽりおさまりそうだった。あとで生後八週間くらいとわかったが、そのときは生まれてから8日もたっていないようにみえた。ひどくやせているので、肋骨がすけてみえるほどだった。心臓の鼓動と、肺の呼吸が感じられた。哀れな子猫はひどく弱っていて頭を持ちあげていられないほどで、ガタガタ震えていた。口を開けたが、2秒後にでてきた声は弱々しくしゃがれていた。

そして冷たかった。そのことがいちばん鮮明に記憶に刻まれている。生き物がこれほど冷たいとは信じられなかったからだ。そこで子猫を腕に抱き、わたしの体温で暖めようとした。子猫は嫌がらなかった。それどころか、わたしの胸のあいだにおさまり、頭を心臓に押しつけた。

「まあ、驚いた」ジーンがいった。

「かわいそうな子」わたしはさらにきつく抱きしめた。

「かわいいわね」

しばらく二人とも口をきかなかった。ただ子猫をじっとみつめていた。やがてジーンがいった。「どうやってあそこにはいったのかしら?」

わたしは昨夜のことは考えていなかった。今のことを考えていた。獣医に電話するには早すぎた。医師はあと1時間は病院にこないだろう。だが、子猫はひどく冷たかった。わたしの腕のなかにいても、激しく震えているのが感じられた。

「どうにかしなくちゃ」わたしはいった。

ジーンがタオルをつかみ、わたしたちは鼻先だけでるように子猫をくるんだ。その大きな目は、タオルの陰からびっくりしたようにこちらをみつめていた。

「温かいお風呂に入れましょう。そうすれば震えがとまるかもしれない」わたしはいった。

スタッフルームの流しにお湯をため、子猫を抱いていたのでひじの先で温度を確かめた。子猫は流しの中に氷のかたまりのようにするりとすべりこんだ。ジーンが美術用品の棚からシャンプーを探しだしてきたので、わたしはゆっくり、愛情こめて、ほとんどなでるようにして子猫を洗った。お湯がどんどん灰色になるにつれ、子猫の激しい身震いはおさまり、低く喉をゴロゴロ鳴らしはじめた。わたしは微笑んだ。この子猫はタフだ。だが、とても幼かった。ようやく流しからとりだしたとき、子猫は生まれたてのようにみえた。大きななかば閉じた目、小さな頭から突きでた大きな耳、そして小さな体。濡れて無防備で、母親を求めて弱々しくミャーミャー鳴いていた。

本の修理のときに糊を乾かすドライヤーで、毛を乾かしてやった。30秒もしないうちに、わたしの抱いている子猫は美しい長毛の赤茶色のトラ猫になった。体がひどく汚れていたせいで、最初は灰色だと思ったのだ。

ドリスとキムが出勤してくると、スタッフルームの4人全員が、順番に子猫をあやした。8つの手が次々に子猫にふれた。わたしが子猫を無言で腕に抱き、赤ん坊のように前後に揺すっているあいだ、他の3人のスタッフは話し合っていた。

「どこからきたの?」

「返却ボックスよ」

「まさか!」

「雄、それとも雌?」

わたしは目をあげた。全員がわたしをみつめている。「雄よ」わたしはいった。

「きれいな猫ね」

「生まれてどのぐらい?」

「どうやってボックスにはいったのかしら?」

わたしはきいていなかった。ただ子猫だけをみつめていた。

「外はとっても寒いわ」

「こおっちゃうほど寒いわよ」

「今朝は今年いちばんの冷え込みだったわね」

沈黙。それから「誰かがボックスに放りこんだにちがいないわ」

「ひどいことをするわね」

「もしかしたら助けようとしたのかもしれない。寒さから」

「どうかしら……まだこんなに小さいのに」

「生まれたばかりだわ」

「本当にきれいね。ああ、胸が張り裂けそう」

わたしは子猫をテーブルにおろした。哀れな子猫はちゃんとたっていられないほどだった。なにしろ足の肉球がみんなしもやけになっていて、その次の週には白くなってはがれおちたのだから。それでも、子猫は実に驚くべきことをした。テーブルの上にたつと、一人一人の顔をゆっくりとみあげたのだ。それからよろよろと歩きはじめた。みんなが手を伸ばしてなでると、彼は小さな頭を順番に相手の手にこすりつけ、ゴロゴロ喉を鳴らした。始まったばかりの人生における恐ろしいできごとを忘れて。図書館の返却ボックスに彼を押しこんだ残酷な人間のことを忘れて。その瞬間から、新しい人生で出会った人全員に感謝したがっているかのようだった。

返却ボックスから子猫をとりだしてから20分経過していたので、わたしにはいろいろなことを考えるだけの十分な時間があった──図書館で猫を飼うことはかつて当たり前だったこと、図書館をもっと友好的で魅力的な場所にするために進行中だった計画のこと、水のボウル、えさ、猫のトイレに関する実際的な計画、わたしの胸に抱かれ、わたしの目をみあげたときの子猫の信頼しきった表情。したがって、とうとう誰かがこうたずねたとき、わたしの心はすっかり決まっていた。「この子をどうしたらいいの?」

「そうね」わたしはたった今思いついたかのように答えた。「たぶん、ここで飼えるんじゃないかしら」