【親子で自由研究】都市部でもセミの羽化が簡単に見られるコツ(動画あり) 『東京いきもの散歩』番外篇

大都市にも意外とたくさん棲んでいる野生の生き物のガイドブック『東京いきもの散歩』は、夏休みの自由研究にぴったりの1冊。数あるアイデアのなかから今回はセミの羽化観察をご紹介します。

著者の川上洋一さんによれば、都市部のほうがセミの羽化を見るチャンスが多いのだとか。都市部にはセミの幼虫が棲める場所が少ない分、土と樹木がある公園などに集中して棲息しているそうです。

というわけで、編集部Kがセミの羽化を観察しに行ってきました! 昆虫観察は約25年ぶりのド素人です。

こちらが、外濠公園(東京都千代田区)で撮影したミンミンゼミの羽化の動画です(※画面が揺れるのでご注意ください)。

***

ここからは、都市部でセミの羽化を観察するポイントを、動画制作の裏話とともにご紹介します。

【1】日中に、セミが多い公園を下見に

最初のポイントは、セミがたくさん鳴いている公園や寺社を探すこと。

2018年7月18日午後12時、東京都千代田区にある外濠公園へでかけました。外濠公園は、JR飯田橋駅から徒歩数分にある、水辺沿いにあります(市ヶ谷駅、四ツ谷駅からも行けます)。

外濠公園は桜の名所として有名で、遊歩道に並木があります。そして、木々のまわりに下草が少なく、土がむきだしなので、セミの幼虫が開けた穴が見つけやすいこともポイントです。

明るいうちに、セミの鳴き声がして、抜け殻がある木を探します。(注意! Kは正午に下見に行きましたが、とても暑いです。朝の涼しい時間がおすすめです。それでも熱中症には気をつけて)

いました、いました、アブラゼミ(上)とミンミンゼミ(下)。

抜け殻も、あちこちに。

木の根本から伸びた葉っぱについている子も、意外と多いです。

「何もそんな不安定な場所じゃなくても…」と思うのですが、あとでこの子たちに助けられることに。

どの抜け殻が、どのセミなのかを調べるのも、自由研究にうってつけ。街中でよく見かけるアブラゼミとミンミンゼミの幼虫は、とても似ています。その見分け方も、本書に書かれています。

抜け殻がたくさんある場所を撮影などして覚えておいて、夕方から夜にかけて戻ってみましょう。

【2】夕方から羽化の観察!

翌日の19日午後6時30分ごろ、ふたたび外濠公園へ。Kはビデオカメラで撮影しましたが、スマホでもだいじょうぶ! スマホのライトか、小さい懐中電灯で照らしましょう。

探すこと20分ほど、木を登る幼虫を発見!

いそいそとカメラを向けて、幼虫が止まって羽化をするのを待ったのですが、この子は上へ上へと登り、ついには見えないところへ…。

このあとも、幹を登る幼虫を2匹見つけたものの、どちらも高いところへ行ってしまいました。そこで方針を変えて、根本の葉っぱを探すことに。

そして午後7時38分、ついに見つけました!

しゃがんで見られる位置に、ミンミンゼミの幼虫がいました。羽化をはじめて、背中からうっすら白い体が見えています。

2分後、だいぶ体が出てきました。

開始から8分後、顔が見えました。この日は風もあって、葉っぱがゆれるなか、がんばっています。

開始から15分後、ついにほぼ全身が出てきました!

それにしても、すごい体勢です。風がふくたび落ちるんじゃないかとひやひやします。

このまま20分ぐらいじっとしながら、徐々に羽を広げていきます。

開始から35分後、脚をじたばたさせて、体を起こしました。腹筋運動ができない人みたいな動きでしたが、ぶじに起き上がり、殻に脚をかけます。

そして、おしりを殻からぬきます。

羽化開始から40分後、羽も伸びきりました。まだ柔らかいので、このまま固まるまでじっとしています。

羽化というと深夜、日付が変わるころに行うものと思っていましたが、午後7~8時までの時間帯なら、小さなお子さんといっしょに観察できますね。

【3】ポイントまとめ

時期:7月中旬~8月いっぱい

場所:セミが鳴いている公園や寺社など(敷地は大きくなくても可)

(1)明るいうちに抜け殻を探して、場所を覚えておく。木の幹よりも、根本の茂みや、ツツジなどの低木の葉のほうが観察しやすいのでおすすめ。

(2)夕方6時半~7時ごろに、下見した場所に戻る。スマートフォンでも足りるけれど、カメラや懐中電灯も便利。虫除け対策(スプレー、長袖長ズボン)は必須。

(3)幼虫が地面を歩いているので、踏まないように注意。幹や枝を登っているのを見つけても、触らない(逃げてしまう)。

(4)なかなか羽化をはじめない幼虫もいるので、複数見つけておくと、スムーズに観察できる。

(5)お子さんは保護者さんと行きましょう。明るいところでも羽化をするので、暗すぎない安全な場所を探す。大騒ぎしたり、人家を懐中電灯で照らしたりしないように。

***

『東京いきもの散歩』では、東京23区にいる6種類のセミを紹介。23区では珍しいヒグラシの探し方から、6種類を完全制覇するためのコツも書いています。

セミのほかにも「チョウが集まる庭の作り方」「ダンゴムシの土作りの観察の仕方」「海辺の生き物や野鳥が集まる場所」などもあります。自由研究にお役立てください!

***

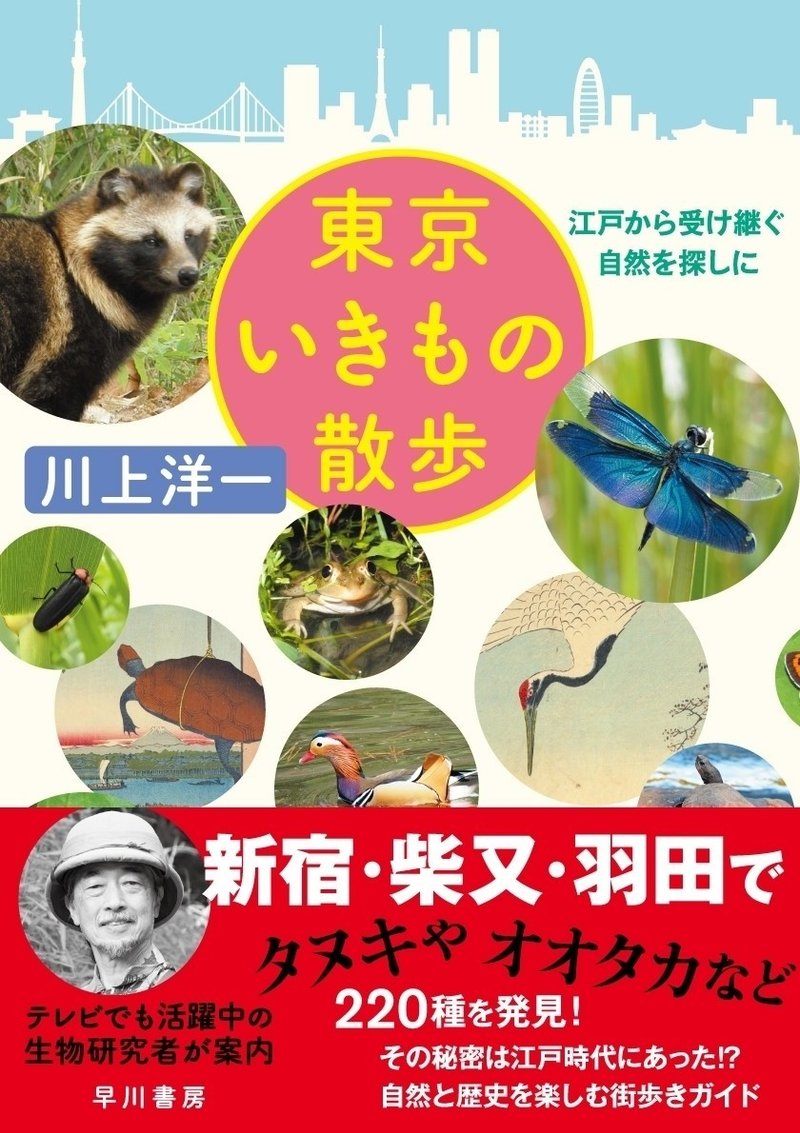

川上洋一『東京いきもの散歩——江戸から受け継ぐ自然を探しに』は早川書房より好評発売中です。