『元年春之祭』クロス・レビュー第1弾! 「二人の少女がぶつかり合い推理する優れた青春本格ミステリ」――千街晶之

現在発売中の「ミステリマガジン」11月号に掲載されている『元年春之祭』クロス・レビューより、文芸評論家・千街晶之氏にご執筆いただいたレビューを特別掲載いたします。

二人の少女がぶつかり合い推理する優れた青春本格ミステリ

千街晶之(文芸評論家)

中国、台湾、香港といった中国語圏のミステリが「華文ミステリ」の名称のもとに注目を集めていることは、本誌の読者には今更説明するまでもないだろう。このたび邦訳された『元年春之祭』は、日本の金沢に在住の中国人作家・陸秋槎の作品である。

中国人作家による本格ミステリとしては、二○○九年に邦訳されて高く評価された水天一色の『蝶の夢 乱神館記』が印象深いが、本書もそれと同様に歴史ミステリである(ただし、舞台となる時代は大きく異なるけれども)。これは、私立探偵が違法であるため作中に名探偵を登場させづらいなどの事情により、現代の中国を舞台にした本格ミステリを書くにはさまざまなハードルが存在しているからかも知れない。

華文ミステリ普及の旗振り役である島田荘司の作品を中心に、日本のミステリはかなり中国に翻訳されており、日本の新本格の影響を受けた作家も出てきている(『現代華文推理系列』に「人体博物館殺人事件」が収録された御手洗熊猫(みたらい・ぱんだ)など、ペンネームからして島田荘司へのオマージュが明らかだ)。陸秋槎も新本格の影響を受けた作家で、三津田信三や麻耶雄嵩のファンだという。

さて、『元年春之祭』の舞台は紀元前一○○年、前漢の武帝の時代。人里離れた山中に、楚の祭祀を伝える名門・観(かん)一族がひっそり暮らしている。そこに、長安の豪族の娘である於陵葵(おりょう・き)が、侍女の小休(しょうきゅう)とともにやってきた。葵は観家の娘・露申(ろしん)と友情を結ぶ。

観家では四年前、露申の伯父である無咎(むきゅう)の一家が殺害され、娘の若英(じゃくえい)だけが助かるという惨劇が起きていた。雪の上に犯人の足跡は残されておらず、事件は未解決のままだ。そして現在、葵が滞在している観家で新たな殺人が起こる。しかも今回も、犯人は誰にも姿を見られずに現場から消えていた……。

本書は、視点人物である露申と、もうひとりの主人公である葵という二人の少女の対話シーンから幕を開ける。葵は露申が遠く及ばぬ学識を身につけており、教養のない露申を見下すような発言をするが、それは葵が成り上がり者の出であるため、由緒正しい貴族の露申が、期待したような学識を持ち合わせていなかったことへの失望であるようだ。露申は観家の嫡流にあたる従姉の若英のほうが自分より知識が豊富だろうと言い、そこから二人の話題は四年前の事件へと移行してゆくのだが、観家の一員であるが故に感情を排して客観的に事態を見られない露申に対し、第三者である葵は相手の感情などお構いなしに推理し、露申の血族を犯人として名指しすることも躊躇しない。

この後、葵がホームズ、露申がワトソンの役割として、少女同士の探偵コンビを組んで事件に立ち向かうのか……と思いきや、本書はそう単純な流れではない。というのも、新たに起きた連続殺人や、侍女の小休に対する残酷な態度などを見て、露申の中に葵への不信感が芽生えてゆくからだ。

本書の終盤には、二度に亘る「読者への挑戦状」が挿入されており、その後にいよいよ一連の怪死事件の謎が解明される。第一の事件で犯人の姿が誰にも目撃されなかった理由、第二の事件のダイイング・メッセージの意味など、それぞれ本格ミステリとしてのセンスの良さが感じられるし、三津田信三風の推理の二転三転の果て、無関係に見えたエピソードが最後に結びついて事件の構図を浮かび上がらせる展開にも圧倒される。

また本書の重要な読みどころは、当時の中国でなければ成立しない風変わりな動機にもある。日本の本格ミステリで言えば、例えば笠井潔の『哲学者の密室』、京極夏彦の『鉄鼠の檻』、古泉迦十の『火蛾』などの系譜に近いものを感じさせる動機だ。その解明の鍵となっているのが作中で語られる歴史上のエピソードであり、各章の扉に楚の政治家・屈原の詩が掲げられているのもヒントの役割を果たしているのだ。第二章の冒頭、関係者全員が集った宴席で繰り広げられる、歴史や宗教に関する会話は特に重要で、事件に無関係だろうと思ってゆめゆめ読み飛ばしてはいけないのである。

「読者への第二の挑戦状」において著者は、「私はいつも創作のさい、伏線を張ることばかりを気にして物語をおろそかにしていないかと恐れている。推理小説はおそらく答えのついた問題文とイコールではなく、それ以上のものを意味し、意外性のほかにも読者にさまざまな読書体験を与えるものだと考える」と述べている。優れた本格ミステリである本書は、露申と葵という二人の少女が、その若さ故に感情をぶつけ合い、傷つけ合いながら残酷な真実に辿りつくまでを描く青春小説でもあり、第三者然とした超越的な万能の名探偵が謎解き役であれば味わえないような余韻が備わっている。そういう面でも読み応えのある小説だ。

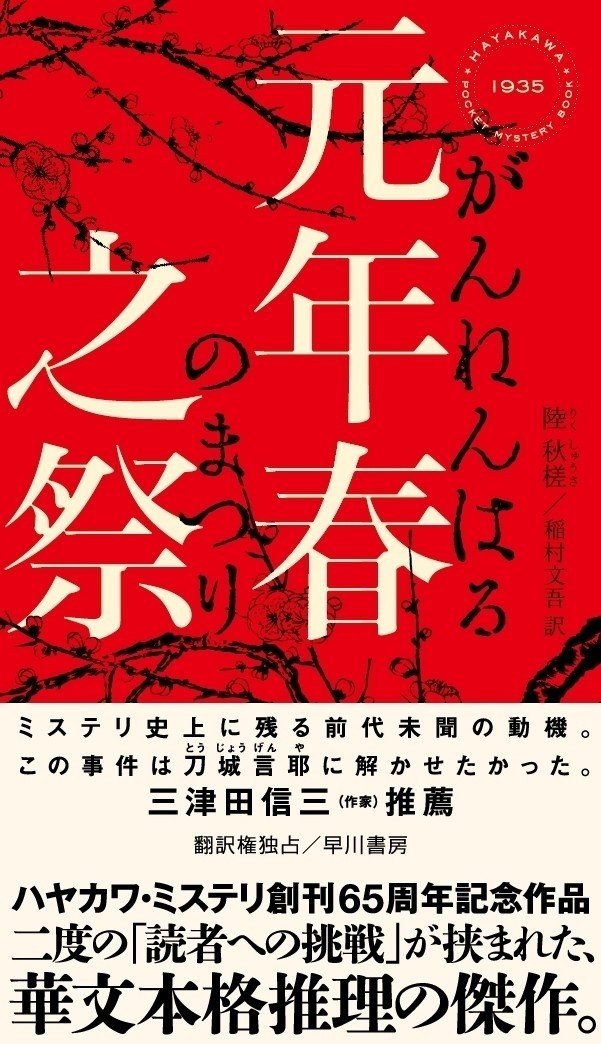

『元年春之祭』陸秋槎/稲村文吾訳

ハヤカワ・ミステリ 好評発売中