中国に「正義」はあるのか? マイケル・サンデル待望の最新刊『サンデル教授、中国哲学に出会う』はしがき

はしがき 中国、マイケル・サンデルと出会う

by エヴァン・オスノス(全米図書賞『ネオ・チャイナ』著者)

2012年10月のある晩、私は中国の南東岸に位置する厦門大学のキャンパスにいた。講堂の外には学生が集まっていた──建物に入れる人数をはるかに超える学生が。私はドアの内側に立ち、紅潮した若々しい顔がますます増えていく様子をガラス越しに眺めていた。警備員が群衆に向かって落ち着くよう呼びかけている。学長はその晩のイベントの主催者に前もって電話し、混乱を来すことのないようにと釘を刺していた。

これほど熱烈な期待の向かう先──『チャイナ・デイリー』の言葉を借りれば、中国では「ハリウッドの映画スターやNBAのバスケットボール選手並みの」人気を博していた人物──は、物腰の柔らかいミネソタ州出身者で、名前をマイケル・J・サンデルといった。サンデルは自身が政治哲学の教授を務めるハーバード大学で、アリストテレス、カント、ロールズといった西洋思想の中心人物を紹介する「正義」という人気講座を担当していた。現実の世界で起こるジレンマを利用して、道徳的な意思決定をめぐる思想家の理論に具体的な形を与えるのが彼のやり方だった。拷問は正当化されるだろうか? わが子の命を救うのに必要なら薬を盗むだろうか? この講義の様子はアメリカ公共テレビの連続番組向けに撮影され、インターネットで放送された。それが中国で広く視聴されるようになると、中国人の有志が字幕を付け、サンデルは2年足らずのうちに驚くべき名声を獲得した。中国版『ニューズウィーク』は、2010年の「最も影響力のある外国人」にサンデルを選んだ。

清華大学経済管理学院の学院長を務める銭穎一は「道徳的問題に対するサンデルのアプローチは、中国の読者にとって革新的であるばかりでなく、いくつかの社会問題をめぐる日々の議論にふさわしいものです」と語る。サンデルと中国との出会いを当事者がどう感じたかを知ろうと、私がそのキャンパスを訪れるまでに、西洋の政治哲学を扱った彼の字幕付き講義は、少なくとも2000万回以上視聴されていた。中国版『エスクワイア』は彼を表紙に起用し、その下に「現代の師」という見出しを付けた。

2005年から2013年にかけての私のように、二一世紀初頭の数年間を中国で暮らせば、19世紀にアメリカで起こった「大覚醒[新教徒の信仰復活運動]」に比肩しうる哲学的・精神的復興を目撃することになったはずだ。1960年代から1970年代にかけて毛沢東主席が推進した文化大革命によって、中国の伝統的な信念体系の大半が解体されてしまった。1980年代から1990年代にかけて鄧小平が主導した経済改革をもってしても、その再建はかなわなかった。繁栄の追求は中国の過去の喪失を慰めはしたものの、国家や個人の究極の目標を定義することはできなかった。中国の市民はよくこんな感慨を吐露したものだ。われわれは全速力で走りながら、堕落や道徳軽視の力をかつて抑え込んでいたあらゆる障壁を飛び越えてしまったのだと。中国の生活には「精神空虚」と呼ばれる裂け目が存在し、何かがそれを塞いでくれるはずだった。

基本的ニーズが満たされれば満たされるほど、人びとはますます古い秩序に挑戦するようになった。意味の新たな源泉を求め、宗教のみならず、哲学、心理学、文学に目を向けた。一貫した思想がなく、絶えず変化する世界で自分の位置を確認するための新たな方法を探してのことだ。きわめて競争の激しい市場主導型社会で、個人はどんな義務を負っていたのか? 真実を語るのが危険なときに、市民が真実を語る責任はどのくらいあったのか? 社会は公正や機会をどう定義するだろうか? 答えを探求することで、人びとはかつて繁栄を追い求めた際と同じように覚醒し、活気づいた。

普段はマサチューセッツ州ブルックラインで妻と二人の息子とともに比較的静かに暮らすサンデルは、海外、特に東アジアでは並々ならぬ反応があることを予期できるようになっていた。ソウルでは、野外競技場で1万4000人の聴衆を前に講義した。東京では、ダフ屋が彼の講演のチケットに500ドルの値を付けた。だが中国では、彼はほとんど信仰心に近い感情を呼び起こしており、訪中によってその名声は新たな次元へと突入した。かつて上海の空港でパスポート審査官に引き留められ、彼のファンであることを滔々とまくしたてられたこともあった。

厦門大学の講堂の外には、人びとが押し寄せつづけていた。主催者側はとうとう、ドアを開けたほうが平穏を保てる可能性が高いと判断し、消防規則を無視して聴衆を通路に入れた。やがて、講堂は若い男女で立錐の余地なく埋まった。

サンデルが演壇に上がった。背後に掲げられたビニール製の巨大な横断幕には、彼の最新作である『それをお金で買いますか』の中国語タイトルが書かれている。この本でサンデルは、現代生活の特徴のなかには、彼の言う「利益を得る道具」になりつつあるものがあまりにも多いのではないかと問うていた。中国では、社会主義の全盛期からあっというまにはるか彼方に振り子が振れてしまい、いまや社会のあらゆるものに値札が付いているように思えた。たとえば、将校任命辞令、幼稚園への入園資格、裁判官の意見などだ。サンデルのメッセージはまさに今日的な意味を帯びており、聴衆は心を奪われていた。「私は市場そのものに反対しているわけではありません」。彼は人びとに向けて語った。「われわれはこの数十年で、知らず知らずのうちに、市場経済を保有することから市場社会になることへとさまよい進んできたのではないか。そう言いたいのです」

サンデルはニュースの主な項目から、ある物語を取り上げた。ワン・シャンクンは安徽省の貧しい地区に住む17歳の高校生で、インターネット上のチャットルームで腎臓を3500ドルで売ってくれないかと違法な勧誘を受けた。母親がこの取引を知ったのは、彼がiPadとiPhoneを手に帰宅し、その後腎不全に陥ったときのことだった。執刀した外科医をはじめとする八人は支払った金額の10倍で腎臓を転売しており、のちに逮捕された。「中国には、臓器移植を必要とする人が150万人いる。ところが、利用できる臓器は年間で一万個しかない」。さて、腎臓の合法な自由市場を支持する人はここにどれくらいいるだろうか、と彼は問いかけた。

白いトレーナーを着て分厚いメガネをかけたピーターという中国人の若者が手を挙げ、腎臓取引を合法化すれば闇市場を締め出せるというリバタリアン的な意見を述べた。ほかの人たちが反対すると、サンデルはハードルを上げた。たとえば、ある中国人の父親が腎臓を売ったとする。「数年後、二人目の子を学校に通わせることが必要になった。するとある人物がやってきて、命を捨てる覚悟があるなら残った腎臓を──あるいは心臓を──売るかとたずねた。これはどこか間違っているだろうか?」。ピーターはしばらく考えてからこう言った。「それが自由で、透明で、オープンな取引であるかぎり、裕福な人たちは命を買えます。不道徳なことではありません」。聴衆のあいだに不安がさざ波のように広がった。私のうしろにいた中年男性は「そんな馬鹿な!」と叫んだ。

サンデルは会場を落ち着かせた。「市場の問題は、実はわれわれが他者とともにどう生きたいかという問題だ。われわれはあらゆるものが売りに出される社会を望んでいるのだろうか?」

翌日、サンデルは私にこう語った。「私が訪れたさまざまな国のなかで、中国は自由市場を当然視する姿勢と道徳的直観が最も根強い場所です。もっとも、アメリカを除けばの話かもしれませんが」。だが、彼が何より興味を抱いたのは対抗する力だった──二つ目の腎臓を売るという考え方に対して、聴衆のあいだに広がったあのさざ波である。「しかし、議論を通じてそれらの直観を探り、吟味すれば、あらゆるものに市場の論理を拡張することへの道徳的ためらいを垣間見ることができます」と彼は言った。「たとえば、中国の聴衆はダフ屋行為を認めるのが普通です。コンサートのチケットや、あるいは公立病院での医師の予約さえ、高値で転売してかまわないと言うのです。ところが、あらゆる人が家族と過ごすために帰省する旧正月に列車の切符を転売することについてたずねると、ほとんどの人が反対します」

中国では、外来思想が世間の注目を集め、学術的議論を呼び起こし、人びとを繰り返し鼓舞してきたという歴史がある。第一次世界大戦後、中国は多くの点で閉ざされたままだったが、何人かの影響力ある来訪者を呼び寄せた。清華大学で文学・歴史学の教授を務める汪暉はこう語る。「1920年代、中国を訪れた西洋の著名な哲学者はほとんどいませんでしたが、ジョン・デューイとバートランド・ラッセルは例外です──インドの詩人、ラビンドラナート・タゴールもそうです。彼らは梁啓超や胡適といった中国の著名知識人によって紹介されました。胡適はデューイの教え子でした」。これらのきわめて優れた紹介のおかげで、デューイをはじめとする思想家は多くの信奉者を得た。のちに、フロイトやハーバーマスが同じ道を歩むことになる。

2007年にサンデルがはじめて中国を訪れた頃には、聴衆はやってくる西洋の学者の物珍しさにはもはや魅了されなかった。好奇心よりも、かかわりを深める必要のほうが大きかったのだろう。汪暉は言う。「マイケルが中国にやってきたときには、すでに多くの西洋の学者が中国を訪れており、ジョン・ロールズ(および彼の正義論)やフリードリヒ・ハイエク(および彼の『自生的秩序』の理論)のように、中国の知識人のあいだで大きな影響力を持つ哲学者もいました。そのため、知識人がマイケルの業績を受容する過程は議論と対話のプロセスだったのであり、私の見るところ、それは非常に前向きなものなのです」。一連の徹底的な問答をするための機は熟していた。北京の清華大学でサンデルが紹介されたとき、萬俊人教授によれば、中国は「心の叫び」を発していたのだという。

サンデルはキャリアの多くを費やし、彼の言う「われわれが同胞としてたがいに持つ道徳的責任」について考えてきた。ミネアポリス郊外のミネソタ州ホプキンスで一三歳まで暮らしたあと、サンデルは家族とともにロサンジェルスに移った。そこでは、クラスメイトが授業をサボってサーフィンに出かけていた。彼の中西部特有の自制的精神を逆なでする出来事だった。

「南カリフォルニアでは、負荷なき自我を実際に目の当たりにすることで人格形成上の影響を受けました」。サンデルは早い段階でリベラルな政治に興味を抱いてブランダイス大学に進み、その後ローズ奨学金を得てオックスフォード大学へ留学した。ある冬休み、彼はクラスメイトと経済学の論文に共同で取り組む計画を立てた。「友人はとても変わった睡眠習慣を持ってい

ました」。サンデルは語る。「私は真夜中近くにベッドに入ったものでしたが、彼はずっと起きていました。おかげで、午前中に哲学書を読むことができたのです」。大学が再開するまでに、カント、ロールズ、ロバート・ノージック、ハンナ・アーレントなどを読みあさると、サンデルは結局、経済学を捨てて哲学を学ぶことにした。

それから数年のうちに、サンデルは一般の生活のなかで道徳についてもっと直接に語り合うべきだと主張するようになった。「マーティン・ルーサー・キングが、精神的・宗教的源泉を利用していたのは明らかです。1968年にロバート・ケネディが大統領選挙に立候補したとき、彼もまた道徳的・精神的な共感を呼び起こすことによって、リベラリズムを明確に表現しました」。ところが、1980年代に入ると、アメリカのリベラル派は道徳や美徳の言葉を忘れてしまった。それは「宗教右派がやること」と見なされるようになったからだ。「私はこの手の価値中立的な政治には何かが足りないと感じはじめていました。主流派の公的言説が道徳的な内容を持たないせいで真空状態が生じ、宗教的原理主義がそれを埋めてしまうことが心配でした。アメリカのリベラリズムはますます技術官僚(テクノクラート)化し、人びとを鼓舞する力を失っていたのです」

2010年、中国では「みんなのテレビ」と称するボランティア・グループが協力して外国の番組に字幕を付けていた。ホームコメディや刑事ものを訳しつくすと、彼らはインターネットで視聴できるようになりつつあったアメリカの大学の講座に手を伸ばした。サンデルは以前に一度、中国を訪れて哲学科の学生の小さなグループに向けて話をしたことがあった。だが、彼の講座がインターネットで放映されたあとで中国を再訪すると、何かが起こっていることに気づいた。「午後7時からの講義に出るため、午後一時半には若者たちが席を取りはじめているというのです。彼らは部屋に入りきれませんでした。私はこのごった返す人ごみをかきわけて進んでいったのです」。サンデルはほかの国々で自分の仕事が一気に注目を集めるのを目にしてきたが、中国ほど突然だったことは一度もなかった。彼と二人で話したとき、私たちはこの現象を解明しようとした。ハーバードのブランドが問題になることはなかったし、公共テレビが番組を製作したためプロの手による磨きがかかり、ほかの講義よりも楽しく見られるようにもなった。だが、中国の学生にとって、サンデルの授業スタイルもまた思いがけないものだった。彼は学生にこう求めた。自分自身の道徳的議論をするように、唯一の正答がない活気ある討論に加わるように、複雑で結論の出ない問題について自分の頭で創造的に考えるように、と。中国の教室ではほとんど前代未聞のやり方だ。銭穎一は、学生がサンデルの著書『これからの「正義」の話をしよう』の中国語版をむさぼり読んでいるのを目にしていた。「その理由の一端は、中国では西洋哲学がほとんど教えられていないという事実にあります。加えて、さ

まざまな学派を説明するために興味深い事例が挙げられているため、『これからの「正義」の話をしよう』は中国の大学生にとって非常に近づきやすいのです」

授業スタイルのみならず、中国人が道徳哲学に強い関心を抱くもっと深い理由を、サンデルは感じ取っていた。「熱烈な反応が起こる社会では──その理由が何であれ──大きな倫理的問題について公の場で真剣に討論する機会がなかったのです」。若者は特に「公の議論に関して一種の虚無感を抱えており、もっとよいものを望んでいます」。中国は、ある意味で負荷なき自我の国だった。個人が社会的絆や歴史から解放され、かつては不可能だったやり方で自己の利益に基づいて意思決定できるのだ。中国を支配するテクノクラートは、表向きは社会主義の理念を信奉していたものの、実際には経済学やエンジニアリングを冷徹なまでに信じていた。中国を経済改革へと船出させたリーダーである鄧小平は、繁栄が何より重要だと説いた。1992年、彼が「発展は唯一の厳然たる真理だ」と語ると、中国はかつてない規模ながら、同時に大きな代償を払って、豊かさへと向かう道を選んだ。その後数十年のうちに中国は、偽造薬品、手抜き工事、汚職の横行などに満ちあふれた市場社会のリスクに直面することになる。

サンデルがやってくるまで、共産党は信念の形成を監視していながら、それを許してはいなかった。サンデルが中国の若者に提供したのは、有用にして興味をそそるが反体制的ではないと彼らが見なす語彙だった。つまり、不平等、腐敗、公正について、政治的にならずに語るための基盤である。それは、政治的な正統性や権威を直接に疑問視することなく、道徳について語る手段だった。サンデルが中国政治のタブー──権力分立や法に対する政党の優越──にあからさまに異議を唱えることは決してなかった。だが、ときおり、中国の権力者はサンデルの体すれすれにボールを投げて警告を発した。かつて、上海のサロンに集う中国人の学者や作家が、サンデルが800人の聴衆に一般講演をできるよう手はずを整えてくれたことがあった。ところが、講義の夜になって、地方政府がそれを取りやめさせた。サンデルは主催者に「彼らは理由を言いましたか?」とたずねた。答えは「いいえ、彼らが理由を言うことはありません」というものだった。

ときには、サンデルの見解に対して中国の批判者から懐疑の声が上がることもあった。ある人たちから見ると、市場に反対する彼の議論は理屈としてはすばらしいが、公平という薄っぺらい概念は、配給切符や空の商品棚を中国人に思い出させるものだった。別の人たちは、中国ではお金を持っていることが権力の乱用から身を守る唯一の手段なのだから、市場を制限すれば国家権力を補強することになるだけだと主張した。「新自由主義(ネオリベラリズム)を信奉する知識人のなかには、彼の見解を腹立たしげに批判する者もいますが、聴衆の大半は彼の考え方に好意的です」と、清華大学の汪暉は言う。「正義、平等、人生における道徳の役割といった、マイケルが取り上げるテーマはすべて、私たちの社会にとって重要な意味を持っています」

厦門大学での講義のあと、私はサンデルが北京でさらにいくつかの学生グループを相手に話をするのを見た。はっきりわかったのは、彼が生活の「スカイボックス化」──裕福な人が住む世界とそれ以外の人が住む世界とにアメリカが分断されつつあること──について説明すると、中国の聴衆が一様にじっと耳を傾けていたことだ。30年にわたり、あらゆるものが売りに出される未来に向かって歩んできた末、多くの中国人が問題を考え直していたのである。

北京での最後の夜、サンデルは経済貿易大学で講義をしたあと、「正義」の講義の翻訳を完成させようとしていたボランティアの学生グループに会った。一人の若い女性が「あなたの授業が私の魂を救ってくれました」と勢いよく言った。サンデルがその言わんとするところをたずねる前に、写真やサインを求める人の群れが彼を連れ去ってしまった。私は後ろに下がり、自己紹介した。彼女の名前はシ・エイといい、年齢は24歳とのことだった。シ・エイは人事分野で修士号を取ろうとしていた。サンデルの業績に出会ったとき、それが「私の心を開き、すべてを疑う鍵」になったという。「1カ月後、私はそれまでと違う感覚を持ちはじめました。1年前のことです。いまでは、よくこう自問します。ここでの道徳的ジレンマは何だろう?」

彼女の両親は農民だったが、やがて父親が海産物貿易に乗り出した。「私は母と一緒にお釈迦様にお参りしました。手を合わせて拝み、お供えとしてテーブルに食べ物を置くのです。以前なら、それがおかしいとは思いませんでした。ところが、1年後、母についてお参りに行ったとき、『どうしてこんなことをするの?』とたずねたのです」。彼女の母親はあらゆる疑問を快く思っていなかった。「母は私がとても愚かな質問をしていると思っています。私はすべてを疑いはじめました。それが正しいとも間違っているとも言えませんでした。それでも、問いを発するだけです」

シ・エイはダフ屋からチケットを買うのを止めた。「ダフ屋が自分の決めた値段でチケットを売れば、私の選択が制限されることになります。ダフ屋が値段を決めていなければ、私は普通席と一等席のどちらを買うかを選べます。ところが、いまではダフ屋が私の選択権を奪っています。それは公正ではありません」。彼女は友人に同じことをするよう働きかけはじめた。「私はまだ若く、大きな変化を起こすだけの力はありません。でも、友人の考えに影響を与えることはできます」

シ・エイは卒業の準備を進めていた。だが、政治哲学を発見したことで、事態は複雑になっていた。「この講義に出会うまでは、大企業の人事専門家や人事管理者になるつもりでした。でも、いまは頭が混乱しています。自分のもともとの夢を疑っているのです。もっと有意義な何かをしたいと望んでいます」。両親には言っていなかったが、内心では人事の仕事に就きたくないと思っていた。「ギャップイヤーを利用して、海外に行き、旅をし、パートタイムの仕事に就き、世界を見て歩くかもしれません。世界に貢献するために自分に何ができるか、見てみたいのです」

シ・エイをはじめ、経済生活や私生活への支配力が増すなかで成人した人びとにとって、問うことを制限するのは時代遅れに思えた。マイケル・サンデルが提示するものを含め、きわめて多くの新たな考え方を受け入れるとすれば、好奇心を刺激されるだけではすまない。中国の中産階級の男女が信じるべきものを探しはじめたように、新たな道徳的基盤を探求するほかはないのだ。

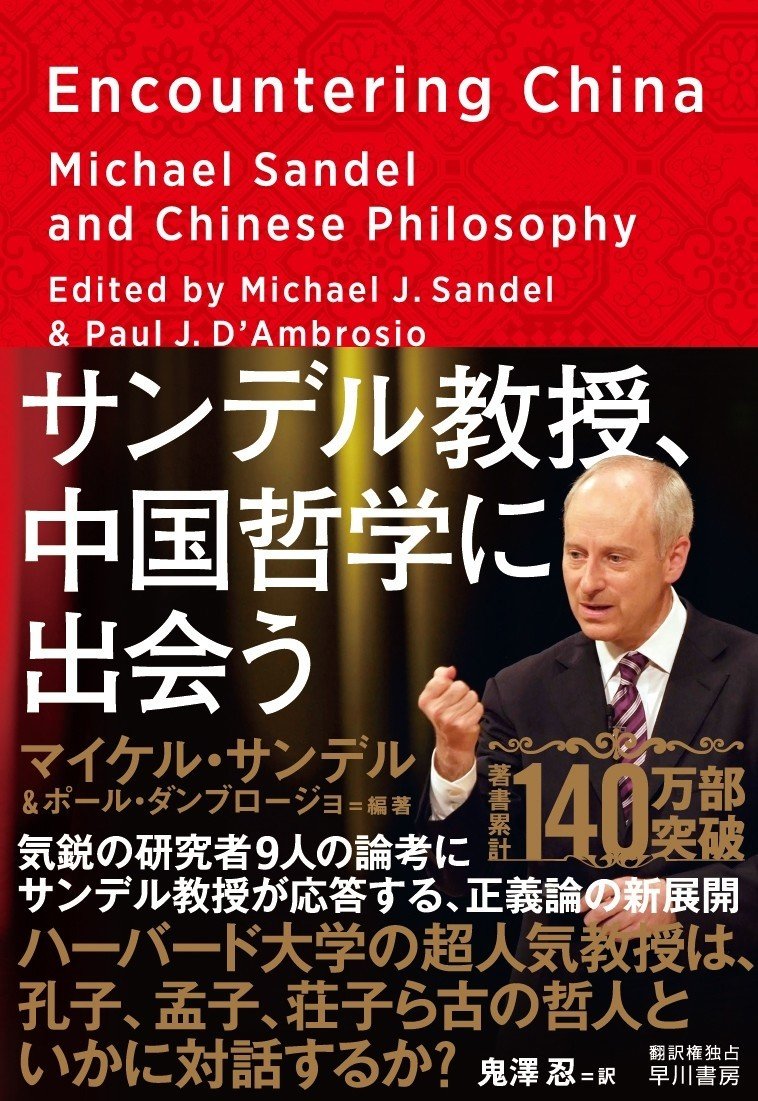

マイケル・サンデル&ポール・ダンブロージョ編著『サンデル教授、中国哲学に出会う』(鬼澤忍訳、本体2,700円+税)は早川書房より1月26日に発売。