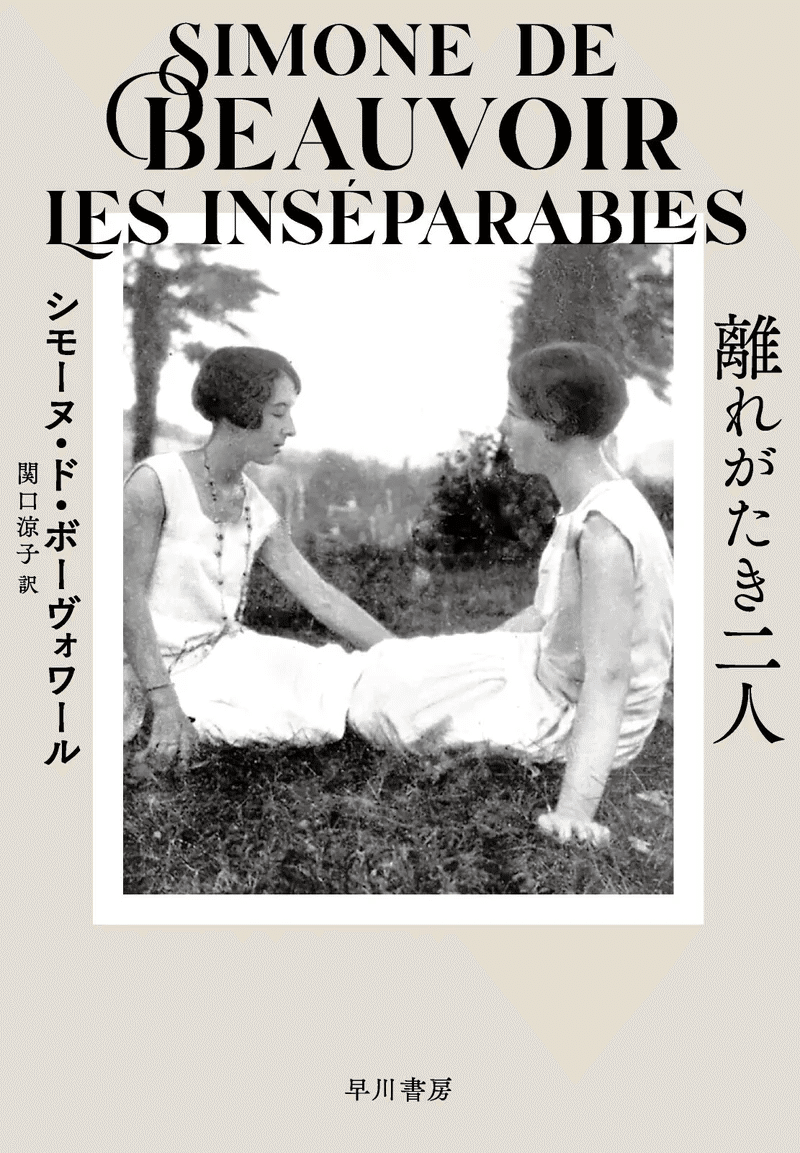

社会の抑圧に抗し、世界の美しさを求める女性たちの強い絆——『離れがたき二人』訳者の関口涼子氏によるあとがき

代表作である『第二の性』で、「人は女に生まれるのではない、女になるのだ」として、女性らしさは社会に作られたものであると批判し、女性の解放を説いたフランス人哲学者シモーヌ・ド・ボーヴォワール。

生前に発表されることのなかった幻のシスターフッド小説が、著者没後34年の2020年にフランスで刊行。2021年7月1日には邦訳版『離れがたき二人』が刊行されました。本書の訳者である関口涼子さんによるあとがきです。

訳者あとがき

本書はSimone de Beauvoir, Les inséparables (L’Herne, 2020)の邦訳です。本作は1954年に執筆されたものの、サルトルから出版には値しないと判断されたこともあり刊行されずにいました。 1986年に亡くなる前、彼女は養女シルヴィー・ル・ボン・ド・ボーヴォワールに作品の扱いを任せます。そして、実に66年後、読者の目に触れる機会を得たと言えます。

ボーヴォワール未発表作品の刊行は当然のごとく注目を浴び、出版後すぐに28カ国での翻訳が決まりました。

作家のフレデリック・ベグベデは本書を評して「エリザベット(本書でのアンドレ)、彼女こそが、カトリックのブルジョワ階級が女性に及ぼしている抑圧に対しボーヴォワールの目を開かせてくれた。ここで私たちは、単なるフェミニズムのみならず、ボーヴォワールにおけるフェミニズムの誕生に立ち会っているのだ」と述べています。ボーヴォワール自身も、「私たちは、自分たちを待ち受けていた、抗うべき運命に共に挑んでいた。そして私は、彼女の死を代償として自らの自由を手に入れた気がしていた」と『娘時代の回想』で書いていますが、確かに本書を、ボーヴォワールがボーヴォワールになる前夜を描いていると読むこともできると思います。

本書に現れる伝統的なフランスブルジョワ社会の、因習的な姿に驚いた読者の方も多いかもしれません。これはフランスでの刊行時にも多くの読者にとって印象深い点であったようで、文芸批評家のオリヴィア・ド・ランベルトリは「この小説は決して古臭くない。古臭いのは(描かれている)時代なのだ」、同じく批評家のジャン゠クロード・ラスピエンジャスは「本書は因習的なフランスの貴重な証言だ」とそれぞれ評しています。若い女性に男性との外出は厳しく規制されるものの、喫煙や飲酒、車の運転は許されているなど、 今から見るとちぐはぐな道徳規範も少なくありません。

とはいえ本書は、時代を超え、ボーヴォワールになじみの薄い現代の日本の読者の方にも通じる、一人の少女が成長していく物語として読んでいただくことができると思います。

訳文に「です・ます」体を採用したのは、この物語が9歳の主人公の一人語りに始まるからです。この作品はまさに、主人公シルヴィーが、最初はパリのブルジョワ階級で育ち、ナイーヴに神を信じ、自分よりも親友のアンドレの方が大胆で自由だと感じ見惚れていたのが、次第に自分自身が自由を獲得していくまでの過程を描いているのであり、少女としての登場人物の声を原文そのままに日本語に訳出したいと考えました。

本書はまた、類まれなるシスターフッドの物語として読むことができると思います。シルヴィーとアンドレの関係に、エレナ・フェッランテの「ナポリの物語」シリーズや、トニ・モリスンの『スーラ』におけるスーラとネルの女性同士の友情、また、石井桃子の『幻の朱い実』での、両大戦間に自立を目指す女性である明子と蕗子の魂の交流を思い起こす人もいるかもしれません。登場人物の年齢や境遇は異なれど、これらの作品には、社会の抑圧に抗し、世界の美しさを求める女性たちの強い絆が描かれています。ボーヴォワール研究者のクリスティーヌ・デイグルは、「『離れがたき二人』において興味深いのは、この二人の女性の才能、知性、そして大胆さに重きをおいた描写がなされていることです」と述べていますが、シルヴィーとアンドレそれぞれの戦いは、現在なおアクチュアリティを持つものとして読みうるのではないでしょうか。

アンドレの人生は悲劇的に幕を閉じます。 特に第二部での彼女は、拒食症、それにしばしば伴うとされるアルコールや薬物依存、また、自傷行為、自殺衝動などケーススタディとしても典型的な症状を呈し、途中からすでに彼女の最後が予期されて胸が詰まります。これは彼女に限ったことではなく、因習的な社会で独立を目指すこの時代の女性、また今日でもなお、そのような社会で生きざるをえない多くの女性が共通して直面する状況でしょう。誰でも、彼女のような環境に置かれたら、同様の悲劇を生きざるをえないのです。シルヴィーは、強い女性として彼女を見下しているのではなく、立場が変わればいつ何時彼女の生を生きざるをえなかったかもしれないと推測しているように見えます。

このような結末を迎えながらも、読書の印象が悲観的に終わらないのは、本書のいたるところに見られる、世界を肯定するまっすぐな視線でしょう。シルヴィーが初めて世界の美しさを感じ、信仰を捨てる場面、そして何より彼女がアンドレに対して抱く熱情、二人の人間が築き上げる唯一無二の深い関係。ボーヴォワールはエリザベット=アンドレを単なる弱い女性、敗北者として葬りたくなかったのではないでしょうか。だからこそ、何度も作品内で彼女を蘇らせようとしたのでしょう。ボーヴォワール自身が言うように、彼女の死によって獲得された自由を、ボーヴォワールは自分だけの解放に留めず、その友愛に最後まで応えるかのように、著作を通じて、女性自身の自由、さらには、因習的な社会に対する人間の自由の獲得へと導いていったのです。その点において、本作品は今でも私たちに勇気を与えてくれているのだと思います。

2021年5月 フランス・パリ

***

関口涼子(せきぐち・りょうこ)

🄫Felipe Ribon

1970年東京生まれ、翻訳家、詩人、作家。フランス語と日本語で創作を行う。2012年にはフランス政府から芸術文化勲章シュヴァリエを授与される。訳書に、P・シャモワゾー『素晴らしきソリボ』、ダニエル・ヘラー=ローゼン『エコラリアス』、M・ウエルベック『セロトニン』など。ピキエ社刊行の、食をめぐる日本文学の叢書「Le Banquet (饗宴)」編集主幹。

***

『離れがたき二人』は早川書房より好評発売中です。