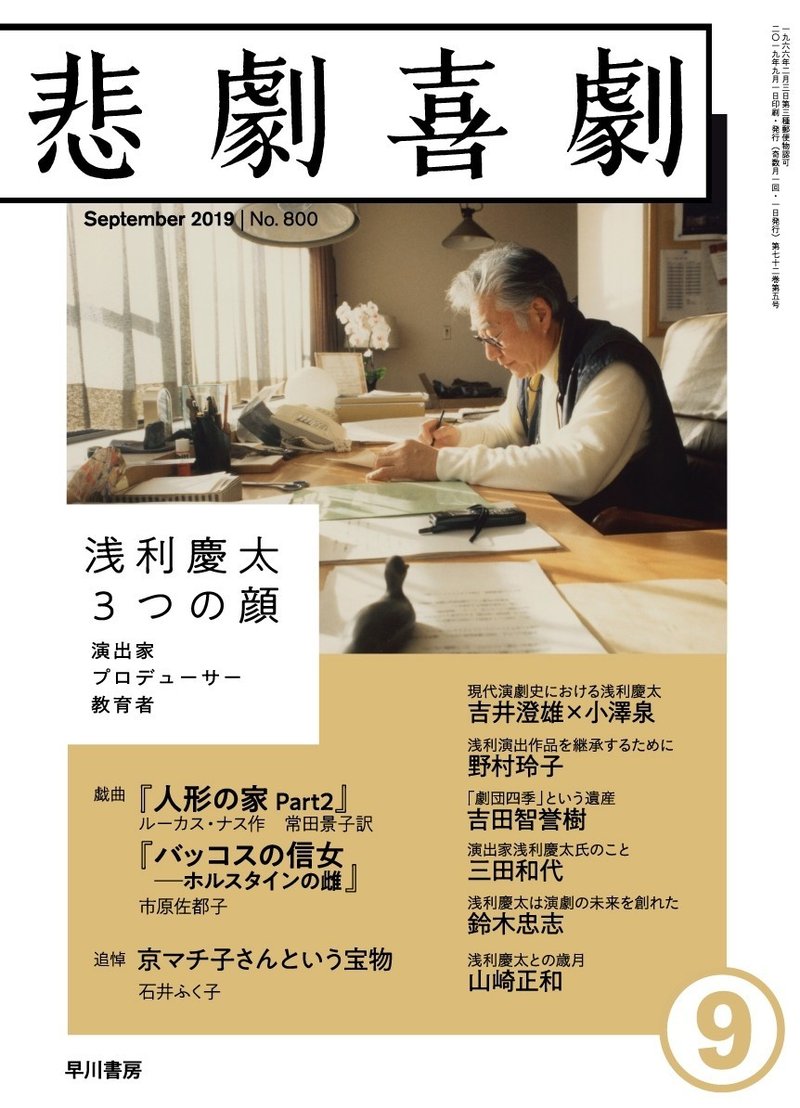

◎没後一年◎劇団四季の創設者・浅利慶太とは何だったのか?(悲劇喜劇9月号)

悲劇喜劇9月号では、没後一年をむかえた浅利慶太を総特集。

浅利慶太は、言わずと知れた劇団四季の創設者。演劇の裾野を日本全国に広げました。「キャッツ」「ライオンキング」などをご覧になった方や、自分の初めての演劇体験が劇団四季だという方も多いのではないでしょうか。

今回は、一九五〇年代にアヌイやジロドゥなどのフランス現代劇を上演し、寺山修司・谷川俊太郎などに新作戯曲を委嘱していた、前衛的な時代の浅利慶太に光をあて、稀代の演出家の全貌に迫ります。演出家のみならず、プロデューサー、教育者の位相を読み解くことで見えてくる、浅利慶太の真の顔とは。

劇団四季旗揚げメンバー唯一存命の吉井澄雄と、元劇団四季社長の小澤泉の対談を一部公開します。

(書影をタップすると、Amazonページにジャンプします。)

***以下、本文です***

現代演劇史における浅利慶太

吉井澄雄(劇団四季創立メンバー)

小澤泉(四季株式会社元代表取締役社長)

聞き手=内田洋一(演劇ジャーナリスト)

内田 私がはじめて浅利慶太さんと会ったのは演劇記者になって間もない一九八四年で『キャッツ』のロングランを成功させた直後。一番鼻息の荒い時です。劇団四季の創立以来取材を重ねていた川本雄三という先輩記者につれられ酒席でも何度か顔合わせしていますが、ほどなく記事をきっかけに冷戦状態に入って、激烈な非難を浴びせられる関係になってしまいました。ただ今となっては懐かしさがまさります。

いい関係ではなかったにもかかわらず、浅利さんの足跡が演劇史で十分に顧みられない現状はやはりおかしいとかねて感じていました。菅孝行さんの『戦う演劇人』(而立書房、二〇〇七)などの労作はありますが。没後一年たって四巻本の『浅利慶太の四季』を読みかえし、その功績をふりかえることには大きな意義があると改めて思います。

四季創立メンバーで浅利さんを最もよく知る吉井澄雄さん、四季の演出助手、社長として身近に接した小澤泉さんに演出家としての浅利慶太、また興行革命を起こしたプロデューサーとしての浅利慶太について語ってもらいます。

吉井澄雄

分析と説明の明晰さ■

吉井 劇団四季を立ち上げて間もなく、アヌイやジロドゥの戯曲をやっていた頃を思い出します。稽古場が西武線の新井薬師前の幼稚園にあって、僕は毎日行く必要もないのに顔を出していた。浅利のダメ出しがとても面白かったから。戯曲の分析が非常に明晰で、人物の心理や貫通行動、複雑な台詞の意味を分かりやすく役者に説明していた。それを聞くのが楽しかった。僕は浅利の言葉を通して、アヌイやジロドゥを理解することができた。浅利の分析力、表現したいことを役者に注文する説得力が非常に魅力的だった。僕はその後、蜷川幸雄や先代の市川猿之助をはじめ、いろんな演出家と付き合ったけれど、作品に対する分析の明快さ、それを役者に伝える明晰さにおいて、浅利の右に出る者はいなかったと思う。

小澤 浅利さんは愚直なほど戯曲に忠実でした。オーソドックスな解釈をして、オーソドックスに伝える。僕は劇団創立十五年目(一九六八年)に入って以降、演出助手も舞台監督もやって間近で見ていましたが、吉井さんがおっしゃったように、ダメ出しが面白かった。機知に富んでいて説得力があった。毎日稽古が終わったあと、二時間くらいダメ出しをしていました。

吉井 説得力とか戯曲に忠実とか言うと、四角四面の印象があるじゃない。けれど浅利演出の一番の魅力というのは、ある種のパワーだと思う。つまり戯曲に忠実でありながら、演出自体に人を引っ張っていく力があった。アヌイ、ジロドゥだけでなくサルトルの『悪魔と神』(一九六五)にしてもシェイクスピアの『ハムレット』(一九六八)にしてもそうだった。ところが今回、追悼公演のミュージカル『エビータ』を観たら、作品全体として迫ってくるところがない。俳優もスタッフもテクニックをもった人たちで、しっかりやっているんだけれども、浅利演出の不在が目立った。これまで浅利演出がいかに作品全体に力を与えていたかがよく分かりました。人を惹きつける演出の力は、芸術家としての浅利慶太を考えるとき、最も語られていないところだと思います。

小澤 演出の力ということで言うと、たとえばミュージカル『李香蘭』で最後に劇的なアリアを歌う場面で周りの役者に動くなと指示する。すると役者たちがピタリと止まる。観客の注目がすべて李香蘭に集中する。そういうメリハリを演出家はつけている。これは、単作品をこえて継続して表現様式を追求する〝劇団〟という組織形態を採用しているからですが、このメリハリが、今吉井さんのおっしゃった作品全体の力につながっているのではないかと思います。

もう一つ、僕の考えでは照明の吉井澄雄、演出の浅利慶太、美術の金森馨というトライアングルが四季の重要なポイントだった。戯曲解釈のオーソドックスさでは、お三方甲乙つけがたいのですが、金森さんが造形力の点で異端だった。金森さんが、今までにない抽象的な造形で、あっと驚くプランを出してくる。すると、お二人はそのプランの中で戯曲に忠実な世界を立ち上げなければならない、その緊張感が舞台に力を与えていたと思う。

吉井 僕も金森も、浅利と同じく作品の各場面をどういう風に見せたらいいのか、新しい表現をいつも考えていました。その三人がぶつかりあうことが作品に活力を与えた一つの要因ではあるかもしれない。

小澤泉

先行世代への反発■

内田 一九五五年、二十二歳の浅利さんは『三田文学』に「演劇の回復のために」というマニフェストを発表しました。新劇の先行世代への反発と「自分たちは違うのだ」という独自性の主張が強烈です。父親が築地小劇場の創立者で、自由劇場を創立した二代目市川左団次が大叔父なのだから、浅利さんはいわば新劇の嫡子です。その位置からの決別宣言は寺山修司や鈴木忠志の新劇批判に先駆けるもので、より強烈だったとも言える。上の世代の代表選手は千田是也や宇野重吉のイメージだったと思いますが。

吉井 それは浅利だけでなく、僕も金森も、音楽で一緒にやっていた武満徹もそうです。それが四季の新鮮さだったのじゃないかなあ。

内田 先輩記者の川本雄三さんも浅利さんと同世代で、亡くなったとき自宅にうかがったら枕元にはアヌイ全集があった。戦後青年にとってアヌイやジロドゥ、四季というのは新時代の象徴だったのですね。

吉井 そう思いますね。それと加藤道夫。

内田 浅利さんの著作集を読んでいると、四季は初期の頃、上の世代にいじめられたと書いてありますが、そうだったんですか。

吉井 いじめられましたよ。『悲劇喜劇』の座談会で言うのもなんですが、尾崎宏次さんにはボロクソにやられました(笑)

小澤 八〇年代になってからの話ですが、信濃大町にある四季の山荘に、尾崎宏次さんや宇野重吉さんら、演劇批評家や劇界の先輩方、七~八名をお連れしたことがあります。新宿から電車に乗っていくわけですが、宇野さんが一人、戦時中の話をされました。尾崎さんが報道班の一人としてシンガポールだったかに行く。着いて船から降りるとき、兵隊の宇野さんがタラップを登ってきた。二人は「おっ」と言ってすれ違いに生きている喜びを無言で確認し合ったそうです。戦時中の生死の関頭で同志になっているから、そりゃあ結束は固いし、新参の四季が、その仲間に入れてもらえるなど、とても無理だと思いました(笑)。

吉井 やっぱり尾崎、宇野、木下順二、この三人の連帯はすごかった。

芸術と政治のあいだで■

内田 僕は浅利さんにとって、姉の陽子さんと高校時代に出会った演劇の師、加藤道夫さんの自殺は相当大きな影響があるんじゃないかと思っています。こういう文章がある。「僕は加藤さんが死に、僕の姉が死んだ事もよくわかるので、それだけならば僕も死のうと思うんですが、僕が死なないでいるのは、その人達に対して、僕が死なないでいる理由になるものをやりたいと思うからなんです」(『悲劇喜劇』一九五六年四月号)。この喪失感です。

十代の浅利さんは姉と一緒に軍事闘争時代の共産党にかかわっていたとみられます。けれど、前進座に入ったお姉さんは結局、自殺してしまう。姉とは逆方向の芸術至上主義をつきつめたと浅利さんがみていた加藤道夫さんまで自殺してしまう。浅利さんは二つの死の間に生きていくほかないという自覚からスタートした人だと思うのですが、どうですか。

吉井 僕は加藤さんとは直接接していないので分からないですが、少なくともお姉さんの影響はかなり大きかった。浅利のお姉さんの恋人は、黒澤明映画の照明をやっていた人で、その関係から僕と浅利は一緒に撮影現場に行ったりしていました。浅利はお姉さんを家族のなかでも一番敬愛していて、非常に親しい関係にあった。ともに芝居をやっている同志でしたからね。

小澤 僕が当人からよく聞いていたのは、舞台芸術学院の一期生としてお姉さんが入ったので、くっついて遊びに行っていたら、周りの人から「慶ちゃん、慶ちゃん」と可愛がられた。舞台芸術学院だけではありませんが、陽子さんを通じて堀内完さんやいずみたくさんら、のちの人脈もできた。僕が見ていても、お姉さんの影響は相当大きかったと思います。

吉井 プロの演劇人が身近にいたわけですから、その影響は大きい。

内田 一九四九年の選挙で、風早八十二という共産党代議士の運動を姉と二人で手伝っていることは分かる。一緒に街宣トラックに乗っていたようです。その後お姉さんは党を抜けて前進座に入るけれど、おそらくは複雑な人間関係によって自殺してしまう。それでもまだ一九五五年頃の浅利さんはコミュニズムの理想を捨てていません。ただ政治的目標を実現するために人間性を犠牲にする政治運動にはついていかれないと挫折を吐露しています。

浅利さんはよく「背理」という言葉を使っています。人間は本来孤独で、望んでもいない人生を与えられ無意味な世界に投げ出される存在だと言っている。浅利さんが孤独なペシミズムからスタートしている事情には、どうもコミュニズム体験と姉の死が関係しているのかなという気がしますね。

(つづきは本誌でお読みください。)

●プロフィール

吉井澄雄(よしい・すみお)照明デザイナー。1933年、東京生まれ。53年、劇団四季の創立に参加。以来、演劇、オペラ、舞踊と幅広い分野で照明デザインの第一人者として活躍。浅利慶太、蜷川幸雄、市川猿翁といった日本を代表する演出家の作品だけでなく、パリ・オペラ座、ミラノ・スカラ座など海外での仕事も多く手がけている。紫綬褒章、読売演劇大賞芸術栄誉賞、他受賞多数。日本照明家協会名誉会長。著書に『照明家人生 劇団四季から世界へ』(早川書房、2018年)。

小澤泉(おざわ・いずみ)〈(株)OZAWAオフィス代表〉演劇プロデューサー。1968年劇団四季(四季株式会社)演出部入団。一貫して劇団四季で活動。演出助手、舞台監督などを務めた後、制作部、企画部など、劇団の全業務に携わる。また、中国・韓国・シンガポール・英国など海外公演のプロデューサーを務める。82年取締役昇任。01年代表取締役社長に就任。05年、代・社長退任後、(財)舞台芸術センター専務理事に就任。その後、(株)OZAWAオフィスを設立し、現在に至る。

内田洋一(うちだ・よういち)1960年生まれ。83年早稲田大学政治経済学部政治学科卒業、日本経済新聞社入社。84年から文化部で舞台芸術を中心に取材。93-96年大阪本社勤務。現在、編集委員。著書に『風の演劇 評伝別役実』『あの日突然、遺族になった 阪神大震災の十年』(白水社)、『風の天主堂』(日本経済新聞出版社)、『現代演劇の地図』『危機と劇場』(晩成書房)ほか。