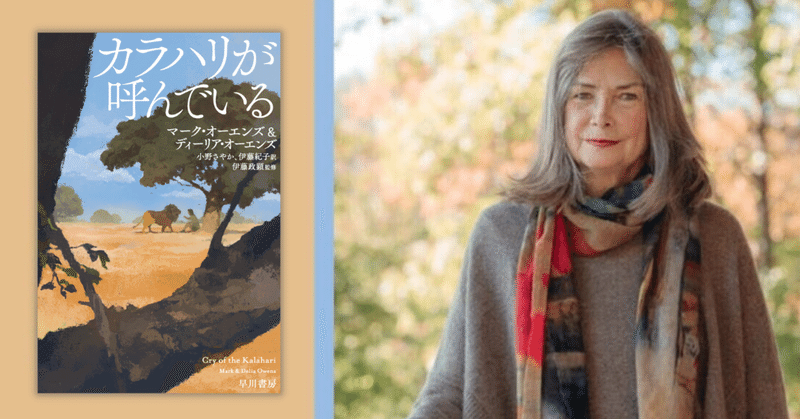

『カラハリが呼んでいる』刊行!『ザリガニの鳴くところ』の瑞々しい原点

世界1000万部&本屋大賞1位のベストセラー『ザリガニの鳴くところ』著者、ディーリア・オーエンズの原点となったもうひとつのベストセラー『カラハリが呼んでいる』(マーク・オーエンズ&ディーリア・オーエンズ/早川書房)。本書は、若いアメリカ人夫妻(マークとディーリア)が自然の驚異が満ちる荒野――アフリカ・カラハリ砂漠で暮らした7年間の記録。

道も水源もない未踏の地で力強く暮らす野生動物の生活を記録・研究する彼らは、アフリカの乾いた大地に何を見たのか? マークとディーリア、それぞれの記述から本書試し読みを特別公開します。

プロローグ(抜粋)/マーク・オーエンズ

地面が固いので左側の肩や腰が痛い。寝がえりをうって右を下にし、草むらと小石の上でもぞもぞと身体を動かしたが寝心地はいっこうによくならない。私は明け方の冷えこみに寝袋の奥にちぢこまりながら、もうひと眠りしようとした。

前日私たちは、日が暮れてから、ライオンの群れ(プライド)が咆哮するほうへと車で川床を北へむかった。だが、咆哮は午前3時にはやんでしまった。たぶん獲物をしとめたのだろう。案内役となる声がしなくては群れを見つけることはできないので、私たちは草におおわれた小さな空き地の、かきねのようになった灌木の横で眠った。そして今、私たちのナイロン製の寝袋は朝陽を受けて、まるで2匹の大きなアワヨトウの幼虫のように、露できらきら光っている。

アオウ……低いうなり声に私はどきっとした。ゆっくりと頭を起こし、足のむこうを見て息をのんだ。とても大きな雌ライオンだ。300ポンド以上あるだろうが、地面から見上げる私にはもっとずっと大きく見えた。ライオンは5ヤードほど先から私たちのほうへ歩いてくる。頭が左右に揺れ、尾の黒い毛房がゆっくりとぴくりぴくり動いている。私は草をぎゅっとにぎりしめたまま身動きもできない。ライオンは近づいてくる。大きな足が規則正しく、地面を離れては下がる。あらい頬ひげにはきらきらと水滴が輝き、燃えるような琥珀色の目はまっすぐ私を見ている。私はディーリアを起こしたかったが、動くのがこわかった。

ライオンは寝袋のすそまでくると、少しむきをかえた。

「ディーリア! しーっ、起きろ! ライオンがいるんだ!」

ディーリアはそろそろと頭をあげ、目をみはった。鼻先から尾の毛房まで9フィート以上あるライオンの長い身体が、私たちの足もとをゆっくり通って、10フィート先の灌木のところに行った。と、ディーリアが私の腕をつかんで、そっと右側を指さした。ほんの少し頭を回して見ると、そばの茂みのむこう、4ヤードほどのところに別の雌ライオンが一頭いる。いや、一頭どころじゃない。いるわ、いるわ……ブルー・プライド、九頭全員が、私たちのまわりにいる。ほとんどみんな眠っていた。私たちはまさに、カラハリの野生ライオンの群れとともに寝ていたのだ。

ブルーは育ちすぎたイエネコみたいにあおむけに寝て、まっ白い柔毛におおわれた腹の上に後肢をなげ出し、前足をふわふわした胸の上に乗せて目を閉じていた。ブルーのむこうには、ボーンズが横たわっていた。ボーンズはぼさぼさの黒いたてがみをもつ大きな雄で、膝の上にひきつれた傷がある。数カ月前の闇夜に大急ぎでおこなった手術の跡だ。チェアリー、サッシー、ジプシーほかのライオンたちとともに、ボーンズも夜が明ける前に私たちのそばに来ていた。

カラハリのライオンたちとは、その後いく度も近くで顔を合わせることになったし、なかにはあまり友好的とはいえないライオンもいた。だがこのブルー・プライドは、私たちのすぐそばで眠るほど、完全に私たちを受け入れてくれたのだ。これだけでもカラハリに来た甲斐があった! アフリカ南部の中央にある、ボツワナの広大な中央カラハリ砂漠で調査をはじめて以来、何度か味わった思いだが、この時もその喜びを感じた。ここまでくるには、ずいぶん苦労もした。

理想にもえる若い学生だった私たちは、かねてから計画していた野生動物の調査をはじめようと、誰にも頼らずにアフリカに渡った。昔のままの自然を保っている地域を見つけるのに数カ月かかったが、ついにやっと“グレート・サースト”にたどり着いた。ここはアイルランドより広いにもかかわらず、あまりにへんぴなために、すむ人といえば石器時代さながらの暮らしをしているサン人の集団(バンド)二、三のほかは私たちしかいない広大な原野だ。暑さはきびしく、水も、小屋を建てる材料にも乏しいので、中央カラハリ砂漠の大部分はいまだに未踏査のままで定住者もいない。私たちのキャンプからは、近くはもとより、少々行ったくらいでは村はない。そもそも道がなかった。必要な水は100マイルも離れたところから、ブッシュヴェルト(アフリカ南部に広がる叢林地帯)を通って運ばなければならなかった。小屋もなく、電気、ラジオ、テレビ、病院、食料雑貨店もないところで、いったんキャンプに入れば数カ月は、人けもなければ人工的な物もない、世間とはまったく遮断された暮らしだった。

ここにいるたいていの動物は、これまで人を見たことがなかった。銃で撃たれたことも、車に狩りたてられたことも、落とし穴や罠にかかったこともなかった。そのおかげで私たちは、多くの野生動物について、これまでほとんど知られていないことまで学べるめったにない機会を得た。雨季には、朝起きてみると3000頭ものアンテロープがテントのまわりで草をはんでいることがよくあった。また、ライオン、ヒョウ、カッショクハイエナは夜キャンプにやってきて、テントの張り綱をひっぱって私たちを起こす。時には風呂場にきて私たちを驚かせたり、食器を洗ったまま捨て忘れた水を飲んだりした。月光の下で私たちといっしょに坐っていたこともあるし、私たちの顔を嗅ぎにきたことさえあった。

危険といえば毎日が冒険で、助かったからよいものの、あやうく惨事になりかけたことも幾度かあった。テロリストにも出会ったし、水がなくて立ち往生したこともある。嵐にはうちのめされ、旱魃(かんばつ)には日干しになる思いもした。キャンプをひとなめにして通りすぎる、何マイルにも広がった野火と格闘したりもした。数えあげればきりがないが、私たちがなんとか切り抜けてこられたのは、事あるごとに助けてくれた、ある年配の砂漠の男と知りあえたおかげだ。

おんぼろのランドローヴァーとキャンプのたき火。それだけをたよりに“ディセプション”と呼ばれる谷間で暮らしはじめたころには、カラハリのライオンやカッショクハイエナについて、きわめて興味深いいくつかの新事実を知ることになろうとは思いもよらなかった。飲み水もなく食物も乏しい旱魃の時期を、彼らはどうやってのりこえるのか。移住することでこういった困難をさけるのだろうか。また、子どもを育てるためには、それぞれの種でどんな協力がなされているのか。私たちはこういった疑問に解答を得ることができた。そしてさらに、世界でも最大級のヌーの大移動を観察、記録し、その結果、柵の存在がカラハリの息の根をとめようとしていることを知ることになった。

二人がアフリカ行きを決心したのはいつだったか、実のところわれながらよくわからない。ある意味では、どちらも以前からずっと行きたがっていたように思う。思い出すかぎりでも、私たちは自然を求めてよく外に出かけたし、そこから活力や安らぎを得たり、孤独にひたったりしていた。それら自然の場所を破壊から守りたいと思ったこともある。私はオハイオにいた少年の日に、風車のてっぺんから、一列に並んだブルドーザーがうちの農園の木立ちをなぎ倒して進むのを見た時の驚きと悲しみを、いまでも思い出すことができる。ブルドーザーは高速道路(スーパーハイウエイ)をつくるために農園をこわした。そしてそれが私の人生も変えたのだった。

ディーリアとはジョージア大学の原生動物学のクラスで知りあった。二人が同じゴールをめざしていることがわかるまでにさして時間はかからなかった。その学期が終わるころには、二人とも、アフリカに行く時は二人いっしょだと思っていた。このころ、客員の研究者が、失われつつあるアフリカの原野について語るのを聞いた。それによると、アフリカの野生動物は大規模な牧場経営や無計画な都市拡張のために生息地をうばわれ、すでに三分の二以上が死滅している。南部の地方では、家畜保護を理由に何千頭もの捕食動物が、落とし穴、罠、銃、毒薬などで殺されてきた。アフリカ諸国のなかには、自然保護のための政策や民間レベルの活動などないにひとしい国もあるという。

おそろしい話だった。私たちの心は決まった。広い原始のままの荒野でアフリカの食肉動物のどれかについて調査し、その結果をアフリカの生態系の保護計画作成に役立てよう、と。それに、そういった自然に包まれた場所がいまだにあることを、どうしても自分の目で確かめたいという気持もあったようだ。いずれにしてもすぐに行かなければ、調査する動物がいなくなってしまうかもしれなかった。

スター(本書五章・抜粋)/ディーリア・オーエンズ

カラハリのクリスマスは、やはりクリスマスだった──カッショクハイエナがとうとう私たちをうけいれてくれたのだから。前の夜おそくまで仕事をしたにもかかわらず、次の日は朝早く目が覚め、すぐにも出かけたい気分で張りきっていた。私たちはホウロウのカップから熱い紅茶をすすり、前夜のことを話しあってから、キャンプから北へぶらぶら歩いて“アカシア岬”にむかった。涼しい朝にはよくそうしたものだった。

「信じられないよ、あそこをごらん」マークが300ヤードほど先の“ノース・ベイの丘”に茂ったやぶのはしを指さした。カッショクハイエナが私たちの車のつけた道のほうへまっすぐにむかって歩いている。そのまま来れば、私たちの行く手を横切ることになる。ハイエナは明らかに私たちには気づいていない様子で、腹までとどく草の間をかなりの速足で進んでくる。どうやらこれ以上陽が高くなる前に寝床にたどり着こうと急いでいるらしい。

私たちはどうすればよいのかよくわからず、身じろぎもせずに立っていた。キャンプにもどろうとすれば、ハイエナは私たちの動きに驚くかもしれない。ハイエナは──ほかのどんな動物もそうだが──車のなかにいる私たちはうけいれてくれるのだが、歩いている私たちを、一般にはるかにこわがるものなのだ。私たちは、いまにもハイエナが逃げるのではないかと思いながら、非常にゆっくりとわだちのなかに腰を下ろした。ハイエナは50ヤード先で道に出ると、南をむいてまっすぐに私たちのほうへやってきた。ひろい額にある小さな白い流れ星が上下に揺れている。前にやかんをくわえていったあのハイエナにちがいなかった。

彼女は一度もためらわずに着々と近づいてきて、ほんの5ヤード先でついに立ち止まった。私たちはちょうど彼女の目の高さにいた。彼女の黒い目はうるんでいたが、たぶんそれは意地の悪い太陽のせいであろう。顔の両側には戦いの傷跡があり、上背部は美しい金色(ブロンド)の毛でおおわれていた。細長いすらりとした前肢には黒と灰色のはっきりした縞があり、足は大きくて丸かった。50ポンドもあるオリックスの肢をかみ砕いたりくわえて運ぶことのできる角ばった口部は少し開いていた。

彼女は肉趾のある足を、ゆっくりともう一方の足の前に出して進みながら、鼻を私のほうに伸ばし、かすかにただよう私のにおいを嗅ぎとって頬ひげをぴくつかせた。とうとう彼女の顔は私の面前に来た。せいぜい18インチしか離れていない。私たちは互いに相手の目を見つめた。

大学で動物行動学を学んだ際に、食肉動物は恐怖や攻撃を耳や目や口の表情で伝達するということを教わった。“スター”の顔にはなんの表情もなかった。つまりそのこと自体があらゆることを最も強く伝えるメッセージなのである。私たちはこの砂漠でいろいろな機会に、別種の動物の間でかわされた平和的な相互交渉を見てきた。たとえばジリスがマングースの鼻を嗅いでいたこともあったし、ケープギツネの一団が実際にミーアキャットの集団といっしょに同じコロニーのなかにすんでいるのも見たし、四頭のちっぽけなオオミミギツネがハーテビーストの小群をふざけて追いかけていたこともあった。そして今スターは、少しも恐れず、好奇心のままに、自らのすむ自然の世界に私たちをうけいれる意思を伝えていた。

彼女はさらに近づき、鼻をちょっと上げて私の髪の先を嗅いだ。そしていささか無器用に前足を踏みつけながら一歩横に出ると、マークの顎ひげを嗅いだ。それからむきをかえて、“西の砂丘”のほうへ前と同じ落ちついた足どりで歩いていった。

スターは積極的で元気がよく、いつでもすぐに全力を集中させることができた。川床をぶらついている時に、時々、後肢でとびあがり、頭を激しく上下に振って空中で半回転しながら奇妙なジグを踊ったものだ。カッショクハイエナの社会のさまざまな秘密について、またひいては私たち人間自身のいくつかの秘密について教えてくれたのは、たいていこのスターであった。

スターとそのほか何頭かのハイエナは、ジャッカルの場合と同じように、私たちが車で尾行するのを許してくれた。だが見失わずについてゆけるのは、長くて四、五時間だった。彼女が川床から離れるやいなや、その姿は丈の高い草や深い茂みのなかにのみこまれてしまった。一晩中尾行を続けられたことは一度もなかったので、彼らが昼間どこで眠っているのか見当もつかなかった。私たちはよく、夕方の暗い川床をさがしまわって、尾行すべきハイエナを見つけ出すのに何時間も費やした。私たちのカッショクハイエナの調査はもっぱら、幅が1000ヤードもない細長い川床の草地での、偶然の出会いにたよるしかなかった。

本書の詳細

こちらもあわせて読みたい