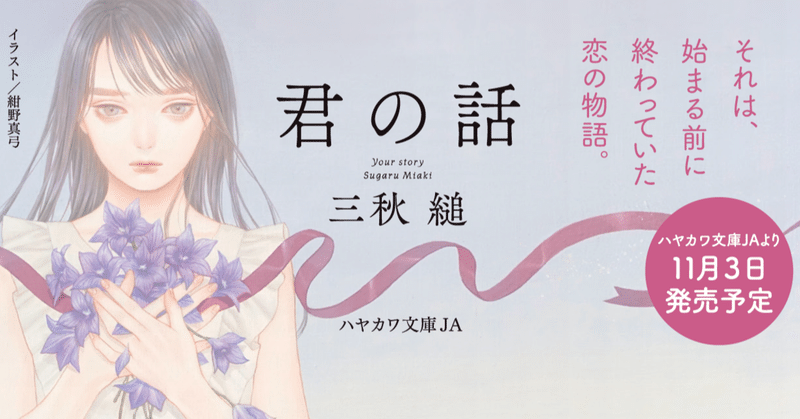

一度も会ったことのない幼馴染がいる。三秋縋『君の話』冒頭試し読み

単行本版の刊行から続々と重版を続け、10~20代の読者から、静かに熱狂的な支持を受ける話題作『君の話』。その冒頭部分を公開いたします。

俺たちはな、ただ名前ばかりがシャボン玉のように膨らんだ、夢幻の恋人に恋焦がれている。

さあ、受け取れ。この偽りを、真実に変えるのは君だ。

――エドモン・ロスタン『シラノ・ド・ベルジュラック』(渡辺守章訳)

01 グリーングリーン

一度も会ったことのない幼馴染がいる。僕は彼女の顔を見たことがない。声を聞いたことがない。体に触れたことがない。にもかかわらず、その顔立ちの愛らしさをよく知っている。その声音の柔らかさをよく知っている。その手のひらの温かさをよく知っている。

彼女は実在しない。より正確にいうと、彼女は僕の記憶の中にのみ存在する。まるで故人の話をしているようだが、そうではない。初めから実在していなかったのだ。

彼女は僕のためにつくられた女の子で、その名を夏凪灯花(なつなぎ とうか)といった。

義者。いわゆる義憶の住人。身も蓋もない表現をすれば、架空の人物だ。

僕の両親は虚構を何より愛していた。あるいは現実を何より憎んでいた。旅行をするくらいなら、旅行をした義憶を買う。パーティーを催すくらいなら、パーティーを催した義憶を買う。結婚式を挙げるくらいなら、結婚式を挙げた義憶を買う。そういう両親のもとで、僕は育った。

実にいびつな家庭だった。

父はよく母の名を呼び間違えた。僕が実際に耳にしただけでも、五通りほどの間違え方があった。所帯持ちでありながら、父は〈ハネムーン〉を複数購入していた。母親といっていいくらいの年齢から娘といっていいくらいの年齢まで、およそ十歳刻みで先妻の義者を揃えているようだった。

母が父の名を呼び間違えたことは一度もなかった。その代わり、よく僕の名を呼び間違えた。僕はひとりっ子のはずなのだけれど、母には子供が四人いるようだった。僕のほかに、〈エンジェル〉による子供の義者が三人。三人の名前には共通点があったが、僕にはなかった。

これで僕が父の名を呼び間違えていれば完璧な循環ができていたのだけれど、残念ながら少年時代の僕には義憶が一つもなかった。両親は僕の記憶には一切手をつけなかった。子供に義憶を買う金が惜しかった、というわけではない。欠陥だらけの家庭だが、金だけはあった。単にそういう教育方針だっただけだ。

人格形成期に無償の愛や成功体験の義憶を刷り込んでおくことが子供の情動の発達に好ましい影響をもたらすというのは、広く知られた話だ。それはときとして、本物の無償の愛や成功体験の影響を上回る。一人一人の個性に合わせて適切に調整された疑似記憶は、ノイズだらけの実経験よりもダイレクトに人格に働きかけるからだ。

僕の両親がその効用を知らなかったはずはない。それなのに、彼らは僕に義憶を買い与えようとはしなかった。

「義憶っていうのは、義肢や義眼と同じで、あくまで欠落を補うものなんだ」と父はよく僕に言っていた。「お前が大人になって、自分に何が欠けているかわかったら、そのときは好きに義憶を買うといい」

どうやら彼らはメーカーやクリニックが記憶改変を擁護するときの決まり文句──義憶によって過去を捏造することへの後ろめたさを緩和する体のよい言い訳──を鵜呑みにしているようだった。五人の先妻がいなければ補えない欠落というのが具体的にどういうものなのか、僕にはちょっと想像できない。

親としての務めをまともに果たせないのなら、いっそ子供も義憶漬けにしてしまえばよかったのに。少年時代の僕はいつもそのように思っていた。

本物の愛も偽物の愛も知らずに育った僕は、果たして、人の愛し方とか人からの愛され方といったものがまるでわからない人間に育った。自分が他人に受容されている状態をうまく想像できず、初めからコミュニケーションを放棄してしまう。運よく誰かに関心を持ってもらえても、いずれこの人は僕に失望するだろうという根拠のない予感に襲われ、そうなる前に自分から相手を突き放してしまう。おかげでひどく孤独な青春時代を送ることになった。

僕が十五歳になったとき、両親は離婚した。ずっと前から決めていたことなのだと二人は弁解するように言ったが、だからなんなのだという感想しか浮かばなかった。よく考えて決めたことなら罪が軽くなるとでも思っているのだろうか。衝動殺人より計画殺人の方が罪は重いのに。

押し付け合いの末、親権は父が持つことになった。その後、一度だけ旅先で母に出くわしたのだが、母は僕なんて視界に入っていないかのように目もくれず脇を通りすぎていった。僕の知る限り、母はそういう演技ができるほど器用な人間ではない。とすると、おそらく〈レーテ〉で家族に関する記憶を丸ごと消去してしまったのだろう。

今の彼女にとって、僕は赤の他人なのだ。

呆れるのを通り越して、ちょっと感心してしまった。そこまで割り切った生き方ができるのは素直に羨ましい。僕も見習おうと思った。

やがて僕は二十歳になった。

成人式の案内状を破り捨て、安酒を飲みながら何気なく半生を振り返ってみたとき、僕はその二十年間に思い出らしい思い出が一つもないことに気づいた。

それはまったくの灰色の日々だった。幼稚園、小学校、中学校、高校、大学……濃淡もなく、明暗もなく、強弱もなく、単調なグレーが地平線の果てまで続いていた。ままならない青春の青臭ささえ、そこには見受けられなかった。

なるほど、こういうからっぽの人間が偽りの思い出にすがるのだな、と僕は実感的に理解した。

けれども、義憶を買い求める気にはなれなかった。嘘だらけの家庭に育ったことへの反動か、僕は義憶を始めとしたあらゆる虚構を憎むようになっていた。どんなに味気ない人生でも、虚飾に満ちた人生よりはずっとましなように感じられた。どんなに優れた物語も、それがつくりものというだけで無価値に映った。

義憶はいらないが、記憶を弄るという発想そのものは悪くない。その日から、僕はアルバイトに明け暮れるようになった。父から十分な額の仕送りをもらっていたが、この問題に関してはできる限り独力で片づけたかった。

目的は、〈レーテ〉を買うことだった。

何もない人生なら、いっそ全部忘れてしまおうと思ったのだ。

何かがあるはずの空間に、何もないから虚しくなる。空間ごとなくしてしまえば、この虚しさも霧消するだろう。

「からっぽ」は、器がなければ成立しない。

僕は完全なゼロに近づきたかった。

四ヶ月で資金が貯まった。口座からアルバイト代を下ろすと、僕はその足でクリニックへ赴き、〈履歴書〉の作成のために半日に及ぶカウンセリングを受け、くたくたに疲弊して帰宅した。そして一人で祝い酒を飲んだ。生まれて初めて何かを成し遂げたという達成感があった。

カウンセリング中は脱抑制剤で催眠状態にされていたので、自分が何を喋ったかは覚えていない。しかし、クリニックを出て一人になったあと、「喋りすぎた」という後悔の念がふつふつと湧いてきた。大方、何か恥ずかしい願望でも打ち明けてしまったのだろう。漠然とだが、そんな感覚があった。頭では覚えていなくても、体のどこかが覚えているらしい。

本来ならば数日かけて行うカウンセリングが半日で終わったのは、ひとえに僕の過去がからっぽだったからに違いない。

一ヶ月後、〈レーテ〉の入った小包が届いた。両親が記憶改変ナノロボットを服用するところを何度もそばで見ていたから、添付文書を読むまでもなかった。僕は分包紙に入っている粉末状のナノロボットを水に溶き、一思いに飲み干した。そして床に横たわり、灰色の日々がまっしろに染まるのを待った。

これで全部忘れられる、と思った。

もちろん、実際にはすべての記憶が取り除かれるわけではない。日常生活を営む上で必須の記憶は保全されるようになっているし、そもそも〈レーテ〉の影響を受けるのはエピソード記憶のみだ。同じ陳述記憶でも、意味記憶は阻害されない。非陳述記憶に至っては手つかずで残る。これは記憶改変ナノロボットに共通する特徴であり、従って記憶の植えつけの際にも同様の制限がかかる。インスタントな全知全能を提供する〈ムネモシュネ〉の開発が難航しているのもこのためだ。〈レーテ〉によって知識を忘れたり技術を失ったりということは起こり得ない。損なわれるのは思い出だけだ。

小学生から中学生までのおよそ十年間の記憶すべてを、僕は消去の対象とした。記憶消去のオーダーは「~に関する記憶」といった風に対象を指定するのが一般的で、僕のように一定の期間の記憶を丸ごと消去するようなやり方を選ぶ客は稀らしい。当たり前といえば当たり前だろう。彼らの目的は人生から苦悩を排除することであって、人生そのものを抹消することではないのだから。

卓上の腕時計に目をやる。記憶喪失の兆候はいつまで経っても現れなかった。本来であれば五分もすればナノロボットが脳に行き渡り三十分で記憶消去が完了するはずなのだが、一時間が過ぎても少年時代の記憶に変化は見られなかった。六歳の頃に通っていたスイミングスクールで溺れかけたことも思い出せたし、十一歳の頃に肺炎で一ヶ月入院したことも思い出せたし、十四歳の頃に事故に遭って膝を三針縫ったことも思い出せた。母の架空の娘たちの名前も、父の架空の前妻たちの名前も一つ残らず思い出せた。僕はだんだんと不安になってきた。まさか偽物を掴まされたのだろうか? いや、記憶除去というのはこういうものなのかもしれない。ある記憶が完全に失われるとき、人はその記憶が消えたという事実にすら気づかないのかもしれない。

そんな具合に適当な理屈をつけて不安を打ち消そうとした矢先、僕は僕の過去に紛れ込んだ異物の存在を感知した。

慌てて体を起こし、屑籠に放り込んだ小包を取り出して添付文書を読んだ。

そうでないことを祈った。でも、そうだった。

なんらかの手違いがあったらしい。僕の手元に届いたのは〈レーテ〉ではなかった。それは主として青春コンプレックスの解消のために用いられる、架空の青春時代を使用者に提供するようプログラムされたナノロボット。

〈グリーングリーン〉。

それが僕の飲んだものの正体だった。

灰色は、白ではなく緑に染められた。

クリニック側がその二つを取り違えた気持ちはわからなくもない。おそらく僕を担当したカウンセラーは、「青春時代にいい思い出がないので、すべて忘れたい」という僕の要望の前半だけを聞いて早合点してしまったのだろう。

確かに、普通はそうする。いい思い出がなければいい思い出を得ようとするのが自然な発想だ。念を押さなかった僕にも責任はある。何より、書類にサインする際中身にろくに目を通さなかったのが致命的だった。

この手違いによって、僕はもっとも軽蔑していた連中への仲間入りを図らずも果たしてしまうこととなった。

何かしら、宿命めいたものを感じずにはいられない。

注文と異なる品が届いたことをクリニックに伝えるとすぐに謝罪の電話があり、半月後に二つの〈レーテ〉が郵送されてきた。一方は少年時代の記憶を消すためのものであり、もう一方は〈夏凪灯花〉という架空の人物に関する擬似体験を消すためのものだった。

しかし僕はどちらも服用する気になれず、封も開けずにチェストの奥にしまい込んでしまった。それらを目に触れるところに置いておくことすらためらわれた。

怖かったのだ。

あんな感覚は、もう二度と味わいたくなかった。

実をいうと、自分が飲んだのが〈レーテ〉ではなく〈グリーングリーン〉だとわかったとき、僕は内心ほっとしていた。

他のナノロボットに比べ、〈レーテ〉のリピーターだけは極端に少ない理由が、やっとわかった気がした。

かくして僕の頭に架空の青春時代の記憶が刻まれたわけだが、その青春像には少々偏りがあった。本来〈グリーングリーン〉が提供する義憶には、友人と楽しく過ごした思い出や仲間と困難を乗り越えた思い出といったものが万遍なく含まれるはずだ。しかしどういうわけか、僕の義憶の内容は一人の幼馴染に関するエピソードに絞られていた。

義憶は、カウンセリングによって得られた情報をプログラムが分析し系統的に整理したドキュメント──通称〈履歴書〉──に基づいて作成される。つまりこの義憶をつくった義憶技工士は、僕の〈履歴書〉に目を通した上で、「こいつにはこういう過去が必要だろう」と判断したということだ。

登場人物を幼馴染一人に絞った理由は、なんとなくわかる。家族から愛情を享受できず、友達も恋人もいない孤独な青春時代を送ってきた僕のような欠陥人間には、家族と友達と恋人を兼ねた相手を与えてやるのがもっとも効果的だと義憶技工士は考えたのだろう。役割を一人に集中させれば複数の登場人物を作る手間が省け、浮いた労力で一人のキャラクターを深く掘り下げられる。

実際、夏凪灯花は僕にとって理想的な人物だった。何から何まで僕の好みに合致した、いってみれば究極の女の子だった。彼女のことを想うたび、「ああ、こういう子が本当に幼馴染だったら、僕の青春時代はさぞ素晴らしいものになっていたのだろうな」と考えずにはいられなかった。

そしてだからこそ、僕はこの義憶が気に入らなかった。

自分の頭の中で一番美しい記憶が他人の作り話だなんて、虚しすぎるではないか。

*

そろそろ目を覚ました方がいいんじゃないかな、と彼女が言った。

まだ大丈夫だよ、と僕は目を閉じたまま答えた。

起きないといたずらするよ、と彼女が耳元で囁いた。

すればいい、と僕は言って寝返りを打った。

何をしてやろうかなあ、と彼女がくすくす笑った。

あとでしっかり仕返しするから、と僕も笑った。

お客様、と彼女が遠慮がちに言った。

灯花もここで寝ていけばいい、と僕は誘った。

「お客様」

目が覚めた。

「大丈夫ですか?」

声のする方を向くと、浴衣風の制服を着た女店員が屈んで僕の顔を覗き込んでいた。僕は身を起こして焦点の定まらない目で辺りを眺め回し、少し間を置いてそこが居酒屋であることを思い出した。酒を飲んでいるうちに眠ってしまっていたらしい。

「大丈夫ですか?」と女店員が再び僕に訊いた。夢の中身を覗き見られたようで、なんとなく決まりが悪かった。水をいただけますか、と平静を装って言うと、女店員は微笑んで肯きピッチャーを取りに行った。

腕時計に目をやる。飲み始めたのは確か午後三時頃だったが、既に六時を回っていた。

店員が注いでくれた水を一息に飲み干すと、会計を済ませて店を出た。屋外に出た途端、粘ついた熱気が体にまとわりつく。冷房の壊れた自室のことを考えると、今から気が滅入った。今頃ちょっとしたサウナみたいになっていることだろう。

商店街は人で溢れかえっていた。先ほどの店員が着ていた制服のようなまがい物ではない、本物の浴衣を着た女の子たちが目の前を賑やかに通り過ぎていく。ソースの焦げる匂いや肉の焼ける匂いを乗せた白い煙がどこからともなく流れてきて鼻腔を刺激する。人々の話し声、屋台の呼び込み、歩行者用信号の誘導音、発電機の立てる低いエンジン音、それに遠くから聞こえる笛の音や地響きめいた太鼓の音が混じりあって町全体を震わせていた。

八月一日。今日は夏祭りだ。

自分とは無関係な行事だ、としか思わなかった。

会場に向かう人波に逆らい、アパートの方角に向けて歩き出す。日が沈むにつれて波は密度を増していき、気を抜くと押し戻されそうになる。すれ違う人々の汗ばんだ顔は西日に照らされて淡い橙色に輝いていた。

抜け道に使うつもりで神社に入ったのが失敗だった。参道に並ぶ屋台目的の人々と休憩目的の人々とで、境内はごった返していた。人混みに揉まれるうちに、胸ポケットに入れておいた煙草はくしゃくしゃに潰れ、シャツにソースの染みをつけられ、下駄で爪先を踏まれた。もはや自分の意志で進行方向を定めることさえままならず、僕は諦めて流れに身を任せ、自然に外まで辿り着くのを待った。

やっとのことで境内を抜け、出口へと続く石段を下り始めたときのことだ。

不意に、声が聞こえた。

──ねえ、キスしてみよっか。

わかっている。〈グリーングリーン〉の仕業だ。夏祭りが引き起こした連想に端を発する幻聴にすぎない。居酒屋で眠っているときに見た夢がまだ尾を引いているのだろう。

僕は気を逸(そ)らすために別のことを考えようとした。けれども一度始まった連想は止めようとするほどかえって加速していき、脳裏に浮かんだ義憶は思い出すまいとするほど鮮やかさを増していく。気がつくと、僕の意識は架空の少年時代に遡っていた。

「私たち、つきあってると思われてるらしいよ」

僕と灯花は近所の神社の夏祭りに来ていた。一通り屋台を巡り終えて、拝殿裏手の石段の隅に並んで座り、眼下の人混みを眺めるともなく眺めていた。

僕は普段と変わらない服装だったけれど、灯花はきちんとした浴衣を着ていた。花火柄の入った紺の浴衣に、紅菊の髪飾り。どちらも去年身に着けていたものと比べると落ち着いた色合いで、そのせいか彼女はいつもより大人びて見えた。

「ただの幼馴染なのにね」

そう言うと、灯花は身体に悪そうな色をしたジュースを一口飲み、軽く咳をした。そして僕の反応を窺うようにこちらを盗み見た。

「こうやって二人でいるところを誰かに見られたら、誤解が深まるかもね」と僕は言葉を選んで言った。

「確かに」灯花はくすくす笑った。それからふと思いついたように、僕の手に自分の手を重ねた。「こんなところを見られたら、さらに誤解が深まるかも」

「よせよ」

口ではそう言いつつも、僕は灯花の手を拒みはしなかった。代わりに、さりげなく周囲を見回した。知りあいに見つかってまた冷やかされやしないかという不安と、いっそのこと冷やかされてしまいたいという期待が半々だった。

いや、期待の方が少しだけ大きかったかもしれない。

僕は十五歳で、その頃には灯花を異性として強く意識するようになっていた。中学二年でクラスが別々になり、二人で過ごす時間が一時的に激減したことがきっかけだった。それまで家族と同じ括りに入れていた幼馴染が、実はクラスの女の子たちとなんら変わらない一人の異性であることを、僕はその一年を通して痛感した。

そして同時に、自分が異性としての彼女に強く惹かれていることを自覚した。色んな先入観を捨てて一歩引いたところから眺めると、夏凪灯花はとても美しい女の子だった。それからは、見慣れているはずの横顔にふと見とれてしまったり、彼女が他の男子と話しているだけで落ち着かなくなったりといったことが増えた。

今まで僕が異性に興味を持てずにいたのは、最初から理想的な相手が隣にいたからかもしれない。そう思った。

灯花の方も同じような心境の変化を迎えていることは、長いつきあいなのですぐにわかった。中学二年の夏頃から、僕への接し方が妙にぎこちなくなった。表面的なふるまいは以前とまったく変わりないのだが、注意深く観察すると、彼女が過去の彼女自身のふるまいを模倣しているだけなのが見て取れた。気さくな関係を維持するために彼女なりに努力していたのだろう。

三年で再び同じクラスになると、僕たちはそれまでの反動のように常にぴったりとくっついて過ごすようになった。直接的に互いの気持ちを確認するようなことはしなかったけれど、ときどきさりげなく探りを入れあった。先ほど彼女がしたように「また恋人と間違われた」と言って相手が嫌な顔をしないか試してみたり、冗談半分で手を握って反応を窺ってみたりといった方法で。

数々の試行錯誤を経て、僕たちは互いが同じ気持ちでいるという確信を深めていった。

そしてその日、灯花は最後の確認作業に入った。

「ねえ、キスしてみよっか」

眼下の光景に視線を固定したまま、彼女は隣に座る僕に言った。

ふとした思いつきみたいな言い方だったけれど、その言葉を彼女がずっと前から温めていたことが僕にはわかった。

同じような言葉を、僕もずっと前から用意していたからだ。

「ほら、私たちが本当にただの幼馴染なのかどうか、確かめてみようよ」軽い調子で灯花は言った。「ひょっとしたら、案外どきどきするかもしれないよ」

「どうだろうね」僕も軽い口調で返した。「多分、何も感じないと思うけど」

「そうかな」

「そうだよ」

「じゃあ、やってみせて」

灯花は僕の方を向いて瞼を閉じた。

これはあくまで遊び。好奇心を満たすための実験。そもそもキスなんて大したことじゃない。そうやっていくつもの予防線を張り巡らせた上で、僕たちはずる賢く唇を重ねた。

唇を離したあと、僕たちは何事もなかったかのように正面に向き直った。

「どうだった?」と僕は訊いた。その声は妙に低く乾いていて、なんだか自分の声じゃないみたいだった。

「んー……」灯花はゆっくりと首を傾(かし)げた。「大してどきどきしなかった。そっちは?」

「僕も同じ」

「そっか」

「ね、言っただろう? 何も感じないって」

「うん。やっぱり、ただの幼馴染だったみたいだね」

白々しい会話だった。僕は今すぐにでももう一度灯花とキスしたかったし、その先にあるものを一つ残らず確かめたくてしかたなかった。彼女も同じ気持ちでいることは目の動きや声の震えから伝わってきたし、最初の返事までに僅かな間があったのは、「よくわかんなかったからもう一回やってみようよ」という台詞を寸前で飲み込んだからだと知っていた。

本当は、このまま流れに任せて告白するつもりだったのだろう。実際、僕も似たような計画を立てていた。けれども彼女と唇を重ねたほんの数秒のあいだに、僕の考えは大きく変わった。これ以上先に進んではいけない、と体中の細胞が警告を発していた。

これ以上進んだら、何もかもが変わってしまう。

ひとときの刺激や高揚と引き替えに、二人のあいだにある心地よい何かがすべて失われてしまう。

そうして、二度と今みたいな関係には戻れなくなる。

灯花もそれに気づいたのだろう。急遽計画を変更して、すべてを冗談のまま終わらせることにしたようだ。

彼女の慎重な判断を、僕はありがたく思った。もし彼女があのまま思いの丈を打ち明けてきたら、まず拒むことはできなかっただろうから。

帰り道、灯花はふと思い出したように言った。

「ちなみに、私は初めてだったよ」

「何が?」僕はとぼけた。

「キスが。千尋(ちひろ)くんは?」

「三回目」

「えっ」灯花は目を丸くして足を止めた。「いつ? 誰と?」

「覚えてないの?」

「……もしかして、その相手、私?」

「七歳のときに僕の家の押し入れの中で、十歳のときに灯花の家の書斎で」

数秒の沈黙のあと、「あ、本当だ」と灯花はつぶやいた。

「すごい。よく覚えてたね」

「灯花が忘れっぽいだけだよ」

「すみません」

「今日のことも、数年後には忘れてそうだね」

「そっか、三回目だったのか」

灯花はしばらく黙り込み、それからふっと微笑んだ。

「じゃあ、本当は四回目だね」

今度は僕が驚く番だった。

「いつ?」

「教えない」澄まし顔で彼女は言った。「でも、結構最近」

「記憶にないな」

「だって千尋くん、眠ってたもん」

「……気がつかなかった」

「あはは。ばれないようにやったからね」

「ずるいな」

「ずるいでしょう」

灯花は胸を反らして笑った。

じゃあ、本当は五回目か。僕は声には出さずにそうつぶやく。

ずるいのは、お互いさまだ。

そんな砂糖菓子みたいな疑似記憶が、僕の頭には無数に存在している。そしてことあるごとに本物の記憶以上の鮮明さで脳裏に蘇り、僕の心を激しく揺さぶっていく。

困ったことに、通常の記憶と違い、義憶は時間経過による忘却を期待できない。刺青(いれ ずみ)みたいなもので、自然には消えてくれないのだ。ある臨床試験によると、新型アルツハイマー病の患者に義憶を移植したところ、自分自身の記憶がすべて損なわれてしまったあとも、義憶はしばらくのあいだ残っていたという。ナノロボットによる記憶改変はそれだけ強固だということだ。〈グリーングリーン〉の義憶を忘れたければ、義憶消去用にチューニングされた〈レーテ〉を飲むほかない。

恐怖を克服して〈レーテ〉を飲むか、義憶と折りあいをつけるか。二つの選択肢のあいだで、僕は長いあいだ揺れていた。

義憶を消さない限り、僕はいつまでも実在しない幼馴染の思い出にとらわれ続けることになるのだろう。

うつむき、溜め息をつく。優柔不断な自分にうんざりする。

鳥居が目の前にあった。考えごとをしているうちに出口まで辿り着いたようだ。これでようやく夏祭りから逃れられる、と僕は安堵した。ここにいると、ありもしない過去のことばかり考えてしまう。

と、どこからか破裂音が聞こえた。反射的に顔を上げると、遠い夜空に打ち上げ花火が見えた。隣町で花火大会をやっているのだろう。僕は視線を下ろし、

今すぐ振り返れ、と誰かに言われた気がした。

無意識に歩を緩める。

肩越しに後ろを振り向く。

人混みの中から、僕はその姿を一瞬で見つけ出す。

彼女もまた、振り向いていた。

そう、それは女の子だった。

肩甲骨まで伸びたまっすぐな黒髪。

花火柄の入った紺色の浴衣。

人目を惹く白い肌。

紅菊の髪飾り。

目が合う。

時が止まる。

僕は直感的に悟る。

彼女も同じ記憶を持っている。

夏祭りの喧騒が遠ざかっていく。

彼女を除いたすべてが色を失っていく。

追いかけなければ、と思う。

話を聞かなければ、と思う。

僕は彼女のもとへ向かおうとする。

彼女も僕のもとへ向かおうとしている。

しかし、人波は容赦なく僕たちを浚い、引き離していく。

あっという間に、姿が見えなくなった。

三秋縋関連作品リンク

原作:三秋縋×漫画:loundraw『あおぞらとくもりぞら1』(8/25発売)