ポーズをとること――別役実『象』について/松田正隆

(書影をタップすると、Amazonページにジャンプします。)

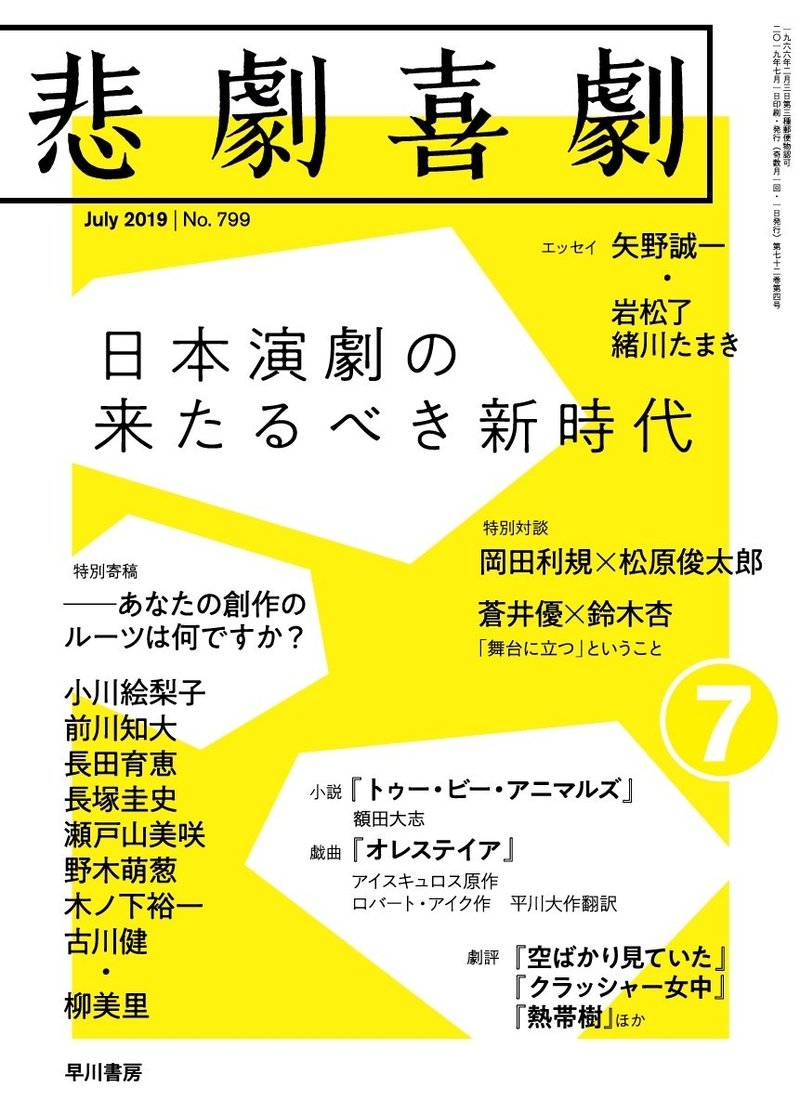

「悲劇喜劇」2019年7月号に掲載された、松田正隆「ポーズをとること――別役実『象』について」。本誌掲載版に大幅な加筆を加えた、完全版を公開いたします。バタイユやカフカを引用しながら展開される、別役実の代表作に大胆に斬りこんだ論考を是非ご一読ください。

1

別役実の戯曲『象』は原爆の投下された広島の街をモチーフにしている。主要な登場人物である「男」と「病人」はあの時の惨状を経験し、生き残った。二人は甥と叔父の関係にあり、ヒバクシャであるが、あの時の経験への態度のとりかたには違いがある。もちろん、同じヒバクシャであっても被爆経験には人それぞれに違いがあるだろう。その後の、あるいはこの劇の上での、原爆経験についてのこの二人の態度について比較分析することがこの論考の目的ではないが、この態度のありようから二人の関係が展開し、注目すべき所作が起こり、それが劇を生み出していることは確かである。

男「静かに死んでしまいたいとは思いませんか?」

病人「思わないね。俺はむしろ、死ぬ前に殺されたいと思っている。」

男「何故?」

病人「知らん。情熱的に生きたいのさ。」(別役実『象』早川書房刊、p129)

このやりとりに端的にあらわれているように、男はできることならこのまま誰にも知られることなく静かに死んでしまいたいという願望があり、病人のほうは情熱的でありたいのである。病人は「情熱的」と口にしてはいるものの、それはいったいどういうことなのか、誰に対してどのように情熱的でいたいというのだろうか。

以前、病人は街頭で背中のケロイドを人々に向けて見せていたことがあり、その時のようなことがもう一度訪れはしないかと思っている。それは、あの時のヒロシマの閃光が焼きつけられた痕跡としてのケロイドであり、言葉では説明のつかないような惨状を呼び起こしうるギラギラとした視覚効果であり、それゆえ、あの時のヒロシマの体験談よりも、背中のケロイドを見せるためのポーズをとることが彼にとってもっとも重要なことだった。その身ぶりに応じて人々はホホーッというため息をつく。ちょっと背中の筋肉を動かすたびにカメラのシャッターがカシャリと鳴った。病人のふるまいに観衆は反応し、今でも病人は「それは悪くなかったよ」と思っているのである。つまり、彼はあの頃のポーズのとりかたに喜びを覚え、これからもそれを夢見、それに賭けてみたいと思っている。なぜなら、そのポーズに見物人たちはまなざしを与え、驚嘆しているように病人には思えたからだ。無論、その驚きの内実まではわからないとしても、人々は病人のポーズとそれにふさわしい証しでもある背中のケロイドを見物しようと集まったのである。ここには、別役実が戯曲創作においてモチーフとしてきた「わたくし」と「おおやけ」の問題がよこたわっているとも言えるが、私的な火傷が原爆投下の歴史性の証としてのケロイドを持つことに苦悩するという葛藤のドラマのみに収斂していかないところにこの戯曲の価値はある。

それにしても、なんと痛ましい見せ物であろうか。歴史的カタストロフの痕跡といえども彼個人にとっては痛ましい火傷が、降りかかった受難としての起点をつくり、それがポーズをとることを後押ししているのだ。いや、この表現は正確ではないのかもしれない。いったい、あの頃の見せ物が成功していたと思える根拠は何か。

それを痛ましいと感じるどころか、病人のもとには見物人が集まり、病人の背中を見て笑い、喜んでいたのである。ケロイドの痛ましさは病人のポーズとともにあることによって、ある意味、価値変換され、個人的な火傷と歴史的な痕跡という役割をこえた崇高さとユーモアを獲得していたのではなかったか。火傷と痕跡は、彼のポーズによって見せ物としての身体に最善なカタチで総合されていた。少なくとも、今、病室で最期の時を迎えようとしている病人にはそう思えたに違いない。

ところが原水爆禁止大会があってから、事態は病人にとって思いがけない方向に変わる。観衆の彼へのまなざしのありようが変わるのだ。それを、病人は次のように述べる。

俺は気が付いたんだよ。奴らが本当は何を見たがっているのかという事をね。

眼を見るんだ。

俺の眼を……。背中のケロイドよりも俺の眼をのぞきこもうとするんだよ。俺がシャツを着始めると奴らはじっと穴のあくほど俺の眼を探ろうとするんだ、わかるかい。

俺がどんなコッケイな話をしても、ひょうきんな踊りを踊っても奴らは笑わないんだよ。(同、p133)

この事態を病人は、にわかには受け入れられなかった。なぜ、人々は背中ではなく眼を見るようになったのか。病人はその原因をポーズのとりかたの問題だと思い、初めて本気で努力をし、真剣にポーズの研究を始めたりするのである。妻の提案から、脇の下の最も酷いケロイドが見えるようなポーズを考案したりしたのだが、それも徒労に終わる。月日は流れ、背中のケロイドもシミとの区別がつかなくなり、それでも、いつかもう一度、あのようなギラギラした見せ物を行うために、あの街(ヒロシマ)を再訪したいと思うのである。ただ、なぜ、人々が自分の眼を見るようになったのか、理解できないままでいるのではあるが。

G・バタイユは、ジョン・ハーシーの『ヒロシマ』というルポルタージュをモチーフとした論考で、ある被爆者の描写する、あの時の惨状を引用している。それは、河の岸辺にうずくまる負傷者たちを救助しようとしたときの経緯であり、負傷者の一人の女性の手をとり河から引き上げようとして手の皮膚がすっぽり抜け落ち、それでもかろうじて高い位置へと移動させたにせよ、結局、潮位の高まりによって溺死させてしまったというおぞましい証言である。バタイユは、このことについて次のような見解を述べる。

私がこの一事を引用するのは、かくも無益な勇気のおぞましさのためではない。この挿話をしめくくる次の文章のためなのだ。「彼は意識をはっきりもって絶えず自分にこう言いきかせねばならなかった。これは人間なんだぞ、と」こうした物語の全体から浮かびあがってくるのは、これら不幸な人々によって維持されていた人間的な振る舞いが、動物的な朦朧状態の根底の上でかろうじて続いていたという事実である。(G・バタイユ『ヒロシマの人々の物語』酒井健=訳/景文館書店刊、p18)

あの時の広島には、前後不覚の動物的な朦朧状態しかなかった。それでも生き残った人々は、その時の現状に応じた人間的な振る舞いをしようとしたのである。これは人間なのかと問いなおさなければならない状況を、そう、これは人間なんだぞと改めて肯定し、人間のままに生きようとした。人間であることの枠組みが崩壊に瀕しているなかでのその肯定は、「それでもなんとか人間のほうへ」と賭けようとした最後の人間たちのあがきであり、切実な信頼でもある。原爆投下直後の広島に理性的な判断ができようはずもなく、それはただ、なすすべがないままに何かできることをしたにすぎないのではあるが、それでも暗く混迷する状況のなかでこその光のような判別だったのではないか。

バタイユはこの動物的な朦朧状態からかろうじて生まれてきた証言に、トルーマン大統領のラジオ放送を対置させている。トルーマンは広島への原爆投下を即座に歴史のなかに位置づけ、世界にもたらされた新たな人類としての可能性を明らかにした。これは、理性と文明を保持している人間からの〈人間〉としての人類の未来への宣言である。

『象』の病人が直面したのも、この〈人間〉としてのまなざしではなかったか。原水爆禁止大会があってからの人々は、病人を人間として見ようとした。まるでトルーマンのように人類の歴史に位置づけるようにして。無論、投下を被った側にとっては数年の月日を必要としたが、人々は人類の未来に向けての貴重な生存者・証言者として病人を見つめるようになったのである。それゆえ、彼の身体に、ポーズにともなう「背中」ではなく、人格を持った個人としての人間の「眼」を探したのである。

しかし、病人にとってそのまなざしは耐え難かった。ましてや、急に人間として見られるようになったことについてゆけなかったに違いない。なぜなら、そこには重大なことが欠けていたからである。背中のケロイドは、原爆投下という人類の歴史的な出来事を未来へと証言するための痕跡ではない。そんな大それたことではないし、いや、そうかもしれないが、その人間的な事実には収まりきれない出来事が、そこには焼きつけられているはずだった。それは、人間であることが疑われる事態、すなわちバタイユの言う動物的な朦朧状態である。その経験を糧にして、病人の身体パフォーマンスは観衆の喜びをかちえていたのであり、それは「わたくし」と「おおやけ」を超えた崇高さであり、それを観衆は固有名のない誰とも知れない街頭の芸として無責任に笑うことができたのではなかったか。

病人は、しかし、そのことをもちろん理解しているのではないし、私のこの考えも単なる憶測にすぎないのかもしれない。ほんとうのところは、どういうまなざしによって背中のケロイドと病人のポーズが成り立ちをみたのか、誰にもわからない。病人はただ、あの原水爆禁止大会のあとあたりから、人々のまなざしのありようが変わったなと感じ、それがなぜなのわからない。わからないままであっても、とにかく情熱的に生きてみたいのである。

2

なるほど、何かがわかったとしてそれでどうなるというのだろうか。動物を見るようなまなざしから、人間のそれへと変わったとして、彼らがヒバクシャであることにはかわりない。いや、病人も被爆者という人間として生きてゆかなければならないことぐらいは知ってはいたのだ。男(病人の甥である登場人物)が、海へ行きたいと思いたち、行かないで街を歩き、そのまま小汚い汽車に乗ったら乗客たちがみんなして男の顔を見るので、降りてしまったという話をしたとき、病人はこう応える。

俺ならもう少し我慢して乗っていたよ。顔を見られたってかまわないじゃないか。かまわないよ。

顔にスミでもついてるんですかって聞き返してやりゃあいいじゃないか。

それに俺が汽車に乗ったら、まず、こう言ってやるよ。「俺は被爆者だ」ってね。そうしたらお前、席はゆずってくれるしさ、同情していろいろ話はしてくれるし、おカシやら、果物やら出してくれるし、いつだったか、大変でしょうって、お金を包んでくれた人がいたよ。(『象』p202)

病人は、自分が被爆者として社会に承認され、そのことで同情されているということを知っている。人々が被爆者の顔を見るのは、弱き不幸な者と見なすあらわれであり、その視線を当然なものとして堂々と受け入れるべきだと言うのである。むしろ、被爆者ですけど何かと開き直ればいい、と。その上で、彼のポーズが、背中のケロイドとともにある彼の見せ物が、かつての効力を失ったのはなぜか、それが理解できないのである。なぜなら、被爆者は同情される存在であっても見せ物ではないのだから。つまり、見物人に同情をともなう承認があったのでは、この見せ物は成り立たないのだ。

病人は、それを頭では理解できていても、そのことをどこかで了解できていない、ということなのかもしれない。病人自身の衰えもある、背中のケロイドはシミになってしまい、おそらく原爆症も進行し看護婦が言うには余命いくばくもない。見せる側も見る側も時代の流れとともに変わったのである。ヒバクシャの運命がもはやどうすることもできないのであるなら、黙って何もしないのが最善なのだろうか。そのようなニヒリズムにさいなまれているのが、静かに死んでしまいたいという男である。だが、男の静かでありたいという態度も、誰にも知られずに何もしないという男の願望とは裏腹に、そう単純なことではない。

この戯曲でも何度かセリフになっていることだが、人と人が「愛し合っている」というのはどういうことなのだろうか。愛の概念を問うているわけではないが、愛し合うことの内容とその意味は誰にもわからないことだろう。ただ、男は、まるで「愛し合っているみたい」に見えること、愛し合っているのか、どうなのかさえわからないのに、「愛し合っている」と判断され、そのことが承認されてしまうことに、とても敏感で、それが何よりもおぞましいと思っている。だから、病人が、あの街を再訪し、人々と交流を深めたりすれば、まるで愛し合っているように見えてしまうので、そんなことはやめるべきだと思うのだ。

人間的な被爆者という立場を捨てない限り、この世界の人々のまなざし(それは人類愛のようなものかもしれない)からは逃れられない。ヒバクシャであることは男にも病人にも刻印された不可逆性であり、被爆者として人々から見なされてしまうのはやむをえないことなのである。男は、世間に向けて、まるで僕たちが愛し合っているように見えるので、被爆者のように見ないでくださいとは言えない立場なのだ。なぜなら、彼がヒバクシャであることこそが、その立場を受け入れざるをえない根拠になっているからだ。これは悲しいことである。彼らが被爆者であると見なされ同情される次元とは違う、悲しさなのである。

あの時、原爆の投下された広島で人間であることが疑われる事態に直面した者たち(ヒバクシャ)を再び世界が人間(被爆者)として包摂することに男も病人も戸惑いを隠せない。それゆえ、男は、人間的なまなざしのない場所を求めざるをえなかった。ひっそりとした静かな場所で、誰にも気づかれることなく、ただのヒバクシャとして死んでしまいたいと思うのだ。

ここにも個人的経験を人類のこととして歴史化しようとする、「私」と「公」の対立があるのであるが、その葛藤のドラマに収まりようのない問題がはらまれている。人間として個人を社会に位置づけるということは、個的な事情を考慮し私たちはそれぞれに違うという否定に支えられている。つまり、大枠では人間であることを承認しておいて、同時にそうではあっても私たちと彼らとは何かが違うという包摂のうちにある排除の働きが機能するのである。この対立には、身体における差異を抽象化することによってより高いレベルで統合しようとする超越的な価値規定(弁証法的な矛盾の顕在化)が作用しているのではなかろうか。被爆者への同情のまなざしにはそのような機能がはらまれている。さらに、もはや、私たちは〈人間〉であることが自明である時代を生きているわけではない。私的であれ公的であれ、その起点である「人間であること」自体が危ぶまれる事態、その限界のさなかに彼らはいる。

それゆえか、人間からの人道的なまなざしだけではなく、違うまなざしの存在を男は意識することになる。男は病人に向けて、次のようなことを言う。

ただ、ちょっと変な話なんですがね。

僕が夕方、戸を開けると、いつも正面に大きな赤い月があるんです。そして、遠くの方から、小さな男が走って来る……。

アカイツキ、アカイツキ、アカイツキ、アカイツキって叫びながら、走って来るんです。手をふりまわしながら、アカイツキ、アカイツキ、アカイツキって叫びながら……。(同、p127)

男が見ることになった赤い月にまつわる光景を日常のリアルな距離感で受けとめることはできない。この光景を男が見たシュールな幻覚とかたづけることもできない。赤い月があり、小さな男がアカイツキと連呼している場所はどこなのか。男の普段の場所から戸を一つ隔てただけで、それは確かな領域を持って広がっている。それゆえか、男は、一生懸命に走り叫ぶ小さな男に、なぜか「すまない」という感情が湧いてしまう。この話を聞いた病人も、お前も同じようにがむしゃらに走ればいいと言う。これには私も思わず笑ってしまったが、病人の提案はいたって真剣なものである。

赤い月。このまなざしを死者からのものと解釈することもできるかもしれないが、この戯曲での問題は、まなざしの位相、空間性、あるいは視線の強度であって、その演劇的生態としての力関係を意味あるものとして価値づけなければならない。それらが登場人物に所作(身ぶりやふるまい、ポーズや態度、まなざしへのまなざし)をうながし、この男の身体にも作用しているのだから。

男も変な話だと断りを入れているように、これは普通なら見ないし、見えないような光景である。しかし、男には見えてしまう。見ないではすまされないのである。そういうものが男には見える。男から、見えるということは、向こうからもこちらが見えているのではないか。まなざしはこのように男の内部に相互作用を生み出してしまう。自身の視線の対象が、外側に確かにあるということが確認されていないにもかかわらず、こちらから見えてしまっているものは、向こうからも見えているのではないかという意識を生み出す。そのことによって、その内実がわからないままに、こちらの身体感覚がゆさぶられるようなイメージが生じている。これを意識の生み出す錯覚のような心理現象としてかたづけることはできない。

ジャン・ルイ・シェフェールは『映画を見に行く普通の男』で、これと同じようなビジョンのことについて考察している。そこでは、溝口健二の映画『雨月物語』をモチーフとして、不可視なものの可視性について論じられている。シェフェールは、主人公の源十郎が背中に呪文を書き込まれ自身もそのなりゆきを理解できないままに、彼を死の世界へと誘う若狭と右近という朽木家の霊を退かせてしまうシーンについて、次のように述べる。

溝口の、そのシーン、スクリーンの上を蠢く身体というべきか動物というべきか、ともかくその存在たちは、その姿のままに逃げ去りながら、僕に何か知れないものを残して行くかのようだったのです。その、僕に投げ残すかのように残されるものは、常にすでに遥か昔に消え去ってしまった何か知れない何かと言うしかないものでした、イマージュの存在たちは僕の知る何かに似ていることで僕の記憶に残されるのではありません、そうではなくて、その奥底にある形象のない欠如点、「重力点」、僕の、と言うよりも、意識存在であるしかない僕らみんなに痕跡としてあるに違いない「重力点」において、僕に張り付いてくるのです。(ジャン・ルイ・シェフェール『映画を見に行く普通の男』丹生谷貴志=訳/現代思潮新社刊行、p129)

亡霊の前に投げ出された源十郎の背中と呪文の文字、シェフェールのような西洋人にとってはまったく馴染みのない状況にもかかわらず、それらが見る者の身体にとり憑いてしまう。この記述には、そのような得体の知れないオブセッションのことが書かれている。それは、『雨月物語』という個別的な映画作品のことのみについて述べられているのではない。映画を見るというときの、そのまなざしのありようこそが述べられてもいるのだ。

スクリーンの向こうは、こちらとは違う位相、まったくの異次元にありながらも、それを見る者に見られるものがとり憑いてしまうこと。その直接的な力とは何であろうか。それは、この世界の時間と空間とを超えて、スクリーンの向こうからやって来て眼に密着する出来事である。そのことは、むしろスクリーンの向こうがこことは違う次元にあるからこそ起こることなのだ。スクリーンという膜の向こうは、こちらからの距離感が拡張されてゆくパースペクティブでは計測しようのない位相である。それでも、そこは確かな「場所」としてあるのである。

この出来事は、この『象』という戯曲においても起こっていることだった。赤い月が唐突に、それでいて戸を開ければいつも正面に見えるということ。男も戸を一枚隔てた向こうに、そのようなとり憑くイメージを眼に焼きつけていた。

ところで、シェフェールの先の文章には「重力点」という言葉が使われている。このようにして身体に直接働きかけてくるイメージは、自分の記憶のなかで形象として一度も成り立ちをみたことはないものである。つまりそのようなイメージに類似した経験をしたという意識はないのだ。それなのに、映画という表現形式を経ることで、どういうわけか何かが焦点化されること。それを、シェフェールは、記憶の奥底にある形象のない欠如点、「重力点」と呼んでいる。これはカフカの日記から引用された言葉である。

誰もと同じように、生まれたばかりの時点で僕はその重力点を持っていた、それはその後の大人どもの愚かしい教育によっても揺るがないものとして今もなおある。その、多分何もかもを氷解させてくれるだろう重力点を僕はなお奥底に持っているのだが、しかしどうした訳かそれにふさわしい身体を何故か僕はもはや持ち合わせていないらしいのだ。その結果その重力点は何を成すすべもなく、錘のように宙吊りになったままにそこにあり、僕の今の無力な身体の奥に、遥か昔に撃ち込まれた銃弾のように残ってうずくしかないのだ。(同、p130 カフカの日記からの引用)

記憶のなかで形なきものとして残存しながら、何らかの外部からの刺激作用によって、ある形象をともない生成される起点。シェフェールの『雨月物語』への言及から理解しようとすれば、重力点とはおそらくそのようなものだろう。だが、カフカが日記に書き残した注目すべき点は、その重力点に今の身体はふさわしくないということだ。無力な身体の奥で重力点はなすすべもなく宙吊りになっている。それはかつて撃ち込まれた銃弾のようにうずくしかないのだった。

『象』という戯曲でも重力点は作用しているのかもしれない。それを起点としたまなざしの作用で、男も病人も奇妙な距離感で迫ってくるカタチにおびえたり欲望を覚えたりしていたのではないか。そのカタチはまなざしによって、あの重力点を経由し自律発生的に生み出される。それが男にとっての赤い月であり、病人にとっての見せ物の記憶であり、病人の背中を触ろうとした少女の姿である。登場人物たちは、そのカタチからのうずきを、まるで起点も目的もない信号(サイン)をとらえるようにして、ただ感受しなければならなかった。それに対処するにしても、静かに堪えしのぶ(男)か最後のあがきで這うように手足をばたつかせる(病人)かしかなかった。なぜなら、今ここにある身体にはなすすべがないからだ。それが何よりも痛ましいのであり、滑稽なことだった。今、ここにある身体は時代に見合う人間性のほうに帰属しようとして、重力点にふさわしい身体を取り逃がしてしまうのだ。

3

それでは、そんな徴候のようなサインを感受するのにふさわしい身体とは何か。そんなものがあるのか。あるかどうかというよりも、そのことについて考えてみるのは悪くないことだ。そして、この戯曲のいたるところにそんな思考をうながす契機がある。それは混沌のさなかで曖昧なまま際立ち、きらめく光のように登場人物たちの身体をとらえている。それは、あの時広島で、動物的な朦朧状態のなかでこそ判別された人間の限界点へと限りなく近づかせてゆくのかもしれない。*1

何と言っても登場人物のうちで男だけが相手にしているまなざしはこの劇自体の観客からのものだった。男はこの戯曲の冒頭と最後で観客を意識して語るのだ。そこでは、男なりのポーズがつくり出されている。そして、それはこの戯曲(この演劇)がポーズという所作を問題としているということの宣言でもある。

冒頭のト書きにはこうある。「男はゆっくりと立止る。あたかも立止ったかに見えるのである。もちろん立止ったのであるが……。しばらく、自分の体重を確かめるように、シズミコム……ほとんど、それが一つの決定であるかのように……と、思いがけなく口が開かれる。」(p113、 p114)

立ち止まり体重を確かめるようにシズミコム、というのがここではポーズとして決定されている。所作のなかでも、ポーズというのは、身ぶりやふるまい、仕草やマイムとは違い、運動のなかから動きを止めて、空間的に身体を配置するということをあらわす。あるいは、そのことによる、ある状況に対する態度の表明とも言える。

ポーズをとること。この戯曲ほどそのことに意識的なものはない。もちろん意識的であるからといって、それが意識の及ぶ範囲に限定されているということではない。無意識や意識の外という問題領域、あるいは過剰に意識的ゆえに、その意識の起点や対象とのかかわりにおいて意識内容が歪曲しているということもあるのかしれない。

ポーズをとるということは、当然ながら誰かの視線・まなざしを前提としている。ポーズをとるには見る者への働きかけとそれからの反応とのめまぐるしいやりとりが必要である。それを意識的にやっているというわけではなく、それを身体が勝手に行っているということでもある。この論考でも問題にしたように、いくつものまなざしの力が関係づけられ、そのことによって動きが生まれ、その流れのなかにこの戯曲のポーズも位置づけられ、成り立ちをみるのだろう。

まさしく病人こそが、そのポーズのありように苦悩していた。かつてギラギラしていた彼の背中のケロイドとそのポーズも時代の流れとともに有効性を失い、それでもなんとか彼なりのやりかたで、ポーズを考案しそれを成就させたかった。しかし、その「あの街への旅」のはじまりも、外は雨だけれども出発するのは今なのだという無益な決心のみで、病室さえ出ることなく失敗に終わる。いったい、彼はどうすればよかったのだろうか。やはり、それは私たちにはわからない。というより、そんな問いかけ自体が間違っている。彼の行動は必然であり、あまりに必然すぎて戸惑ってしまうくらいなのだ。彼は病室でなしうることをなそうとして、それをしたのだ。そのことについて、私たちなりに考えるしかない。むしろ、そのようにして、その必然は考えを触発している。

ニーチェは、劇作家が人々から要求されるのは合唱隊(コロス)による所作の公開性であるとして、次のように述べている。

ギリシャの民衆から演劇を創作する者には、「悲劇の所作の行われる場所が公共の広場であること」が要求された。それがいかに困難なことであるか。なぜなら、「悲劇的な行為やその準備はそれこそ普通、街頭では見かけられないものであって、隠密のうちに運んでこそ、よく育つものだからである」そのことがわかっていたにせよ、ギリシャ人たちは「万事衆人環視の裡で、万事白日のなかで、万事合唱隊を前にして」悲劇が進行し、所作が生まれることを期待したのである。*2

そして、それは、この劇を見ている観客の視線をも含んでる。すなわち、これらの所作は衆人環視のもとで決定され、ポーズとして産出されなければならなかった。たとえどんなに、不可視の領域にかかわる問題であっても、隠されることによってその存在をほのめかすことなく、かすかなサインでポーズの考案をうながし、公共の空間に表現されなければならない。私には、『象』はそのような劇のために書かれた戯曲に読める。

衆人環視といえども、それが人々の合意形成のため、誰もが納得のいく所作の呈示のためというわけではない。演劇は人々の意見を代理表象するための装置ではない。演劇、その白日に晒された特異性の次元には、あのカタチのない重力点からのまなざしも含まれ、それが得体のしれない形態をつくり出しもするからである。それが、カフカのあのうずくサインにふさわしい身体かどうかはわからないけれど、この戯曲において、それはポーズとして考案され、創造されたのである。*3

『象』の最後のト書きにはこうある。両手を、コーモリ傘を持ったまま大きくひらく。

*1人間であることとそうではないことの対立・矛盾にドラマの争点を帰着させるのではなく、それを不可分にしてドラマ化すること。その不可分が何をつくるのか、それから誰がうかびあがり、どのような力の展開があるのかを派生的に問いかけること。

*2「ギリシャの楽劇」ニーチェ全集2『悲劇の誕生』塩屋竹男 訳 ちくま学芸文庫 p225

*3フェリックス・ガタリの『カフカ夢分析』p152における「主体性の生産」の問題との親和性。ここでガタリの述べる「特異的信号」には主観性の生産の潜在的機能の要諦がある。

******

松田正隆(まつだ・まさたか)劇作家、演出家、マレビトの会代表、立教大学映像身体学科教授。1962年、長崎県生まれ。立命館大学文学部哲学科卒業。94年『海と日傘』で岸田國士戯曲賞、99年『夏の砂の上』で読売文学賞を受賞。2003年「マレビトの会」を結成。主な作品に『声紋都市―父への手紙』など多数。16年から長期プロジェクト『福島を上演する』を発表している。

[今後の予定]劇団青年座『東京ストーリー』10月23日~29日=駅前劇場/作=松田正隆/演出=金澤菜乃英/出演=津田真澄 、田上唯、野々村のん、石母田史朗 、前田聖太 、松川真也 、山賀教弘 、世奈 、角田萌果 〈お問い合わせ〉03-5478-8571。