芥川賞作家が演劇と小説の違いを読む!/「語り手の身体」滝口悠生(悲劇喜劇3月号)

「悲劇喜劇」3月号(2/7発売)では、気鋭の劇作家・小田尚稔の初小説「是でいいのだ」を掲載。芥川賞作家の滝口悠生氏が小説に寄せたエッセイを公開します。

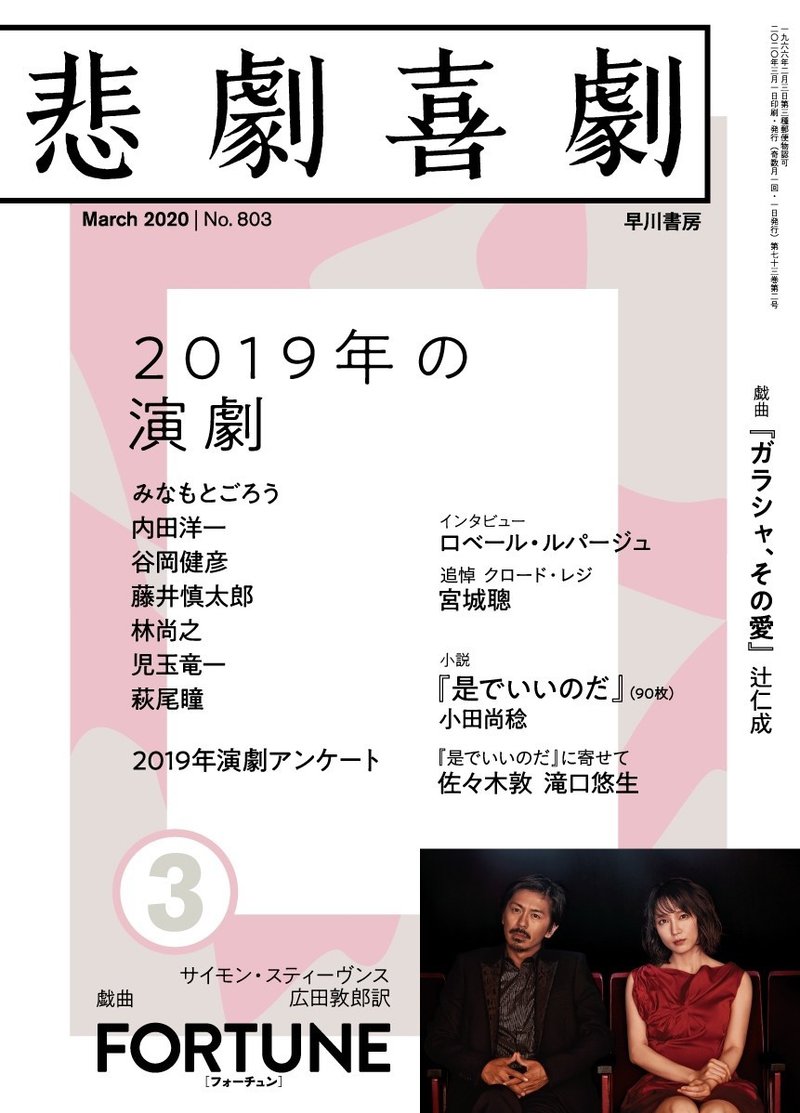

(書影をタッチすると、Amazonページにジャンプします。)

語り手の身体 滝口悠生(小説家)

各部の語り手が誰なのかよくわからない、というのがこの小説の最大の特徴だと思う。

「三月のあの日、東南口のマクドナルドにいた。」ではじまる「1」に出てくるのは、就職活動中の学生だが、名前も性別もにわかに判断がつかない。かなりくだけた口調のなかで「私」という一人称を使っていることから、女性の可能性がやや高いかな、くらいに思っておくことはできても、そもそもこのだらだらした弱音のような嘆きのような語りがどのようなシチュエーションや動機のもとで語られているのかもまだよくわからない。はっきりしているのは「三月のあの日」という時間と新宿の「東南口のマクドナルド」という場所だ。

「2」には、夫から離婚届を送りつけられた女性が、おそらく「1」の学生と同じ新宿のマクドナルドにいる。離婚届に記入を終えて、夫のことや、今後の生活のことを思い、そこから派生した全然関係のない東中野の美容院での出来事などが語られる。

「3」では、毎日家でYoutube ばかり見ている学生が、自分の自堕落な生活について語っている。「俺」「僕」という一人称があるのでおそらく男性で、家で弁当を食べたあと散歩に出かけ、公園で鼠を見たりする。彼は中野に住んでいるらしく、青梅街道を歩いて宝仙寺の前でタモリが赤塚不二夫の葬儀で詠んだ弔辞(彼はそれをYoutube で観た)を思い出したりする。ちなみに本作のタイトルを含むその弔辞の一部が、本作のエピグラフに置かれている。

「1」から「3」までの語り手が全員異なる人物であることは文中から判断できるのだが、同時に、彼らの語り方はいろんな点、いろんな意味で似通っている。

まず、彼らの語りはいずれもモノローグである。彼らはここまで誰とも一緒におらず、彼らは彼らの語る言葉を、具体的な誰かに向けて発しているわけではないと思われる。ただし物理的な発声や発話がまったくないかどうかまでは断言できず、とくにマクドナルドという公衆の場にいる「1」「2」の女性ふたりと違い、「3」の男性ははじめ自宅にいたから、独りごとを言ったりもしていたかもしれない。しかし語り手たちがすべての言葉を発話しているとすればそれはかなり異様で、彼らの言葉は彼らの声に乗った言葉ではなく心中語、内面の呟き、みたいなものと考えるのが自然と思う。

もっとも、元々演劇作品だったこの作品の上演では、概ね本作の本文と同様の内容、口調、語り方の言葉が、すべて俳優によって声に出して「自然に」語られていた。小説と演劇のモノローグにおける自然さの違いがそこにある。

また、彼らの語りは、表層的な意味でもよく似ている。書き言葉らしくないというか、ちゃんとしていない文章というか。散漫で冗長、書き言葉としてふつう経る推敲過程を通っていないみたいな、しゃべったまんまみたいな言葉が書かれている。たとえば「いざそれに自分の履歴? を書こうとすると」(1)とか「友達の家では、気が散って集中? が出来ないから」(2)「いい感じ? の喫茶店も無いし」(2)といった、疑問符を伴う言い淀みがたびたび差し挟まれる。発話されたセリフとしてならともかく、小説の地の文としてならいずれの「?」も不要だし、もし「履歴」や「集中」や「いい感じ」という語彙が適当でないならば、適当な語彙に変えればいい。そういう過程と選択を含み込んでいるのが書き言葉だ。

つまり本作の文章は小説のモノローグとしても不自然なわけで、ということはやはりこの文章はすべて発話されたものということなのか? という問いにいま一度戻るのだが、結局これが小説である以上それは書き言葉であり、ということは作者はこの小説の文章を意図的にそういうふうに書いている、「しゃべったまんま」あるいは「思ったまんま」みたいなところにこの小説の文章を留め置こうとしている、と考えるべきだ。なぜそうするのか、そこにどんな意味があるのか。

もうひとつの、最も重要な特徴が、本稿冒頭に記した「誰なのかよくわからない」という点である。

本作において複数いる語り手たちの名前は最後まで伏せられたままである。ここまで見た「1」「2」「3」では、状況証拠的に別人物と判断することはできたが、その先へと読み進めるにつれ、「三月のあの日」を共有する語り手たちの姿は、明確に独立するよりむしろ、不思議と重複するような曖昧さを帯びていく。

彼らが語る話はしばしば同じ場所、同じ固有名詞、同じ状況をなぞり、読み手は彼らが互いに親密な間柄だったかのように読みたくなるのだが、その決定的な証拠は示されることがなく、ある語り手が別の語り手のことを語れば語るほど、彼らの人物像や記憶は離散していく。語り手たちは別の語り手のことを傍点付きの「彼」「彼女」と名前を示さず呼ぶ。それ以外の人物についてはむしろ明確な姿と印象を残し(公園のホームレス、動物病院の前の女性……)、時に名前さえ示される(向かいの部屋の楊さん、終盤六本木の道で出会うある人物……)にもかかわらず。

「思ったまんま」みたいな文章もこれに与する。書き言葉は熟れれば熟れるほど、説明的に、描写的になり、誤認を排し、状況や関係を明らかにし、語りの恣意性を強め、その意図やテクニックがいかなる方向に働くにしろ、語り手の姿(あるいはその影)を濃くする。作者はそれを断固として避け、かつまた複数の人物たちそれぞれを容易に特定できるような口調の差異(いわゆる「書き分け」)さえも拒んでいる。だから、全員の口調はとても似ている。これは一般的な小説作法からみれば完全な逆行でありマイナスポイントだと思うが、無論作者は意識的に文章をそこに留め置いている。

「4」で地震が発生する。読みはじめたときには、どこかの店内にいる「4」の語り手が新しい別の語り手なのか、あるいは「1」「2」の語り手のどちらかなのか、よくわからない。同章の最後で、語り手はマクドナルドにいて「この後、面接も控えている」とあるので「1」の学生かな? と思うが断定はできない。

続く「5」ではおそらく「3」の男性が、「6」では「2」の女性が語り手であることが文中の細部から推定でき、そのふたりが新宿の西口公園で出会った「7」では、この小説ではじめて二者が相対し、相手の描写と会話文が描かれる(その会話文中にも一筋縄ではいかない時間や話法の操作があるが、踏み込むには紙幅が足りない)。このあと明らかに新しい語り手として「2」の女性の夫らしき人物が「9」で出てくるのだが、先に述べた通り、このあたりになっても(というか進めば進むほど)語り手たちの輪郭は少しずつ重なり合うような箇所が生じて、きれいな個人の像が結ばれない。

けれども、それこそがこの小説が為そうとしている企みのための機構だ。

筆者は本作の元にある演劇の上演を観て、その戯曲(上演台本)も読んでいるが、それらとこの小説版を比べても、それぞれの言葉から得られる情報や印象はどれもほとんど変わらない。よく似た言葉、よく似た文章がそこにある。

しかしこの小説は、演劇(上演)とよく似ている文章で構成されているからこそ、そこに演劇とはまったく違う言葉と文章の状態を生み出す。そして、言葉を用いた異なる表現形式である演劇と小説との最大の違いをとても鮮やかに示しもする。即ち、演劇の言葉を発するのは俳優の身体で、小説の言葉を発するのは語り手という仮構的な身体であるということ。先に書いた演劇と小説のモノローグの自然さの違いもつまりはここに尽きる。

先に挙げた本作の語りの特徴は、いずれも演劇で用いられる言葉を小説にそのまま移植するための手段だったのだと思う。演劇の場合、その言葉は常に複数の俳優の固有の身体から発せられる音声だったのに対し、小説の場合その言葉は、読み手のもとで仮想された虚構の身体と声から発せられなくてはならない。そのことを明確にするために、作者は語り手の身体をできる限り読み手に見えないようにしている。

作者は、この作品の語り手たちの有り様や固有性を絶妙に揺らし、散らし、震わすことで、舞台上にある俳優の身体とは違う、小説の身体、小説の言葉を語る身体を探っている。

作品の終盤では、語り手たちの身体が立ち上がる感触が確かにあった。その感動は演劇としてこの作品を観た時の感動とよく似ていた。タイトルが示すような、ささやかだけれど大きな肯定の実感を目撃し、読み手の人生にもそれが映るような、輝きのようなもの。語り手たちが、この作品の企みの手段として使用されたとは思わない。誰かが何かを語ること、人が語り手になること、それじたいが人の生を、人生を肯定することなのだと私は思うし、小説とはそういうものだと思う。(※本文中太字部分は、正しくは傍点。悲劇喜劇3月号より)

●小田尚稔『是でいいのだ』試し読みはこちら

●佐々木敦の解説はこちら

●著者略歴

滝口悠生(たきぐち・ゆうしょう)小説家。1982 年東京生れ。2011 年、「楽器」で新潮新人賞を受賞してデビュー。15 年、『愛と人生』で野間文芸新人賞、16 年、「死んでいない者」で芥川賞を受賞。他の著書に『寝相』『ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス』『茄子の輝き』『高架線』『やがて忘れる過程の途中(アイオワ日記)』がある。18 年、『高架線』は小田尚稔の脚本・演出によって舞台化された。