少女たちのバトルから始まる華文ミステリ『元年春之祭』試し読み公開

「前代未聞の犯行動機」で注目を集めている華文(中国語)本格ミステリの傑作『元年春之祭』から、第1章の試し読みをお送りいたします。登場するのは於陵葵(おりょう・き)と観露申(かん・ろしん)のふたりの少女。都・長安からやってきた葵は、豪族の娘にして巫女の血を引く少女で、見聞を深めるために名門の観(かん)一族を訪ねてきました。葵の相手をすることになった観家の娘である露申は、彼女の雉狩りに同行することになったのですが……。出会ったばかりの少女たちの古典漢籍引用バトルから始まる本書、お楽しみください。

第一章

1

天漢元年[※紀元前一〇〇年。前漢の時代、第七代武帝の治世にあたる]、雲夢(うんぼう)の荒野で、晩春の夕映えのなか少女が雉を射抜いた。上には長襦(ちょうじゅ)、下には大袴(だいこ)をまとい、犀皮の矢筒を背負った姿は、武人と見まがういでたちである。傍にはこの地で育った少女が木陰に立ち、襜褕(丈の短い単衣)を身につけて、夕暮れどきの温気に耐えながら友人が射抜いた獲物を手に提げていた。

弓は父親から贈られたもので、長安の職人が古い作法で仕立てた弓だった。これだけの弓を作りあげるために、一年以上の期間が費やされている。本体に使われるのは、東海郡に生える柘を真冬に切りたおしたもの。春がやってくると、前年の秋に手にいれた牛の角を水にひたし作業にそなえる。夏の時期には麋鹿(シフゾウ)の筋を丁寧になめす。秋に入れば、細工を終えた角と筋を朱色の膠で柘のうちそとへと貼りつけて、上から糸を巻きつけ、漆を塗りかさねたうえで、冬の空気にさらすことで仕上げとする。

彼女はこの贈り物をかねてから大事にしていて、矢を射るときもつねに慎重に扱い、汚れをつけないようにしてきた。生きた的を射るのは、これがはじめてだ。はじめは動く的を射る要領がつかめずになんども的を外して、友人からの失笑をこうむっていた。その笑い声がまだ林のなかを漂っているところに、最初の獲物の血が緋色の藑茅(ヒルガオ)の花へとはねとんだ。

彼女は幼いころから長安で育った。京畿(けいき)のまわりの山林は、おおよそが皇家の管理のもとにある。そのせいで、かつての将軍から弓術の手ほどきを受けてはいても、腕を見せる機会はほぼなかった。きょうのように心おきなく狩りを行うのは、まさにひとつの宿願だった。

そのうえ、この一帯はかつて楚王の狩場だったのだ。[※楚は長江中流域に存在した王国。紀元前二二三年に秦に滅ぼされた。作中時点では漢(前漢)の支配下にある]

かつては初冬の時節、軍備を固めるころになると、楚王は玉の飾りに彩られた戦車に乗り、美しい弓と強力な矢を手に供の者を引き連れて、林を歩く獣たちを射ていた。みるまに雨のごとく矢が飛び交い、血肉が飛び散る。多くの矢を受けた獲物たちは倒れて動かなくなったのち、車輪に轢きつぶされ歩兵に踏みにじられるのがさだめだった。柔らかく肥えた肉は、いちども舌に載らないまま泥と入りまじっていく。殺戮を終えて楚王は満足げに弓矢を置き、地面を埋めつくす屍と意気の衰えない兵士たちを見回す。朝霧のように薄い紗の単衣をまとった少女たちが、鼻を刺す血のにおいのなかで踊りはじめる。その衣の裾は地面に触れ、たちまち血の汚れに染まっていく……

しかし襄王二一年(紀元前二七八年)になると、秦の将軍白起が兵を率いて楚王を郢都から追い落とすことになる。その後、秦はこの地に南郡をおき、そして禁山を解いた。そこにくわえて雲夢官という職務を新たに設置し、この地を管理させることにした。百余年が経ち、雲夢でも平坦な土地は田畑として開墾されている。残されたのはいりくんだ地形で、峻険さゆえにもとあった姿が保たれ、いまでも山中の人々が木こりや狩猟を続けることができていた。

「儒者は魚を針で釣るだけで網を広げては獲らないし、狩りでも巣へともどった鳥はもう射ないと聞いたけれど。葵は儒術を崇めているなら、こうして動物を殺してまわってはいけないんじゃないの?」

襜褕をまとった土地の少女は、息絶えたばかりの雉を拾いあげて不平を漏らす。腹立たしげに顔をそむけていうものの、手は射抜かれた雉をしっかりとつかんでいた。実をいえば、長安からやってきた於陵葵(おりょう・き)が雉をすこししとめて肴にしようといいだしたとき、偽りごとには向かない観露申(かん・ろしん)の舌の裏からはいくらか唾が湧いてきていた。鏃(やじり)が雉の羽毛と脂肪へ突き刺さったときも、その心のなかではほとんど憐憫の情が巻き起こることもなかった。

露申がこう口にしたのは、弓を引くのができないことで葵に引けをとっていると感じ、悔しく思っただけかもしれない。しかしながら、いちども勝てずに終わることになる彼女と葵との競いあいは、このときまだ幕を開けたばかりだった。

これから露申を待っているのは、どこまでいこうと落胆と劣等感だけだ。

「露申はきっと知らないだろうけれど」葵は毎度この言葉から話を始めたが、彼女の話すことを露申がまったく知らないのも毎度のことだった。「その〝釣(ちょう)して綱(こう)せず、弋(よく)して宿(しゅく)を射ず〟の先生は、厩(うまや)から火が出たとき〝人を傷つけたるか〟と聞いただけで、馬の命はすこしも気にかけなかった。人に食べられる側に同情しているなら、露申がわざわざ狩りについてきたのはどうして?」

「私はお父さまのいいつけを聞いて案内をしているだけで、葵の共犯になるつもりなんてまったくないのに」

二人の少女はきょうの午前に顔を合わせたばかりだというのに、いまでは古くからの友のようにいいあらそいを始めていた。

「あなたのいうのとは正反対で、弓術はただの技術ではない。礼書の言葉によれば、〝射は仁の道なり。射は正を己に求む。己正しくして而(しか)る後に発す。発して中(あた)らざるときは、則(すなわ)ち己に勝つ者を怨みず、反りて己に求むるのみ〟。勝負の色のある格闘の術と比べると、弓術のかなりの部分は敵と張りあうというよりも自分との闘いで、そこから自身の弱点を克服して、〝仁〟の境地まで到るの」

「ずいぶんと高尚なことをいうけれど、それより前に葵はこの血の流れる現実をよく見て。この屍と、命を奪うためにつけた傷が葵のいう〝仁〟だっていうの? もし徳行を求めているだけならただの的で稽古や力試しをすればいいのに、どうして生きているものを屠る必要があるの? ねえ葵、ただ獣の肉への欲にかられているだけなのに立派な理屈をひねりだして自分を欺くなんて、それが長安の人たちの性分なの?」

「それでいえば、露申はこの土地で育ったなら、雲夢澤をなぜ〝澤〟(沼、湿地の意)というかは知っているでしょう?」

「それはもちろん。学問で葵には敵わないけれど、いちおうは貴族の血を引いているのだから、そこまで常識が欠けているわけがないでしょう」露申は頬をふくらませてみせたが、内心ではそこまで腹を立てているわけではない。「雲夢には湖が多くて水系がいきわたっているから、〝雲夢澤〟と呼ばれているんでしょう」

露申の答えを聞いて、葵はつい笑い声を漏らした。

「それは俗にいわれる説明というだけ。字面だけ見て見当をつけるのでは、まっとうな儒者に笑われて

もしかたがない」

「なら、そちらのまっとうな儒者はどう説明するの?」

「澤、擇なり」葵は落ちついた調子で説明を始める。「礼書の言葉では、〝天子将に祭らんとするときは、必ず先ず射を澤に習わす。澤は士を擇ぶ所以なり〟。ようするに、私のように澤で獲物を射止める人間が、祭祀にたずさわる資格があるということ。雲夢は湖や沼にことかかないけれど、いまでも切り開かれていない山はかなり残っていて、無数の鳥獣がひしめきあい、となりあって暮らしている、絶好の狩り場でしょう。せっかく訪れたのだから、楚王が狩りをしていたころの規模は無理にしても、景色を前にして、おぼろげにいつかの雄々しい風格を推察することはできるでしょう。私も当然古人の道を追って、記念のため雉をしとめて持ち帰るというわけ」

「結局、肉が欲しいだけじゃないの……」

そういいながら露申は、手に提げた獲物の目方をみる──きっといいごちそうになる。

「自分は雉肉を食べたことがないようにいって」葵は背から矢を一本とり、意地悪く笑った。「そうでなくても、露申のように不器用な人は、動く的を射抜くなどできないんじゃない?」

「弩(ど)を使えば、私にだってできる」

観氏の一族は山深く住んでいるが、獣たちにそなえるため武芸の鍛錬も怠ってはいなかった。短兵器に向かない女子供たちも、ふだんから弩の鍛錬を積んでいる。

「へえ、弩?」葵の態度には見下しの気持ちがあふれていて、察しの悪い露申も気づくほどだった。

「武器にも君子と小人のちがいがあるとするなら、弩はどう考えても小人が使うべきもの。露申、まがりなりにも貴族の子なら、自分を貶めて祖先を侮辱するようなものには触れないほうがいいと思う」

「弩のなにがいけないの。どうして葵はそうやって切り捨てるの?」露申はいいかえす。「たしか、弓をよくする家柄の生まれの李広将軍も、採った戦法は〝千弩ともに発す〟だったでしょう。弓の腕はきっと葵のはるか上でも、率いる兵士たちに弩を禁じたりはしなかった」

「李広将軍は私がいちばんに尊敬する武人ね、あいにく私が生まれるのが遅すぎて、じかに教えを乞うことはできなかったけれど。そのとおり、あの方はいつも兵士たちに弩で匈奴を射殺すように命じていた。弩は弓よりも性能で優るから。弩のほうが矢が速く、兵士の体力を浪費せずに、しかも弓よりも修得がやさしい。ごくわずかな鍛錬で文句のない威力を発揮してくれる。くわえて、どれだけ勇猛な武将でも三石(約九三キログラム)に達する力で弓を引くことはできないけれど、弩なら楽々と四石を超える力が出せる」

「だから……」

「だから、小人にこそお似合いの武器なの」そういって葵は顔をそむけたあと、露申に視線を送ってみせる。「ついいま知ったけれど、自分の目のまえにも弩がお似合いのつまらない人間がいた」

「そうとうな時間を費やして弓を引くことを身につけたって、ほかの人は軽く弩の懸刀(弩の引き金)を引けば葵よりも遠く、精確な矢を射れるのに、その見下しはいったいどこから来るの。手には時代にとり残されたがらくたを持って、口を開けば〝貴族〟、〝君子〟、〝儒者〟、ようするにそれは自分をかばっているだけじゃない」

「その通り、私はあなたの祖先と同じで、世間から笑われる宿命だから。時代遅れの人間で、古人の知恵と在りかたにあこがれて、いままさに流行っているものにはついていけない」葵がいうと、空の際にかかる彩雲もふいにその色を暗くした。「ともかく、この世はあなたたちの時代で、私のものではない」

「葵……」

ふいに顔をくもらせた葵を見て、露申は答えに困った。自分が葵のいう下等の人間そのものとは理解しながらも心中不快を覚えないではなかったが、それでも反発の感情はほとんど浮かんでこない。自分の学問や技芸が、先祖の名を汚す水準にちがいないとは承知していた。

もちろん、自分の祖先について知ることは少なかった。

「そういえば」葵はなにかを思いだしたようだった。つい先ほど夕暮れの雲とともにほの暗くなった光が、眼のなかでふたたび輝きだした。「露申はこの土地に住んでいるなら、司馬相如の〈子虚賦〉を読んだことはある? 楚国の使者、子虚が斉(さい)の国を訪れて王の狩りに随行したあと、雲夢のことを語りはじめるの」

「読んだことはないけれど」

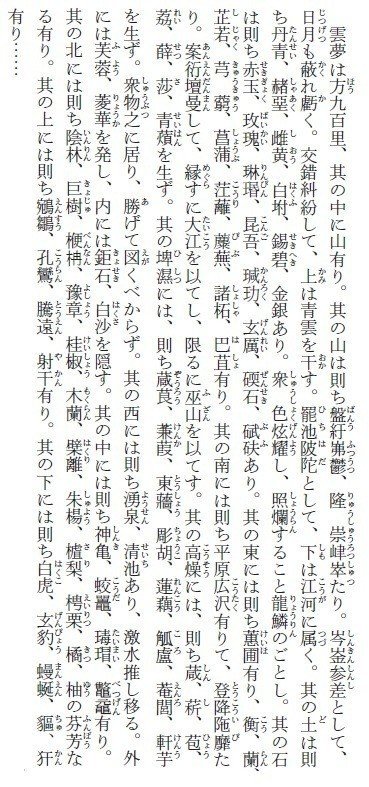

「〈子虚賦〉で雲夢はこう描かれている」葵はゆっくりと朗誦する──

(画像参照)

「私からすればそんな文章、九度翻訳してやっと意味がわかるような異国の言葉ってところだけれど」

「雲夢一帯の風土と産物を書いているだけ。露申は自分が育ってきた文化のこともまったく知らないということね」葵はまえへ一歩進みでて、露申を背にしていう。「私は長安で育ったけれど、もとは斉国から出た家系なの。だけれど、私の祖先はあなたのような栄誉ある生まれではない。たしかに私の家族はもとの土地でも商人として権勢を振るっていて、元朔二年(紀元前一

二七年)のときには家産が三百万銭を超えていたから茂陵邑(もりょうゆう)に移った。それでも旧里では、私の一族の出自は斉国の賢者、於陵仲子(おりょうちゅうし)の召使でしかなかったことをまわりも知っていた。於陵仲子は生涯廉潔でどんなにわずかな恵みも受けず、そのすえに行方がわからなくなった方で、飢え死にしたという噂もあるのだけど。あとになって、私の祖先はその姓氏を僭用するようになったの。長安に移ってきたお父さまの代からは、まわりに自分が於陵仲子の子孫だと嘘をいうようになった。とはいっても、かの清貧の賢者に、あんな金のにおいのする後継ぎがいるなんてだれも信じないでしょう」

そういって寂しげに笑う。

「だから葵は、古い貴族の家に生まれた私を嫌っているの?」

「嫌ってなんかいない。ただ、いくらか嫉んでいるだけ。私も同じような生まれだったらどんなに良かったか。私がいくら経書を考究して、武道を修得して、古代の賢人の徳行や言葉をどう真似たとしても、この生まれだけは変えることができないわ。私の身体に流れているのはそもそも臣僕の血でしかない。しかも長いこと贅沢な暮らしを続けてきたものだから、この身体には古礼とはほど遠い悪習もやまほど染みついてしまって、そのせいでおこないをやましく感じることもある。雲夢に向かうあいだもずっと私は、もし観氏のような古い貴族の家に生まれていたらよかったのにと考えていた。それなのに……」

「なのに、名門の子の私に葵は失望したんでしょう?」

「そう、心から失望した」なんの遠慮もなく答える。「これまで私は、この頽廃した時代にあなたたち貴族の血を引く家だけは信頼に値すると考えていたの。私のあこがれるものをあなたたちは引き継いでいて、滅びて久しい楚国についての見聞を深めさせてくれるだろうと。なのにあなたは、古代のことをいくらも知らないうえに、いま生きる時代のこともおよそなにひとつ知らない。長安にいる悪友たちよりもがらんどうで退屈なくらい、あの子たちとは日ごろまさに流行っている品物や文章の話ができるか

ら。なのにあなたは。まったく、かける言葉もないわ……」

聞いていた露申は、長く黙りこんだ。ふと、自分を村の農婦から根本的に分けるのは、読み書きができることではなく、農作業をこなせないことだと気づいた。羞恥の涙をこらえながら、露申は襜褕の下襟を必死に握りしめ、息が詰まりそうなのを鎮めようとした。

「お供をするなら若英(じゃくえい)ねえさまのほうがよかったかもしれない。あの人は家族でいちばん古礼に詳しいから」

「それは、あなたの従姉の観若英さまのこと? その方は私たちと同じ歳ではなかった? それがどうして観家でいちばん古礼に詳しいの」

「お父さまはこの家の長男ではないから、家伝の教養はおおまかにしか学んでいないの。四年まえまでは、観氏の当主はお父さまではなくて無咎(むきゅう)伯父さまだったの。礼器もほんとうは無咎伯父さまのところにあって、祭儀もずっと上沅(じょうげん)にいさまと二人でとりまわしていた。二人の学識は太学の博士に講義ができるくらいで、伯父さまにはいつも学者から教えを乞う手紙が来ていたし、伯父さまはよく上沅にいさまに返事を書かせていて。でも、四年まえに二人とも亡くなって、きっと失われた古礼はたくさんあったと思うわ」話すうち、露申の眉間の皺が深くなっていく。「伯父さまと上沅にいさまが死んだその晩、若英ねえさまだけが生き残ったの」

「その日になにが起こったの?」

「私にも、いったいなにが起こったのかわからなくて」露申が率直に答えると、かえって葵の混乱は増した。「ただ、みなが死んだ。それだけ」

「あなたの伯父さまの一家が?」

「伯父さまも、伯母さまも、上沅にいさまもまだ六歳だった従弟も、みなそこで死んだの。若英ねえさまはたまたま私の家にいたから、命が助かったけれど。死体を見つけたのは芰衣(きい)ねえさまだった」そう

話して、はっと気づく。「そう、芰衣ねえさまももういない……」

「そういうことなら、どうして〝いったいなにが起きたかわからない〟といったの?」

「葵、なに、ひどいじゃない。こんな悲しい話にも一言も慰めようとしないで、ひとり勝手に質問ばかりして」露申は涙を流しはじめた。「ほんとうにいきさつがわからないの、芰衣ねえさまがいったときにはすべて終わっていたから。いまになるまで犯人がいったいだれなのかもわからないし、どんな理由があってあんな残酷なことをしたのかもわからない。あの日のことは、糸口のない謎がたくさん残っているの。葵はとても賢いし、世間をよく知っているから、もしかすると答えを出せるかもしれないけれど」

「よかったら、あなたの知っていることを聞かせてくれない?」

「わかった」露申はうなずく。「全部話せるといいけれど……」

そういって、服の袖で涙を拭い、視線を林の奥へ向けた。そこにはなにもないように見えたが、大きく広がった枝葉の落とす影に、なにかが潜んでいるかのようでもあった。このあいだにも夕陽は沈んでおり、影がじわりと葵の足元へと伸びてくる。露申はひそかに、宵の明星が上ってくるまえに話を終えられるのを望んだ。

露申が語る四年前の雪の日に起きた事件。伯父一家がことごとく惨殺され、現場には奇妙なことに犯人の足跡が残されていなかったという――。話を聞きだした葵は推理を試みるが……。

続きは『元年春之祭』本篇でお楽しみください!

『元年春之祭』陸秋槎/稲村文吾訳

ハヤカワ・ミステリ 好評発売中