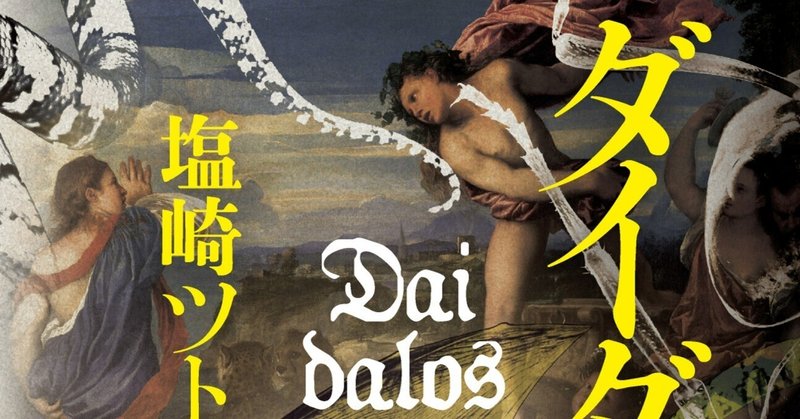

【2/21刊行】アマゾンを舞台に暴き出す20世紀文明の闇――第10回ハヤカワSFコンテスト特別賞受賞作、塩崎ツトム『ダイダロス』二章特別公開!

第10回ハヤカワSFコンテスト特別賞受賞作、塩崎ツトム『ダイダロス』を2023年2月21日(火)に刊行いたします。本作は最終選考委員の東浩紀氏の激賞を受け、また他の選考委員からも大賞受賞の小川楽喜『標本作家』に劣らない評価を得ての受賞となりました。今作では、レヴィ・ストロース一番弟子の文化人類学者、ナチスハンターの医師、そして〈カチグミ〉の残党を追う日系人ジャーナリストらを中心に、「陰謀論の20世紀」が見事に描き出されています。

刊行日:2023年2月21日(電子版同時配信)

定価:2,420円(10%税込)

装幀:坂野公一(welle design)

ISBN:9784152102072

〈STORY〉

1973年、ブラジル西部のマット・グロッソ州。無慈悲な人体実験に関与したナチスの生物学者ヨシアス・マウラーを追跡するべく、当地へと赴いたユダヤ人の文化人類学者アラン・スナプスタインと医師のベン・バーネイズは、先の大戦での祖国敗北を否認する日本人移民・通称〈カチグミ〉の残党を負う日系人青年ヒデキ・ジョアン・タテイシと行動を共にすることになった。旅の果ての月夜、アランとタテイシは奇怪な刺青の少女を目撃するが、それは生命と精霊が二重写しとなる、濃密にして猥雑な世界との遭遇だった――アマゾンに奇怪な陰謀劇を構築する、バイオテクノロジーSF×幻想文学。

〈最終選考委員選評より〉

本作に最高点をつけて大賞に推した。(中略)、マジックリアリズムの秀作として幅広い読者に届くと期待したい。――東 浩紀氏

(一章はこちらの記事で公開しています。)

二章

雨季が始まり、空が水分を大方吐き出し尽くし、川の流れも、平地の大半を飲みつくした。川幅が広がって、ヨット程度の船でも安全に航行ができるようになったが、そうなるまでにひと月を要した。もう年の瀬であり、アランたちは密林の中でクリスマスを過ごすことが確定している。かの日系人は結局、アランたちの旅程に同行することになった。

一行はこのあたりで入手できる最大サイズのモーターボートを調達した。上流と下流の小貿易で使われる、ジャンク船程度の木造船だが、アメリカ製の、十五馬力のエンジンが取り付けられている。

旅の案内人プレゴはかつて、アランのフィールドワークに同行してくれた友達だった。ポルトガル語も達者だ。雨季が始まって二日目、彼は狩りからようやく帰ってきて、アランたちを歓迎し、ピンガ(どぶろく)と、狩ってきた鹿の肉で再会を祝った。彼はどこにでもいる、普通の中年になっていた。

ボートの底には、プレゴの集落から自動車で半日はかかる小さな町まで何往復もして調達した、文明圏の物資──ユカの粉に干し豆、米、アンチョビとスパムの缶詰、ドライフルーツ少量、魚の干物、ラム酒、ウイスキー、先住民との交渉や物々交換に必要な氷砂糖と紙巻き煙草、石油缶、エンジンの修理キット一式を敷き詰めてある。荷物の中には、船着き場にいたあの老犬が紛れ込んでいる。プレゴがオンサ除けに載せたのだが、なぜかすっかりタテイシに懐いてしまっていた。

アランたちが遡上していく支流はリオ・サル──「塩の川」という名前がついていた。川沿いでたくさん見られる石英の堆積物を、かつての探検隊が「岩塩の層」と誤って記録したため、そんな名前になったそうだ。一説には石英とともに産出する自然金の存在を隠匿するため、わざと岩塩と報告したともいわれ、実際に十九世紀の初頭にはゴールドラッシュが起きて、プレゴの先祖が西洋文明と接触したのもその頃のことだ。アランたちはその「塩の川」をひたすら遡り、ボリビア・パラグアイ国境近くを目指す予定だ。マット・グロッソには著名な大湿地帯パンタナールがある一方で、アマゾンの浸食から取り残された残丘が点在し、そこで標高もわずかに高くなる。「塩の川」の水源まで遡上して行けば、そこから南米のもう一つの大河、パラナ川の支流・パラグアイ川の水源も目前である。アランたちはそのサル川とパラグアイ川に挟まれた高原を中心に、バーネイズ医師の〈調査〉を行う計画だった。

日中、アランたち五人は、川を進む船の上で過ごし、日が傾けば、適当な岸に船を引き揚げ、そこで朝を待った。単純な旅路のようだがそうではない。昼間の移動も命がけだった。スコールの度に大地は濁流に削り取られ、水底の大岩は、人知れず位置を変えている。何度も川を往復しているプレゴでも、岩の行方はわからない。そのため彼は常に、船の舳先で目の前の川の流れを見つめ、怪しい渦や流れの淀みを見つけ次第、後方で舵を担うジョゼに合図をする。それだけを頼りに、ジョゼは舵を切る。もしそれが間に合わない場合、長い棹で水中の岩を突いて、その反動で無理に船の進路をずらす。ひとたびタイミングが狂えば、船は岩に乗り上げて、転覆するか、竜骨を傷めて真っ二つに折れてしまう。

それでも一週間、ボートは無事に遡上を続け、その間に二度、雨季の間のみ出現する湖沼を横断した。乾季は赤土のつむじ風が吹く荒野にすぎなかった大地が、今では巨大な湿原になっていて、アランたちのボートが描く波の跡を、巨大な川魚の影が横切っていく。十分な水深があるため、岩の心配が不要になったプレゴが、銛で一匹仕留めてみないかと誘うが、

「観光客じゃないんだ。それに仕留めたところで保存もできまい」とバーネイズが断った。「しかしすごい水の量だ。加えて、この魚の数だ。よくあの過酷な乾季を生き残ることができたな」

「これでも生き残ったのはほんのひと握りだ。これから卵を産みに上流に行くが、そのための英気を、この湖で養っているらしい。しかし、産卵場がどこにあるのか、知っているものはだれもいない」

プレゴは惜しそうに湖面を見つめながら、そう説明した。

さて、旅に急遽加わったタテイシ青年は、軽はずみな言動こそ目立つが、日本人の前評判通りに、よく働いていた。なにしろ豪華客船のクルージングとはまるで違うのだ。従者はいるが、そのジョゼが操船から手を離せないのだから、船上での雑務は若いタテイシがするしかなかった。夕刻や、天候が荒れて船を引き揚げた後はさらに大変だ。焚火をするには火の番が必要だ。猛獣が来ないように見張ることも欠かせない。蚊帳も吊るさなければいけないし、ハキリアリが紙やジュート(黄麻。繊維をロープにする)の袋を持ち去ろうとしたときには急いで荷物を避難させなければいけない。旅の途上で集落に着けば「ぼくのような顔をした余所者はいないか」と聞きこみをする。息をつく暇もなければ、青臭い物思いにふけることもできない。密林において死は身近な存在だが、生けるものは生きることに精いっぱいで、一寸先の死を意識することができない。都会育ちの青年には、そんな時間の使い方は初めてだろう。

活き活きするタテイシとは対照的に、アランは、日に日に体調が悪くなっていった。出発から半日後にはもう、街で買い込んでポリタンクに移し替えた安いウイスキーに手を出していたのだが、次の日の朝食(ユカの生地に缶詰のアンチョビを挟んだものと、豆のスープ)を食べた後に飲んだら、今までに経験のないひどい悪酔いをしてしまった。頭痛に苦しみつつ(ウイスキーがまだ馴染んでいないせいだろう)と思って今度はピンガを飲んだが、アランはまた同じむかつきに襲われて、川に向かって胃の中のものを戻してしまった。タテイシやジョゼは彼の体調を案じるが、バーネイズだけは訳知り顔で、「不摂生を避けて安静にしていれば、勝手に具合も良くなるだろう」としか言わない。

(あの野郎、おれのメシにだけ断酒薬でも混ぜているな)

しかしタテイシの前でむやみに医師と口論すれば、余計なことまで口走ってしまいそうだったので、やむを得ず酒を断つことにした。そのせいで、常時いら立ちが抑えられない。訪れた村でバーネイズやタテイシのために通訳をしようにも、話が頭に入ってこない。自分自身の個人的なフィールドワークもついでに行うつもりだったのに、手が震えてメモが取れず、見かねたタテイシに代筆を頼む始末だった。

そんなアランの不調をよそに、ボートは一度エンジンが故障した以外にさしたるトラブルも起こさず、大湿原を通過し、サル川最上流、マット・グロッソ高原に到着した。ここから先は川幅が狭くなり、川の形も雨の度に激しく蛇行し、かつての流れの痕跡が三日月湖としてあちこちに点在している。川底に沈んだ岩の量も多く、さらに慎重な操舵が必要になるので、一日に進める距離は今までの半分ほどになった。ボリビア国境はまだ先だが、この地こそ西洋人のイメージ通りの密林の大魔境だった。

魔境に突入して五日目。ひょっとしたら六日目かもしれない。

アランたちは藪の中に船を隠し、小湿地の瓶首にあたる水はけのよい空き地で夜を過ごしていた。その空き地は恐らく、かつて移動性のインディオが仮住まいしていた場所で、植生の遷移から、半年ほど前に放棄されたのだろうと推測された。

「今日の調査も、こうして無事に終えた……」石油ランプの火を囲んだ夕食の席で、バーネイズは感慨深げに言った。その夜は雨が降らなかったので、寝ずに火を囲んでいる。木箱の上に置いたランプの下には、すでに虫の死骸の山ができていた。「存外、小舟の旅というのは快適ではある。陸路のあの荒れ様を考えると、実に平穏だ。これもプレゴとジョゼのおかげではあろうが、どうだろう、この調子なら予定通り、二週間でサル川の上流一帯を回り切れるだろうか」

「今のところ、川の精霊は我々を大目に見てくれているらしいが」プレゴは静かに答えた。「しかしここから上流には友達もいないし、おれたちの言葉がわかる連中も少ない。住んでいる精霊も違う。出会ったことのないマードレだって住んでいるかもしれない」

「マードレ?」

「森や川に住む妖怪の中で、とりわけタチの悪い連中のことさ」アランは気晴らしに、プレゴからもらった噛み煙草をクチャクチャさせていた。

「それに、バーネイズ先生、ぼくの調査は今度も空振りでした。いや、わかっていたことではありましたけれど」タテイシはうなだれて言った。

「それはわたしたちの調査も同じようなものだ。なあ、スナプスタイン教授?」

「…………」

アランは背伸びをして天を仰ぐ。空は相変わらず曇り、厚い雲は今にも落ちてきそうだが、密生した木々の幹がそれを支えているようだった。食卓は焚火で火を通したプランテイン(加熱調理用バナナ)と、塩漬けされたカピバラの干し肉だけ。どちらも途中の集落で分けてもらったもので、ここ数日間、夕食のメニューはずっとこれだった。ジョゼはラムを一杯飲むと、座ったままで、もう舟を漕いでいた。プレゴはライフル銃を抱きしめて、耳を頼りに周囲を警戒している。

舟の往来のある流域を除けば、熱帯雨林は巨大な「点」の集合にすぎない。そしてそれぞれの点が線で結ばれず、お互いを意識することなく孤立している。おかげで多種多様な生物だけでなく、無数の少数民族と、独自の言語や文化が残存しているのだが、それが系統立った調査というものを難しくさせている。どの集落を回って話を聞いても、それらが一体どういう関連を持つのか、はたまた、なんの関連もないのか、推察することが困難なのだ。

例えばタテイシの調査では、ヒトや獣の身体に鋭利な切り口を残すマードレの話を聞いた。霧に覆われた森の中を歩く、鈍色の巨人の話を聞いた。トカゲの精霊に魅入られて、かどわかされた娘の話を聞いた。医者と称して、戦で負傷したインディオたちを船に載せてどこかへさらっていく白人の話を聞いた。宣教師の従者が、あんた(タテイシ)と同じ顔をしていた。あるいは、していなかったという話を聞いた。ハポネスの亡霊が川の上を歩いているという話を聞いた。いやそれは大昔にコンキスタドールに殺されたインディオの霊だ。……どれも都会の路地裏に貼られたままのポスターのように、雑然としていた。タテイシの手帳は時間も空間も乱れ、土産用の煙草ばかりが減っていった。

バーネイズの調査も似たような状況だった。彼ら西洋人が聞き込みをすると、それが沿岸に様々な憶測を呼び、調査をさらに混乱させた。うろつく西洋人はこの地に新しい牧場や、鉱山の開発を目論む実業家に見えてしまう。共和国の経済成長に伴い、投機に浮かれた連中が、こんな内奥にまで出現するようになったのだろう。彼らを追い出そうとする者はデタラメな怪談を喋るし、反対に親切心から、金塊が出た、宝石が出たといった、彼が喜びそうなほら話をわざわざしてくれる者もいる始末だった。

「やはりパラグアイ川沿いで調査をしなければならないか……」

「本来はそちらで──ええと、〈調査〉をする予定だったんですね」と、タテイシ。

「パラグアイ政府の許可が得られなくてね。……教授、今から密林を西に突っ切って、パラグアイ川に行くことはできないだろうか」

「無茶を言うな。間に丘陵地帯があるから、パラグアイ川とアマゾンは決して交わらないんだ。陸路もないから、ジャングルを延々切り開いて進む羽目になるぞ。この説明、三度目だ」

「でもまだ一週間以上、調査の日程はあるのでしょう? まだまだこれからですよ」

「まあ確かに、その通りではあるが……」バーネイズはため息をつき、白いもの交じりの顎髭をなでた。「やはり気持ちが焦ってしまう。これはよくない兆候だ」

「もし今回の調査が不発でも、次の機会を待つことはできませんか?」

「わたしはこの調査に人生を懸けているんだ。もう歳を取りすぎているし、この国の情勢も不透明だ。今回の調査がうまくいかなければ、わたしは二度と、この国の土を踏めないかもしれない」

「おれとしては、持ち帰ってデータを精査することをお薦めするね」

「スナプスタイン教授、きみまでそんなことを言ってどうする?」いつになく、バーネイズは語気を強めた。ジョゼも驚いて目を覚ます。犬は蒸し暑さに舌をだらりと出しつつも、ずっと眠っている。

「……すまない。しかしな教授、データを精査している間に、今度は何人、人が死ぬかね?」

「えっ? 人の生死の関わる問題なんですか?」

バーネイズは青年の方を一瞬だけ見るが、すぐさまアランに視線を戻した。

「これはわたしや、きみだけの問題じゃないんだ。世界が西と東、資本主義と共産主義に二分される中、全人類共通の大義が、世界にまだ存在していることを証明する最後のチャンスなんだぞ」

「その口説き文句も、十回以上は聞いたぞ」

「それじゃあついでに、この話ももう一回してやろう。きみに愛国心は期待しないが、家族愛はあるだろう。お嬢さんに会いたいって気持ちはまだ残っているはずだ」

「ちょっと待て」今度はアランが声を荒らげる番だった。「成否にかかわらず、帰国の許可が降りるよう、便宜をはかってくれる約束だぞ」

「その約束はもちろん有効だ。しかしなんの成果も得られず、むざむざと帰ってきた父親を、お嬢さんは認めてくれるかね?」

「…………」

「アラン、お前も、子供がいたのか」プレゴがぼそっとつぶやいた。

ジョゼがそっと、焚火に薪を追加した。火勢が一時、大きく膨れ上がる。

アランが不貞腐れてしまったので、気まずい沈黙が下りる。こうなるとタテイシとジョゼも、それ以上この場をフォローできない。虫の音や遠雷さえも、雰囲気を察して黙りこくったようだった。

しばらくして、ようやくタテイシが口を開いた。

「ねえ、バーネイズ先生、そろそろぼくにも教えていただけませんか? お二人の旅の、本当の目的を」

バーネイズは錫のコップの縁をなでながら、無言で青年を見つめた。アランもそうした。二人の表情に気圧されながらも(一体おれはどんな顔だったんだろう?)、タテイシはしゃべるのをやめない。

「お二人の調査には、不審な点がいくつもあります。バーネイズ先生はインディオたちから話を聞きだすときは、わざわざフランス語をお使いになります。ぼくの耳に入るのを防いでいるのではないでしょうか。それに、あなたのお持ちになる資料を何度か盗み見する機会がありましたが、どれも暗号のような言語で書かれていますし──」

「それはきっと、現代ヘブライ語だよ」

「そうなんですか。しかし学術調査ならマイナーな言語で書く必要はないでしょう。きっと人に読まれて困ることが書いてあるからです。それと、先生はもうひとつ、肌身離さず持っているものがありますね。胸ポケットの手帳に挟んであるはずです。写真でしょう。聞き取りのときに、しばしばそれを見せていますね。一体誰を探して、こんな秘境まで?」

「ある程度は、薄々察してくれているかと思っていたが──」バーネイズはそう言いかけてこちらを一瞥するが、アランは知らん振りを決め込むことにした。彼はバーネイズの、真の同志にはなれない。「本当に申し訳ないがタテイシくん。今のところ、きみに話せることはないんだ。本当に、今はね」

「それはぼくがマスコミの人間だからですか? あるいは、ぼくが日本人で──」

「きみの所属に関係なく、今はまだ、話ができる段階ではないんだよ。これはきみの〈カチグミ〉探しと同じく、勝機が定かではないんだ。もし目的を達成できれば、きみには是非とも顛末の証人になってほしいが、なにも成果が得られなければ、この旅の秘密を、わたしは自分の墓にまで持っていくつもりだよ」

「……わかりました。誰かの生死に関わると聞きましたので、お力になれればと思ったんですが、これ以上の詮索はやめておきます。こんな僻地で、お医者様の機嫌を損ねたくはありませんしね」

「きみは元気が有り余っている。わたしの出る幕は当分こないだろう」

そう笑った後、バーネイズはアランの方を向いて、厳しい口調でこう言った。

「心配なのはきみのほうだ、スナプスタイン教授。きみも立派な大人なんだから、くれぐれもわたしの手を煩わせないでくれ」

それには答えず、アランは、「……もう寝る」とだけ告げて緩慢に立ち上がり、天幕の下に張ったハンモックに上がって、毛布を頭からかぶった。

「まだ聞いているだろう、スナプスタイン教授!」バーネイズは重ねて念を押した。「きみはこの場所を地獄だと言ったね? 確かにそうかもしれん。しかし今、われわれは己の生死の手綱を、自分でしっかり握っている。ひょっとしたらここは、地獄どころか天国に近いかもしれんよ。きみも一度は放してしまった手綱を、今度こそしっかり握っていたまえ!」

アランは毛布の裏に顔を隠して舌打ちした。

その晩は雨季には珍しく、雲が切れ、月が黄土色の川の流れを青く光らせていた。風もない。水面を、生まれたばかりのカゲロウたちが、薄い羽根をキラキラ輝かせながら飛んでいる。

アランは月明かりを頼りに、ハンモックからこっそり降り、ひとりボートへ向かった。明るい夜とはいえ、倒木の陰にどんな蛇や毒虫が潜んでいるかわからないので、懐中電灯で油断なく足元を照らす。彼も多少は焦っていた。船に着くと、緑色の覆いを外して中に転がり込み、口に懐中電灯を咥えながら、船底の蓋を開けて、お目当てのものを探し始めた。

「教授、お探しものですか?」

どれほどの時間、探しものをしていただろうか。アランは投げかけられた声に、自分でも呆れるほどに驚いてしまった。

「多分、バーネイズ先生は、そんな安直なところに物を隠したりはしないと思いますよ」

タテイシの口調には皮肉が混じるが、それ以上の悪意はない。彼も右手に懐中電灯を持ち、左手には棒切れを握っていた。傍らの犬はあくびをした。

「ブラジルに来る前に飲んでいたことがあるから、すぐに見分けがつくと思ったんだが」

「断酒薬でしょう? 先生の鞄はもう確かめられましたか?」

「ああ。あの藪医者め、他の薬の中にこっそり混ぜ込んでいるに違いない。だから薬箱一式の中に、きっとあるはずなんだが」

そう言いながら、アランはキニーネの隣の、茶色い瓶を月光に透かした。

「先生、それ、『下剤』って書いてありますが」

「もう試してないのはこれくらいなんだ。熱帯で下痢は致命的だが、一か八かだ」

それで駄目なら、アランは薬箱ごと川に捨てるつもりだった。

「勘弁してください。先生、お酒ごときに自分を見失わないでくださいよ」

「そんなことを忠告するために、わざわざつけてきたのか? 大方、お医者先生への点数稼ぎのつもりだろう」アランは下剤を元に戻して立ち上がった。「それなら、どうだ? おれのことを内緒にしたら、ちょっとしたヒントくらいくれてやれるんだが」

「ぼくを見くびりすぎです、教授。それにあなたの後をつけてきたわけじゃありません。こいつに連れてこられたんです」タテイシは靴に顔をこすりつける、よぼよぼの犬を見下ろした。「顔を散々なめられて、靴紐を引っ張られてここに来たんです。あなたが寝床にいないことに気が付かなかったら、蹴っ飛ばして寝なおしていたところですよ」

「そんなお節介を、こいつが今までにしたか?」

「これが初めてですよ」

タテイシはしゃがんで、犬の顎をなでた。犬の方は喜ぶわけでもなく、光る目でしっかり青年の顔を見つめながら、盛んに鼻を鳴らして臭いを嗅いでいる。

「ひょっとしたら近くにジャガーが潜んでいるのかな。だとしても、なんで起こしたのがぼく一人なんでしょう。それならまず飼い主を──プレゴを起こせばいいのに」

「そもそもそいつはなんでお前にばっかり懐くんだ。ジャーキーでも分けてやったか?」

アランは断酒薬をあきらめて、もう一つの探し物を船底から引っ張り出した。愛用のスキットルだった。バーネイズに薬を混ぜられてから放置していたのだが、また手元に置いておきたくなったのだ。

「あ、やっぱりお飲みになるんですね」

「さすがに薬も切れていると思うんだが」蓋を取って匂いを嗅ぐ。「うん、まだ酢にはなってないな」

「教授、ぼくにもひと口ください。シャツ一枚じゃさすがに寒くって。もしいただけたのなら、今夜のことは内緒にしてあげますよ」

顔をしかめつつも、アランはタテイシにスキットルを差し出した。彼は一口二口と中身を飲んだ後、指先で、表面の刻印をなぞり、月明かりに照らす。

「これって大事なものなんですか?」

「返してくれよ。別れた女房からもらったんだ」

「奥様からのプレゼント? ということは、中毒になる前にいただいたんでしょうね。別れた原因は、酒のせいですか?」

「アル中と離婚、どちらも結果だ。もういいだろう。あまりからかうなよ」

「それでも、いまでも奥様に未練がおありなんですね。だからこれを大事にされている──」

「もうちょっと断酒を続けているべきだったな」アランは舌打ちした。「……カミさんよりも、娘に会えないことの方がこたえるさ」

「お嬢さんはいま、おいくつですか?」

「今年で十八……だったはずだ。女房とその再婚相手と、テルアビブで暮らしているよ。……そろそろ川に突き落としていいか?」

「それじゃあ最後にこれだけ教えて──」タテイシがそこまで言いかけたところでアランはスキットルを奪い返し、中身を全部飲み干した。

「で、最後に聞きたいことはなんだ?」

「あ、答えてくださるんですか?」

「それが最後の質問か?」

「まさか!」

「じゃあなんだ?」アランは座り込んで煙草をくわえた。

「なんでテルアビブ大学を追放されるようなことを?」

「…………」アランはマッチに火を点けるが、煙草にはつけず、その小さな炎が軸木をなめてゆくのを見つめていた。「中東の太陽が性に合わなかったじゃ、納得しないか?」

「それがあなたの哲学なんですね? 今も変わりなく」

「…………」指先の近くにまで迫った炎を、足元に落として踏み消す。

「あなたが五年前の講義で何を喋ったのかは、サンパウロでも活字になっています。ぼくは直接読んだわけではなくて、又聞きですが」

今から五年前、アランはテルアビブ大学国際学院の、担当する教養課程の授業の初回、酩酊した状態で現れた。留学生向けのユダヤ民族史の総論で、受講生の大半はユダヤ系アメリカ人だった。

アランは講壇に立つなり──というよりしがみ付くなり、困惑している留学生一人一人を指さしてこう言った。

「貴様らの中に、真のユダヤ人はいない。お前も、お前も、お前も、お前も……みんな偽ユダヤ民族だ。少なくともお前らの身体の血は、十二支族のものより、チンギス・ハーンやアッティラの方が多く流れている。貴様らはタタール人の末裔だ。そのことを脳みそにしっかり刻み付けておけ」

それから彼は十分間、うめくように何かを演説していたが、騒然とした教室で、内容を聞き取れたものはいない。途中で駆け付けた警備員に両腕を抱えられ、彼は医務室に連れていかれた。

酔いが醒めた後も、彼は自分の「失言」を撤回せず、チンギス・ハーンとアッティラは冗談だが、東欧のユダヤ教徒の多くが、かつてカスピ海のほとりに栄えたテュルク系国家ハザールの末裔だという自説を曲げなかった。かの国はユダヤ人を保護し、支配者層はじめユダヤ教に改宗する住民も多かったことが知られているが、アランはパレスチナに移り住んでから、十世紀のハザール滅亡時の離散者こそが東欧ユダヤ人の直接のルーツであり、本当のディアスポラがその時代の出来事だと考えるようになっていた。

彼が、かの大学者レヴィ゠ストロースの弟子ということもあり、その奇行はスキャンダルとして世界中を駆け巡り、とくに反ユダヤ感情が高止まりしているアラブ諸国では大々的に報道された。こうしてアランは、職を失ったばかりか、右翼に命を狙われた挙句、イスラエルから事実上追放された。

「おれはべつに、シオニズムやイスラエル国家、それにユダヤ民族という個人の信仰やアイデンティティを冷笑したかったわけじゃない。ただ、今は二十世紀だぞ。今時の国家というのは土地と国民だけじゃなくて、周辺国との相互理解と承認が必要だ。それを無視して何千年前の神話にすがっているようじゃ、そのうち相手からも、別の神話で殴り返されかねない。あのときはそんなことを言いたかったが、素面では言えそうになかった」

「しかし、もっと穏やかに説得する方法があったのではないでしょうか?」

「ユダヤ人が『穏やか』だったら、そもそもイスラエルを建国していない。おれの考えが国家とぶつかるのは、時間の問題だった」

「それでもやはり、未練があるんですね? だからバーネイズ医師に協力を?」

「…………」

夜霧が川下からうっすらと上がってくる。明日の朝は夜露でぐっしょり濡れていることだろう。樹上性の蛙があちこちで鳴いているのが聞こえた。

「教授、雨合羽か、せめて毛布でもかぶりましょう。風邪ひいちゃいますよ。……あ、こいつを抱っこしますか? 臭いですが、少なくともあったかいですよ」タテイシは老犬を抱き上げた。

アランが突き返す前に、その老犬が、ワフッと、咳き込むように吠えた。

とても頼りない声だが、確かに吠えた。初めて聞く鳴き声だった。

アランは慌てて立ち上がり、犬の視線の先を懐中電灯で照らした。

そこにあるのは、タールのように平たい、静かな川面だけだった。ジャガーが潜む気配などまるでない。それでも犬はその方向を、耳をそばだて、しっかりと見つめているようだった。

「……教授、あそこです!」

タテイシがアランより早く、犬の視線の先にあるものを発見した。

アランたちの船よりもずっと小さいボートが、霧の中を進んでいく。こちらまで百メートルもないだろうが、水面にできる曳き波を見つけないと、ボート本体に気付くのは難しい。向こうも二人のことはまるで感知していないようだ。

「先住民の丸木舟でしょうか」

「ここからじゃまるでわからんが……」

月が船上から伸びる、二本の人影を生み出している。一人は座りながら棹か櫂を漕ぎ、もう一つの影は立ち上がって、空を見つめていた。小舟は川の流れに逆らっているので、先ほどから一向に進まない。曳き波の波紋だけが、アランたちのいる岸に届いている。

アランはタテイシに屈むように促しながら、船の双眼鏡を探した。ジョゼはたいてい、船に置きっぱなしにしているはずだった。アランが舳先の近くを手で探ると、首にかける紐に触れた。

レンズを覗いて舟を見る。

「……二人とも髪が長いようだ」

「女でしょうか」

「声がでかい。だが、そのようだ。……舟を漕いでいるのは年寄りかな。あと、ちゃんと服を着ている」

「文明化しているインディオ、ということですか?」

「まあな。宣教師が安物をばら撒いているから、教化されて、見様見真似で着ているだけかもしれん。もう一人は娘っ子だな。胸の膨らみがあるから、少なくとも若い女だ。見ているのは月か? どこの部族なのかは、やっぱりわからん。……なあ、いつまでおれに解説させるつもりだ?」

その娘は脛まで隠れる、しっかりと縫われたワンピースを着ていた。衣服にほつれや汚れはなく、朧月の中、水仙の花のように光っている。彼女は相変わらず熱心に夜空を眺めているが、一度だけバランスを崩して、小舟を大きく揺らした。櫂を漕ぐ老婆が、とっさに娘の腕を掴んで身体を支える。か細い悲鳴がアランたちの元にも届いた。

「ぼくにも双眼鏡を覗かせてください。もたもたしていると下流に行っちゃいますよ」

「レンズに月光を反射させるなよ」

「なんだか悪いことしている気分ですね、へへ」

軽口を叩きつつ、タテイシは渡された双眼鏡で、小舟を見た。

もしも何事も起きなければ、冗談抜きに、タテイシは永遠にそれを見続けていただろうとアランはのちに思った。

風向きが変わると、またしても老犬がワンワンと吠えだしたのだった。

「おい、どうしたんだ、お前」慌ててアランがひっぱたこうとするが、犬はさらに興奮して、今まで聞いたこともないような鮮明な鳴き声で吠えるばかりか、船の上で飛び跳ねて、アランの腕をすり抜けていく。この老いた体のどこにこんな力が残っていたのか?

アランは川面に浮かぶボートを見た。あの少女たちは、こちらを見ているのだろうか。──と、対岸の森の中で、一筋の人工的な白い光が、太い木々の幹の間から射しこんだ。懐中電灯だ。光は川をまたぎ、アランたちのいる此岸を探る。その光を追って、光源からは、蛙やホエザルの鳴き声とは違うざわめきが、混ざり合いながら響いてくる。間違いなく人間の声だ。

(おれたちを探しているのかな。それとも……)

老婆は二本の櫂で、ボートの方向転換をしていた。もう間違いなく、向こうはこちらに気付いている。

「おい、お前はキャンプに戻れ、ジョゼやプレゴに知らせろ」

しかしタテイシは、双眼鏡を覗いたまま、それこそ馬鹿のような口元をして、ボートを見続けている。娘の方も、アランたちを凝視している。娘とタテイシは見つめ合っていた。アランもタテイシから双眼鏡を奪い返して、娘の顔をはっきり視認した。少女の全身を、対岸の明かりが照らす。娘はときたま、緩やかなカーブを描く眉を動かすが、それ以外は人形のように硬直している。ホフマンの「砂男」の少女のようだ。顔の輪郭は紛れもなく、インディオと同じモンゴロイドだった。喉から首にかけては亀甲のような影が浮かんでいるが(入れ墨だろうか)、インディオ女のような逞しさがみられない。そして額から鼻筋はむしろコーカソイド的だ。アランはこの出会いの重大さを、上手く言葉にできないながら、ますます確信していた。

少女はこちらを指さした。アランは娘の眼差しから逃げるべく、目から双眼鏡を離した。そこにあるのはむき出しのリアルだった。対岸にはすでに無数の人影が浮かんでいる。彼らは口々に叫びながら、身振り手振りで少女のいるボートに何かを伝えている。彼らもアランたちをはっきりと認識しているようだ。もはやじっくり観察している余裕もなさそうだ。重ねて悪いことにタテイシは、アラン・スナプスタインとは別の衝撃に囚われて、未だに硬直が解けていない。

アランはおもむろに、タテイシの両肩を力任せに叩いた。バアンという痛々しい音がした。青年はうめき声も上げず、呆けた表情のまま、唇を震わせアランの顔を見た。

もう一度、バアンという音が、樹海にけたたましく響く。二人のそばの水面に、鋭い水柱が立ち上がった。あいつら鉛弾を撃ち込んできやがった。次は船の中に飛んでくるだろう。今の銃撃の意味が「動くな」なのか「立ち去れ」なのかはわからないが、アランはそのどちらにも従うつもりはなかった。タテイシの頬をぶん殴ると、彼のシャツを引っ張り、強引に船の外に突き落とした。

それからこの若者を半ばひきずりながら、アランは密林の中に逃げ込んだ。自分の懐中電灯を船に置きっぱなしにしてしまったので、タテイシのが頼りだった。しかし無暗に歩き回ったせいで、昼間につくった道しるべを見失ってしまった。そうと気付いたときには手遅れだった。アランは肩で息をしながら、ようやくこの状況を認識した。もはやどれほどの距離を逃げたのか、まったく覚えていない。地獄の袋小路に、自分がまさにはまりこんでいた。犬なら臭いをたどることができそうだが、この肝心なときに、あいつはついて来ていないようだった。

アランはなんとか落ち着こうとした。しかしあのスキットルも船に置き去りにしていた。一瞬、取りに戻ろうという考えが脳裏によぎった。頭を振ってその考えを追い出すと、胸ポケットにマッチ箱と煙草があったことを思い出す。震えをこらえつつ、煙草を口に咥え、タテイシに火をつけさせた。

「あちちちち……」青年はマッチの火でアランの顎髭をこがした。毛の焼ける嫌なにおいがした。

どうにか一服して、自分の吸いかけの煙草をタテイシに渡す。

「……ひどい顔だな、お前」アランは懐中電灯の光に浮かんだ青年の顔を笑った。タテイシの顔は、アランが殴った跡とは別に、逃げる途中で木の枝の棘や毛虫に刺されてできた、腫れ物や切り傷だらけだった。普段なら用心深く避けるものだったが、今回は気にしていられなかった。

「それは多分、お互い様だと思いますよ、教授」タテイシはかぶれた頬を気にしながら、ちびちびと煙草を吸った。「ぼくたち、これからどうしましょう」

「どうしましょう──って、だれでもいいからおれたちを見つけてくれるのを待つしかない。今夜はもうここから一歩も動かないぞ」

「朝になっても動かない方がいいですよね?」

「まあな、たとえ五メートル先に獣道があったとしても、だ」

「焚火もできませんね」

「それもしょうがない。懐中電灯の電池だって、節約しなきゃいかんしな」

土地勘のない人間にとって、密林というのは常に、ホワイトアウトの最中の雪原と同じだった。

それに、懐中電灯の豆電球ぐらいでは、猛獣除けにもならない。

「せめて犬がついて来てくれればなあ。ぼくを連れ出しておいて、ピンチにはついてこないなんて」

「別にお前の犬じゃないだろう。年寄りすぎて、おれたちについてこれなかっただけじゃないか?」

「…………」

「第一、あいつがいても、ジャガーにとっては蟷螂の斧だ。というより、犬を避けて、まずは鈍くさい人間を狩ろうとするだろう。ヒトを襲うジャガーは老獪だ」

タテイシがぶるっと身震いした。

「……教授、なにか変な鳴き声しませんか?」

「夜鷹だ。何度も聞いたことがあるだろ」

「あんな鳴き声でしたかね?」

密林は昼夜問わず、音に満ちている。こんな状況に陥ると、聞こえるものは全て、自分たちへの脅威──オンサやマードレのものに思えてしまう。

「教授、まだ煙草ありますか?」

アランはケースごとタテイシに渡す。節約と言ったのに、彼は懐中電灯を消そうとしない。

紫煙が電球の光の道筋を、束の間浮かび上がらせる。霧が湧いていることにも気付く。きっと翌朝は濃霧だろう。そうなるといよいよ絶体絶命だが、アランはニコチンに頼りつつ、平静を装った。

「まあ、なんとかなるだろう。ジョゼやプレゴだって銃声を聞きつけているはずだ」

「もう、三人とも殺されているかも……」そこまで言って、青年は泣き出してしまった。

「おいおい、いい加減に腹をくくってくれよ。アマゾンに来て、もう何日だ?」アランはしゃがみこみながら笑った。「それに生きて捕まれば、またあのポカホンタスに会えるかもしれないんだぞ?」

タテイシは思い出したように顔を上げた。その顔は暗闇の中でも、紅潮しているのがわかった。

「教授、決してぼくは、一目惚れをしたわけでは……」

「惚れたなんてひと言も言ってないぞ」

「いえ、教授、ぼくが、あの時興奮していたのは確かです。しかし、それはただ単に、あの少女の顔が、どう見ても……」

「東洋人……日本人だったからか?」

「その通りです! あの娘はインディオではありません。顔の造りが洗練されすぎています」

「東洋人の顔のよしあしは知らんが、身なりは整っていたな」

「それに、対岸から現れた奴ら、日本語を話していたような気もします」

「おれにはスペイン語に聞こえたがね」

「まあ、それについては保留しましょう。しかし、余所者に対して、あんなに簡単に銃口を向けて、さらには発砲できてしまう排他性、〈カチグミ〉の精神性と瓜二つです」

「おれはニューヨーカーの排他性と同質のものを感じたね。地下鉄で不意に話しかけたら、あんな風に懐からピストルを取り出してくる」

「教授、さっきからからかってばかりじゃないですか」

「お前こそ、もう少し判断を保留したらどうだ。いくらなんでも希望的観測に突っ走りすぎだ。時間なら多分、たっぷりある。いくらでも仮説を立てては崩していけば……」

そう言ったところで、アランは唐突に、猛烈なめまいに襲われた。視界がひっくり返り、七色の閃光が光る。

「教授?」タテイシの声が何重にも聞こえたときには、もう仰向けになって倒れていた。心臓の激しい拍動が、全身のあらゆる骨に響くようだった。畜生、断酒薬がまだ切れていなかったか? しかしこれは薬の作用とは違う──。

そこまで考えたところで、アランはもうなにも思い描くことができなくなった。周囲の音が散り散りになり、まるで羽虫の大群になったように、ひとつひとつの境界がとぎすまされ、なおかつ失われていった。木の葉のすれる音、カタツムリの鼓動、ヤスデの足音。すべてが土くれとなり、その中に自分の身体がゆっくりと埋まっていく。マードレの影が、螺旋を描いて、自分を取り囲んでいく気配だけがある。鼻の穴を、熱い何かが通過していった。

* * *

スキキライはよく「人間は、ユカの生地を焼き、すべてのものに火を通して食べる動物だ」と子供たちに語った。だからお前たちの父も人間になったのだ。しかし、わたしの懐疑は消えなかった。仮に、わたしが間違いなく人間で、他の動物と同じように心臓がひとつだけあるとしよう。心臓はたくさんの管がぶら下がった袋の形をしている。死骸から取り出したときには中に血だけが詰まっているが、生きているうちは、精霊とか、そういうものをしまっているのだと思う。

わたしは体にたまった夜露をなめて、渇きを癒していた。そして、まだ涼しいうちに、また森を歩いた。落ちていた腐りかけの果実を拾って食べた。それで腹が満たされないなら虫もかじった。身体を虫が這ってもなんとも思わなくなったし、我慢できなくなったときは、自分のやり方でなんとかした。身体に泥を塗るのが一番簡単だった。そんな風に、わたしは言葉で学んでないことを、自分の四肢と、胃袋、それから両目で学んでいった。

しばしば腹が満ちて、まどろむことができるようになったときに、わたしは自分を追いかけてきた悪霊を拒めなくなっていた。わたしは奴にそそのかされて、というより、奴と一体になって、次第に腐肉を食い、口の周りを泥と血で汚すことにも無頓着になり、言葉を失い、悪霊と混ざり合ってしまった。悪霊に名前をつけていたドン・ケンドーは、まだ賢くて、幸福だったのかもしれない。悪霊に名を与えなかったわたしは、悪霊にどんどんと魂を削られた。わたしの肌に鱗が生え、牙が伸びたのは、きっとこのときだろう。わたしは頭を叩きつぶして殺した大蛇を首にぶら下げて、蠅のたかるその肉を吸うように食べ、森を歩いていた。もうさまよってはいなかった。わたしは森の悪霊そのものだからだ。

そのうち、わたしは鳥や猿とは違う鳴き声を聞いた。鳴き声は頭上ではなく、その先の、森の途切れるところから聞こえてくる。そこは明るく開けているが、川ではなかった。竜巻が木々を根元からまとめてなぎ倒していったところだった。その広野で、わたしのように二足歩行する生き物が、倒れた巨木の幹の合間を歩き回っているのを見つけた。そいつらは赤い肌をして、木の皮の籠を腰にぶら下げ、茶色い髪を背中で束ねていた。そいつらは倒れた木から、枝や果物、それから朽木の中の芋虫を集めていた。あいつらには毛も鱗もないから、肉を削ぐのは造作もないことだと、わたしは言葉なしに考えていた。

生き物のうちの一匹が足元の何かを見つけて、大声で仲間を呼んだ。集まってきた仲間たちは、その一匹を囲んで、なにかを叫んでいた。どれもわたしより二回りも身体が小さい。わたしは、その輪に加わらない一匹がいるのを見つけた。その生き物はせっせと小枝を拾っていたが、そのうち飽きたのか地面をほじくったり、枝を空の鳥にぶつけようと投げたりした。

そいつは鳥を追って、どんどんわたしの方に近づいてくる。襲うのなら絶好の機会だった。やがて枝の一本が、わたしの目の前の、落ち葉の多い柔らかい土の上に落ちた。そいつは突然、わたしを見た。わたしは間違いなく見つかった。わたしは声を発していないし、腕を振り回していたわけでもなかった。ただ機会を狙って、地面に腹ばいになっていただけだ。臭いで悟られないように、蛇も土に埋めて隠し、自分の身体にも赤土を塗っていた。それでも見られた。

そいつは──スキキライは、わたしが広野に出くわして、立ち尽くしているときにはもう、ひとりだけわたしを見つけていたという。わたしがスキキライたちを人間だと思わなかったように、スキキライも突っ立っているわたしを、森の精霊だと思っていた。その後わたしが隠れたので、気付かないふりをしながら、少しずつ近づいてみたのだという。

わたしは逃げ出した。

わたしはスキキライの眼差しに、言葉を吹き込まれてしまった。わたしはなにを食べてきたのか。わたしはだれに追われているのか。自分に対する問いが、火の粉のように、わたしを襲った。そして、かつてわたしを愛してくれた人たちのところに戻りたくなって、またすっかり弱ってしまった。

わたしは腐った倒木に腰かけ、魂の火の粉が、身体から消え去るのを待った。しかしわたしの魂は赤く熱を発し続けていた。やむを得ず、たまたま足元にいた背中の硬い虫を頭からばりばり食べたが、腹が満ちるどころか、胴体を残して、わたしの口は、それきり動かなくなってしまった。虫の汁は酸っぱかった。うなだれているところに、足音がした。スキキライが、わたしについて来ていた。座っているわたしと、視線が同じ高さだった。

スキキライの手が、わたしの口元に伸びる。その手は食いかけの虫を掴み、わたしの口から取り出してしまった。スキキライはそれを投げ捨てる。そしてわたしに対してくどくどと何かを語る。何を言っているのかはさっぱりわからないが、今ならわかる。あいつは人間になってみないかと訊いていた。わたしはこの問いに返事をしたつもりはなかったが、それでもスキキライはここにいるようにとわたしの両肩に手を置いて示した。汗の臭いがした。その後スキキライは、椰子の葉に包んだユカの団子を二つ持って戻ってきた。あいつはそれをわたしの目の前で少しかじって見せて、それから歯形のついたそれを、わたしの口に押し付けた。その団子は肉のゆで汁を混ぜてこねてつくったもので、その得体の知れない臭いと、唇に触れる団子の弾力に吹き出しそうになったが、それでもわたしは拒むことができず、少しかじって飲み込んだ。そしてそれがまさしく食べ物だと理解すると、わたしは団子をふたつとも平らげた。

こうしてわたしは人間になった。

(以下、本書54pに続く)

—————

『ダイダロス』特別公開はここまでとなります。三章以降につきましては、本書をご購入のうえお楽しみいただけますと幸いです。