あなたがただの組織の歯車じゃないことを世間に示したい? だったら、うちの車を買いなさい!『反逆の神話〔新版〕』序章全文公開

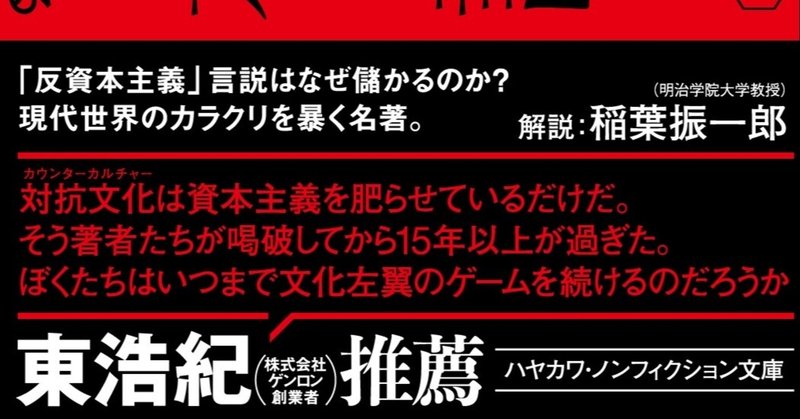

ビートニク、ヒッピー、パンク。1950年代から今日まで脈々と続くカウンターカルチャーの思想は、体制への反逆を掲げながらその実、快楽と「差異」への欲望を煽ってカネを生み、資本主義を肥らせているにすぎない――。ジョセフ・ヒース&アンドルー・ポター『反逆の神話〔新版〕 「反体制」はカネになる』(栗原百代訳、ハヤカワ・ノンフィクション文庫)が10月5日に発売。刊行に先立ち、本書の序章を全文公開します。

『反逆の神話』序章

2003年9月、西洋文明の発展がターニングポイントを迎えた。雑誌『アドバスターズ』が、同誌の名を冠したブランドの「破壊活動的」ランニングシューズ「ブラックスポット・スニーカー」の受注を開始したのである。この日を境に、ものの道理をわきまえた人なら誰もが、「主流(メインストリーム)」文化と「反主流(オルタナティブ)」文化のあいだに緊張があるなどとは信じられなくなった。この日を境に、『アドバスターズ』に代表されるたぐいの文化への反逆は、体制(システム)にとって脅威などではないことが──それどころか体制そのものであることが、誰の目にも明らかになった。

1989年に創刊された『アドバスターズ』は、カルチャー・ジャミングの中核となる出版物だ。同誌の見方によると、多分に広告のせいで、社会にはデマと嘘がはびこってしまい、文化全般がもっぱら「体制」への信頼を再生産するよう意図した巨大なイデオロギー体系と化してしまった。カルチャー・ジャマーの目的は、その信頼の再生産に用いられるメッセージをくつがえし、それを広めるルートをふさぐことによって文字どおりに文化を「妨害(ジャミング)」することだ。これがひいてはラディカルな政治的影響をもたらすと考えられている。1999年、『アドバスターズ』編集長カレ・ラースンは、カルチャー・ジャミングが「1960年代の公民権運動、70年代のフェミニズム、80年代の環境保護運動に匹敵する重要なものになる」と主張した。

ところが、それから5年後、ラースンは『アドバスターズ』ブランドを自らの登録商標品であるランニングシューズの宣伝に利用している。いったいどうしたというんだ? 『アドバスターズ』は身売りしたのか? 断じてそうではない。これをきちんと理解しておくことは、きわめて重要だ。『アドバスターズ』は身売りなんかしていない。そもそもの始めから売るものなどなかったのだから。『アドバスターズ』は革命の教義など持っていなかった。彼らが持っていたのは、60年代以降、左派勢力を支配してきたカウンターカルチャー的思考の二番煎じにすぎなかった。そしてこの種のカウンターカルチャー政治は、革命の教義どころではなく、過去40年間にわたって消費資本主義の主な原動力となってきたのだ。

要するに『アドバスターズ』の誌面に並べられたものこそ、資本主義の真髄であったというわけだ。ランニングシューズのエピソードは、それを証明するものでしかない。

ラースンは、この靴の販売企図をこう説明している。「ナイキをダサくするための画期的マーケティング戦略だ。もし成功すれば、資本主義に革命を起こす先例となるだろう」。しかし、いったいどうしてそれが資本主義に革命を起こすとみなせるのか? リーボック、アディダス、プーマ、ヴァンズ、その他の十指にのぼる企業が、もう何十年もナイキを「ダサく」しようとがんばっている。これが市場競争と呼ばれるものだ。というか、それが要するに資本主義じゃないか。

こうした批判に対し、ラースンは次のように反論している。うちの靴は競合ブランドのものとは違って「労働搾取工場(スウェットショップ)」では製造しない、と。ただしアジアから輸入することに変わりはないのだが。それはけっこう。だが「フェアトレード」も「倫理的(エシカル)マーケティング」もとうてい革命的なアイディアではなく、資本主義システムにとってまったく脅威になっていないはずだ。もしも消費者がハッピーな労働者の作る靴に──あるいはハッピーなニワトリの産む卵に──より多くを支払うのにやぶさかでなければ、そうした商品を市場に出すことで金儲けができる。これはザ・ボディショップ〔「ナチュラル」を売りにするイギリス発の化粧品メーカー〕やスターバックスなどが採用して、すでに多大な成果をあげているビジネスモデルだ。

反逆者が履くナイキ

カルチャー・ジャマーは、消費者の反乱で体制を打倒しようとする初めての試みというわけではない。カウンターカルチャーの反逆が40年このかた同じ手を使ってきているが、有効でないことは明らかだ。ヒッピーにとって、アメリカ社会の「消費主義(コンシューマリズム)」に対する拒絶をこのうえなく象徴しているのが、愛と平和を表現したビーズネックレスと平底サンダルとフォルクスワーゲンのビートルだった。それでも、「ドラッグにしびれ、ライフスタイルに目覚め、ドロップアウトした」〔サイケデリックとLSD(幻覚剤)の導師、ティモシー・リアリーの言葉〕この同じ世代が、アメリカ史上最も顕著な荒っぽい消費の復活を牽引した。つまりヒッピーはヤッピー〔都会に住む若いエリートビジネスマン〕になったのだ。そして、ヤッピーの世界観を他の何よりも象徴したものがSUV──ある評者がいみじくも「車輪で動けるゲーテッドコミュニティ」と形容した車である。では、人はどうやってビートルからフォード・エクスプローラーへと乗り替えるというのか? それが実はそう難しいことではない。

重要なポイントは、(うわさに反して)ヒッピーは寝返ってはいないことだ。ヒッピーとヤッピーのイデオロギーはまったく同一である。60年代の反逆を特徴づけたカウンターカルチャーの思想と資本主義システムのイデオロギー的要請には何ら対立はなかったのだ。カウンターカルチャー側のメンバーと旧弊なプロテスタント支配層とのあいだに文化の衝突があったのは間違いない一方で、カウンターカルチャーの価値観と資本主義経済システムの機能的要件はまったく対立することはなかった。カウンターカルチャーは元来営利的なものだった。『アドバスターズ』がそうであるように、資本主義の真髄を表わすものだった。

ヒッピーがフォルクスワーゲンのビートルを買ったのは、ただ一つの主な理由から──大衆社会を拒絶していることを示すためだった。デトロイトの三大自動車メーカーは当時、優に10年以上は不名誉な社会的批判の対象とされていた。自社製品の「計画的陳腐化」をしていると非難されたのだ。とりわけ顧客が世間に後れをとらないため数年おきに新車を買わざるをえないよう、モデルチェンジ、デザイン変更をしていると。車体後部のテールフィンはとりわけ嘲笑の的になった──アメリカ消費文化の無駄の多さの具体例としても、象徴としても。こうした背景のもと、フォルクスワーゲンはアメリカ消費市場に、いたってシンプルな売り文句とともに参入した。あなたがただの組織の歯車じゃないことを世間に示したい? だったら、うちの車を買いなさい!

ベビーブーマーが子供を持ちはじめると、古いフォルクスワーゲンではもはや明らかに不充分になった。それでも、親たちが乗っていたような木目調パネル張りのステーションワゴンを買うなんて論外だ。たとえ子供ができても、心はまだ反逆者なのだから。そしてこの反逆者のスタイルへの欲求にぴたりとはまる車といえば、SUVにほかならなかった。オフロードの走行性が最大のセールスポイントだ──グレイトフル・デッドだって四輪駆動をたたえる歌をうたった。「体制」はおまえに権力者が敷いた「道」をまっすぐに走れと命じる。反逆者はそんなふうに縛られたりしない。自由を求めてやまない。いつでも脇へ逸れて、自分の道へと踏み出せることが必要だ。

なんておあつらえ向きの車だろう! 通り過ぎる人たちにこう告げている。「私はよくいる郊外族の子持ちの負け犬なんかじゃない。わが人生は冒険なり」。あなたはカタブツじゃない、組織の歯車じゃない、と伝えている。

ベビーブーマーが車に執着しているとすれば、次代のジェネレーションXは、靴に特別なこだわりがあるようだ。靴はもともとパンクの美学に不可欠の要素だった。軍用ブーツやコンバースのスニーカーから、ドクターマーチンやブランドストーンまで。ここで悪役を演じるのは、三大自動車メーカーに代わって製靴業者となる。まず何はさておきナイキだ。反グローバル化の活動家にとって、ナイキは台頭しつつある資本主義世界秩序のすべての不都合を体現するものになった。

しかし、こうしたナイキに対する敵意は、きまりの悪い場面を生み出すときもあった。有名な1999年のシアトル暴動のさなか、商業地区のナイキタウンを抗議者たちが破壊したが、現場を記録したビデオに、前面の窓を蹴りつけている抗議者数人がナイキの靴を履いているのが映っていた。多くの人が思った。ナイキこそ諸悪の根源と考えるのならば、それを履いちゃいかんだろう、と。だが何千何万という若者がナイキを履かないとなれば、当然「オルタナティブな」靴の市場が生まれる。ヴァンズとエアウォークはともに、スケートボードと結びつけた反逆者のスタイルか何かにでも梃子入れして、スニーカーの売上げを100万ドル単位で上げられたはずだ。これは何度もくり返される同じ話である。『アドバスターズ』はただ分け前にあずかろうとしているだけだ。

『マトリックス』を読み解く

問題は、どうしてランニングシューズの販売が破壊活動的になりうると考えられるのか、ということ。答えを理解するのに、映画『マトリックス』三部作の第一作をよく見ることが役立つ。「マトリックスの哲学」については多くの本が書かれたが、たいてい間違いだ。この第一作を理解するには、主人公のネオが白ウサギと出会うシーンに目を凝らすことだ。ネオは友人に渡すものを本をくり抜いた中に隠している。本の背のタイトルが読める。ジャン・ボードリヤール著『シミュラークルとシミュレーション』だ。

多くの映画評論家が『マトリックス』の中心となるアイディアをこのように考えている。われわれの住む世界は精巧につくられた幻想であり、機械で脳に知覚をインプットされ、自分たちが物理的世界に住み、世界と交流していると思わされているだけ──ルネ・デカルトの「自分は夢を見ているのではないと、どうしてわかるのか?」という懐疑的な思考実験の現代版にすぎない。これは解釈が間違っている。『マトリックス』が意図したのは、認識論的ジレンマを表現することではない。この映画は60年代まで起源をさかのぼれる政治思想のメタファーなのだ。その思想はシチュアシオニスト・インターナショナル(国際状況主義連盟)の非公式の指導者ギー・ドゥボールとその後継者たるジャン・ボードリヤールの著作に顕著である。

ドゥボールは急進的マルクス主義者で、『スペクタクルの社会』の著者で、1968年の五月革命の理論的なバックボーンの一人。その主張は単純明快だ。われわれの住む世界は現実(リアル)ではないということ。消費資本主義はあらゆる人間の本物の経験を得て、商品に変換し、広告とマスメディアを通じて売り返してきた。そうやって人間の生活のあらゆる部分は、内在する独自のロジックに支配されたシンボルと表象のシステムにすぎない「スペクタクル」へと引きずりこまれていった。「スペクタクルとは、イメージと化すまでに蓄積の度を増した資本である」とドゥボールは書いた。かくしてわれわれは、完全なイデオロギーの世界に、人間の本質から完全に疎外された世界に生きている。スペクタクルは、必要になった夢だ。「結局のところ眠りの欲望しか表現しない、鎖につながれた現代社会の悪夢」なのである。

このような世界では、社会正義や階級社会の廃止への古くさい関心は時代後れになる。スペクタクルの社会では新しい革命家は二つのことを追求しなければならない。「欲望の意識と意識の欲望」である。すなわち、人には体制の押しつけてくるニーズと関係なく、自らの快楽の源を発見しようと努めることが、「スペクタクル」の悪夢から目覚めようと努めることが、必要だ。ネオのように、新しい世界を知る赤いカプセルを選ばなければならない。

裏を返せば、反逆と政治活動に関して、体制の細部を変えようとすることに意味はない。誰が金持ちで誰が貧しいかが重要なことだろうか? 誰が投票権を持っていて誰が持っていないか、誰が仕事へのアクセスと機会に恵まれているかが? すべてはかりそめのこと、幻想にすぎない。商品がイメージでしかないなら、誰の持ちものが多いか少ないかなど、どうでもいいじゃないか。必要なのは、文化全般、社会全体が白日夢であると、すっかり否定すべきものであると認めることだ。

もちろん、この考えはちっとも斬新なものではない。西洋文明でも特に古いテーマだ。プラトンは『国家』で、実人生を洞窟に閉じこめられた囚人たちにたとえた。彼らは火に照らされて壁に躍る影しか見ることができない。囚人の一人が脱出して地上に着いたとき、これまで自分が生きてきた世界は紡ぎだされた幻影にすぎないのだと悟る。それを知らせるために洞窟に戻ると、元の仲間たちはまだつまらない争いや口論にかかずらっている。このような「政治」は彼には重く受け止めがたかった。

数世紀後、初期のキリスト教徒たちは、このたとえ話に訴えてローマ人によるイエスの処刑を説明しようとした。その出来事に先立ち、救世主の到来は、神の王国の実現をこの地上に告げることだと考えられていた。イエスの死は明らかにその期待をついえさせた。だから、こうした出来事を、神の王国は現世ではなく来世で実現するしるしだと解釈することにした信徒もいた。プラトンの囚人が洞窟へ戻ったのと同じように、イエスはこの知らせを伝えるために復活したというのだ。

したがって、この世界が幻想のとばりのうちにあるという考えは、新しいものではない。しかし変わっているのは、この幻想をいかに振り捨てるかについての一般的な理解である。プラトンにとって、自由になるためには数十年の厳格な学問と哲学的省察を要することは疑う余地がなかった。キリスト教徒はもっと厳しいことだと考えた──死のみが向こうの「真実の」世界に達する道だった。これに反して、ドゥボールとシチュアシオニストたちにとっては、幻想のとばりはもっとずっと簡単に突破できた。かすかな認知的不協和さえあればいい。自分の周囲の世界はどこかおかしいというサインだ。これは一つの芸術作品でも、一つの抗議行動でも、一点の衣服によっても引き起こすことができる。ドゥボールの見方では、「束の間の命しかないごく小さな場所から到来した騒擾が、結局のところ世界の秩序を混乱に陥れた」のだ。

これがカルチャー・ジャミングの発想の源泉である。伝統的な政治行動主義は役に立たない。マトリックスの内部で政治制度を改革しようと努めるようなものだ。何の意味がある? 本当になすべきは、人々を目覚めさせ、プラグを抜き、スペクタクルから解き放つことだ。そして、それを実現する方法としては、認知的不協和を生み出すこと、世界がどこかおかしいと示す象徴的な抵抗行動に出ることだ。

ブラックスポット・スニーカーのように。

文化全般がイデオロギー体系にすぎないのだから、自己も他者も解放する唯一の方法は、文化にそっくりそのまま抵抗することだ。これがカウンターカルチャーの思想の源である。マトリックスにおけるザイオンの住民に、60年代以降のカウンターカルチャー的な反逆者の自己認識が具現化されている。彼らは目覚めた人間、機械の専横から自由な人間だ。この見方では、敵は、目覚めることを拒む人間、文化への順応に固執する人間だ。つまり、敵は主流社会なのである。

モーフィアスがマトリックスとは何かを説明するとき、カウンターカルチャーの分析を完璧に要約している。「マトリックスとは一つのシステムなんだよ、ネオ。そのシステムこそが私たちの敵だ。だが、そのなかにいるとき、あたりを見まわしたら何が見える? ビジネスマン、教師、弁護士、大工。そういう人々の精神こそ私たちが救おうとしているものだ。ただし、救い出すまでは、この人たちは依然としてシステムの一部であり、敵というわけだ。ほとんどの人はまだプラグを抜く準備ができていないことを理解しておかないといけない。彼らの多くはシステムに慣れきっていて、仕方なく隷属している。だからシステムを守るために戦うことになる」。

カウンターカルチャーの快楽主義

1960年代、ベビーブーマーは「体制」への執念深い抵抗を宣言した。物質主義と強欲さを捨て、マッカーシーの「赤狩り」時代の規律と画一性をはねつけ、個人の自由に基づく新しい世界の建設に乗り出した。さて、このプロジェクトはいったいどうなったか? 40年後、「体制」はさほど変わったようには見えない。かえって、カウンターカルチャーの反逆の数十年間から立ち現われてきた消費資本主義は以前より強大になった。もしドゥボールが60年代前半に世界は広告やメディアで飽和状態だと考えていたならば、21世紀を見てどう思ったことだろう?

本書では、カウンターカルチャーの反逆の数十年は何も変革しえなかったと主張する。それはカウンターカルチャーの思想が依って立つところの社会理論が誤っているからだ。われわれの生きる世界は、マトリックスのなかでも、スペクタクルのなかでもない。実は、この世界はもっとずっと平凡なものだ。数十億もの人間から成っており、おのおのがまあもっともらしい善の概念を追求し、互いに協力しようとし、度合いはさまざまだが成功をおさめている。すべてを統べる単一の包括的なシステムなどない。文化は妨害されえない。妨害すべき「単一文化」や「単一システム」なんてものは存在しないのだから。あるのは、ほとんどが試みに寄せ集められた社会制度のごた混ぜだけだ。それは、正しいと認められることもあるが、たいていは明らかに不公平に社会的協力の受益と負担を分配するものだ。この種の社会では、カウンターカルチャーの反逆は無益なだけではなく、確実に逆効果だ。人々の生活の具体的な改善につながる政策からエネルギーと努力を逸らせてしまうのみか、そのような漸進的変化を総じて軽んじる風潮を促す。

カウンターカルチャーの理論によれば「体制」はもっぱら個人を抑圧することによって秩序を達成する。快楽は元来、無秩序で無法で奔放なものである。労働者を管理するため、体制は彼らに規格化したニーズと大量生産した欲望を植えつけ、産業支配の秩序のなかで満たすことが必要だ。秩序は達成されるが、その代償として不満と疎外感とノイローゼを蔓延させてしまう。だから解決策は、自発的に快楽を得る力を取り戻すことにあるはずだ──性的倒錯行為でも、パフォーマンスアートでも、現代の原始回帰主義(プリミティヴィズム)でも、幻覚を起こさせるドラッグでも、何にせよハイにさせてくれるものによって。カウンターカルチャーの見方では、ただ単に楽しむことが究極の体制転覆的な破壊活動とみなされるようになる。快楽主義が革命の教義と化している。

ならば、この種のカウンターカルチャーの反逆こそが消費資本主義を新たに活気づけたことは、不思議でも何でもないだろう。そろそろ現実と対峙すべき頃合いだ。楽しむことは破壊活動的ではないし、体制を揺るがすこともない。それどころか、快楽主義が広まることで社会運動を組織することは難しくなり、社会正義のために犠牲を払わせることはなおさら困難になっている。われわれの見方では、進歩的左派がすべきことは、社会正義の問題への懸念をカウンターカルチャー的な批判から解放して、カウンターカルチャー的な批判を捨て去り、社会正義の問題を追求しつづけることだ。

社会正義の観点から言えば、過去半世紀でこの社会が大きく前進した部分は、いずれも体制内で計画された改革によるものだ。公民権運動やフェミニズム運動は不利な条件に置かれた人々の福祉に関して明らかに成果をあげたし、福祉国家の与える社会的セーフティネットはすべての市民の生活状態を著しく改善した。しかし、そうした改善は、人々の生活を支配する幻想の網の目から「プラグを抜く」ことで達成されたのではない。民主的な政治活動の面倒な手順を経て議論し、研究し、提携し、改革を法制化することで達成したのだ。もっとたくさん、これを見たいものだ。

反逆ほどおもしろくはなさそうだが、もっとずっと有益ではなかろうか。

(序章 了)