授業内容は、語学に、バレエレッスンに、突撃訓練!?『スパイ・バレリーナ 消えたママを探せ!』試し読み(ハヤカワ・ジュニア・ミステリ)

早川書房の小中学生向けレーベル〈ハヤカワ・ジュニア・ミステリ〉。

古今東西の優れたミステリをお届けする本レーベルの最新作をご紹介します。

その名も、『スパイ・バレリーナ 消えたママを探せ!』。

バレエダンサーを目指す12歳の少女・ミリーが、ダンサーとして、そしてスパイとして成長する児童向けミステリです。

今回は、6月16日の発売に先駆け、一部を公開します。

ヘレン・リプスコム 著/神戸万知 訳/高橋由季 絵

12歳の冬、ミリーは<赤い靴バレエコンクール>で大失敗をしてしまう。発表中に、いじわるな幼馴染・ウィローにぶつかり、ステージの上で転ばせてしまったのだ。そのうえ、発表を見に来ていた母親がその場で行方不明になってしまった。

それから8カ月、バレエを踊れなくなったミリーは<ラモントバレエ学校>を退学。おばあちゃんとともに暮らしていた。

そんなとき、<スワンハウス・バレエ学校>から、応募した覚えのない奨学金の合格通知と入学案内が届く。

こんなふうに入学の手配をできるのはママしかいない。もしかして、ママのしわざ? ママはもう一度わたしにバレエを踊ってほしいと思っているの? この学校でうまくいけば、ママにもう一度会えるかも!

ミリーは母親に会うため、<スワンハウス・バレエ学校>への入学を決意した。

第3章 白鳥の湖の屋敷

(略)

タクシーは、ゆっくりと長い砂利道を進んでいった。タイヤが砂利をふんでパラパラと音を立てる。学校の正面が見えてきて、わたしは足指をいっそうぎゅっと丸めた。駐車場あたりを歩いている子たちはみんな、さっそうとした髪型で、姿勢もかんぺきだった。

その……。ひとりをのぞいたら。

きかんしゃトーマスみたいにしゅっしゅと息をあげながら、車道をわたる男の子に、だれも気づいていないみたいだった。もじゃもじゃの黒っぽい髪の毛に、ヘッドフォンをつけ、まゆげは髪に合わせたみたいに一本だった。使い込んだかばんを肩からさげ、首のまわりになにかがはためいていた。こんなにバレエ・ダンサーっぽくない男の子は見たことがない。

タクシーのドアを開ける。近くで、どろがはねかかった車が、バックしてきた。ウサギ飛びみたいに後進してきて、後窓から犬っぽい顔が上下にゆれていた。車の先に、さっきの男の子と、古びたスーツケースがある。

たいへん。男の子は聞こえていない。車から男の子は見えていない。このままだと男の子がひかれる。

わたしはタクシーから飛びおりた。「止まって!」わたしはさけんだ。「止まって!」

グラン・ジュテ〔大きくとぶジャンプ技〕をとんで男の子にとびかかり、そのまま地面に勢いよくつっこんだ。

ドスン、ドサッ。足がいたい。腕もいた。砂ぼこりがあがる。耳がキーンとする。ほおがかっと熱くなる。鼻に煙がつんとくる。

「ミリー!」おばあちゃんがヒールでクッキーをザクザクふむような音を立ててそばにきた。「ミリー、返事をして!」

声を出そうとする。男の子が生きていて動けるなら、わたしの顔からサンダルをどかしてくれるようにいおうとした。でも、「ふわむむ」くらいしか声が出なかった。

かわりに、親指を立てておばあちゃんに合図を送った。

車のドアがいきおいよく開く。おばあちゃんの低いヒール靴の横に、革製のきたない長靴があらわれた。「ほんとうに申し訳ありません」低くてよくひびく声が聞こえた。「愛車のレンジ・ローバーが、ひどく汚れていましてね。ポニーを洗った上に、後ろにはラブラドール・リトリバーがいたものだから、ちょうど見えませんでした……ケガはありませんでしたか?」

男の子のスニーカーが、長靴の横にさっときた。「死んでるように見えるけどね、母さん」

「息が止まったよ!」きかんしゃトーマスみたいな男の子があえぐようにいった。

「苦しくて息ができなかった」

「まあ、たいへん」女の人がった。「しばらく横になっていたほうがいいわ」

男の子が上からわたしをのぞきこむ。夏っぽい髪の毛に後光が見える。翼の代わりにリュックをしょっている天使だ。その子は笑っているみたいだった。

「なにがおかしいの?」

「は、なんだ?」きかんしゃトーマスのサンダルが、わたしの歯にぶつかる。「聞こえない! 聞こえないんだよ!」

「これをはずすといいんじゃない?」天使少年がいった。男の子のヘッドフォンをはずす。「名前は?」

サンダルがほおの上からどいた。「マーヴです、知りたければ」

天使の少年がマーヴを引っぱって起こす。「ぼくはベネディクト。みんなは、スペ――」

「スペンサーだろ。知ってるよ」マーヴは耳に水が入ったみたいに首をふり、それからかばんについている南京錠をたしかめた。かばんに南京錠をつけているバレエ・ダンサーって、何者?

わたしは体を起こした。天使のスペンサーは黒のジーンズをはき、黒い皮のジャケットを着ていた。きっとすごく熱いと思う。スペンサーがサングラスを上にあげる。「前に会ったことあったっけ?」

「ないよ」マーヴがこたえる。「車のプレートに書いてあったから」わたしは横を見た――SPN C5R――たしかにスペンサーって読める。

へえ。マーヴってちょっとかしこいかも。

おばあちゃんがわたしの手を取った。「ミリ-、足は動く? つま先の感覚はある?」

わたしはベレー帽をひろいあげた。「わたしはだいじょうぶ。くねくねも、よじよじも動かせるよ」

「なんて勇敢なお嬢さんなんでしょう。ミセス・スペンサーがいった。「マーヴ、あなたもだいじょうぶ?」

マーヴは、まゆげの下から見あげるようにわたしをにらんだ。「いかれたパリっ子に突撃されて、だいじょうぶでいられますか?」

たぶん、そんなにかしこくないかも。

マーヴと比べると、スペンサーはものすごく背が高くて、肌も茶色く見える。まるで、夏の間中ずっとサーフィン(Surfig) か、サファリ探険(Safari-ing)か、ほかにも「S」ではじまる外での活動をしていたみたい。

「まあまあ」スペンサーがいった。「もし、そのいかれたパリっ子に倒されていなかったら、レンジ・ローバーにぺしゃんこにされていたよ。ぼくだったら、すこしは感謝するけどな」

「へえ」

「まあ、やりすぎもよくないけどね」スペンサーが、レンジ・ローバーのボンネットによりかかる。「実のところ、彼女は人を倒すのが得意だからね。髪型がちがうからあれっと思ったけれど、顔はしっかり覚えている。赤い靴コンクールに出ていただろう? エヴァ・キッドの娘だよね?」

「うん。わたしはミリー。コンクール、見たの?」

スペンサーは、世界でいちばん罪のなさそうなにやにや笑いをうかべた。「ぼくも見たし、世界中のみんな見ているよ」

スペンサーの声が、こんなに大きくなければいいのにと思った。それに背も高すぎる。肌も日焼けしすぎている。みんなの注目をいっせいに集める。わたしは目がかくれるほどベレー帽を深くかぶり、存在を消そうとした。

ほんとはあまり効果ないけれど、そのときだけは、すこしうまくいった。

ミセス・スペンサーは、マーヴにあれこれと心配して話しかけていた。「ご両親はいらっしゃっているの、マーヴ?」マーヴが首をふる。「まあ、そうなの。遠くから、ひとりできたの?」

「ウディコムから」マーヴがうなるようにいった。「ひたすら歩いて、歩いて、歩いた」

スペンサーから笑顔が消える。「歩いた? デヴォン州から?」

「まさか」マーヴはうさんくさそうにスペンサーを見た。「ヴィクトリア・コーチ駅からだよ」

ミセス・スペンサーが時計を見た。「まだすこし時間があるわね。車で病院へ連れていったほうがいいかしら」

マーヴは警戒したようにまゆげをつりあげた。手探りで首のまわりのなにかを探す。白いマスクだった。ニュースでは付けている人を見かける。「やだ。ことわる。病院なんて、おぞましい人食いバクテリアがどれだけいると思ってるんだ。ぜったいに病院なんていかない」

「母さん、もういこうよ」スペンサーがいった。「彼、生き延びるから」

ミセス・スペンサーがため息をつく。「でも、あまり具合よくなさそうだもの。学校の保健室にいくのならどうかしら?」

「いやだ!」マーヴがいった。

「今日は新学期の初日だよ」スペンサーが口をはさむ。「保健室が数えきれないほどの人食いバクテリアで汚染されるまで、少なくとも一週間はかかる」

マーヴがまゆげをぴくぴく動かす。「たしかに。じゃあ、いく」

わたしはタクシーからリュックをつかんだ。中には、非常用のものが入っている。ミントの入った袋、一学期分のばんそうこう、ふとった茶トラネコの形の湯たんぽ。

ミントの袋を開ける。「ありがとう」スペンサーがいい、袋まるごと口に流し込んだ。

おばあちゃんがスペンサーににっこりする。「あなたはたくましそうね。よかったら、ミリーのトランクを運んでもらえないかしら」

スペンサーがトランクの取っ手をつかむのを見て、ミセス・スペンサーはおどろいたみたいだった。おばあちゃんが、なぜか人になにかをさせることができるって、知らないから。わたしは、おばあちゃんのまつげに秘密があるんじゃないかって思っている。

タクシーの運転手がおばあちゃんに呼びかける。「あまり時間をかけないでくださいよ、奥さま。この後、トゥーティングにいかなくちゃいけないんです」

わたしたちは、マーヴについて階段にむかった。両側に、石造りの白い柱があって、大理石でできた実物大の白鳥がのっかっている。おばあちゃんがミセス・スペンサーをひじで軽くつつく。すっかりまいあがって、玄関にいる巨大な男の人に気づかなかった。むぎわら色のポニーテールをふたつつけている――ひとつは頭のうしろで、もうひとつはあごひげだった。これまで見たなかで、二番目にバレエ・ダンサーっぽくない。

おばあちゃんが自分の短い髪の毛をなでつける。 「スーツ着てネクタイしめたトール〔北欧神話の雷・戦争の神〕ね。立派な服を着たヴァイキングってすてきよねえ」

スペンサーがトランクを持ってとおりすぎようとしたとき、このトールのあごひげポニーテールがさっと動いた。神のお告げみたいな声がとどろく。「どこへいくつもりだ。通行証を見せよ」

この声、どこかで聞いたことあるかも?

「これです!」ミセス・スペンサーが通行証を掲げてふる。「すみませんね、息子に身につけておくようにいったのだけれど」

わたしは自分の通行証はしっかり首にかかっているのをたしかめた。

「ベネディクト・スペンサー」トールの門番が読みあげる。「こちらが取ってもいいというまで、身に着けておくように」それから、ベンのまわりにいるわたしたちをにらんだ。「広間を抜けて、石像を通りすぎたら、左側に受け付けがある。そこの机で、携帯電話や電子機器はそこにおくように」

「ぼくの携帯は、だれにもさわらせない」スペンサーがいう。「昨日発売になったばかりなのに」

トールの門番が胸をはると、上着の縫い目からため息がこぼれたようだった。「認められていない電子機器は破壊される。以上」

「電動歯ブラシを持ってきたんですけれど」わたしはいった。「これもだめですか?」だけど、トールの門番はもうちがうだれかをどなりつけていた。

「まあ、ほんとにねえ」ミセス・スペンサーがおばあちゃんにいった。「あの人がバレエタイツをはくのは、ちょっと想像つかないわねえ」

「そうねえ」おばあちゃんがため息をつく。「かなりがんばって想像しないとむずかしいかしら」

◆

ひろびろとした、風通しのいい大広間に入っていく。たくさんいい香り――木材のつや出し、ユリ、塗りたてのペンキ――がただよう。おばあちゃんが、あらとかまあとか声をあげながら、柱やアーチ門を通りすぎていった。太陽の光を受けて、つま先立ちの小さなバレリーナの銅像がういていた。スペンサーがトランクをドサッとおき、わたしは立ち止まりバレリーナ像の下にある飾り板を見た。

アナ・ポポワ 赤い靴コンクールの創設者。名門の誕生。

百二歳になる前のデイム・アナ・ポポワだ。

「デイム・アナはほんとうに見事な遺伝子を持っているのよ」おばあちゃんがいった。「お子さんは、みんなすばらしいダンサーになったわ。もしミリーもいつか有名なバレリーナになったら、おまえのママの銅像もできるかもしれないわよ」

スペンサーが冗談にして笑ってくれないかと思ったけれど、スペンサーはたくさんある金色の鏡の前で自分を見てうっとするほうに気を取られていた。

おばあちゃんがきらきらと目をかがやかせる。「ミリー、お友だちを作って、一からはじめるいい機会よ。きっとなにもかも楽しいって、おばあちゃんが約束するわ」おばあちゃんがわたしの左右のほおにキスをして、わたしはおばあちゃんにだきついた。おばあちゃんがコツコツと歩きさるとき、舌打ちするような音が聞こえた。広間の女の子みんな、わたしのことをあのときの妖精役の子たちと同じように見ていた。わずかにあやしんでいて、ちっとも親しみを持っていない。きっと赤い靴コンクールをテレビで見たんだろう。

ここにいなくても、ウィロー・パーキンズはなにもかも台無しにする。

第4章 ウィロー・パーキンズの復讐

スペンサーはジャケットについた金色の髪の毛をさっとはらい、もともとわたしのだったミントを差しだした。「ズボンがやぶれていて、ひざから血が出ているの、気づいている?」

わたしは鏡を見てえっと声をあげた。ジーンズに穴があき、油っぽい黒のべたべたしたものがひざ下についていた。

「心配いらないよ。うちの父さんは外科医だから。キャンセル待ち名簿に入れてもらえるようにしてやるよ――ひざこぞうじゃなくて、ひざキッドの負傷でね。どうだい、これ? おもしろいだろ?」

「あら、ふたりとも、そこにいたのね」ミセス・スペンサーがいった。「それで、マーヴは保健室にいってきたのよね? どこから見ても、元気そうね。それじゃ、帰るわね。ベン、電話するわよね? 自分でいったことをよく覚えて……」

「わかったよ、母さん。ちゃんとまじめにやるから……」

「約束よ?」

「約束する」

ミセス・スペンサーは、スペンサーの両ほおにサッとキスをした。スペンサーが手をうしろにまわして、うそついたときのしぐさ――人さし指と中指をからませていたのに気づいていなかった。わたしにも軽くキスして、マーヴに近づく。マーヴはマスクをあげて鼻もかくした。

こんなのずるい。ほかのみんなは、感じのいい、ふつうの友だちができているのに。

ミセス・スペンサーが足早に去っていくと同時に、ひょろっとした女の人がこっちにむかってきた。髪の毛がちぢれていて、明るい赤むらさき色の口紅をつけている。粘着テープでずっと貼りつけたみたいな笑顔をむける。マーヴがかん高い声をあげ、自分のスーツケースにつまずいた。

「あら、たいへん」女の人がいった。歯まであかむらさき色だ。「プップー! みなさん、聞いてくださーい、よろしくー!」

スペンサーはまだ鏡の前でポーズをとっている。聞いているのはわたしだけっぽい。

「ごきげんよう、白鳥のひなさんたち。ほんのちょーっぴり、まちがいがあるわ。スーツケースは、中庭に置いておかなくちゃいけなかったのよ」女の人がわたしの耳もとでいった。「今朝は、ちょーっとばたばたしていたから、わたしがいけないのね」それから、いかれたフラミンゴみたいに腕を上下にうちはじめた。「それからぁ……だれこのイカレたおばさんっていったの、聞こえたわよ」とくにだれにむかってでもなく話す。「わたしはエメリン・トッピング。トプシーと呼んでくれればいいわ。どう見てもあきらかでしょうけれど、わたしは先生じゃないわ。でもね、ものすごくすてきな知らせがあるの。それは、ジャジャーンだ――わたしは今年みなさんのママ・スワンになるのよ。そうよ、ひなちゃんたち、わたしがあなたたちの寮母になるのよ――試用期間中にまたへまをしなければだけど……」

トプシーさんの目に涙がこみあげる。「あら、どうしましょ。今なんの話だったかしら。あっ、そうそう、スーツケースを外に持っていく前に、校長の集会があるから、劇場へいってもらえるかしら」

みんなが群れをなして廊下をすすんむ。けれど、回廊の踊り場からかん高い声が聞こえて、いっせいに足が止まった。

「ミリー、ミリーじゃないの!」

わたしは少なくとも2センチちぢんだ。スキップしながら階段をおりてきたのは、白鳥のような白い首を持つ、金髪のきれいな少女だった。水色のレオタードを着て、スミレ色のひとみによく似合うふわっとしたスカートをつけている。バラのつぼみみたいなくちびるはふるえていた。

心のなかで、(ありえない)ってわたしはいった。

頭は、これが現実っていう。

口からはことばが出る。「こんにちは、ウィロー」

わたしの足は、おばあちゃんを追ってかけだしたかった。でも、ママも、ウィローがここにいるって知っていたら? わたしに自分で修正してほしいと思っているの?

これが、ママからの試験だったら?

もう、どうしよう。

ウィロー・パーキンズがわたしのベレー帽をはぎとる。「ちょっと、ミリセント・キッド。その髪の毛、どうしちゃったの?」

ベレー帽を取りかえそうとしたけれど、別の女の子が通って、手が出せなかった。その子はきれいな黒い巻き毛で、目は金色、口のはしがさがっていた。

トプシーさんがにっこりする。「知りあいなのね! 超すっばらしいじゃない!」トプシーさんが手首を見る。「あらら、ミズ・セリアからメッセージね――すべて順調――すぐもどる」

「ここでなにしているの、ミリー?」ウィローがいらいらした声で聞いた。「まさか、勧誘されたの?」

「勧誘?」

「声を落とせよ、キッド」スペンサーがいった。「親フラだよ」

「親フラ?」わたしはたずねた。

「親が近くにいるかもしれない信号(フラッグ)、つまり、へんなこというなっていうこと」ウィローがあごでしめす先には、広間へ歩く女の子と、あとからついていく両親がいた。お母さんはきっちりと巻いた赤毛で、行き先をしっかりわかっている歩き方だった。父さんは黒髪で、通りむかいに住むリンさんとそっくりな、きらきらした目をしていた。さらさらした黒髪をうらやましいなとながめていたら、女の子はふりかえり、ウィローをにらんだ。右目のまわりが青黒いあざになっている。どっちも、暗くてけわしい感じがする。ウィローもその子をにらみかえした。

「うわっ」スペンサーがいった。「あの子、見たかよ。痛かっただろうな」

ウィローが鼻にしわをよせる。「リーに同情するなんて時間のむだよ」ウィローはスペンサーの通行証を読んだ。「あなた、見たことない顔ね」

「今日が初日だよ。そっちは?」

「わたしは、ミリーのせいで赤い靴コンクールで賞をもらえなかったときから入学したの。やっかいごとに巻きこまれたくなかったら、ミリーなんてほうっておいて、こっちにきたら?」

スペンサーはジャケットのえりを立てた。「じつはさ、トラブルって、ぼくのミドルネームなんだ。それに、腹ぺこでさ。集会の前に食堂にいってなにか食べるよ。ふたりとも、くる?」

マーヴは首をふった。「かんしょ……しゅ……」

「なに、なんていったの?」口はしの下がった子が聞いた。

マーヴがマスクをあげる。「間食はしない主義だっていったんだ」

「あっそ。じゃ、いこう、バンブル」ウィローは、白目しか見えないほど目をむいておこった。正直にいうと、わたしも同じ顔をして、それでもまだかわいく見えたらなって思った。だけど、ウィローがいうには、わたしはまず最初にかわいくならないとだめ。ウィローはベレー帽をわたしの胸におしつけ、黒い巻き毛の女の子といっしょに、すごい勢いで歩きさった。

「なんでいっしょにいかなかったの?」わたしはスペンサーに聞いた。

スペンサーが肩をすくめる。「前の学校から追いだされたのは、ミリーだけじゃないよ。だから、くっついているとなにかと便利だ」

「そうなの? スペンサーはなにをしたの?」

「校長のポルシェを借りた」スペンサーはわたしの反応を見てにっとわらった。「でも返したよ、バンパー以外は。とにかく、ここの校長がその話を聞いて、オーディションを受けないかって声をかけてきたんだ」

「信じられない」

「でも、ほんとうだよ。スペンサー一族は、猫みたいなんだ。着地はうまくてね。そっちは、どうして誘われたのさ?」

「それが、さっぱりわからないの。なんか謎で」

「マーヴのかばんの中身ほどは、謎じゃないだろうな」

マーヴは後ずさりして、息切れしているトプシーさんにぶつかった。

「ごめんね、マーヴ、あまりにでくのぼうで。あ、もちろん、あなたではなくて、わたしのことよ。ミリー、せっかくお友だちができたのに、しばらく離れていてもらわなくちゃいけないの。ちょっとお呼びがかかっていてね」トプシーさんがわたしを階段のほうへ引っぱる。「待たせたくないから」

「だれに呼ばれているんですか?」

「ミズ・セリアだけど――ええと――とくに深刻なことじゃないはずだよ」

「セリア・シットウェルさんですか? 校長先生ですよね?」

「そうよ。でも、みんな『ミズ・セリア』ってよぶわ。『ミス』じゃなくて『ミズ』ね。教えるのは、バレエと――」トプシーさんが後ろを見る。「あとべつのこともあるけれど。それじゃ、いっしょにきてちょうだい。 最上階の八角堂なの。こっちよ」

わたしはトプシーさんについてらせん階段をのぼった。どうして、スワンハウス・バレエ学校の校長が、わたしに会いたいの? 胃がぎゅっとしめつけられる。もしかしたら、奨学金について説明してくれるのかな? それとも、ママについてなにか知っているのかも?

トプシーさんが、階段から指さす。「ずっとのぼっていって。ここは二階よ。衣装部屋が右にあって、シューズ部屋は左だから」

ずんぐりしたピンクの鼻が小さな部屋からひょいとあらわれた。なにかにおいをかいで、またひっこむ。

「早くいらっしゃい、のろまさん!」トプシーさんが最上階の踊り場で立ちどまり、煙探知機っぽいものを見あげてまばたきした。「レーザーよ」トプシーさんがいった。「許可なしだったら、半分に切られるわ」それからトプシーさんはわたしににっこりと笑い、わたしも笑顔を返した。

助けて。トプシーさんは、自分がいかれているといったときから、冗談は一切いっていない。

トプシーさんはわたしを引っぱり、広い廊下を進む。たくさん絵画がかざってあった。バレエ・ダンサーの肖像画ばかりだった。顔が美しくて、きらめく衣装をまとい、背景はうす暗かった。

「これはだれですか?」

「ミズ・セリアの栄誉の殿堂だよ。すべて卒業生なの。すごいよねえ。もちろん、彼はべつだけれど……」するどい目つきでずるそうにうすら笑いをうかべたハンサムな少年を見て、トプシーさんは身ぶるいした。「この目が、どこにいてもずっと見つめているの。ほら、ここだよ。幸運を祈るといっておくわ、でも、そういうと逆に不幸になるっていうよね」

トプシーさんが真ちゅうの取っ手をまわすと、ドアがきしみながら開いた。すぐに、トプシーさんはぎこちなく階段をおりていった。

体をかたむけ、八角堂に入る。暗い。暗いことなんて、トプシーさんはいっていなかった。

なんだか幸運以上のものがいりそう。今は一体型ペン&ライトがほしい。

第5章 スパイ養成所

「こんにちは」

目を思いきり見ひらき、両手を前にのばして、包帯のないミイラみたいにすり足で入っていく。

「日よけをあげてもらえる? あなたが見えないわ」女の人の声がした。「そうしたら、机のそばにきてもらえるかしら?」

「いたっ!」その机にぶつかった。わたしは手探りで窓までいき、ブラインドを引っぱった。

「ありがとう。ノートパソコンは見える?」

ふりかえると、机の上にノートパソコンがあった。画面には、女の人の顔がちらちらと映っている。その人は、うすぐらい小道を手ぶりで示す。

「見てのとおり、時間がおしていて、ビデオ会議にさせてもらうわね。ロンドンのこのあたりは、インターネットの接続が不安定だから、回線がとぎれたらごめんなさいね。座ってちょうだい、ミリー」

わたしは革のいすにどさっと腰をおろした。「ミズ・セリアですか?」

「そのとおり」

目の前に映る顔をじっと見る。ミズ・セリアの短くてうねっている髪の毛は、すこしわたしに似ていた。ペイズリー模様の緑のスカーフでまとめている。わたしとちがって、ひたいは、たくさん考えごとをしたみたいだった。

抜け目のない茶色の目でわたしを品定めする。「で、あなたが、エヴァ・キッドの娘――これは、たいへん恵まれて――」

「ミズ・セリア、話の途中にすみません。でも、それがわたしがここにいる理由ですか? ママが奨学金の手配をしたんでしょうか?」

ミズ・セリアが顔をしかめる。「どうしてそう思ったの? あなたのお母さんは、奨学金とはまったく関係ないわ」

「じゃあ、ママが思いついたのではないんですね?」古いソファみたいに、わたしの心のまんなかがへこむ。奨学金をもらえていなかったら、ウィローとおさらばって意味になる。でも、同時にバレエともおさらば。もうどうでもいいや。どっちにしても、家に帰るんだから。わたしは立ちあがった。「わかりました。間違いだったんですね。じゃあ、おばあちゃんに電話して――」

「座りなさい、ミリー。 そのうちわかると思うけれど、わたしはめったにまちがいをしないの。あなたの名前はミリセント・エヴァ・キャサリン・キッド。十一月一日に、ロンドンのキングズ・カレッジ病院で生まれた。体重は三千八百グラム。あなたの母親、エヴァ・キッド――旧姓リローワ――は十一歳のときにロイヤル・バレエ学校へ留学するためにモスクワからロンドンに引っ越した。あなたの父親はイギリス人で、今は亡くなっている。おばあさんはキャサリン・リローワというかたで、カソーヴァに生まれた」ミズ・セリアが細いまゆをアーチ形につりあげる。「今のところ合っているでしょ?」

「ど、どうして知っているんですか?」

「送った案内書、読んでいないの?」

「はい、じつは」

ミズ・セリアがため息をつく。「机の上に一部あるわ。開いてごらんなさい」

パソコンの横に案内書があった。手をのばしたとき、画面からバンッと大きな音がして、わたしは飛びあがった。ミズ・セリアのまわりで、燃えさしが桜みたいにうかんでいる。ミズ・セリアはそでをぬぐい、古くて汚い箱ふたつのあいだにぎゅうぎゅう入る。

正直なところ、大人なのにへんなことするなって思った。

ミズ・セリアは、なにごともなかったかのようにつづけている。「わたしは手紙に、案内書はあなたのどんな疑問にも『光を当ててくれる』って書いたでしょう? ついでにいえば、『光を当てる』には傍点もつけたわ。じゃあ、つぎに、机の上にもうひとつ見おぼえのあるものがあるでしょ? 」

わたしはクリスマスの贈り物カタログを手に取った。表紙に無料プレゼント在中って書いてある。一体型ペン&ライトって。「これ、同じのがうちに届きました」

ミズ・セリアはまたため息をついた。「そうよ。このふたつに、どんな共通点があるかしら? ミリー、ロゴよ、ロゴを見て」

「どっちも白鳥ですよね?」

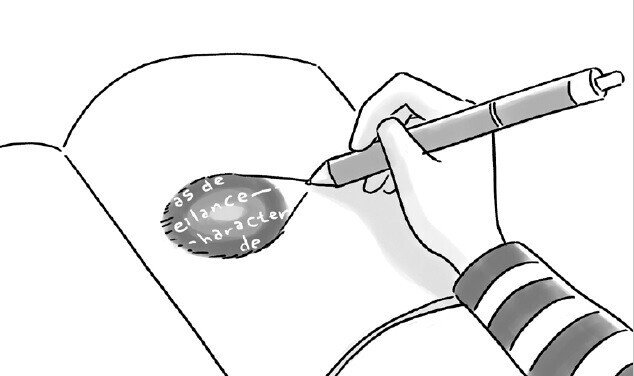

「やっと話がつうじてきたわね。ライトで案内書をてらしてごらんなさい」

「だけど、中はまっ白でした」

「いいから、いうとおりにして」

わたしは表紙を開けた。一体型ペン&ライトのスイッチを押すと、ページになにがあらわれた。笑顔。ぴかぴかの施設。それにことば。たくさんの文章。

「UVライトと、あぶり出しインクよ」ミズ・セリアがいった。「子どものおもちゃね。送った時間割にも、もっとおもしろい科目があぶり出しで出てくるわ」

わたしは口をぽかんとあけて写真を見た。「施設」には、突撃訓練場や射撃練習場もある。

「五ページの三段落目へいってちょうだい」

五ページを指でなぞる。ことばを見て、わたしは目を見ひらいた。さっきよりもずっとぎょっとした。

パ・ド・ドゥ……

偵察……

キャラクター・ダンス……

暗号解読……

ポワント〔トウシューズをはいてつま先立ちすること〕……

護身……

ヨガ……

武器訓練……

「これって……。スワンハウスは……」

「なに?」

「その……」

「つづけなさい」

「バレエ学校ですよね……」

「そうよ」

「スパイ養成の!」

ミズ・セリアがうなずく。「 最後はたどり着いてくれると思っていたわ」

「ミズ・セリアは、ふつうにバレエの先生じゃないんですか?」

ミズ・セリアは小道に目をおとした。「ちがうといえばちがうわね。バレエ教師であると同時に、諜報員――スパイ――と呼ばれるものでもあるわ。いいこと、ミリー、バレエ・ダンサーは、最高の潜入スパイになれるの。身体的に強くて、精神的に打たれ強いでしょ。それに、世界中を旅するかっこうの理由もあるわ」

「つまり、スワンハウスの生徒は、おとなになったらみんなスパイになるってことですか?」

「卒業生は、そのとおりね。イギリスの諜報機関は、スワンハウスのダンサーをずっと採用してきたわ。ただ、ミリー、あなたの場合は、おとなになるまで待たない。スワンハウスでは、未来のスパイを養成するけれど、必要とあれば、その才能を活用もする。そして、われわれは、あなたに参加してもらいたいの」

わたしはまばたきした。わたしが? スパイに?「で、でも、どうしてですか?」

「あなたは、われわれが必要とするものを持っている。おばあさまのおかげで、あなたは数カ国語が堪能よね。カソーヴァ語をふくめて」

「えっと、はい」

「だったら、あなたの仕事は単純よ。 カソーヴァの若いバレリーナと友だちになってほしいの。バレエの経験と、言葉の知識があれば、仲介者としてかんぺきよ」

「だ、だれですか、それ?」

「われわれの元生徒の教え子といえば、わかりやすいかしら。くわしいことは、しかるべきときに伝えるわ」

「でも、ミズ・セリア、前にスパイについての映画を見たことありますが、ほとんど全員がひさんな最後をむかえています」

ミズ・セリアのくちびるがぴくっと動く。「約束するわ。スパイの技については、悲惨だろうとなんだろうと、死なないですむように、必要な訓練をうけるのよ」

「あと、ひ、人殺しはしなくていいんですよね?」

「クリスマス前にはだれも殺さなくていいと約束するわ」

「それって、じょうだんですか?」

答えがない。

ミズ・セリアも頭がいかれているのかもとわたしは思った。「すみません、このようなお誘いはとても光栄なんですけれど、お受けできません。イギリスのどこかに、カソーヴァ語を話す十二歳のバレリーナで、わたしよりも立派なスパイになれる子がいると思います」

ぼそぼそとミズ・セリアがつぶやく。「ミリー、光栄とかはかんけいないの。この件に関しては、われわれはほんとうに選択肢がないのよ」

「でも、ここにむりやりわたしを留めておけませんよね?」

「あなたの希望に反してここに留めるような選択はしないわ。ただ、いざとなれば、その選択もありえるの」

わたしは立ちあがった。「おばあちゃんがそんなことさせません。むかえにきてくれます。わたしを返してもらうまで、動きませんから。てこでも動かないのは、おばあちゃんはいちばん得意です」

「あいにくだけれど、まちがっているわ、ミリー。高齢のご婦人がたがいちばん得意なのは、いわれたことを全部信じることよ。われわれが話したそばから、荷造りをはじめたわ。一生に一度あるかないかのアルゼンチン旅行に当たるっていう手はずを整えたの。すごいでしょう?オブラドヴァニャーヤ(ロシア語で、よろこんで)っていっていたわ」

「オブラドヴァニャーヤ?」

「そのとおり。おぼえておくといいわ。たいていの人間は、若かろうと年をとっていようと、自分が信じたいことを信じるものなのよ」

「だけど、おばあちゃんがアルゼンチンにいくとしたら、猫の面倒はだれが見るんですか?ボリスは、とっても人見知りするのに」

「近所のかたが世話を申し出てくださったみたいよ。わかったかしら、ミリー?」ミズ・セリアがいった。「これを上回る段取りはないでしょうね」

「もしママが帰ってきて、家にだれもいなかったら、どうなるんです?」

「それはだいじょうぶよ。いつかもどってきても、それを最初に知るのはあなたよ。それじゃ、大急ぎで劇場にむかいなさい。わたしはまだいくつかやりおえなければならないことがあるの」

ミズ・セリアのうしろの小道から、だれかが大声を出した。ミズ・セリアはジャケットからなにかを引っぱりだし、暗やみへともどっていった。

「すみません、まってください、ミズ・セリア、できなかったらどうなるんですか? スパイになるような才能がなかったら?」

「級長によると、あなたは今日少年の命を救ったそうね……だからあなたなら――」

耳をつんざくような爆発音があがる。ミズ・セリアが顔をしかめた。

ノートパソコンの画面がまっ暗になった。

続きは書籍版でお楽しみください。