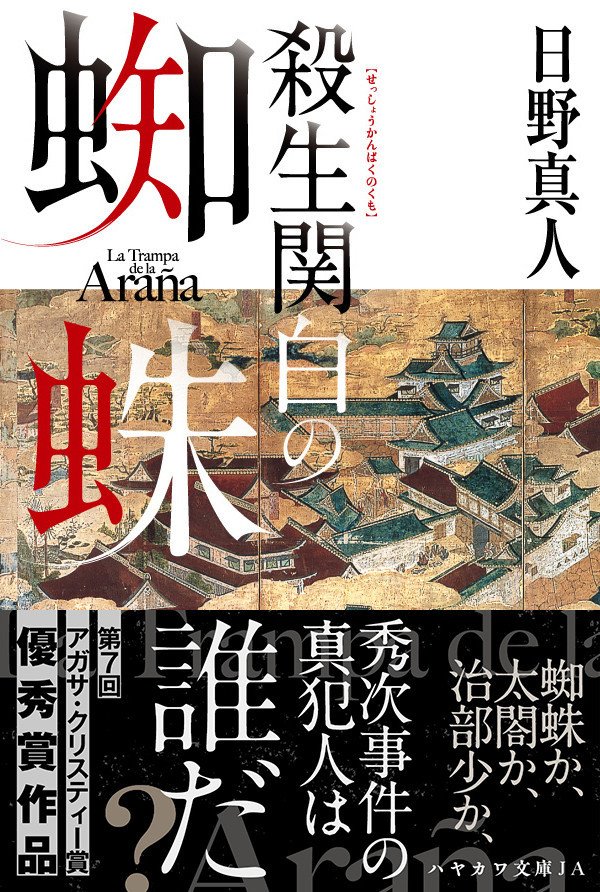

クリスティ賞初の歴史ミステリ『殺生関白の蜘蛛』冒頭特別公開! 秀次事件の真犯人は……誰だ?

登場人物

舞兵庫 秀次の臣、元松永弾正の臣

石田三成 秀吉の寵臣

森九兵衛 三成の臣

大山伯耆 秀次の臣、清洲馬廻

古田織部正 数寄者

小堀政一 秀吉直参、古田織部正の弟子

大場土佐 秀次の臣

高野越中 秀次の臣

牧野重里 秀次の臣

安井喜内 秀次の臣

佐々木新兵衛 元松永弾正の臣

せい 舞兵庫の後妻

納屋助左衛門 堺の貿易商

豊臣秀次 関白

豊臣秀吉 太閤、天下人

第一章 平蜘蛛にあらず

舞兵庫は太閤秀吉に十八年ぶりに召し出されていた。

「太閤殿下は、舞兵庫を指月城(伏見城)に出頭させよと仰せである。至急登城せよ」

昨夜遅く訪ねてきた使者は、石田治部少輔三成配下の森九兵衛と名乗った。供を二人連れて夜半に兵庫の屋敷を訪ねて来たのだ。兵庫が手にする燭台に照らし出された九兵衛の切れ長の目と赤い唇が、酷薄そうな雰囲気を醸し出していた。

兵庫は緊張からくる荒い呼吸を整えながら、木幡山の麓──指月の地に築かれた伏見城の甍へ目を向けた。

初夏の日差しが、眩しい輝きを天守に与えている。

町並みには、京都や大坂から集められた大店の支店が、広い道筋の両脇に並んでいる。荷車がひっきりなしに行き交い、宇治川には数百艘もの荷船が帆を畳んで荷揚げの順番を待っている。遙か上流から、帆をあげた船がこの地を目指して走ってくるのも見えた。

太閤秀吉の居る場所こそ、日本の中心なのだとあらためて思い知らされた。京都にしろ大坂にしろ、秀吉がそこに住まってこそ繁栄を謳歌できるのだ。

宇治川に背を向け、御舟入へと歩み、物見塔を仰ぎ見た。土壁を漆喰で固めた三層造りで、高さ六間(約十一m)ほどの高さである。

船頭たちのあげる掛け声が聞こえてきた。舟が到着したようだ。どこからか貴人が太閤秀吉に謁見するためにきたのだろうか。石積堀が宇治川からここまで引き込まれており、貴人は舟に乗って来ることが出来るのだ。

舟を下りた貴人が、輿に乗って本丸方面へと石垣積みの御道を上っていく。兵庫はその様子を目で追う。輿に乗っているのは貴人と思っていたが、裾を絞った袴をはいているところからすると、商人なのかもしれない。

不意に背後から声をかけられた。

「落ち着かぬ様子だな」

気配にまったく気づかなかった。後ろの気配を探る。背後にいるのは二人とわかった。

かけられた言葉に返答せずゆっくり振り向く。

直垂を着た男が、切れ長のきつい目を向けていた。昨夜屋敷を訪ねてきた森九兵衛であった。

「どこで見張っていた」

九兵衛はそれには返事をせず、顎で物見塔の方角をしゃくった。

兵庫は九兵衛の後ろの人物へ目を向けた。その男は翡翠の素襖に烏帽子をつけている。

「もしや……、石田治部少輔さま……」

昨晩、九兵衛は石田三成配下と名乗っていたのだ。すぐに気づくべきだった。

「太閤殿下から、舞どのを山里丸まで案内するよう仰せつかっている」

三成が直々に案内するとなれば、連れて行かれる先で待っているのは……。

「腰の物を九兵衛に渡されよ」

兵庫は、大小二本差した太刀を抜いて九兵衛に手渡した。

「では、ついて参られよ」

塀代わりの木々で覆われた先が山里丸のようである。

兵庫は驚いた。一本道と思っていた道が、迷路の如く複雑な道筋になっていたからだ。幅広く作られている道が、突如行き止まりになっていたりするのだ。そのたびに三成は少し戻り、土を固めただけのあぜ道のような道を進んでいく。三成も道筋をよくわかっていない様子だ。

本来なら大手門から入るべき城なのだろうが、山里丸へと到る道にもこれほどの迷路を施しているとは……。

いつの間にか開けた場所に出ていた。三成は橡の木に目をやると小さく頷いた。

「さて、殿下のおわします数寄屋は……」

あたりを見回した三成はふたたび歩き出した。それらしき建物が数棟、いや十数棟ある。山里丸全体に数寄屋が点在しているのだ。

露地に入ったようだ。ここは初夏の花々で囲まれている。京鹿子が紅色の小花を路に落としている。

飛び石の向こうに一棟の数寄屋が見えてきた。入母屋造りで、妻は東に向けてある。屋根は檜皮で葺ふいてあり、編んだ竹で玄関を屏風囲いしていた。色紙を散らしたように見える色紙窓もある。

三成が右手を躙口へと向ける。

「太閤殿下が中でお待ちです」

兵庫は三成によって開かれた庇下の躙口へと体を滑り込ませた。

茶室の中では、頭巾を被って十徳を着た老人が、三本足の五行棚に置かれた茶釜と対峙していた。それは、平蜘蛛と呼ばれる黒色の茶釜であった。

「久しぶりじゃな」

振り向いたその顔は、太閤秀吉その人であった。しかし秀吉の顔に、人たらしと言われた愛嬌ある表情はなかった。だが間違いなく、かつては羽柴筑前守と名乗っていた男の、いまは老いさらばえた姿であった。

秀吉は目を細めて兵庫を見据えていた。兵庫は秀吉のあまりに鋭い眼光に、心の臓を射貫かれるような思いがした。

「そう恐れるでない。わしが茶を点てて進ぜるのだ、喜べ。まずはそこな盆に載りし品を喫するがよかろう」

柚餡芋、このわた、雁のせんはいり、これら三種が載った盆が眼前に無造作に置いてある。まさに野放図な作法──作法といえるかどうか……。兵庫は白石の箸置きに載せられた箸を使って手早く食べた。

秀吉はさっさと茶の準備を進めている。

土を焼いて漆で仕上げた土風炉は、二文字押切の形に灰が切られている。そこに平蜘蛛が置かれた。水指から柄杓で水を汲む。

茶碗は黒楽茶碗である。これはたしか千利休が長次郎に焼かせた茶碗のはず。利休を憎み切腹を申しつけた男、それが秀吉であったはずだ。その秀吉が、なぜ利休の愛用した茶碗を使うのだろうか……。

天下を取ってからの秀吉は、黄金の茶室が象徴するように、万事派手好みの男だったはず。しかし、眼前にいる秀吉は、逆しまに利休が好んだ侘び寂びを尊ぶ様子である。

湯が沸くのを待ちながら、秀吉がぽつりと言った。

「わしが変わったと思うておるな」

腑を病んでいるかのような口臭がした。よく見れば顔色も土気色であった。

「滅相も……」

兵庫はそう答えるのが精一杯であった。

秀吉は兵庫を一睨みすると、目を平蜘蛛に移した。湯が沸いた。茶柄杓で黒楽茶碗に茶を入れた。そこに湯を入れる。

すでに秀吉の動きはぞんざいになっていた。作法などまるで知らぬかのように柄杓で掬った湯を撒くがごとく茶碗へ放った。それから、滴を切るように柄杓を兵庫に向けて振った。湯が兵庫にもかかった。だが秀吉は気にする風もなく茶筅を使う。ひとしきり使うと、いきなりそれを躙口へと放った。躙口に当たって跳ねた茶筅がころころと転がる。

兵庫が秀吉を見る。秀吉は右手で黒楽茶碗を持ち上げると、手を返して中身の茶を畳にこぼした。畳で跳ねた茶が土風炉に飛び込んで炭にふれ、ばちばちと蒸気をあげる。

兵庫は呆気にとられて秀吉のすることを見ているしかなかった。

秀吉は、そのまま自身の頭上に黒楽茶碗を持ち上げると、掛け軸に向かって放り投げた。茶碗が割れて飛び散り、欠片がそこかしこに散らばった。

続けて秀吉は平蜘蛛を柄杓で叩き始めた。

「この釜は平蜘蛛にあらず」

目を真っ赤に充血させ、干涸びたこめかみに青筋を浮かべた秀吉が兵庫を睨みつけている。秀吉の頬が微かに震えている。これでも怒りを抑えているのだ。

「舞兵庫、その方このわしを謀ったか」

「いえ……、滅相もございませぬ。その茶釜は間違いなく平蜘蛛でございます」

「いや、違う。あの愚か者の利休が違うと断言しおった。何が茶の湯だ、何が侘び寂びだ。魚屋のくせに、太閤たるこのわしに楯突くとは、許し難き所業じゃ」

天正五(一五七七)年十月。

舞兵庫は松永弾正久秀麾下の赤母衣衆として信貴山に籠城し、織田信長と最後の一戦を交えていた。そして、松永弾正から命じられた最後の使命は、姫の一人を落ち延びさせることだった。

全面降伏し平蜘蛛の茶釜を渡しさえすれば命だけは助ける、と信長からの使者が来たのは一昨日だった。しかし、松永弾正は自分の首と平蜘蛛だけは渡さぬと宣言し、信貴山城の落城は決まった。

松永弾正は、自分がどのような恭順の意を表そうと、すでに一度、信長を裏切っている以上、一族郎党根切りにされる定めにあることを知っていた。

そこで松永弾正は松永家の血を絶やさぬ為に、姫の一人を中国毛利家へ嫁がせることを強行しようとした。引出物は平蜘蛛の茶釜。その護衛役として兵庫ら赤母衣衆九名が付けられることになった。

しかし兵庫は、羽柴筑前守と名乗っていた頃の太閤秀吉に籠絡されて信長方に寝返っていたのだ。

兵庫は秀吉に落ち延びていく道を報せた。秀吉は兵庫の報せを受けて待ち伏せしていた。

銃撃戦が始まり姫は一命を落とした。秀吉は、兵庫の協力もあり平蜘蛛を手にすることができた。しかし当時の秀吉は信長にそれを渡さず、我が物としたのだ。

平蜘蛛を秘匿していることを誰にも話さず、自分の天下がきて初めて千利休に見せたようだ。

過去の記憶へと意識を遡らせていた兵庫の意識を断ち切るように、秀吉の甲高い声が響いてきた。

「兵庫、使えぬ男じゃな」

秀吉の勘気を被った。なんとか釈明せねば立場が悪くなるばかりだ。

「そこにありますのは間違いなく、信貴山城で松永弾正から姫とともに預かった品でございます」

「違う。利休がはっきり否定しておる。ここにあるのは、本物の平蜘蛛とは似ても似つかぬ贋物と言いおったわ」

「しかし、わたしは……」

「利休は高慢にして禿げた愚者だが、こと茶の湯に関しては正直に述べる男であった。多少目の利かぬ所はあったがな」

「太閤殿下の仰せの通り、千利休は目が利かぬゆえに平蜘蛛を見誤ったのではございませぬか……」

「利休がおまえよりも目利きであることは間違いない。見誤ったとすれば、それはおまえの方だ」

黙るしかなかった。しばらく荒い呼吸をくり返していた秀吉は、少し落ち着いたのか、声を少し下げて、また語り始めた。

「平蜘蛛には、一目でわかる特徴があったそうじゃ。だが、その特徴がどのようなものかを、利休は決して証さなかった。なんたる増上慢か。わしの茶頭に過ぎぬくせに、太閤たるわしに話せぬことがあるとは、許し難き所業である。そのような愚者の末路は、兵庫、その方も知っての通りじゃ」

また秀吉が激昂しはじめた。兵庫は畳目から視線を外さなかった。秀吉の勘気を被って死んだ者は一人や二人ではきかぬ。

──おそらく秀吉の思い込みに過ぎぬ程度のことで死ぬわけにはいかぬ……。何とかこの場を切り抜けるのだ。

下げたままの後頭部に秀吉の視線が突き刺さる。どれほどの時が過ぎたであろうか。荒々しかった秀吉の呼吸がようやく落ち着いてきた。

「古田織部正の伏見屋敷に、佐々木新兵衛と名乗る浪人者が仕官を望んで訪ねてきたそうじゃ。その男はな……」

秀吉はそこで話を切った。

佐々木新兵衛、あれは……。兵庫の遠い記憶を刺激する名前であった。兵庫は思わず面をあげた。眼前には猛禽を思わせる天下人の顔があった。

「佐々木の名を聞いて、何か思い出したか」

秀吉がどこまで知っているのかわからない。だが、下手な嘘をついて誤魔化せば、後で悔やむことになりそうだ。

「わたしの知っております佐々木新兵衛は、松永弾正麾下の赤母衣衆でございました」

秀吉がわずかに表情を緩めた。やはり、ある程度のことを知っているのだ。兵庫は心裡で安堵の溜息をついた。

「その佐々木某とやらは、仕官できれば平蜘蛛を織部正に献上すると言うたそうじゃ。現物は持ってきていなかったそうだが……。どう思うか、この話?」

兵庫は頭の中が混乱していた。たしかに佐々木はあの日、兵庫とともに久秀に呼ばれていた赤母衣衆の一人だった。しかし兵庫とは違い、別働隊として囮役になっていたはず。平蜘蛛は間違いなく姫とともに兵庫の手の内にあったはずだ。

内通していた兵庫の裏切りにより、平蜘蛛を秀吉に渡せたはずだった。いや、その平蜘蛛は千利休より贋物と断ぜられている……。

「太閤殿下……、その佐々木は、古田織部正さまに取り押さえられているのでございましょうか。そうであるならば、平蜘蛛について、何故そのような妄言を吐くのか、その理由を問い糾すことができるかと……」

秀吉が一つ大きく溜息をついた。

「織部正は、わしが平蜘蛛を所有しておることを知っておった。だがその茶釜が、利休よ

り平蜘蛛でないと否定されたことまでは知らぬようだ」

「では……」

「まさかわしの所有する平蜘蛛が贋物とは思わぬゆえ、その佐々木某とやらを追い返したそうじゃ。宗匠の利休に似て使えぬ阿呆じゃ」

秀吉は渋柿色の頭巾を脱いだ。それを後ろに放る。

「兵庫、その佐々木某のことを調べよ。そしてもし、本当に平蜘蛛を所持しておるようならば、わしに献上するように申しつけよ」

兵庫はすかさず低頭した。秀吉は柔らかな声を出して兵庫に尋ねた。

「関白どのは、達者であるか?」

兵庫は関白豊臣秀次の家臣である。それも秀吉自身に命じられて関白麾下に組み込まれたのだ。

秀吉の言葉を訝しく思い、兵庫は顔をわずかにあげた。優しげな声とはうらはらな、邪悪とも言うべきどす黒い悪鬼の面相がそこにあった。

「ちまたでは、関白どのに叛意ありとの噂があるそうじゃ。どうじゃ兵庫、まさか、そのようなことなどあるまいな?」

「関白さまは、ただひたすら太閤殿下を慕い、御跡を辿ることを専らにしておいででございます。決して叛意など……」

「ならばよいのだ。所詮ただの噂に過ぎぬことはわかっておるつもりだ。ただな……」

もったいをつける秀吉の真意を探る。

「舞兵庫よ、そろそろその方をわしの手許に戻そうかと思うておる。家臣は主次第であるからのう」

兵庫は自身の目が躍るのを感じた。

「必ず、必ずや佐々木を捕らえ、何故太閤殿下のお手許以外に平蜘蛛があるなどと妄言を吐くのか明らかにいたしまする」

秀吉が破顔一笑した。

「よう言うた。兵庫、いま一度わしの役に立て」

『茶の湯を重んずる故に、それに用いる容器も大いに珍重される。その主要なものは、彼等が鑵子と称している鋳造の鉄釜と、上述の飲物を作る時に、その鉄釜の蓋を置くのに用いられるだけのごく小さい鉄の五徳蓋置である。──中略──すべてこれらの容器は、ある特別なものである場合に──それは日本人にしかわからない──いかにしても信じられないほど彼等の間で珍重される。われらから見れば、まったく笑い物で、何の価値もない茶釜一個、五徳蓋置一個、茶碗一個、あるいは茶入れ一個で、三千、四千、あるいは六千ドゥカード、さらにはそれ以上の価格の物がある。──中略──きわめて驚くべきことは、たとえそれと同じ茶入れや五徳蓋置を一千個作っても、日本人の間では我等が考えるのと同じ価値しかないことである。なぜならば彼等によって珍重されている品は、昔のある名人が製作したものでなければならぬのであって、彼等は一千個の中から直ちに(本物)を見分ける眼識を持っているからである。それはちょうど我等の間で、贋物と本物の宝石を判別しうる貴金属商が行うのと同様である。この(茶器の)鑑別は、ヨーロッパ人には何びとにも不可能であろうと思われる。我等はいかによく見ても、どこにその価値があるのか、何に差異があるのか知ることはできない』

『日本巡察記』ヴァリニャーノ著 松田毅一他訳 東洋文庫

(第一回目の来日。一五七九(天正七)年七月二十五日。滞在は一五八二(天正十)年迄。

一五八一(天正九)年、イエズス会員のための宣教のガイドライン、『Il』 Cerimoniale per i Missionari del Giappone(日本の風習と流儀に関する注意と助言)』を執筆)

兵庫は伏見城を辞した足で、城下にある古田織部正の屋敷を訪ねた。

織部正は不在であった。留守居の者の話によれば、明後日にしか戻ってこないとのことだった。兵庫は織部正屋敷を辞して門前の道に出た。

道の十間ほど先に男が立っていた。伏見城の御舟入で見た商人風の男であった。男は供の者を三人ほど従えて、兵庫の方をじっと見ている。兵庫も視線をあわせた。やがて男は笑いを浮かべると背を向けて立ち去った。

兵庫の心裡にさざ波が立つ。あの男を、昔日のどこかで見たことがあるような気がするのだ……。だが、はっきりとは思い出せない。

とりあえず兵庫は、京都の自邸へと戻ることにした。

京都は天正十九(一五九一)年に、市中全域を囲い込む総構(都市城壁)として御土居と堀が構築されていた。出入りするのは十ヶ所ほど設けられた各口を通るしかない。また各口は京都へ入るための関となっている。そして各口は京都の北と南と東にしか設けられておらず西側には一つもない。つまり、西国から京都へ真っ直ぐ入洛できない造りとなっていた。まるで京都の主と西国大名とが結びつくことが叶わぬようにと願って造られたようだ。その造りを見た京雀たちは、これは総構の造り主の怯えをあらわしていると噂しあっていた。

兵庫の着物の襟を初夏の風が煽る。

立ち止まって左腰の柄に手をかけようとしてやめた。なぜだか、自分が武人から遠い者になっているような気がして、つい握ろうとしたのだ。

秀吉との席で、怯懦するばかりの自分がいた。

──死にたくない。

それだけだった。

死なずに何かをするというつもりではない。主を裏切り、生き存えたという毒は兵庫の心を蝕んでいた。侍の矜持と引き替えに手に入れた命に執着するようになっていた。

兵庫は大きく深呼吸するとまた歩き始める。聚楽第そばの自邸へと向かっていた。行く時に通った伏見街道ではなく鳥羽作道を通っている。回り道になるが、伏見城茶室でのことを整理して考えたかったからだ。

西国街道と鳥羽作道の合流地点が東寺口である。

そして東寺口には、土居と堀が、南北にそれぞれ全長二百八十四間半(約五百十一m)、幅十間(十八m)続いている。その先は屈曲させて、また堀と土居が続いている。東寺口を入るとすぐ正面に田畑があり、東寺南大門にかけては茶屋が建ち並んでいる。

高くかき上げられた土居の裾は、市中から流れてくる汚水と雑多な芥が集まり、悪臭を漂わせた。

兵庫は南大門のそばを過ぎて大宮通を北上した。左手に東寺五重塔が見える。このあたりは畑が続き、都とも思えぬ寂しい光景が広がっている。真っ直ぐ進めば壬生村のあたりに出る。本願寺の大屋根も見えた。兵庫は本願寺まで来ると右に折れて、堀川脇を真っ直ぐ北に上がった。堀川六条から五条にかけては本願寺の門前町である。

堀川に沿ってなおも北に向かう。四条通を越え三条通も越えれば、兵庫の屋敷がある聚楽川西町となる。その北東が大名屋敷町であり、堀川を東に渡れば聚楽川東町となる。聚楽第の堀は大名屋敷町の西に広がっている。

このあたりが京都の中心街区になるはずだが、人気が少なかった。大名や商人たちが伏見城下へと移っているからだ。日が暮れかけているにもかかわらず、聚楽川東町の家々からこぼれる灯りは乏しい。

聚楽川西町を二筋上がって西に一筋折れた。土塀で囲まれた兵庫の屋敷に榧の木が屹立している。

兵庫の屋敷の両隣は留守になっている──いや、なっているはずだった。しかし、右隣の屋敷から灯りが微かに漏れている。右隣の屋敷の主は、兵庫と同じく秀吉から秀次につけられた家臣で、今は秀吉のもとへと戻った大平芳勉という番衆だったはず。

「いま戻った」

式台に腰掛けて屋敷内に声をかけた。兵庫の妻である〝せい〟が「旦那様、おかえりなさいまし」と声を出しながら駆け寄ってきた。

せいが兵庫の足を濯ぐ。屈んだせいの背を見ながら、この女と所帯を持つことになった不思議を感じていた。

せいは豊臣家の老臣・前野長康の娘である。

兵庫は信貴山城で家族を失っていた。あまりに凄惨な最期であった。兵庫の家族が、その惨たらしき最期を迎えねばならなかった理由を作ったのは松永弾正だった。それゆえ兵庫は、秀吉と内通する気になったのだ。

しかし理由はどうあれ、一度でも裏切ったことのある者が重用されることはない。

秀吉麾下として戦場を駆け回ったが、大した出世は出来なかった。平蜘蛛の来歴を知る者としての価値しか求められなかった。

兵庫は一度妻子を失っている以上、新たな家族など欲しくなかった。

だが前野長康から是非娘をもらってくれと頼まれて、せいを迎えることになった。せいは今年で三十になる出戻り女であった。兵庫は、そのことで、かえって自分にふさわしい女であるような気がした。やがて兵庫は、二百石取の番衆のまま秀次の家臣団に組み込まれた。

「いかがなさいました旦那さま……」

せいの声で現世に引き戻された。

兵庫は昔のことを考えるのをやめた。そして、屋敷へ戻る時に、右隣の屋敷から灯りが漏れていたことを思い出した。

「せい、右隣の屋敷に誰かが住んでいるようだが、挨拶はあったか」

兵庫の問いに、せいは小首を傾げながら、「いえ、誰も住んでおられぬはずですが……」と答えた。いや、間違いなく誰かが住んでいるはず。何者であろうか……。

「旦那さま」

声で我に返った。せいが微笑みながら兵庫を見ている。

「先に湯浴みなさいますか」

兵庫が頷くと、すぐに湯浴みの支度に取りかかった。湯屋へ行くとせいが手早く兵庫の着物を脱がしてくれた。そして盥に満たした熱い湯に手拭いを浸して絞り、兵庫の身体を拭いていった。兵庫はせいのするにまかせながら、伏見城で秀吉から茶の接待を受けたことなどを話した。もちろん平蜘蛛に関することは話していないが、その他のことは何でも話した。せいを話し相手にするとき、不思議と何かをはばかる気持ちが起こらなかった。

湯屋から出た兵庫が袷を着て居室で待っていると、せいが夕餉の支度が出来たことを告げに来た。

山里丸で秀吉から出された食事とは違い質素なものである。漬け物と芋煮、それに干し魚が載った膳であった。

兵庫が箸で芋を摘むと、せいがひょうげた声を出した。

「芋は芋でも、我が里でとれた里芋でございます。山里ではとれぬ芋でございます。美味いしゅうてたまらぬ芋でございます」

せいは、伏見城山里丸で秀吉から饗応を受けて張りつめた兵庫の心を揉みほぐそうとでも思ったのだろう、おかしな声色を使って言った。

兵庫はくすり、と笑い返した。

その夜、嫌な夢を見た。

開けた場所に雲霞の如く軍勢が集まっている。兵庫が一度も目にしたことがないほどの数である。数十万はいるように思えた。

吶喊の声と銃声、そして蹄の音が戦場に満ちていた。兵庫は、戦場を取り囲む山すべてに旗指物が立っているのにも気づいた。

──何なのだ、この大戦は……。

兵庫の頬を銃弾が掠める。兵庫は腹の底から声を振り絞って吼えた。

荒い息で目が覚めた。

翌日の昼前、兵庫の屋敷表で、訪いを入れる声が響いた。せいが玄関先で応対している。

やがて、少し甲高い声が聞こえてきた。

「関白さまからの御使者がお見えでございます」

太閤秀吉が伏見城に移ってからというもの、聚楽第で執ることの出来る政務は次第に減っていったと聞く。いや、減らされていると言うべきか……。

空色の直垂をつけ烏帽子をかぶった見慣れぬ男が式台前に立っていた。伏見城が完成してからは、秀吉から秀次につけられた家臣の中で、働きに優れた者たちは、次々に召し返させられている。残りし者は、兵庫のように秀吉から疎んじられている者か、秀次によって直々に取り立てられた者。それに秀吉が秀次の内情を探らせるために送り込んだ間者のような者であった。

それゆえに、聚楽第の人手不足を補うために、秀次は領地清洲から家臣を呼び寄せていると聞く。

直垂をつけた男が緊張した声を発した。

「関白さまから、舞兵庫さまを千利休屋敷跡に出頭させよとの御下命でございます。至急お出でくださいませ」

……続きはハヤカワ文庫JAより発売中の『殺生関白の蜘蛛』本篇でお楽しみください。ご購入はこちらから→●