【新シリーズ】緑の目の正体は!? 『列車探偵ハル 王室列車の宝石どろぼうを追え!』本文抜粋【ためしよみ】

11歳のハルが豪華列車で宝石どろぼうにいどむ『列車探偵ハル 王室列車の宝石どろぼうを追え!』。大好評発売中です!

さっそく、本文から抜粋した試し読みをお送りいたします。

読者の感想はこちら

登場人物、列車の紹介はこちら

訳者あとがきはこちら

※書籍には、小学3年生以上で習う漢字にふりがながついています。

あらすじ

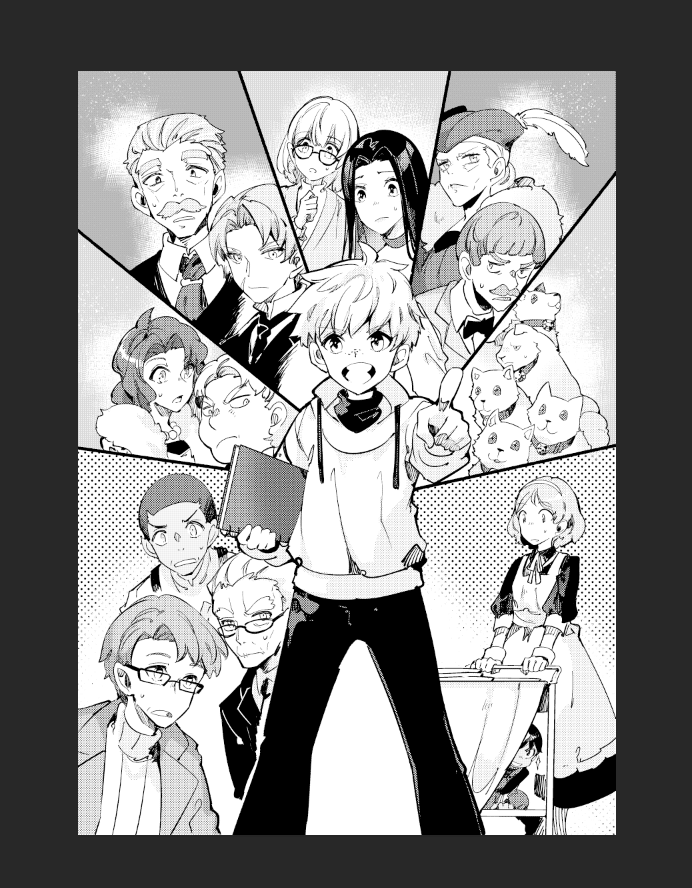

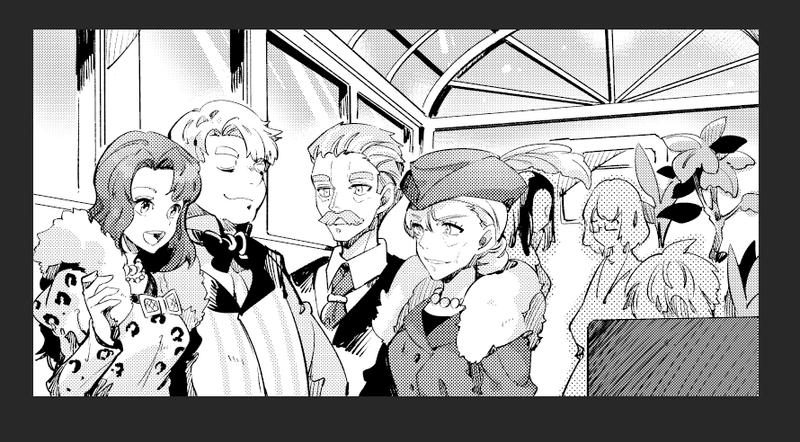

ハリソン・ベック(通称ハル)は、絵を描くことが大好きな普通の11歳の男の子。もうすぐお兄ちゃんになる彼は、お母さんの出産準備の間、旅行作家のナットおじさんと一緒に、王室列車「ハイランド・ファルコン号」の最終運行に参加します。映画スターや伯爵夫人、鉄道会社の社長などセレブたちが乗り込んだ列車で、ハルは少しだけ居心地が悪そう。しかも、乗客が勢ぞろいした出発パーティーで、なんと宝石どろぼうが発生!

パーティーの最中、ウエイトレスの運ぶカートの下からキラキラした緑の目がこっちをのぞいていることに気付いたハルは、その目の持ち主、つまり乗客リストにはいない「密航者」が宝石どろぼうではないかと疑っています。果たして、その正体は──。

第7章 フォース橋

ハイランド・ファルコン号は眠る乗客たちをひっぱって、暗闇のなかを走った。イギリスの東海岸本線を北へとのぼり、みんなの頭の上へ、つかのまの夢のような煙をふきだしていく。幽霊めいたクモの巣状の道をはりめぐらした町へ近づくたびに、踏切の遮断機がつぎつぎとおじぎをする。真夜中をすぎたころ、ハイランド・ファルコン号はブレーキをしずかに鳴らしながら、ひきこみ線に入って止まり、石炭と水をとりこんだ。炭水車が満タンになり、新たな蒸気でパイプがシューシュー鳴りだすと、ハイランド・ファルコン号はガッタンと音を立てて本線にもどり、ふたたびスコットランドへと走りだした。

「ハル、おきて。これは見のがせないよ」

あたりが明るい。ハルはまばたきをして、目をあけた。ナットおじさんが下の寝棚から、手まねきしている。ブラインドがあがり、カーテンがあいている。すみわたった青色が水平線までのびているのが見える。窓ガラスに顔をおしつけると、まさに今、巨大な橋をわたっているのがわかった。赤い鉄の格子が、左右のどちら側にもはてしなくつづいている。

「ここはどこ?」

「寝ているあいだにスコットランドに入ったんだ。ここはエディンバラのすこし北だよ」

ナットおじさんが窓をおろしてあけた。

「フォース湾をわたっているところなんだ」

窓から顔を出して、声をあげる。

「見てごらん!」

ナットおじさんと窓のあいだにもぐりこみ、ハルも顔を出した。

おじさんが大きな歓声をあげる。

「これがフォース橋だ! 世界最大級の鉄道橋だよ!」

ハイランド・ファルコン号が汽笛を鳴らす。列車が高い鉄道橋をまっすぐかけぬけていくと、ハルはぞくぞくした。はるか下で、水面がゆらめいて光っている。遠くのほうでは川が海となり、まっ青な空へつながっていく。ガタンゴトンと列車がリズムよく線路を進むと、それにあわせて橋の鋼鉄がふるえて鳴りひびく。

「長さは二キロ半以上。四千人もの人が建設にかかわったんだ。いやあ、すばらしいね!」

ナットおじさんが声をあげる。

ふたりが頭をひっこめると、ナットおじさんが窓をしめた。

「石炭のすすだらけじゃないか!」

ナットおじさんは笑いながら、ハルを鏡のほうへむけた。

「ナットおじさんだって!」

ハルも笑う。

ナットおじさんが洗面タオルをお湯でしぼってくれて、ハルは顔をふいた。

「今日は正午ごろに、バルモラル城にいちばん近いバラター駅につく予定だよ。昼食は午後二時ごろまで食べられないから、朝食はたっぷり食べておかないとな」

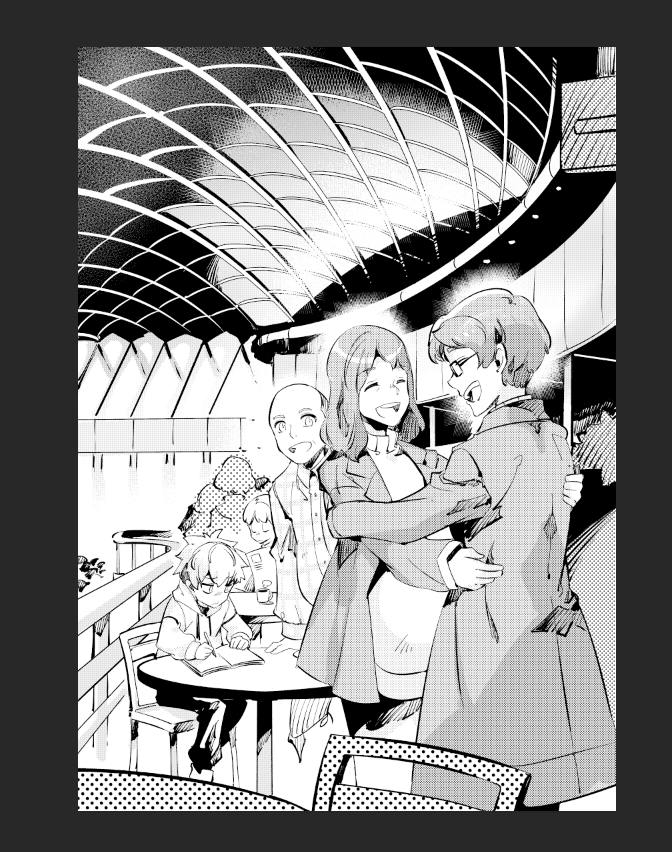

朝食を食べるため、食堂車へ行ったハルとナット。だが、ブローチをなくした女性・リディア・ピックルの夫で大金持ちのスティーブン、そして、自分も真珠のイヤリングをなくしたと訴える伯爵夫人のレディ・ランズベリに、ハルが犯人ではないかと疑われてしまいます。冷静にハルをかばってその場を収めたナットおじさんと一緒に、ハルも朝食を部屋で食べることに。

運ばれてきた朝食は、おりたたみ式の足がついたトレイにのっていた。ゆうべ、王室専用車両のドアの外にエイミーがおいたのと同じだ、とハルは気づいた。

「もしも本当に宝石どろぼうがいたら?」

ハルは、アーネスト・ホワイトの新聞を手にとった。

「ほら見て。ロンドンで上流社会の人たちから高価な宝石を盗んでる人がいるって書いてある。そのどろぼうが、この列車に乗ってたら?」

「まあ、そうだとしても、ぼくたちが心配することはないよ」

ナットおじさんは自分とハルのグラスにオレンジジュースをそそいだ。

「盗むような価値のあるものは、なにも持ってないからね」

「でも、もしどろぼうがいるんだったら……つかまえないといけないんじゃない?」

「ハル、あと数時間したら、王子殿下と王子妃殿下が護衛をともなってご乗車になる。よっぽど頭のおかしい人でなければ、そんな警備のきびしいところで盗もうとはしないさ」

ナットおじさんはトーストを一口かじった。

「ぼくを信じたまえ。この列車には、どろぼうなんかいないよ」

第8章 王室列車の「密航者」

朝食がすむと、ハルは立ちあがり、ひざに落ちたパンくずをはらった。

「ダーツをいっしょにやってくれる人がいないか見てくる」

ハルはスケッチ帳をつかみ、ボールペンをその背にさしこんだ。

「いっしょに行かなくてもかまわないかい?」

ナットおじさんは手帳をかばんからとりだした。

「仕事があってね。昨日の出発の様子を文章にまとめておきたいんだ」

「うん、いいよ」

ハルは笑顔でスケッチ帳をかかげた。

「だれもダーツをしてくれなかったら、絵をかくから」

「もうすぐダンディー駅をとおるよ。テイ湾をわたってすぐだ。橋の上から絶景が見える。見のがさないようにな」

「うん、わかった」

ハルはスケッチ帳をジーンズのうしろのポケットに入れた。

「もしピックルさんがへんなことをいってきたら、ぼくを呼びなさい」

「ピックルさんには近づかないよ」

「レディ・ランズベリの犬たちにも近づかないほうがいいよ」

ハルはドアをしめると、ダーツの部屋のほうへ五歩歩いて立ちどまり、そっとあとずさってから、くるんとむきを変えて、王室専用車両へ走っていった。

この列車には本当に宝石どろぼうがいる! と、ハルはそっとつぶやいた。その子がどこにかくれているか、知ってるぞ。

走りながら、エイミーがごはんをトレイにのせて運んでいたのを思い出した。エイミーは共犯者? もしそうなら、女の子だけでなく、盗まれた宝石もたぶん王室専用車両にあるだろう。ハルがどろぼうをつかまえて宝石を見つければ、新聞に出ていた懸賞金がもらえるかもしれない。そうしたら、絶対に、犬を飼うんだ!

ハルは王室専用車両につづくドアにある、真鍮のくぼみに指を入れ、横にひいた。レールはよく油をさしてあって、音もしない。しずかになかに入ると、胸をドキンドキンさせながら、ふかふかのカーペットをしのび足で進み、エイミーがトレイをおいた場所まで行った。ドアに耳をつけたが、自分の心臓の鼓動があまりにはげしくて、なにも聞こえない。

取っ手をそっとまわす。

部屋のなかは暗かった。タルカムパウダーと香水のにおいがする。

ダブルベッドが目に入った。かけぶとんがしわくちゃになっている。ベッドわきのテーブルには、オレンジジュースが半分入ったコップがおいてある。

ハルは部屋に入ると、何列かにならべてあったトランプをふんづけてしまった。だれかがトランプのひとり遊びをしていたようだ。部屋にはだれもいない。スケッチ帳をとりだし、ベッドのはしにすわると、部屋の見取図をさっとかいた。

とつぜんカチャッと音がして、ハルのうしろでドアがしまった。

「つかまえた!」

と、さけび声がした。

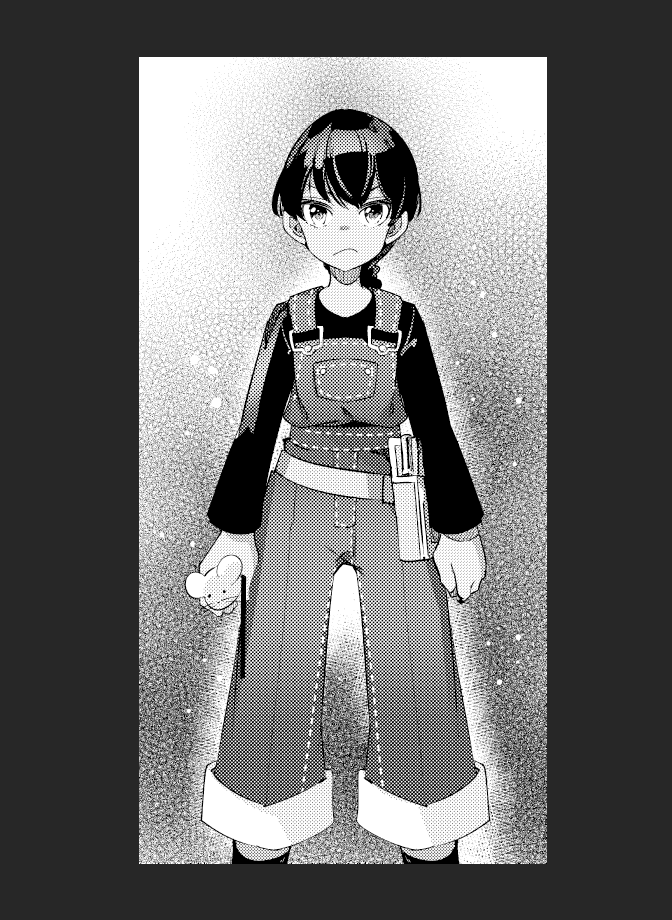

ハルはぎょっとして、とびあがりそうになった。ドアの前に立っていたのは、黒いTシャツに青いデニムのオーバーオールを着て、両腕を胸の前で組んだ、昨日ハルにむかって舌をつきだした女の子だった。腰に工具袋のついたベルトをまきつけている。レンチとネジ回しが二本、それにアーミーナイフが入っているのが見えた。これでレディ・ランズベリの部屋に入りこんだんだ、とハルは思った。鍵をこじあけたんだ。

「ちがう──ぼくがきみをつかまえたんだ」

ハルはスケッチ帳をさっとうしろのポケットにおしこんだ。

女の子はハルより背が高かった。けんか腰の目つきで、こっちをにらんでいる。

「あんたはだれ? あたしの部屋にしのびこんで、なにをしてるの?」

「きみの部屋じゃないだろ。王室専用なんだから。だれもここに入っちゃいけないんだ」

「あんたは入ってるじゃないの」

女の子は首をかたむけた。

「あたしはあんたが許可なく王室専用車両に入りこんだのをつかまえたんだから。あんた、これからたいへんだよ」

「へえ、きみなんか牢屋ゆきだよ!」

ハルは手のひらをつきだした。

「ブローチとイヤリングをわたせよ。そうしたら警察に、きみがおとなしく自白したっていうから」

女の子は顔をしかめた。

「なんの話?」

「ゆうべ、宝石を盗んだだろ。ピックル夫人とレディ・ランズベリから」

「盗難があったの?」

ハルはうなずいた。

「バラター駅についたら、警察に通報するって」

「わっ、最悪!」

女の子は小声でののしった。

「とにかく、今のうちに白状したほうがいいよ」

女の子はあきれたように、目をくるんとまわした。

「あたしはどろぼうじゃないってば。バッカじゃないの?」

「ぼくはバカじゃない」

「あたしがどろぼうだと思ってるんなら、バカだよ」

「どろぼうじゃないなら、どうしてかくれてるんだよ?」

「あたしは『密航者』なの」

「なんだって?」

ハルはたじろいだ。そんなことをいわれるとは思っていなかった。

「ハイランド・ファルコン号の最後の旅をのがすわけにいかないでしょ。でもパパは、この列車には子どもは乗ってはいけないっていったの」

女の子はハルをとがめるような目つきをした。

「どうやら、そんなことはなかったみたいだけどね」

「ぼくは列車に乗るつもりなんかなかった。でも、おじさんがつれてきたんだ。母さんが入院するから」

「病気なの?」

「うん……いや、ちがう。赤ちゃんが生まれるんだ」

ハルは胸がきゅっとかたまるのを感じた。母さんの話をしたくはない。

「きみは『密航者』だって? どうやって列車に乗ったんだよ?」

女の子はうんと目をほそめた。ハルのことをうたがわしげに見ている。

「人にいわないって約束しないとだめ」

「だれになにをいうんだよ。なにも知らないのに」

ハルは目をしばたたかせた。

「ばれたら、パパがたいへんだから。仕事を失うかもしれない」

「きみのごはんを運んだウェイトレスは知ってるだろ」

「エイミーさんのこと? うん、いい人だよ。秘密を守れる」

「ぼくだって秘密を守れるよ」

「じゃあ、誓って。こういうの、『ぼく……』。あんた、名前なんていうの?」

「ハリソン・ベック」

「じゃあ、こういって。『ぼく、ハリソン・ベックは、自分の息と自分のつばにかけて、レニーがハイランド・ファルコン号に乗っていることをだれにもいわないと誓います』」

「レニー?」

「マーリーンの通称」

レニーはハルのほうへ身を乗りだした。

「なんか文句ある?」

ハルは首を横にふった。

「よかった。じゃあ、さっきの言葉をいって」

「ぼく、ハリソン・ベックは、自分の息と自分のつばにかけて、レニーがハイランド・ファルコン号に乗っていることをだれにもいわないと誓います」

レニーは自分の手のひらにつばをはいて、ハルと握手するためにさしだした。ふたりの手のひらのあいだで、なまあたたかいつばがこすりあわさり、ハルは顔をしかめた。これで正式に誓いが立てられた。

「パパはこの列車を運転してるんだ」

レニーは手のひらをオーバーオールでぬぐいながら、ほこらしげにいった。

「名前はモハンジット・シング。イギリスでいちばんの蒸気機関車の機関士だよ」

「えっ、お父さんがこの列車を運転してるの?」

ハルは感心した。

「だから、きみを乗せてくれたの?」

「まさか! パパは規則違反なんかしないもん。あたしたち家族みんなで、王室列車が保管されてるバッキンガムシャーまで車で行って、パパを見送ったの。機関車の運転台でさよならのハグをしたあと、ママにいったんだ。パパがやっぱりあたしをつれてってくれることにしたって。ロンドンまでは炭水車のなかにかくれてた。キングス・クロス駅についたとき、白状したってわけ」

レニーはにやっと笑うと、ベッドにとびのって、ぴょんぴょんはねた。うしろに長くのびた黒っぽい三つ編みが、ヘビのようにおどりまわる。

「そこまで来たら、パパはわたしをつれていくしかないって、わかってた。だって、ひとりでトーキー(イングランド南西部の町)まで帰すわけにいかないよね」

「お父さん、おこってなかった?」

「ちょっとね」

レニーは肩をすくめた。

「でも、列車に対する気持ちは、あたしといっしょだから……そういう血が流れてるの」

レニーがベッドにおしりで着地すると、オーバーオールの胸ポケットから、ぬいぐるみのネズミがとびだした。それをつかまえて、ポケットにつめこむ。

「ぬいぐるみなんか持ってるの? きみ、いくつ?」

ハルはからかった。

「あと三か月で、十二歳」

レニーはハルをにらみつけた。

「それに、これはただのぬいぐるみじゃないんだから。ペニー・マウスって名前。はじめてハイランド・ファルコン号の運転台に乗せてくれたとき、パパがくれたの。だからこの旅には、この子もつれてくるべきだって思ったわけ。あんたはいくつなのよ?」

「十一歳」

ハルはレニーのとなりにすわった。

「ぼくも家にぬいぐるみの犬がいる。プムって名前。本物の犬は飼わせてもらえないんだ」

ハルはきまりわるそうに、ほほえんだ。

「きみのネズミのこと、笑うつもりじゃなかった。見てもいい?」

レニーがネズミを手わたしてくれた。鼻は黒い糸をかがったかたまりで、そこから馬の毛でできたひげがつきでている。しっぽは黒くてほそながい革の切れはしだ。

「この子は機関車の炭水車で暮らしていて、チーズを食べるの。あたし、小さいころ、この子のしっぽをしゃぶってたんだ」

「ウェッ!」

ハルはネズミを返した。

「じゃあ、宝石どろぼうのこと、教えて」

レニーはベッドのふちで足をぶらぶらさせながらきいた。

ハルはうしろのポケットに手をのばしてスケッチ帳をとりだし、そこにはさんでいたアーネスト・ホワイトの新聞の第一面をひっぱりだした。

「ゆうべ、リディア・ピックルのダイヤのブローチが盗まれたんだ。それから今朝、朝ごはんのとき、レディ・ランズベリが、部屋にあった真珠のイヤリングがゆうべ盗まれたっていってた。それで思ったんだけど、ここに書いてある、上流階級の人たちから宝石を盗んでいるどろぼうと──」

ハルは新聞記事を指さした。

「──列車のなかのどろぼうは、もしかしたら同じ人なんじゃないかな」

「へえ!」

レニーは新聞記事を手にとった。

「ルビーの指輪をはめていたのに、まんまと盗まれたって書いてある!」

「どろぼうをつかまえた人には懸賞金が出るんだ。一万ポンドだって」

レニーはつまらなそうに首を横にふった。

「そんなんじゃ、蒸気機関車は買えないよ」

「えっ、列車を買いたいの?」

「ただの列車なんかじゃない。あたしがほしいのは、A4形蒸気機関車なんだから。一万ポンドあったって、歴史的な蒸気機関車の銘板すら買えないんだからね」

「きみ、変わってるね」

「そんなことないよ──あたしは列車が大好きなの」

レニーがハルの顔を見た。

「あんたは?」

「あんまり考えたこともなかったけど……」

ハルはあたりを見まわした。

「……この列車は、まあ、いいんじゃない?」

「まあ、いいんじゃない?」

レニーはあきれた顔をした。

「こんなにすごい列車は歴史上ほかにないくらいなんだから。A4形はね、蒸気機関車の世界最高スピード記録を持ってるの。その最後の旅に乗せてもらえてるんだよ? なのに、『まあ、いいんじゃない?』って、なにそれ!」

信じられないというように首をふる。

「まったく、あんた、どうかしてるんじゃない?」

レニーはぱっと立ちあがると、ハルの手をつかんで、ベッドからひっぱりおろした。

「ついてきて」

***