静岡県浜松市を舞台にした連作ミステリ『探偵は絵にならない』(森晶麿)冒頭公開

2月20日に発売になった、静岡県浜松市を舞台にした連作ミステリ『探偵は絵にならない』(森晶麿著)の冒頭を公開致します。

プロローグ

「東京はどうした?」

その声は、森林にレモンの雫(しずく)を垂らしたような室内の香りとほどよく調和して、リビングからひと続きの〈保管室(アロマ・ストレージ)〉にいる我が耳に届けられた。

床から天井まで隙間なくガラス張りの冷蔵棚をしつらえた〈保管室〉の壁面には、深藍色や孔雀青色の小壜が所狭しと並べられ、その手前に飾られた無数の熱帯魚のフィギュアと相俟って深海さながらの様相を呈している。

小壜の中身は、この部屋の匂いの源となるオイル。人間の記憶だってこんなふうに保管されていれば、プルーストが失われた記憶を求める必要はなかったはずだ。

それにしても、相変わらず話したくないことから順に聞いてくる。こっちが聞いてほしくないことは承知の上。この部屋の主、小吹蘭都(おぶき・らんと)はリビングの椅子に腰かけ、テーブルの中央にあるピクルスの容器にフォークを突っ込んだ。黄色と赤のパプリカをひと切れずつ釣り上げて小皿に載せ、うち一つをつまむ。

「尻尾を巻いて逃げ帰ってきたの? まあ、大変な世界だもんな。大丈夫、誰も君を責めないと思うよ」

うんうん、と蘭都は一人で推測して頷く。

蘭都の背中に張り付いて肩からその様子を覗いているのは、巨大なグリーン・イグアナのネロリ。まだ自分たちが高校生だった頃は手乗りサイズだったのに、十年ぶりに帰省してみれば、蘭都の肩から顔を出しながら、尻尾を蘭都の腰に巻き付けられるくらいの大きさになっていた。

「待て待て、勝手に話を進めるなよ」

「君が何も言わないからだよ」

「おまえは昔から待てしばしがないんだよな」

コイツの質問には、高校時代から何らかの回答をする癖がついている。大事なのは、嘘にならない程度に誤魔化すことだ。

「逃げ帰ってきたわけじゃないよ。絵ならどこでも描けるだろ?」

「なら、はじめからこの街で描いていればよかった」

「嫌味を言うなって。俺は疲れてるんだ」

蘭都はパプリカをたいらげると、ネロリを背負ったまま〈保管室〉へやってきて壁の冷蔵棚を物色し始める。冷蔵棚の三段目にある瑠璃色の壜の蓋を外し、スポイトで中の液体を吸いとると、数滴コットンに沁み込ませた。

慣れた作業なのか、蘭都の表情は穏やかだ。いくつになっても少年みたいな横顔をしている。

「心配しただけだよ」

「なぁにが心配だよ。けっ」

悪態をつきながら蘭都に背を向け、ソファのクッションに顔を埋(うず)める。夕方にある高校の同窓会までにもう一寝入りしとくか。

「あのさ、クッションによだれつけるなよ?」

「つけるか!」

夜行バスの硬い座席のせいで昨夜は一睡もできなかった。夜行バスの車窓から眺める夜ってやつは、できたことよりもできなかったことばかり思い出すようにできてるらしい。

「画家として華々しくデビューして、その後も発表を続けてたから、うまくいっているんだと思ってたんだけどなぁ」

「……作品を発表し続けてたのは、絵の価値が下がってるからさ。価値が下がれば、仕事を増やさなきゃな」

五年前、国内の絵画の登竜門といわれる藤田東呉(ふじた・とうご)賞を受賞した二十三歳の若造の前には、カナリア色の未来が広がっていた。

歯車はきわめて順調に回っていた。

マスコミは連日取材に来たし、バラエティ番組にもいくつか出た。旅番組で敬愛するマティスとかゴーギャンゆかりの土地を訪ねに行かせてもらえたりもした。

いま考えれば、薄っぺらいコメントしかしなかったのに、それでもちやほやされた。パチンコで大当たりしたときみたいな感じだ。手を動かさなくたって、物事はすべてしぜんといい方向に進んでいく。

だが、風向きが変わるのは一瞬だ。あるとき、絵に対する周囲の反応に違和感を覚える。同じ「素晴らしい」でも、顔を見れば温度差はわかる。

蘭都がソファに近づいてくる足音。同時に、かすかに刺激的でいて甘やかな香りが漂ってくる。不覚にも夜行バスからずっと引きずっていた惨めったらしい気持ちが、ほんのわずかに遠のいた。

「イランイラン」

「あ?」

「アロマオイルの名前だよ。〈花の中の花〉って意味がある。心を開放的な気分にする。いまの君にはうってつけの匂いだろ? こいつを五滴、あとジャスミンを三滴ほどボトルに入れたコットンに沁み込ませて吸入するんだ。どう? やってみる?」

「……ヘンなもん嗅がせるなよ。これから寝ようとしてんのに、エロい夢でも見たらどうしてくれるんだ」

「それはご自由に。下のフロアで施術受ける?」

我々がいまいる蘭都の家は三階にあり、その一つ下のフロアには蘭都の経営するアロマサロン〈オフラン〉の店舗がある。居間の片隅にある螺旋階段を降りれば、すぐに職場だ。

「ことわる。爪まで塗られそうだ」

「爪は塗らない。マッサージはするけどね」

「……とにかくいらねぇよ」

重石を外した風船みたいに、ふわりと欠伸(あくび)が出た。

「消えたね」

「あ?」

「いま欠伸したろ? ここ入ってきた時のぎすぎすした空気が消えた。イランイランを嗅いだ効用だ。でも残念ながら、天才画家の濱松蒼(はままつ・あお)の匂いはないね。君は匂いをなくして帰ってきた。画家になるために上京するときは、もっとカラフルな匂いをもってたのに」

「匂いに色なんてあるかよ」

「あるよ。少なくともあのときにはあった」

「おまえの寝言を聞きに帰ってきたわけじゃねーよ」

内心では、そうだったかも知れない、と思っていた。上京を目論(もくろ)んでいた頃は、野心に満ちていた。

十年……ちょうどアンドリュー・ワイエスの亡くなった二〇〇九年にここ浜松を出て夜行バスで東京へ向かった。ワイエスが亡くなったのを覚えているのは、その死亡記事で初めてワイエスがまだ生きていた画家だと知ったからだった。

美大も出ていない自分は、それまで通っていた絵画教室で得た技術と感性だけが頼りだった。だが、《フオンの風》を描いた瞬間、なぜかデビューを確信した。作品がこっちを選んだように思えたのは、そのときが初めてだった。

そうして──。

──消えたわね。

ふと、フオンの声が耳によみがえる。チャン・ジェウ・フオン。つい一週間前に放たれた彼女の声は、まだ体内の真空管をゆったりと漂っている。

長らく共に暮らしてきた荻窪の狭いアパートには、絵を描く椅子はあってもダイニングテーブルはなく、食事をとるのはいつもベッドの上だった。

あの日、ベッドでだらりとした姿勢でテレビを見ていたら、フオンが明け方のコンビニバイトから帰ってきた。バッグをベッド脇のフックにかけると、スカートとストッキングを脱いで、いつものように背の低い冷蔵庫へ向かう。すらりとした足が、白シャツから伸びていた。

フオンはビールを取り出して開栓すると、一気にぐびぐびと飲み始めた。それから、シャツのボタンを外して、こっちに身体をくっつけてきた。ちょうど注目しているコメディアンが何か発言するところだったから、少しだけ彼女をよけた。あまり露骨なよけ方ではなかったが、フオンは意図を敏感に察知したようで、しつこく絡もうとはしなかった。

すぐに身体を離すと、胸ポケットからマルメンライトを取り出してくわえ、火をつけて煙を吐き出した。

彼女の煙草の匂いを嗅ぐと、なぜか高菜おにぎりと爽健美茶が欲しくなる。いつもそうなのだ。

コメディアンは結局大したことは言わなかった。顔を上げたところで、視線がぶつかった。

──いい絵、描けたの?

──依頼もないのに何を描けって?

──ゴミ箱とか、大好きなテレビとか、何でもいいじゃない? どうせ絵を描く以外に何もできないでしょ? 掃除も料理も下手。買い物を任せると何か一つ必ずメモに書いてあるものを忘れるでしょ。あれだけはすごい才能だと思うけど。

フオンは小さく拍手してみせる。彼女のいけないところは、自分を棚上げしてこっちの欠点をあげつらうところだ。

──嘘つけよ。掃除も料理も君よりうまいだろ。買い物はたしかに忘れるけど……。

──東京に出てきたばかりの頃はお金にならなくても描いてたじゃない? お絵描きが好きなんでしょ?

──お絵描きって言うな。帰ってきたと思ったらなんだよ、喧嘩がしたいならよそでやってくれ。いま全然そんな気分じゃねーから。

あの時は、本当にうんざりした気持ちだった。自分は仕事帰りのストレスをぶつけられた被害者だ、くらいに思っていた。いや、その側面も多少はあっただろう。

だが、フオンは深いため息をついた。

──消えたわね、アロマが。

──アロマ?

──匂いのことよ。ベトナム語だとフオン。私の名前になるんだけど。

──匂いが消えたってどういうことだよ?

フオンは冷笑を浮かべた。

当たり前の質問をしたはずなのに、間抜けなことを訊いたような気分になった。答えは自分で考えて、と彼女は言って、目の前で荷物をスーツケースに詰め始めた。何をしてるんだと思ったが、黙っていた。彼女がオーディションの都合で一人で遠出をすることも珍しくなかった。フオンはダンサーだ。行き先は突然に決まる。

わずかにまどろんで昼前に目覚めると、彼女の姿はなく、電話してみると、スマホもすでに解約されていた。

あまりに唐突の別れは幻肢に似ている。身体から、フオンが抜けないのだ。フオンを自分から切り離すには、このアパートにいてはいけないと気づいたのは、三日経ってからだった。

荷物をまとめている最中に、郵便物が届いた。差出人の名前はなかったが、丸みのある字体からフオンからだとわかった。中身は以前に交際五周年の記念に買った指輪。うっかり付けたまま出たのをご丁寧に送り返してきたわけだ。手紙は入っていなかった。

一方的なやり方だ。たしかに最近は行き違いが多かったが、だからって十年以上付き合ってきた恋人にこんな仕打ちがあるか?

苛立ちと困惑が綯い交ぜになったまま封筒の表を見て、郵便局の消印が目に留まった。浜松の郵便局から送られていたのだ。

フオンが浜松に帰った? そんな馬鹿な……。

長いこと、狭いアパートのベッドに横たわってぼんやり考えていた。目を閉じて空気を吸い込む。マルメンライトの匂いがまだ残っている。高菜おにぎりと爽健美茶がまた欲しくなった。

それからすぐにアパートを引き払い、夜行バスで浜松に帰ってきた。

「それで? ここにいつまで居座る気?」

「嫌なら明日にでも出てくぜ」

「やめとけよ。どうせ当てなんかないんだろ?」

わかってるなら聞くなよ。悪態を飲みこんで目を瞑った。くだらない喧嘩をするエネルギーも、体内には残っていない。

「いたいだけいればいいよ。その〈保管室〉が君の居場所だ。家賃は一万五千円。店の裏手に使ってないガレージがあるから、そこをアトリエに使ってもいいよ。そっちは無料にしてあげる」

「……高くねーか?」

「電気ガス水道代無料、飯とアトリエ付きで一万五千。文句ある?」

「いや、ねーけどもな。そういうことじゃなくてだな」

途中まで何か言い返そうと思っていたのだが、やめた。眠くなった。

「とにかく眠れよ。そして、ゆっくり取り戻したらいい」

「何をだよ?」

「君の失ったアロマを、さ」

アロマ、か。どいつもこいつもよくわからないことを言いやがる。

リビングで蘭都がテレビをつけた。珈琲を淹れるごぼごぼという音が、テレビのボリュームと拮抗している。幾多の香りの上に、珈琲の香りが加わる。空が夜に染められる時のようだ。

テレビからは、威勢のいい若手のインタビュアーが浜松まつりの稽古場に訪れている様子が流れてきた。目を開けずとも、そこにザ・遠州的光景が広がっているであろうことは想像がつく。

喇叭(らっぱ)に合わせて片手を上げ、やいしょやいしょと練り歩く男たち。ガキの頃は、ゴールデンウィークじゅう、どんちゃん騒ぎが止まないこの街が嫌いだった。

なのに──この街に帰ってきた。

それは、匂いをなくしたからか。

窓からリビングに入る心地よい風が、わずかに〈保管室〉にも流れてきた。

遠鉄線の電車のガサゴソとした走行音。

一階にあるブラジル料理店〈未来世紀BZ〉の店員なのか、男が朗々とアントニオ・ロウレイロを歌いながらシャッターを開けている。浜松でミナスの楽曲が聴けるとはね。

高架下の広場では、きっと今頃ホームレスか仕事サボりのサラリーマンがぼんやりとしているだろう。匂いの洪水のせいで逆に嗅覚が敏感になっているのか、その下を流れる新川のすえた匂いまで嗅ぎ分けられそうだった。匂いはまた過去を運んでくる。父と歩いた浜松まつりの夜店。杏子飴一つで他は何も買ってもらえなかった。浜松まつりの時期になると決まって離婚している父親のもとに預けられる。

《ごらんください、みなさん! たいへん練習に熱が……! 熱が入っております!》

まったく、そのようで。

ああ、帰ってきちまった。

馴染みすぎるくらい馴染む空気。この街の猥雑さと、倦怠感と、虚無感が、一気に押し寄せてくる。

それと幾百の糞食らえが。

大きな欠伸をした。眠ろうじゃないか。ゆっくり取り戻せばいい。俺の……匂い(アロマ)だっけ? ……ふざけやがって。

とにかく、目覚めたらフオン探しを開始しよう。

第一話 逃げたモチーフ

1

「千五百円ね」

「いまでも二本観られんの?」

尋ねながら千五百円をカウンターに置いた。

「まいど。変わってないだよ。終日いても値段は同じだに」

光郎(みつお)さんは高校時代と変わらない不愛想な目で答える。ドアを開けたときは無反応だったが、どうやらこっちのことをまだ覚えているようだ。

「しっかり楽しみな」

「はいよ」

だが、わざわざ高校三年の同窓会前にここへやってきたのは、ポルノ映画を楽しむためではないのだ。時刻は十五時。まだ同窓会までは時間がある。ポルノを二本観てもお釣りがくる。

奥に進むと、サスペンションが壊れていてやたら深く沈むばかりのソファに腰を下ろした。つまみを回してチャンネルを変えるタイプの赤い小さなテレビの上で、地上波アンテナが鹿の角みたいにふんぞり返っている。いまどきちょっとした骨董品だ。

赤いテレビに黒いソファ。ベージュの煤(すす)けた壁。そこに集まる小汚い服装をした中高年たち。自分だって人のことは言えないか。こんなよれよれのワイシャツにデニムのパンツなんて、平日の昼間に社会人がする恰好じゃない。

遠鉄沿線、遠州病院駅と第一通り駅のちょうど中間のあたりに、見落としそうなくらい小さな映画館《さくら》がある。やっているのはもっぱらポルノ映画。主な客層は中高年の男性客だ。高校時代はよく世話になった。ここに来る客はべつに興奮が欲しくて来るわけじゃない。ただ半ば厄除けのような感覚で来ている。

その証拠に、待合室では競艇新聞を広げているオッサンばかりだ。暇な日のたまり場として適している。ここで宝くじ券の皮算用だとか、浜名湖ボートレースの予測なんかをしながら、自分の機運を高めたりする。

今日の上映作品は、『蝶とセックスとビデオテープ』、『屋根裏監禁』。前者は『セックスと嘘とビデオテープ』、後者は江戸川乱歩のオマージュだろう。この手の作品のオマージュは形ばかりで、最初くらいしか共通項はなかったりする。男女が絡み合う口実がお飾り程度に四、五分語られ、あとは長い濡れ場が待っている。

「センセー、久々だら? 廃業した?」

話しかけてきたのは、ヤッさんだった。本名は知らない。だが、高校時代はここへ来るとほぼ百パーセントの確率でヤッさんに会えた。ここら一帯の情報通で、聞けば何でも答えが返ってくる。今日ここを訪れた目的も、ヤッさんに会うためだった。

「してないよ」

「こんな何もねえ街、廃業でもせにゃあ戻ってこんらぁ?」

「そういや、前より駅前ががらんとしてるな」

さっき昼寝から起きてからぶらりと街を歩いてみたが、ほぼ人に出会わない。鄙(ひな)びた街ならそれでも気にしないのだが、浜松駅周辺は変に洗練されているから、余計にゴーストタウンぶりが目立つ。

「最近はいつもこんな感じだに」

「若い連中はどこへ消えたんだ?」

「いま、この街で若者に会いたきゃ、志都呂(しとろ)とか市野(いちの)に行かにゃぁ会えんに」

「志都呂や市野に何があんだよ」

「ショッピングモール。でっかい屋内施設に、たくさんの有名な店が集まってるらぁ。映画館もゲームセンターもありゃ、もう移動の必要もねえし、みんなモール行くら」

「有楽街じゃダメなのか?」

今朝方、有楽街を歩いてみてぎょっとした。いったい、この十年ほどのあいだに何があったのやら。

「画家の濱松蒼センセーにゃこの変化は解せないけ?」

「そうじゃねーけど、なんか、外国人ばかり見かけるからさ」

もともと、外国人労働者で溢れている多国籍の街ではあった。

ブラジル、トルコ、ベトナムのレストランやパブなら、そこかしこにあった。この街は、もはや外国人労働者を抜きには成立しえないのだ。ただ、そこに市街地の若者離れが加わっただけか。

仮にこの国でどこがもっとも「未来世紀ブラジル」や「yen town」に近いかと言ったら、沖縄、福生と並んでこの浜松が挙げられるだろう。

「それより、ちょっと聞きたいことがあるんだ。人を探してる」

ヤッさんは腰を上げ、劇場の中に入る。急いで追いかけて隣に腰を下ろすと、スマホの画像フォルダから写真を見せた。

「美人じゃん。この子、ベトナム系だら?」

「まあね。チャン・ジェウ・フオン。ベトナム人の母親と二人で三歳のときに浜松へやって来た。帰化後の名前は川村芙音(かわむらふおん)。ここを離れて十年ほど経ってるが、この一週間近くのあいだに帰省しているらしいんだ」

「実家はどこよ?」

「駅南。でも、戻ってないはずだ。彼女は母親と仲が悪い」

「彼氏よりはマシって思ったのかもしんねぇに? まあそれはともかく、その子が浜松にいるのは間違いないだよ。先日見たから」

「……どこで?」

照明が暗くなった。上映前の宣伝が流れるタイミングで、ヤッさんが言った。

「とにかくどっか、あれだに、鰻丼食べて店出たら、いたんだに」

「……鰻丼って、どこの?」

「ええとなぁ、どこだっけなぁ……あ、始まるに! またあとでな」

短い宣伝が終わって、画面が暗くなり、タイトルが毒々しい文字で現れる。

「ちょっと、大事なことなんだよ」

声を落として言うと、スクリーンに魂を奪われつつヤッさんが返した。

「忘れちまったよ……アンテナは立てとくから。あ、そうだ、話変わるけど西さんとこに顔出したか? 仕事の相談でもしな。恋人探すにしても先立つもんが必要だら?」

違いない。いつまで滞在するかは不明だが、当面の生活費は何とかなるにせよ、一万五千円だけは稼ぎ出さなくては、蘭都の家からも追い出されてしまう。

スクリーンでは初っ端から、女優が真っ裸で派手に開脚しながら怯えた顔をしていた。

2

「まあこっちはおまえの顔が見られただけで満足だよ」

鍛冶北(かじきた)町の画廊〈西陽絵画〉のオーナー西陽一は満足げに微笑んだ。歳は自分より十は上だが、三十前半と言っても通じる。浅黒い肌をした優男は、時化た画廊にいるより海辺でサーフィンでもしていたほうが似合う。いつもアロハシャツを着ているせいもあるが。

「それだけっすか? 何も聞かないんだなぁ……」

「聞いてほしいのか? あっちの調子はどうだとか」

「いや、ンなこと聞いてほしくはないですけど」

「だろ? 美術学校を出て、画家を目指して挫折する若者はいっぱい知ってるさ。どの子も俺にとっちゃ大事な手駒よ。とくに、おまえは東京で一度は評価された。出戻りだろうが、ほかの挫折チルドレンよりはよほど使い手がある」

「そりゃどーも。飛車ってとこですか」

「桂馬だな」

「……とにかく仕事あったら、この桂馬に回してくださいよ」

「何でもやるってんなら、わりとすぐに見つかるけどな」

「何でもって?」

そこで西さんはニヤニヤと笑う。この人がここらでいちばん力のある画商なのは間違いない。有名大卒で頭も切れる。ただし、きれいな仕事ばかりしている人ではないのも確かだ。

「たとえば、よそのギャラリーから俺の言い値で絵を買ってくる。それを俺がもう少しだ

け高額で買い取る」

「……そんなマジックみたいな怪しい商売を振らないでくださいよ」

きな臭い。何か黒い商売に違いない。こういうこともしないと画商というのは稼げない生き物なのか。

「じゃあ、贋作づくりはどうだ?」

「もっとやりませんてば。それに俺のテクニックは贋作には向かないと思いますよ。ああいうのは正解がある仕事ですから」

「正解のある仕事が苦手か?」

「らしいですね。贋作じゃない絵を描く仕事なら、べつだん種類は問いませんよ。ヌード画だろうと、社長の肖像画だろうと」

「ヌード画はともかく、社長の肖像画ならそのうち舞い込んでくるかも知れん。つまらん仕事と思うだろうが、ペイはいい」

「この際、ジジィを脱がして我慢します」

「仕事を回してやってもいいけど、社長さんの前では減らず口はダメだぜ? 俺はおまえのそういうとこ好きだけどな、中小企業の社長さんってのは芸術家のことをチェック模様の蠅くらいにしか思ってないんだ」

「……どういう意味っすか?」

「物珍しいが、しょせん虫けらってことよ。いまどこ泊まってんの? うち来るか?」

「いや、大丈夫です。友人のところにいるので」

蘭都を友人と表現したのが妥当かどうか。そんなことはどうでもいい。と、そのとき、店の奥のほうで女性の咳払いらしき声がした。

「あれ? 誰か雇ってるんでしたっけ?」

「結婚したんだよ。子どももいる」

「へえ……幸せですか?」

西さんが結婚というのはまったくイメージが湧かなかった。十年前は、いつも会うたびに違う女を店に連れ込んでいた。あの頃は西さんによく絵を見せていた。絵画教室の師匠とは違って、西さんには日本の画壇についての裏話を毎度教えてもらった。上京を勧めたのも、西さんだった。

学校帰りに立ち寄ると、西さんは店の奥でセックスをしていたのかズボンのベルトが外れた状態で応対に出ることがよくあった。あの男が結婚して子どもまでいるという。

「幸せなわけねーじゃん」西さんは声を落とす。「毎日つまらねーよ。二年前まではさぁ、俺のそばにも呼べばすぐ駆けつけてくれるユルい子がいたわけよ。今じゃそんな生活ファンタジーだもんな。よりによってヤバいのに捕まっちまったよ」

西さんは特大のため息をついた。奥で「おーい、ちょっと来てぇ!」と野太い女性の声が聞こえた。

「いま接客中だよ!」

「さぁあああっさと来て!」

さらに輪をかけた大声が返された。奥方の勝ちだな、これは。

「わかった、一分で行く!」

西さんはお手上げのポーズを作ってみせた。

「おまえも結婚だけはやめとけ。またおいで。仕事探しとくから」

頭を下げている間に、西さんは店の奥へと引っ込んだ。よほど奥方を待たせるのが恐ろしいようだ。

店内をぐるりと眺めた。内装は何も変わっていない。絵の品ぞろえは変わったが、相変わらずどこで売れるのかよくわからない絵ばかり蒐集している。

さて時間はというと、すでに飲み会の開始時間を十五分ほど過ぎていた。長話がすぎたようだ。店の奥で始まったらしい夫婦喧嘩を後目に、飲み屋に向けて歩き始めた。

3

居酒屋〈夜羅舞火(やらまいか)〉は、画廊から歩いて五分の場所にある。幹事に急遽出席の連絡を取ったのが二月前。同窓会に出席するなんて、高校卒業以来初めてのことだ。緊張しないと言えば嘘になる。あのクラスには誰かはわからぬものの、俺にラブレターをくれた子がいるのだ。文面の「あなたはきっと成功する。その成功をいつもどこかで見守っています」

という部分は、今日まで頭の隅にこびりついていたくらいだ。その子の正体くらいは知りたい気がしないでもない。

入口付近に近づくと、騒がしいコールが聞こえてきた。全国的に一気飲み禁止の機運が高まって久しいというのに、この土地では一気ならぬ「やいしょコール」がずっと息づいている。

「やいしょ! やいしょ!」

店のドアを開けた瞬間に、コールが鳴り響く。奥座敷にある六つのちゃぶ台に分かれて、クラスメイトたちが騒いでいる。どこもかしこも、相変わらずだ。高校時代仲のよかった者同士で固まっているのも相変わらずなら、ノリも当時のまんま。体育祭の打ち上げにでもタイムスリップしたかと思ったほどだ。

下駄箱のところで、誰かが座っている。

「お、蘭都。なんだ、宴会の輪からはじき出されたか?」

昼間と変わらぬシルクのシャツに、グレイのストライプ柄のパンツという出で立ち。たぶん仕事を終えてそのまま来たんだろう。全身から仄かにアロマの芳香が漂っている。もはやそれ自体が蘭都の体臭と言ってもいいほどしっくり馴染んでいた。

「安い酒の匂いがダメなんだ」

「……じゃあ入れないじゃん」

「だからここにいる」

「お気の毒だな。来た意味なしかよ」

「そうでもない。担任に挨拶は済ませたし」

「好きだった子とかいねーの?」

「いないよ、そんなの」

「そんな怖い顔で言うなよ……」

「先に帰ってるよ。僕はわりといろんな場所でクラスメイトに会ってるから、君ほどご無沙汰ってわけじゃないんだ」

「りょーかい」

蘭都の肩をぽんと叩いてから中へと向かった。いい香りに囲まれて暮らすことは、存外弊害も多そうだ。そう言えばアイツは酒の匂いも苦手だが、女全般が苦手だった。よくそれでアロマテラピーなんて女性客の多い仕事を選んだものだ。

「よほどヤクザの世界に進みたくなかったんだろうなぁ……」

蘭都の父親は、この浜松界隈を牛耳る小吹組の組長だ。それなのにアイツは高校時代から蚊もそっと指でつまんで逃がすような性格だった。父親は一人息子を溺愛してるらしく、小吹組を継がせる気も一切なかった。蘭都がいまの店を出すときも、銀行や不動産屋に根回しをしてくれていたことがあとになってわかったらしい。

奥の座敷に顔を出すと、わざとらしい歓声が沸き起こる。

「お、アーティスト! 画伯ご到着!」

囃(はや)し立てるのは、高校時代からクラスの盛り上げ役だった中村。下の名前は何だったっけ。りゅうすけとかけいすけとか、そんな類。チュースケって呼ばれていたから。

「つーいでーに、やいしょ! やいしょ!」

いつの間にか手にグラスが渡され、駆け付けでやいしょコールが始まる。二十代も後半になって何やってんだよ、まったく。くいっと飲み干して、いちばん手前の空いている席にどうにか腰を下ろした。

「おひさしぶり。私のこと、覚えてる?」

ようやく注目から逃れたと思ったら、となりにいる女子のお決まり挨拶会ときた。同窓会って本当にこういう雰囲気なんだな。なにぶん顔を出すの自体初めてだから、素人くさい感想しか出てこない。

「ええっとね」言いながらパッと彼女の顔を見たが、覚えてるという言葉がすんなり出てくるほどには覚えていなかった。

「待ってくれ。覚えてる……はずなんだけどね……」

彼女は含み笑いを浮かべながら、こっちを見守っている。いい女には違いないが、そんなことは今は問題じゃない。

「こんなかわいい子いたっけ?」

タイトなビジネススーツから察するに仕事帰りなのか。バリバリ働くキャリアウーマンであることをイメージさせる記号的な美人ではあった。

そして、その外見に似つかわしくない煙草の吸い方。なにしろロングピースを吸って、鼻から煙を出してやがる。そのオヤジ臭さがなぜか厭味にならない。

それともう一つ、スーツにはあまり合わない奇妙なネックレスが気になった。黒マント姿の鳥男。何かのキャラクターだろうか?

「わからないのも無理ないわね。私、天笠佑子(あまがさ・ゆうこ)よ」

「あまが……ええええ!」

運命よ、かなりエッジのきいた角度から迫ってくるじゃないか。

天笠佑子だって?

「あのあまぶー?」

彼女はピースサインを作った。

「ぶい、ぶい」

あまぶー。最初にそう名付けたのは誰だったのか。当時、クラス内最大生物とさえ噂された人物。うっかり廊下で激突すると跳ね飛ばされると評判だった。

「あの、ええと、え? 本当に?」

「変わったでしょ?」

「変わったもなにも……」

「よくなった?」

「……そりゃあ……うん……もちろん」

さぞやいまの自分は間抜けな顔をしているんだろう。

「ふふ。惚れるなよ」

照れながら言うところに愛嬌がある。

「がんばってるじゃん、蒼クン」

「お……知ってるの?」

「当たり前でしょ。君の活躍、新聞やネットでいつも追いかけてたよ。今日だってグループメールであなたが来ることになったって知って慌てて出席することにしたくらい。本当にすごいよ。あの頃の夢をちゃんと実現していて。卒業文集に書いてるもんね。プロの絵描きになれるかどうかはわからないけど、俺は絵を描き続ける──だっけ?」

「やめてくれ。あんな鳥肌のたつ言葉」

「ぜんぜん。私、あの頃から蒼クンならなれるって思ってたし、大きな賞をとったの知ったときはやっぱり! って思ったもん」

「あ、そう。いや、そう言ってくれるのは、嬉しいけど」

尻尾を巻いて逃げ帰ってきたけどな。今も絵描きなことには違いないが。

「あまぶ……ええと、佑子さんは何やってんの?」

「佑子でいいわよ。今はねえ、ヤマハで働いてるわ」

「ヤマハ? いいとこ行ったね」

ここ浜松では、ヤマハ、ホンダ、スズキ、静岡銀行、遠鉄のいずれかに勤めていればもう最有力派閥に入ったも同然だ。

彼女がそのあとに差し出した名刺は、ずいぶん擦れていて皺が入っていた。ヤマハと本人は言っていたが、正式にはヤマハ関連会社であり、本当の社名は〈泉本(いずみもと)楽器グループ〉だった。

「おかげさまで、生活は安定しているわ」

それは佑子の恰好をみればわかることだった。そしてまたロングピースの煙を豪快に鼻から吐き出す。

「じつはお願いしたいことがあるんだけど。聞いてくれる?」

覗き込む佑子の顔は、返事を選ばせないだけの独特の力強さがあった。距離をさらに詰めてきた。彼女のひんやりとした肌が腕にくっつく。あまぶーにドキドキする日がくるとはね。高校時代の自分が聞いたらショック死するだろう。でもそれが真実だ。

人間というのは、時とともに少しずつくだらなくなる。くだらなくなったほうが生きやすい。そういうものだ。

あまぶーの官能的な唇が、耳元に近づいてきた。

甘い吐息が耳にかかる。

「私のヌードを描いてほしいの」

(つづきは書籍でお楽しみください! ↓↓)

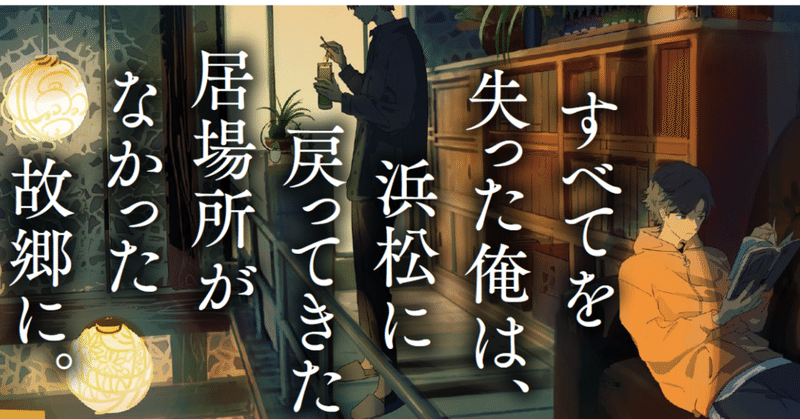

若くして評価を受けるも、すでに失業気味の画家・濱松蒼(はままつ・あお)。同棲していたフオンも「あなたの匂い(アロマ)が消えた」と言い残して家を出て行ってしまう。フオンを追いかけ二人の出身地・浜松に戻った蒼は、腐れ縁の友人でありアロマテラピストの小吹蘭都(おぶき・らんと)の住居に転がり込み、当座の仕事とフオンの行方を探す。だが蒼に持ち込まれるのは奇妙な依頼ばかりで……浜松まつり直前の故郷で、蒼は大切なものを取りもどすことができるのか?