TVアニメ放送中!『裏世界ピクニック』無料お試し版「くねくねハンティング」

『裏世界ピクニック ふたりの怪異探検ファイル』

宮澤伊織/装画:shirakaba/ハヤカワ文庫JA

1

よく晴れた五月の空の下、私は草原に横たわったまま溺れかけていた。

青空を背景に、プランクトンみたいな模様がピンピン跳ねている。あれは目の中の白血球が見えてるんだとか、どこかで読んだ。仰向けた顔を撫でる風には、生の魚に似た刺激臭が含まれている。本当に魚かどうかはわからない。〈裏側〉に入ってから、魚なんか一度も見かけたことがないからだ。

私は丈の高い草が生い茂る中、仰向けに倒れ込んでいる。草の根元は水没しているから、私の背中側も水に浸かっている。いわゆる半身浴。いや違う。違います。いわゆらない。どっちかというとスーパー銭湯にある「寝湯」に近い。ただし水深が二十センチちょっとあるので、がんばって顔を水面の上に出しておかないと水が鼻と口に流れ込んでくる。そんな寝湯はないし、あったとしたらそれは水責めの拷問だ。デス寝湯である。

実際私はどんどんデスに近付いている。ユニクロのフリースも、迷彩のパンツも、水浸しでじっとりと重い。この状態になってもう……もう何分だろう? 時計を見ることさえできないから時間の経過もわからないけど、水の上に顔を出し続けるのも限界だった。首が痛くて攣りそうだし、さっきから腹筋がぷるぷるして止まらない。そもそも身体に力が入らないのだ。夢の中で走ろうとすると足がふにゃふにゃして全然思うように動けない、ちょうどあんな感じ。私の手足はほぼ麻痺していた。あれを一目見てからずっと。

まさかこんなことになるなんて──甘く見てた。こっちの世界を見つけて、興奮して、探検しようと踏み込んで、あげくにヤバいやつに出くわして、溺れそうになってる。

ここで死んだらどうなるんだろう。表の世界では、二十歳女子大生謎の失踪事件とか言われるだろうか。うわー、ないことないこと書かれそう。やだな。ごめんお母さん。

……いや、正直、私が急にいなくなっても誰も気に留めないだろう。友達もいないし、 困るのはせいぜい、学費の支払いがないことに気付いた大学の事務の人と、奨学金の返済が滞っていることに気付いた学生支援機構くらい──。

考えてたらどんどん辛くなってきた。

大学を卒業しても奨学金のローンで首が回らなくなるのはほぼ確実だし。先の見通しが 暗いことがわかりきった人生、どうせなら〈裏側〉で死ぬのも悪くはない、のかも……?

でもやっぱり、痛いのや苦しいのはいやだなあ。溺死ってどのくらい苦しむんだっけ、と私が考え始めたとき、近くで何か聞こえた。

草むらをかき分ける音。水を踏む足音……近付いてくる。動物? 音からするとそれなりに大きなやつだ。

何だろう。魚だけではなく、〈裏側〉で動物らしい動物には遭ったことがない。草に隠れて正体が見えないことが余計に不安を募らせる。

息を潜めていようと思ったのも無駄だった。顔を水の上に出そうとしてはぁはぁ言ってたのを聞きつけられたか、足音が止まって、草むらの向こうから声が降ってきた。

「そこに誰かいる?」

──人間だ!

不意を打たれて、言葉が出なかった。

若い女の声だ。天気のいい公園を散歩でもしているみたいに、場違いに明るい。こっちが刻一刻とデスに近付いているというのに。

「……もしかして、サツキ?」

声の主が言った。誰だそれは。人違いですけど。

混乱していると、声は少し不安そうになって、もう一度訊ねてきた。

「ねえ、助けに行った方がいい? もう死んじゃった?」

「あっあっ、死んでな──」

思わず声を上げた拍子に、がぶりと水が口に入った。口腔を満たした液体には味がない。まったく何も。ぷあっ、慌てて吐き出して、もう一度言う。

「生きてます! 助けて!」

恥も外聞もなく叫んでから、思い出した。そもそも私がこうなった原因が、まだその辺にいることを。

「き、気をつけて。ヤバいやつがいる」

「ヤバいやつ? どんなの?」

「し、白くて、くねくねしてて……」

口に出して説明しようとすると、あれの姿が脳裏に蘇った。

途端、ものすごい気持ち悪さに呑み込まれて、私は呻いた。

きつく目をつぶって耐えようとしたけど、脳裏に浮かんだ白い姿がどんどん、どんどん鮮明になって、まずいと思いながら意識をそっちにもっていかれて、頭の中がぐりっとよじれるみたいになって、

「ううっ……」

「どうしたの?」

「見ると、頭おかしくなるから……絶対見ちゃだめ……」

それだけ言ったところで、気力と体力が同時に尽きた。

止まらない目眩の渦に呑み込まれるように意識が落ちていく。味のない水に顔が沈む。ごぼっと口から泡がこぼれた。

見上げる空が水に揺らぐ。青空に泡が立って、雲が弾ける。

そのとき──

鳥の一羽の影もない、ただただ空虚な青と白とを切り裂いて、明るい金色が舞い降りた。

首の後ろに手が回されたかと思うと、上体を抱え起こされて、私はあっけなく水の中から救出された。

ずぶ濡れで目をしばたたく私に、声の主が微笑みかけた。

「オフィーリアかと思った」

と彼女は言って、

「は?」

と私は答えた。

いや、知ってる。オフィーリアくらい知ってます。デス寝湯みたいな溺死姿の絵で有名な土左子だ。ウィキペディアで見た。

そんなことではなく、私は彼女の姿を見て、呆気にとられていた。

めちゃめちゃ美人だった。

少しウェーブのかかった金髪。鼻筋の通った顔立ち。色白で滑らかな肌。手足は長くて、服の上からでも一目でスタイルがいいとわかる。着ているのは首元までジッパーを上げたオリーブ色のジャケットに、ジーンズと編み上げのブーツだ。

私と同じか、少し下くらいの年齢だと思う。きらきら輝く藍色の目で私を見下ろして、彼女は訊ねた。

「もうおかしくなったの?」

「な、何が?」

「頭」

「た、たぶん、まだ大丈夫」

と答えたものの──本当にそうかな?

もう既に私の頭はおかしくなっているのかもしれない。死にそうなところにこんなかわいい子が助けに来てくれるとか、よくよく考えれば都合がよすぎる。なにこれ? 中学生の妄想か、死に際の幻覚か──

そんなことをぐるぐる考えていると、彼女が言った。

「で、どこ? 見るとおかしくなるやつは」

軽い口調で問いかけられて、私もつい素直に指差してしまう。気がつくと、手足の感覚が戻ってきていた。まだ痺れているけど、なんとか動く。

「あっちに……って、ちょっと、何する気?」

私を水の中に座らせたまま、彼女は草むらの中で立ち上がった。

「だめだめ、危ないって!」

「うえっ、ほんとだ」

彼女は嫌そうに目をすがめて舌を出した。

「あれかあ、気持ちわるぅ」

「いや、気持ちわるーじゃなくてさ、見ちゃだめだって──」

彼女の腕を掴んでしゃがませようとした拍子に、私もまた直視してしまった。

見渡す限り続く、色褪せた草の海。暗い木立や廃墟が点在する〈裏側〉の平原に、ぽつんと一つ、動くものがいた。

それは、縦に引き延ばされた人のような形をしていた。

西日が落とす長い影を地面から引きはがして立たせたような、とらえどころのない姿。

色は白。タバコの煙を思わせる濁った白。

その白くてひょろりとした人影が、水に浸かった草むらの中に立って、身をくねらせている。踊っているのか、苦しんでいるのか、くねくね、くねくねと。

その動きを見ているうちに、だんだん頭がぼんやりしてきて、気持ち悪くなってくる。それなのに、もっとよく見なければならないような気になってくる。

朝、目が覚めて、忘れかけた夢を思い出そうとする感じに似ている。確かに憶えていたはずのことを、もう少しで思い出せそうな、もどかしく、頭の芯をいじめる感覚。

「うーっ……」

彼女の腕から手を離して、私は呻いた。ぐらりと身体が傾いて、ジーンズの脚に寄りかかってしまう。

浅い呼吸を繰り返す私の頭に、彼女がぽふっと手を置いた。

「ねえ、あれ見てるとすごい変な感じになるね?」

「うー」

「見続けたらどうなるのかな」

「わ、わがんない……」

「まあそうだよねー」

余裕がありそうな口調だけど、彼女も平気なはずがない。フッ、フッと速いペースで息を吐くのが聞こえる。

「あーキッツい。はー……でもなんかわかっちゃいそう……。この感覚の先に何があるんだろう……?」

「ぇあ……」

もうまともに受け答えできない。彼女もどんどん呼吸が荒くなっている。心なしか身体もぐらぐら揺れてるような気がするけど、揺れてるのが私か、彼女か、もうわからない。

「さ──さっきより、近付いてる、逃げな、きゃ」

なんとかそれだけ口にした。

白い影は妙に奥行きがなくて、距離感が掴みにくいけど、最初に私が遭遇したときより近くに来ている気がする。

視界がぐにゃっと歪む。目の前の情景が、空中を漂う煙に投影されてるみたいに現実感

がない。頭が重くなって、気を失いそうになったそのとき、金髪の彼女が大きく手を振りかぶって、何か投げた。

きらきら輝く角張った石みたいなものが放物線を描いて、白い影の方に飛んでいった。

次の瞬間、白い影は、ぐりんとその場でねじれて──消えてしまった。

「えっ」

私は思わず声を漏らした。

「あれ!? やっ……た?」

金髪の彼女の口調からすると、意外の念に打たれたのは私だけじゃなさそうだった。ふうーっと息を吐いてから、脚にすがりついて呆然としている私を見下ろして、首をかしげる。

「今、当たったよね?」

私はコクコクと頷いた。当たったというか、白い影が投影されている煙のようなものごとかき消したようにも見えた。

「な……何投げたの?」

「岩塩の塊。ああいうやつに効くって噂があったから、試してみたんだけど。ほんとに効果あるんだね、びっくり」

塩を撒いて除霊する、みたいな話だろうか? なんだか通俗的で、今ひとつ腑に落ちないけど……。

「おっとっとと」

彼女がふらついて、後ろに倒れそうになる。

支えなかったら、背中から水面に倒れ込んでいただろう。踏みとどまった彼女が私に向かってにかっと笑った。

「ありがと。大丈夫? 気持ち悪かったね!」

「う、うん」

気持ち悪さも、目眩も、まだ残っていた手足の痺れも、急速に引いていく。

何かを思い出せそうな感覚もなくなっていた。

「立てる?」

「あ、うん」

まだ脚にすがりついていたことに気付いて、慌てて離れる。立ち上がると、少しふらつくけど、大丈夫そうだ。ずぶ濡れの服が肌に張り付いて気持ち悪い。

「あの、助けてくれてありがとう」

「いいよいいよ」

鷹揚に手を振って、彼女が名乗る。

「私、仁科鳥子。あなたは?」

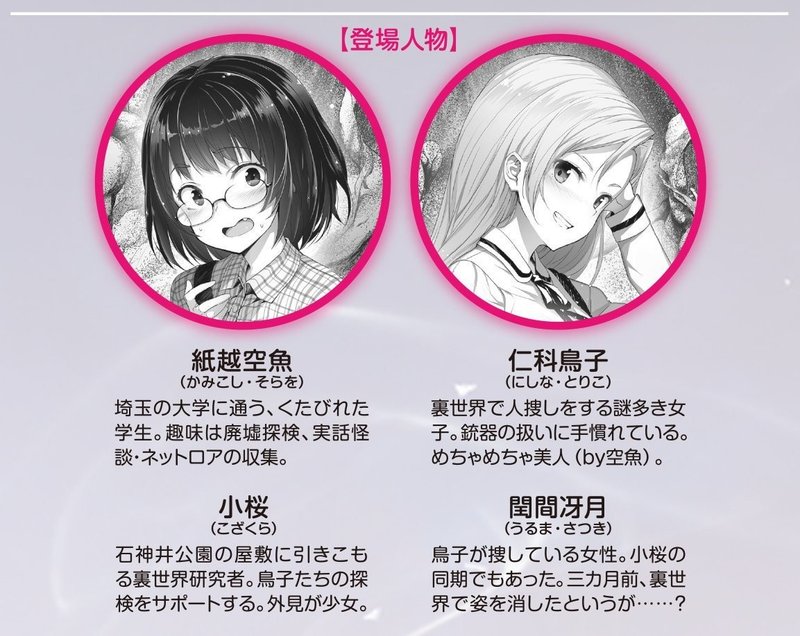

「あ、えっと、紙越空魚っていいます」

「あのさ空魚、こっち側に入った場所、近い?」

おおう。いきなり呼び捨てときた。

距離の詰め方に怯みながら、私は頷いた。

「うん。すぐそこ」

「やった。連れてってくれない? ちょっと迷っちゃったんだよね」

「いいよ──と、鳥子」

呼び捨てで返してみたら、彼女はぱっと顔を輝かせた。

「ちょっと待ってね。あれ拾ってくるから」

そう言って、〝鳥子〟は岩塩の落ちた場所へと草むらをかき分けていった。

2

ドアを開けて、戸口をくぐり抜けると、その瞬間にはっきりと空気が変わる。

「わ、暗」

私の後ろで、鳥子が呟いた。

目の前に広がるのは、夕暮れの廃屋。天井も壁紙もぼろぼろで、ガスコンロも流し台も黒く汚れきっている。埃の積もった食卓の上には、すっかり褪色して読めなくなった電気代や水道代の請求書が散らばっている。

振り返ると、私たちが通り抜けたドアはもう閉まっている。アーケードに面した潰れた店舗の後ろの、小さな居住スペースの出入口。本来は、狭い路地に出るはずの扉だ。

これが、私が見つけた〈裏側〉への通路だった。

鳥子が室内を見回して訊ねる。

「ここ、どこ?」

「大宮。駅の東側の──」

「えっ、埼玉の!? そんなに歩いたつもりなかった」

「鳥子はどこから入ったの?」

「神保町──東京の。やっぱりどっかで空間がおかしくなってるんだろうなあ」

外から、アーケードのざわめきが聞こえてくる。行き交う足音、苛立たしげな自転車のベル。何軒か先のパチンコ屋のドアが開くたびに、玉がじゃらじゃら触れあう音が大きくなる。そうだ──〈裏側〉にないのはこれだ。人の声も、車のエンジン音も、電子機器のかすかな唸りも、あそこにはない。風が草木を揺らす音と、ときおり何かの鳥か虫のような声がするだけで、人の活動を示す音が何もない。

私はあの、気の遠くなるような静けさが、本当に気に入っていた。

静かで、穏やかなあの世界を、私は独り占めしたつもりでいた……のだけれど。

不意に何かがガガッと床を擦る音がして、思わずびくっとしてしまう。

鳥子がテーブルのそばの椅子を引いた音だった。

埃の積もった座面に無造作に腰を下ろして、鳥子はふーっと息をつく。

ちょっとためらってから、私も別の椅子を引いて、慎重に座った。

テーブルの向こうに、鳥子の横顔。何を考えているのか、肘を突いて、焦げたガスコンロの方を見つめている。

「──何回行ったの?」

私が口を開くと、鳥子は夢から覚めたみたいに瞬きをして、こっちを向いた。

「十回くらいかな」

マジですか。こっちはまだこれで三回目だ。

「そんなに……それで詳しかったんだ」

「いやあ、別に詳しくないって」

「だって、くねくねを撃退したじゃない。あんなことができるなんて知らなかった」

「くねくね? あの気持ち悪いやつ、そういう名前なの?」

「名前っていうか……そういう、噂かな」

「空魚の方が詳しいじゃん」

「私は予備知識があっただけ。あんなの、本当にいるなんて思わなかった」

そう口にして、ようやくさっきの体験の異常さがじわじわと身に迫ってきた。

私があれを知っていたのは、大学で専攻している文化人類学の研究テーマとして、現代の実話怪談に興味を持っていたからだ。「くねくね」は二〇〇三年ごろから、ネットを中心に語られてきた怪談だった。身を異様にくねらせながら踊っているように見える白い影に出くわして、見ると頭がおかしくなる──だいたいそんな話。さっき私が遭遇したのは、その怪談で語られる存在によく似ているように思えた。

でも、私はくねくねが実在すると思っていたわけじゃない。文化人類学は妖怪や呪術を研究テーマにすることがあるけど、それらの実在を信じてるわけじゃなくて、あくまで人間の文化の一側面として捉えるだけだ。

「じゃあ、これ見て。なんだかわかる?」

鳥子はごそごそとジャケットのポケットを探って、何か角張ったものを取り出した。

テーブルの上に置かれたそれは、一辺が五センチくらいの、銀色の六面体。それぞれの面は鏡のように滑らかで、この部屋の中を反射している。

剥がれた壁紙も、落ちた天井も、散らばったがらくたもはっきりと映っている。

ただ、覗き込む私たち二人だけが、その中にいなかった。

「ええ……?」

角度を変えて見ても、手を近づけても、何も変わらない。

「……なに、これ」

「さっきのやつが消えたとこに落ちてたの」

鳥子が六面体を持ち上げて、しげしげと見つめる。

「売ったらいくらになるかな?」

「いや、そもそも何なのそれ」

「知らない。なんだろ、投げた岩塩見つからなかったし、これに変わっちゃったのかな」

そんな馬鹿な。人間だけを映さない鏡面? そんなものがあり得るのだろうか?

これ、こっちに持ってきちゃっていいものなの……?

不安に思いながらも、鳥子の手の中の物体から目が離せなかった。〈裏側〉が異常な場所だということはわかっているつもりだったけど、その小さな六面体は、私の現実認識を改めて揺るがす、言い逃れようのない物証だった。

私が〈裏側〉を見つけたのは、ほんの一カ月ほど前のことだ。

実話怪談の現場を追いかけて、私はいわゆる心霊スポット的な場所を調べていた。もともと高校のころから廃墟探検の真似事が好きだったから、フィールドワークと称して怪しい場所に潜り込んでいたのだ。まあ厳密には不法侵入なんだけど、ともかくその最中に、この廃屋の中で見つけたのだ。あり得ない草原に続く扉を。

最初は扉が閉まらないようにつっかい棒をして、二、三歩だけ出てぴゃっと戻った。それだけで、自分の見たものが信じられないまま、呆然と帰った。

気を取り直して訪れた二回目はもう少しがんばって、五十メートルくらい進んでみた。泥に足を取られて転んで、ぐっちゃぐちゃになって退散した。

三回目の今日は、野外で動けるように、ちゃんとした格好で〈裏側〉に入った。廃墟探検の経験を生かした、暖かくて動きやすい服と靴。スポーツにしては道具がないし、山登りにしては軽装なので、そのまま電車に乗るとわりと浮く。夜道で歩いてたら空き巣を疑われるかもしれない。ともかくそうやって、本格的に探検しようと、勇んで〈裏側〉に踏み込んだのだ。

そしてくねくねに出くわして、死にかけた。

「ねえ」

考え込んでいたら、いつの間にか鳥子がテーブルの上に身を乗り出して、私をじっと覗き込んでいた。

「……なに?」

「空魚はなんであの場所を知ってたの?」

「〈裏側〉のこと?」

「そう呼ぶんだ? 誰が言ってるの、それ?」

「わ、私が勝手に」

そう。〈裏側〉というのは、私が勝手に呼んでいるだけだ。今まで知っていた表の世界に対して、その影にある裏の世界、そのくらいの意味。

……というか、なんで〈裏側〉を知っていたのか、訊きたいのはこっちの方だ。

私は改めて鳥子を見つめ返した。

いったい何者なんだおまえは。

「鳥子、あなた──」

「空魚、向こうで他に誰か見なかった?」

かぶせるように訊かれて、出鼻をくじかれる。

「見てない。〈裏側〉で会ったのは、あなたが初めて」

「そっか」

鳥子は目を伏せて、椅子の背もたれに寄りかかった。

「誰か捜してるの?」

「まあね」

「そういえばさっき言ってたよね。サツキさん……だっけ?」

私が名前を口にした、そのとき──

ガン! 突然の大きな音に、私たち二人は飛び上がった。

廃屋の裏口。私たちが通り抜けてきたばかりの〈裏側〉への扉が、いきなり鳴った。向こうから、誰かが扉を叩いたみたいに。

音は一度だけで、それきり静まりかえっている。様子を見ようという気になったのか、鳥子が椅子からそろそろと腰を浮かした。でも、私の方が扉に近い。私は片手で鳥子を制して、立ち上がった。

どうするの? 声を出さずに、口の動きだけで問いかけてくる鳥子を横目に、私は足音を忍ばせて扉に近付いた。

ドアスコープに顔を近づける。

こういうとき、向こうから覗かれてるって怪談があったのを思い出す。誰かの血走った目と出くわすのをなかば予想しながら、私はおそるおそるドアスコープを覗き込んだ。

…………?

青い。

ドアスコープの向こうは、真っ青だった。

海の青とも、空の青ともつかない、青い世界。

なんだこれ。

「ねえ空魚……! どうなってる……?」

声を押し殺して訊く鳥子に、振り返って答える。

「わかんない。何も見えない。ただ青い──」

そう言った途端、鳥子が目を見開いた。

「離れて!」

そう言いながら、ジャケットのジッパーを開いて、中に手を突っ込んで──

──黒光りする拳銃を取り出した。

ちょ……。

ちょっと待って洒落にならない。

「あっ、大丈夫だから」

私の表情を見てか、鳥子がなだめるように片手を上げた。

「ただのマカロフだから。拾ったやつだから」

どこでだよ。

「余ってるの他にもあるから、こんど空魚にもあげるね。それより、そこ危ない」

要らないし、危ないのはおまえだ……と言おうとしたけど、拳銃を持った相手に言い返すほど私も無謀ではない。おとなしく下がった。

鳥子は拳銃を両手で握って扉に歩み寄った。こういうのの上手下手はわからないけど、なんとなくきれいな動作に思えた。

ぴたりと扉に張り付いて、ドアスコープを覗き込む。

そのまましばらく、動きが止まった。

「と、鳥子……さん?」

刺激しないように、小声で呼びかけると、鳥子が平板な口調で言った。

「この向こう、青かったんだよね?」

「う、うん」

「そっか」

ふう、と鳥子がため息をついて銃を下ろし、おもむろにドアノブに手を掛ける。

「えっちょっ」

私が止めるより先に、鳥子がドアを開け放った。

埃っぽい空気が流れ込んでくる。

戸口から見えたのは一面の青……ではなく。

〈裏側〉の未踏の原野……でもなかった。

そこにあるのは、ただの裏路地だった。

「あれ!?」

私は戸口に駆け寄って、身を乗り出した。

どこまでも続く〈裏側〉の草原は、消えていた。

建物の間の、狭くて薄汚れた小道。空き瓶の差さったビールケースや、ゴミバケツ、錆だらけの廃棄自転車。アーケードの方から気の抜けるようなハワイアンが流れてくる。

どうしようもなく日常な、どうしようもなく表の世界の光景だった。

「ええーー?」

私は呆然と立ち尽くした。

なくなってしまった。

私の〈裏側〉が。

「この入口、使えなくなっちゃったね……って、え、ちょっと、どうしたの?」

私の顔を覗き込んで、鳥子が慌てた声を出した。

「ねえ、ちょっと、空魚」

鳥子の呼びかけに、私はただかぶりを振った。

泣きそうだった。

まだ何も開拓していない遊び場を、自分だけの秘密の場所を、目の前で取り上げられた気分だった。

「そんな顔しないでよ。私が入った場所、連れてくから、ね」

鳥子が困ったように言いながら歩み寄ってきて、私の頭に手を伸ばして撫でてくる。

頭ポンポンかよ。チャラい男かおまえは。ぶっとばすぞ。

内心ムッとしながら、私は口を開いた。

「いいけどさ……」

拗ねたような声が出てしまった。咳払いして言い直す。

「いいです。大丈夫だから」

私が頭を引くと、鳥子は素直に手を下ろした。

黙って二人で、裏口の敷居を見下ろす。

そこにさっき何がいたのか、推測できる手がかりはまったくなかった。

「青いと、何かヤバいの? 銃なんか持ち出して……」

私が訊ねると、鳥子は太股のあたりで銃をぶらぶらさせながら答えた。

「聞いたことがあるんだ。あっちの世界、いろいろ危ないことがあるんだけど、一番ヤバいのは、青くなったときだって」

「どうして? なんか襲ってくるとか?」

「知らない。私も経験ないから。でも……」

鳥子は急に、疲れたようなため息をついた。

「今日は帰る。また会いたいな。連絡先教えて?」

ジャケットの懐に銃を納めて、ジッパーを上げながら言う。

教えていいものだろうか。拳銃を持った謎の女に。

「……鳥子が教えてよ」

「自分の番号とか憶えてない」

「電話見ればいいじゃない」

「持ってきてないの。向こうで落としたくなかったから」

「……あ!」

私は慌てて、水浸しのパンツのポケットから自分の電話を取り出した。

しまった。忘れてた。

あの味のない水に浸かったとき、電話も当然水没している。

祈りながらボタンを押した。一瞬画面がちらついてから、電源が入った。

よかった──と、安心したのも束の間だった。

「……なにこれ」

画面を見ながら、私は呻いた。

見慣れたアイコンやアプリ名はどこにもなかった。〈裏側〉で水没した私の電話は、日本語に似ているけれどまったく読めない謎の文字と、奇妙な図形を表示する、なんの役にも立たない機械に成り果てていた。

3

次に仁科鳥子と出くわしたのは、一週間後。大学の学食だった。

三・四限、アフリカ史Iの講義を終えて昼食を食べていた私の向かいに、いきなり椅子を引いて座った奴がいて、なんだこやつ不作法な……と顔を上げたら、忘れようにも忘れられない金髪銃器不法所持女がひらひら手を振っていた。

「おっすー」

私はチキンおろしだれを咀嚼しながら、何も言わずに鳥子を見つめた。

今日はこの間と違って、普通の、街を歩くような格好だ。白のシャツブラウスに膝丈の青いプリーツスカート。荷物はレザーのトートバッグだけだ。シンプルな服装だけど元がいいから非常に見栄えがよろしい。一方の私は、普通の、近所のアパートからまっすぐ大学に出てきて講義が終わったらさっさと帰るだけの格好。コットンのシャツに、えーと、なんか適当なジーンズだ。持ち物は高校のころから気に入っている布カバン。この二つの「普通の格好」の間にはだいぶ差があって……。

鳥子はきらきら輝く目で私をまっすぐに見て訊いてきた。

「誰かご飯食べる友達いないの?」

「ほっといてくれない!?」

思わず気色ばんで答えると、鳥子は眉を上げて嬉しそうな顔になった。

しまった。つい反応してしまった。

こういう、人をいじるのが得意な奴は嫌いなのだ。友達がいないとか、付き合いが悪いとか、暗いとか、そういう人間を面白おかしくネタにしてもいいと思ってるような奴。マジでほっといてほしい。高校にもそういうのがいたけど、大学でも、入って早々そういう奴に出くわしてぐったりした。そういう面倒くささからなるべく遠ざかっていたら、友達の一人もできないままもう二年生の五月です。

私はうんざりした思いで金髪女を見やった。染めたにしては綺麗だ。むかつく。

こいつ、なんでここにいるんだ。なんで居場所を知ってるんだ。確かに、どこの大学に通ってるかだけはしぶしぶ教えたけど、それだけで突き止めてきたのか。番号もメールも住所も教えなかったのに。こわ。

「もう一回行こう」

謎の女a.k.a.鳥子が言った。

〈裏側〉のことを言っているというのはすぐわかった。私たちを結びつける共通項はそれしかないからだ。

「一人で行けばいいじゃない」

「二人で行こうよ。だめ?」

「いいとかだめとかじゃなくて……何しに行くの」

「この間持ち帰ってきた、あの変な鏡のカタマリ、あれ欲しがる人がいてさー」

「ああ、あれ……」

不思議なものだから、確かに欲しがる人もいるかもしれないけど。

「欲しいからって、どうしようもないでしょ。たまたま拾っただけだし」

「たまたまじゃないよ。手に入れる方法はわかってる」

「方法って、まさか」

嫌な予感に襲われる私に、鳥子が身を乗り出した。

「くねくねだっけ、あれ、狩りに行こ」

「ハアァ?!?」

さすがに大声を出してしまった。

あの見るだけで発狂する気持ち悪いやつを、狩る?

馬鹿じゃないのかこの女。

「いい金になるよ、ダンナ」

「ダッ……」

立ち上がりかけて、周囲の注目を集めていることに気付いた。腰を下ろして、小声で訊ねる。

「……マジで言ってるの?」

「まじまじ。タネはいっぱい買ってきたから。ほら」

鳥子がごろごろとテーブルの上に岩塩の塊を転がした。

「ね。二人で幸せになろうぜぃ」

「マジで……」

呆然と呟いてから、我に返ってぶんぶんと首を横に振る。

「いやいやいや無理無理。もうあんなのに近付きたくない。死にかけたし」

だいたいその塩、ほんとに効くのか? あのときは確かに、岩塩を投げつけたら消えたように見えたけど。

鳥子がしおらしく目を伏せて、胸に手をやった。

「私一人だとやられちゃうかもしれないからさ、空魚に一緒に来てほしいなって」

「なんで私が」

「信頼できそうだから」

「どこが!?

一回会っただけで何がわかるって──」

「今日で二回目」

眉間に皺を寄せる私に向かって、鳥子が微笑む。

「電話、直せた?」

「は?」

「この前、壊れてたでしょ」

「まだだけど。お金ないし」

どうせかけてくる相手もいないし、考えないことにして、この一週間そのままだ。

「あの鏡石、一つにつき、いくらで売れると思う?」

鳥子が内緒話をするように顔を近づけてくるので、私もしぶしぶ耳を寄せる。

「…………いくら?」

耳打ちされた値段にたまげた。スマホを何台買ってもお釣りがくる額だ。

ぽかんと見返す私に、鳥子はにんまりと笑った。

「山分けしよ。半々」

「マジで……?」

マジなのだった。

私たちは二人で大学を出て、南与野から埼京線に乗った。

道中、ろくに知らない相手と何話せばいいんだと思って憂鬱だったけど、鳥子は意外にも話しかけてこなかった。電車のドアの横に立って、窓の外を見ながら黙っている。どうも上機嫌らしく、なんとなくニコニコしている。別に気詰まりでもないようだ。てっきりうるさく話しかけてくると思っていたから拍子抜けだった。

楽といえば楽だけど、こうなると逆に相手のことが気になってきてしまう。いろいろ訊いてみたくはあるものの、何をどう切り出せばいいのか……。他人に興味を持つなんて本当に久し振りで、会話能力が壊滅している。頭の中だけであーとかうーとか呻きながら電車に揺られ、池袋で丸ノ内線に乗り換えて、結局なんにも喋らないまま御茶ノ水で降りた。

鳥子が私を案内したのは、神保町の一角にあるビルだった。

古本屋街の裏手に建てられた、ひょろりと背の高い雑居ビル。全部で十階。

「ここ……?」

私は胡乱な目つきで建物を見上げた。

「ほんとに大丈夫なの?」

「大丈夫だって。行こ」

軽く答えてビルに入っていく鳥子の背中を見ながら、私はためらう。

やっぱり苦手なタイプだ。ヤンキーに目を付けられたみたい。

そう思いつつも不承不承ついてきたのは、〈裏側〉への接点を失いたくなかったからだ。

その存在を見つけて以来、〈裏側〉は私のすべてだった。だって、誰でもそうなるでしょう。生きていると感じるあらゆる面倒くささ、しがらみ、お節介から逃げられる、自分だけの秘密の世界を見つけたら、みんなそっち行きたくなるでしょう。

そうでもないのかな。

ともかく、鳥子に逆らえなかったわけではない。決して。

──ええい、どうにでもなれ。

私はようやく腹をくくって、ビルに足を踏み入れた。

薄汚れたエントランスを抜けてエレベーターに乗る。

扉が閉まると、鳥子は四階のボタンを押した。

四階に着くと、降りずにそのまま二階を押す。その次は六階だった。まるで暗証番号でも入れるみたいに、めちゃくちゃな順番で階数を指定している。

子供が悪戯でやって怒られそうな行動だけど、鳥子は真顔だった。

「……何やってるのこれ」

「エレベーターの階数ボタンをある順番で押すと異世界に行ける」

手を止めないまま、鳥子が答えた。

「空魚ならそんな話、聞いたことあるんじゃない?」

「……ある」

私は頷いた。そう、確かにネットでそういう都市伝説を読んだことがある。子供っぽい話だな、というのが第一印象で、私自身はさほど興味を惹かれなかった。ただ、異世界に行く系のネット怪談の流行は心に引っかかっていた。

まさか自分がその当事者になるなんて。

六階、二階、十階……。エレベーターが上へ下へとせわしなく移動する。指定された階に止まるたびに、鳥子が即座にドアの閉ボタンを押す。

五階。ドアが開くと、廊下の向こうから、女性が一人、駆け足で向かってきた。背が高くて黒髪、顔は見なかった。見る暇もなく鳥子が閉ボタンを押したからだ。

「ちょっと、今の人乗ろうとしてたよ?」

思わず咎めたら、鳥子は肩をすくめた。

「あいつ、いつも五階で乗ろうとしてくるんだ」

「……いつも?」

「五階で、必ず女が乗ろうとしてくるけど、絶対乗せちゃだめなの」

なにそれ怖い。

一階、三階、八階、開いては閉じるドアの隙間から覗く雑居ビルの廊下が、スライドショーのように入れ替わる。二階、七階、十階。ちらつく蛍光灯の下、磨りガラス入りの扉が引き開けられて、女物の靴先が廊下に出てくる。背を向けて歩いていく背広の男が、足を止めてこちらを振り返ろうとする。寸前でエレベーターのドアが閉まり、廊下の情景を断ち切る。

次第に私は異常に気付き始めた。限られた階数を行き来しているはずなのに、同じ光景を一度たりとも見ていない。ドアが開くたびに、見覚えのない廊下が目の前に延びている。

「……ねえ」

「わかる?」

鳥子が横目でふっと笑った。なんだその訳知り顔! 睨んでやると、鳥子は面食らったように目をぱちくりさせた。

心なしか扉の開くペースが速くなっている気がする。操作盤と階数表示に目をやって、ぎょっとした。数字が読めないのだ。確かに普通のアラビア数字が書かれていたはずなのに、いつの間にかそこには見たことのない文字が記されていた。

やがて、ついにエレベーターは止まった。

開いたドアの先は、真っ暗だ。何も見えない。

エレベーターの中からあふれた光が、ひしゃげた四辺形に床を切り取っている。

「と……鳥子、ここでいいの?」

鳥子は首をかしげている。

「あれ? 間違ったかな」

「は?」

「今までこんな暗いことなかったんだけど」

「ちょっとちょっと」

「っかしーなー。あっち側、夜なのかな」

頼りない返事に呆れながら、私は扉の外に身を乗り出した。

そして凄い勢いでのけぞった。

退がろうとして、たたらを踏んで、背中がエレベーターの壁にぶつかった。

「閉めて!」

私が叫ぶと同時に、鳥子が閉ボタンに拳を叩きつけた。

ドアが閉まる直前、ひたひたひたひたっ、と冷たい足音が急速に近付いてきて、何かの爪先が見えたような気がした。

節くれ立った指の先端に、うねが入って割れた太い爪。一瞬だけの印象を残して、ドアが暗闇を閉め出した。

しんと静まりかえったエレベーターが、身震いしてまた動き出した。上昇している。

「なに、なにあれ」

もつれる舌を動かして、ようやく声を出した。

「今の見た、鳥子──」

首を回して話しかけると、鳥子がいつの間にか銃を取り出してまっすぐ扉に向けていた。

「おほお!?」

「わっ、びっくりさせないでよ」

「こっちの台詞だよ! 当然のように銃出さないでくれない!? 」

「いつも持ってるわけじゃないよ。今日は空魚と逢うから」

「なんで私と逢うのに銃が要るの!?」

「大丈夫、大丈夫、落ち着いて。イッツオーケイ」

「ノットオーケー! だいたいどこから出したのそれ! トートに裸で入れてたの!?」

「空魚、話し方面白いね」

「は!? 何が!?」

「ツッコミに忙しくて……なんだろ、ツイッターで騒いでる人みたい」

「…………!?!?!?」

困惑と羞恥と憤怒がぐるぐるに入り混じった感情に襲われて私が何も言えないでいるうちに、エレベーターはふたたび動きを止めた。

私たちが見つめる前で、ドアが左右に開く。

鳥子が満足げに頷いた。

「よかった。今度は着いたね」

ドアの向こうは、屋上だった。ひび割れたコンクリートタイルで覆われた床面の向こうに腰くらいの高さの鉄柵が立ち、その上は雲の浮かぶ空。

「行こ」

鳥子が足を踏み出した。

「ねえ、ほんとに大丈夫なのこれ」

「イッツオーケイ、メイビー」

「あああ、アイドントシンクソー」

腰が引けまくりだけど、鳥子に置いて行かれるのはもっと心細い。意を決して、えいやと外に出た。

エレベーターを離れて、屋上の端に近付いていく。湿った風が髪を揺らす。

屋上を囲っている鉄柵は錆びていて、体重を掛ける気にはなれない。そっと手を添えて、いきなり崩れたりしないことを確認してから、下を覗き込んでみた。

暈(かさ)のかかった、なんとなく滲んだ光を放つ太陽の下、色あせた黄色の草原が一面に広がっていた。

だだっぴろい草原は起伏があって、波のようにうねって見えた。ところどころに、人工物らしいものが見え隠れしている。蔦に覆われたビルや、無造作に転がる巨石。黒々とした雑木林の向こうに頭を覗かせているのは、針金細工じみた送電鉄塔のようだ。沼沢地を突っ切って延びているのは線路だろうか? それらのさらに先には低い山並みが連なっている。

「どう?」

なぜか自慢げに鳥子が言った。

「……少なくとも、神保町じゃないみたいね」

振り返って、屋上を見渡す。階段がない。あるのはエレベーターの扉だけだ。

「どこから降りるの?」

「こっち」

鳥子についていくと、柵の切れ目に梯子があった。

「え……これ降りるの?」

「高所恐怖症だったりする?」

「そうでもないけど……」

屋上から見下ろす分には平気だけど、十階分の高さから錆びた梯子で降りなきゃならないとなると話は別だ。

「大丈夫だよ、落ちたことないから」

無責任にそんなことを言う鳥子を、私は横目で睨んだ。

「私だんだん、鳥子のやり口がわかってきた」

「なに、やり口って」

「トラブったあとで心配すればいいと思ってるタイプでしょ」

「これでもいろいろ考えてるのよ」

「そうなんだ……?」

私が二の足を踏んでいると、鳥子が梯子に足をかけた。

「先に行くね。私が下にいれば、落ちたときも安心でしょ」

「受け止めてくれるの?」

「うーん、予想外に期待が大きかったな。落ちたら私がクッションくらいにはなるよって意味だったんだけど」

「……遠慮しとく。私が落ちてきたら避けてよ」

梯子はギシギシ軋んで怖かったけど、鳥子をぺちゃんこにすることも、鳥子に避けられて自分がぺちゃんこになることもなく、なんとか地面に降り立つことができた。

緊張と疲労で震える指をぐーぱーしながら、辺りを見回す。

ビルの周りは黒い土が露出して、細い踏み分け道が丈の高い草の中に伸びている。

梯子を降りている最中から気付いてたけど、ビルは入ったときとは似ても似つかない姿をしていた。

そもそも壁がない。柱と各階の天井だけだ。骨組みのみ残されたがらんどうの廃墟。階段すら作られていないし、エレベーターシャフトすらない。じゃあ、私たちはどこから来たんだ。

一階には床もなくて、地面が剥き出しになっている。柱の一本に寄せて置かれたドラム缶のそばに、鳥子が歩み寄った。

ついていって覗き込むと、ドラム缶の中は真っ黒に焼け焦げていた。周りには椅子代わりにでもしたのか、コンクリートブロックが雑然と積み重ねられている。

「ここで焚き火したの?」

「前にね」

柱の反対側には茶色く錆びた鉄のシャベルが立てかけられていた。鳥子がシャベルを手にとって、ブロックの山の隅の地面に突き立てる。

二、三回掘るとすぐに目的のものが見つかったらしい。身体をかがめて、地面の穴から白いビニール袋でぐるぐるに巻いた何かを取り出した。

「はい」

「え、なにこれ」

得体の知れないものをよこされて、怯む私。

鳥子が包みを引っ込めないので、しぶしぶ受け取って、ビニール袋をほどいた。

「……………………」

手に取ってしまったものを、私は黙って見下ろす。

「銃だよ」

「みっ、見ればわかりますし」

マカロフ、とかいったっけ。鳥子の持ってる銃と同じやつだ。袋の中には紙箱入りの弾も一緒に入っている。

「……なんでくれるの?」

「前にあげるって言ったじゃん。武器は必要だと思うよ」

怖い、使い方知らない、撃てない、要らない……と、反論の言葉がどっと頭の中に湧きだした。でも、口からは一つも出てこなかった。

さっきのエレベーターで見たものが記憶に焼き付いていたからだ。真っ暗なフロアの奥からひたひたと駆け寄ってきた、鉤爪を持つ何か。正体はわからなかったけど、もしまたあんなものに寄ってこられたら……。

「……もらっとく」

「ん」

鳥子が頷いて、穴をざっざと埋め戻す。

それから弾の込め方と、安全装置の外し方を教えてもらった。聞いてみればたいして難しくはなかった。撃って当たる気はまるでしないけど。

「試してみたら?」

「いい。怖い」

「本番でいきなり撃とうとしても失敗するよ」

「いいってば」

安全装置をかけて、迷ったあげく、カバンに突っ込んだ。

「ごめんね、ホルスターとかあればよかったんだけど、この銃拾いものだから」

「どこで拾ったの?」

「こっち側。ときどき落ちてるよ、銃。軍隊とか来てたのかも。見たことないけど」

この世界に入り込んだ人が他にもいるという可能性は考えてたけど、軍隊って?

ということは、いきなり撃たれる可能性もあるのでは。

ますます不安になる私をよそに、鳥子はトートを肩にかけ直して明るく言った。

「じゃ、行こ」

「う、うん」

私たちは、ビルを離れて草原に足を踏み入れた。

目指すは、私が鳥子と出逢ったあの場所。

目的は──くねくね狩りだ。

4

「やっぱり着替えてくるべきだったかなあ」

踏み分け道を行きながら、鳥子が言った。

その意見には私も賛成だった。

鳥子も私も、今日は野外を歩き回るような格好じゃない。私はまだマシだけど、鳥子はひらひらのスカートに生足なのだ。

「そもそもなんでそんな格好で来たの?」

「だって、日が暮れる前に来なきゃと思って」

「なんで?」

「ここ、日が暮れたら怖いでしょ」

言われて気付いた。まだ私は、〈裏側〉で夜を過ごしたことがない。

「夜になると、どうなるの」

「知らない」

あっさり言われて拍子抜けする。

「もう十回も来てるんでしょ? いつも昼間ばっかり?」

「夜は来ないように言われてたから」

「誰に?」

「友達」

「その人は?」

「いなくなった」

私の質問に、振り返りもせず、短く答える鳥子。

一緒に来てたの? なんでいなくなったの?

その人が「サツキ」さん?

気にはなったけど、重ねて訊くのはためらわれた。前を行く鳥子の後ろ姿はこわばっていて、見るからにあまり話したくなさそうに思えたからだ。

草の中の道を、黙っててくてく歩いていく。

踏み分け道──誰かが行き来しなければこんな道はできない。人の足が途絶えたら、すぐに草に埋もれてしまうだろう。〈裏側〉に私の知っている常識が通じればの話だけど。

空は青く、鳥の影もなく、草むらを吹き渡る風が肌寒い。

知らない相手と二人きり、未知の場所へと踏み込んでいく。

枯れた色の草原をひらひらした服装で歩く女。CMかなんかで、そういう映像を見たことがある気がする。

……何やってんだろ私。ここどこだろ。

振り向かずに歩いていく鳥子の背中を見ていたら、心細くなってきた。

「ねえ。一回会っただけで、なんで信頼できるって思ったの? 私のこと」

そう訊ねると、鳥子は前を向いたまま答えた。

「んー。たとえば、通報しなかったこととか」

「ん?」

「銃のこと。警察来るかと思ってた。なんで通報しなかったの?」

なんでって言われても。

「関わりたくなかったから」

正直に答えると、鳥子は歩きながら器用にくるりと回って、ぴっと私を指差した。

「そういうとこ。そういうとこが信頼できそう」

「どこが? 自分で言うのも何だけど、友達とかに求める資質じゃないと思うよ」

「でも、共犯者としては最高?」

「…………」

私は何かで読んだ、留置場に入った犯罪者の言葉を思い出していた。同じ部屋に入れられた中に、職業犯罪者じゃない素人がいたら、いろいろ聞き出しておいて、釈放されてから強請のタネにするんだとか。

通報しなかったから、チョロいと思われてるんじゃないだろうか、私。

「知ってる? 共犯者って、この世で最も親密な関係なんだって」

私を指差したまま、したり顔で言う鳥子。

「知らない。あと人を指差さない」

「あっ、ごめん」

鳥子がぱっと指を引っ込めた。

「迷惑だった?」

不安げに訊かれて返答に困る。いまさら言うなって話だ。

「まあ、いいけどさ……」

「ありがと」

鳥子がほっとしたように頷いて、またくるりと前を向いた。

何にたいしてのありがとうだ、今の?

共犯者になることを受け容れたわけじゃないぞ。

私が答えあぐねていると、鳥子はさっさと次の話題に進んでしまった。

「そうそう、そういえば、くねくねってどういうところに出るお化けなの?」

「えええ、それも今訊くの? 私と逢った辺りに向かってるんだよね、これ」

「ほら、もともとどういう場所に住んでるやつなのか、空魚なら知ってそうだからさ」

「住んでるっていうか、うーん」

前回〈裏側〉から戻ってから一通り読み直したネット怪談を思い出す。くねくねとの遭遇譚には有名なものがいくつかあったけど、共通点といえば──

「……田舎、かなあ。都会から田舎に遊びに来て遭遇した話が多いから」

「田舎、広い。具体的には?」

「砂浜とか、田んぼとか」

「ふーん。そもそもあれ、何なの?」

「知らないよ。てか、最初にそれ疑問に思うべきじゃない?」

「空魚、専門家でしょ?」

「違うってば」

「そこをなんとか」

無茶言うな。私だって別に詳しいわけじゃない。

「うーん……〈裏側〉を知る前は、私はくねくねって蛇の怪異譚のバリエーションだと思ったんだよね。名前がそれっぽいし、田んぼに出るあたり、いかにもだし。日本だと蛇って豊穣神でしょ。くねくねの話の中で、案山子と関連づけたのがあったのもすごく怪しい。ほら、案山子のカカは古い日本語で蛇のことだし。ヤマカガシのカガね。でも実際に遭ってみると全然蛇っぽくなかったよねくねくね。そういえばやっぱり田舎が舞台のネット怪談で、有名な〈八尺様〉って話があって、白いワンピース着た身長二百四十センチある女に襲われるっていうんだけど、もう名前からして長いよね。白いのもくねくねと似てるし、これも蛇神じゃないかと思うんだ。同じ人が創作したのかも──」

思いつくままにしゃべり続けて、はっと正気に戻った。

なんなんだ私は。明らかにしゃべりすぎだ。ドン引きされたかなと思っていると、鳥子が不意に立ち止まった。

「……空魚」

「ご、ごめん」

低い声で言われて、反射的に謝ってしまう。

「ごめんじゃなくて、あれ……」

鳥子が行く手を指差した。

「うわっ」

指差された先に目をやって、思わず声が出た。

ほんの五メートルくらい先に、踏み分け道をふさいで、人に似た形のものが横たわっているのが見えた。草に遮られて、近付くまで目に入らなかったのだ。

私たちが近くにいるにもかかわらず、ぴくりとも動かない。

おそるおそる様子を窺う。ワイシャツを着た男性のように見えた。死んでいる、のだろうか。宙に突き出された腕が折れ曲がって、顔の方へ伸びている。皮膚は白っぽく変色していた。腕と対照的に、脚は道の外にだらしなく投げ出されている。顔は草むらに隠れて見えない。

「……近付いたら襲ってきたりしないよね」

緊張をほぐそうと、軽口を叩いたつもりが、すぐに後悔した。干からびた死体が起き上がってくるのをはっきり想像してしまったからだ。

鳥子が、ゆっくりと足を踏み出した。

「ど、どうするの?」

「調べるしかないでしょ」

おっかなびっくり、死体に近付いていく。動き出したりはしなかった。どんなグロいものを見る羽目になるんだろうと思いながら、草むらの中の顔を覗き込む。

「……なにこれ」

思わず平板な口調になった。

男の目鼻立ちはまったくわからなかった。両手で顔を覆っている上に、その手の指の間から噴き出すような勢いで、顔中から曲がりくねった透明な突起物が生えていたからだ。白く透き通って、細長くて、先端は丸く膨らんでいる。そこから枝分かれして、さらに伸びているところもある。繊細なガラス細工のようにも、菌糸のようにも見えるそれは、風が草原を吹き渡るたびにかすかに震え、きらめいていた。

「こんなの、初めて見る」

鳥子が戸惑ったように呟いた。

あまりにも不思議だったので、グロいのにまじまじと観察してしまう。透明な突起物は、死体に生えたキノコっぽくもあるけど、どうも顔の表面じゃなくて頭の内側から皮膚を突き破って伸びているように思えた。白変した唇から覗く歯も透明で、複雑なパズルみたいに噛み合っている。頭の骨が変形してでたらめに成長したら、こんな風になるだろうか。

そのとき恐ろしい事実に気付いてぞっとした。男の手はただ顔を覆っているだけじゃなかった。指先が深々と眼窩に突っ込まれていたのだ。

「ん? なに、この臭い」

鳥子がふんふんと鼻をうごめかす。ちょっと遅れて、私も気付いた。生魚に似た刺激臭が、どこからか漂ってくる──。

二人ともぴたりと動作を止めて、黙り込んだ。

風が止んでいた。キーンと耳鳴りのするような静寂。

おそるおそる顔を上げると、前方に白い揺らめきが立ち昇っていた。

夏の路上の陽炎の向こうで、狂おしく身をくねらせる人影のような。

出てきてしまった……くねくねだ。

5

「うっ……」

さっそく目眩に襲われて、私はうつむく。

目の端でちらちら見て、くねくねの姿を捉えようとする。ひょろりと長い人型のシルエットは、やっぱり蛇には似ていない。いくつかの丸みがかった膨らみが、糸のように細い部分で繋がっているようだけど、目の焦点を合わせようとすると途端に吐き気に襲われる。

「や、やっぱりキツいねこれ」

鳥子の気持ち悪そうな声。だから言ったじゃん……。

「だ、大丈夫? やっぱり逃げてもいいんじゃ」

「いやいや、このために来たんだから、やるしかないでしょ」

トートを探って岩塩の塊を取り出す鳥子。

「よっ」

気の抜けるかけ声と共に、鳥子が岩塩を投げた。

狙いは確かで、感心するほどきれいに、岩塩が的へと吸い込まれていった。そして──

何も起こらなかった。

岩塩が地面に転がるぼてっという音が聞こえただけ。跳ね返ったのか、貫通したのかはよく見えなかった。

「鳥子さん」

「……………………」

「鳥子さん?」

「……あれ?」

「あれ、じゃないよ! 効かないじゃん!?」

「あーもー、しょうがない、こうなったら──」

鳥子がトートから銃を引っ張り出して、ぴたりと構えた。

えっえっ、とあたふたする私の鼓膜に、強烈な銃声が叩きつけられた。

「ひゃっ」

首をすくめる私をよそに、鳥子は続けて撃った。空に銃声が吸い込まれていく。何秒か遅れて、遠くから谺(こだま)が返ってくる。発砲に躊躇がない。なんだこいつ。

何発か撃ったあと、鳥子が射撃を止めて、首をかしげた。

「あれ?」

「ちょっとお!?」

くねくねの様子には、変化がなかった。当たっているのかどうかも判然としない。鳥子の射撃フォームがしっかりしてるから、大外れってことはないと思うんだけど、煙のようにとらえどころのない姿は、変わらずくねくね踊っているだけだった。

「いや、少しは動きが鈍くなった気がするし?」

「嘘だー、全然変わんないよ! 効いてないでしょこれ」

「も、もうちょっと撃ってみれば──」

鳥子が言いかけたところで、私はひときわ強烈な目眩に襲われた。

「うーっ……」

立っていられない。その場にがくっと膝を突く。鳥子も私と同じだ。銃を持った手を地面につけて、苦しげに目をつぶっている。

ちらっとくねくねに目を向けるだけで、あの奇妙な感覚に襲われる。何かがわかってしまいそうな、わかったらダメになってしまいそうな。顔を伏せて、私は鳥子に呼びかける。

「動ける?」

「……だめ。腰抜けた。空魚は?」

「無理っぽい」

「あー、まいったな。ごめん。これどうなると思う?」

「わかんないけど、どう考えても無事で済みそうにない」

うずくまって話している私たちに、くねくねの気配が近付いてくる。

ヤバい。ヤバいヤバい、どうしよう。

「と、鳥子、現状! まず現状を確認しよう!」

それは自分のパニックを抑えようとして発した言葉だったけど、鳥子の返事は早かった。

「オーケイ。現状、立てない。逃げられない。目眩ひどい。岩塩も銃も効果なし。あとは?」

思いがけず冷静な状況整理に、私も少し落ち着きを取り戻した。唾を飲み込んで、私は答える。

「あとは、あいつ見てると頭が変になる。……あんまりオーケーじゃないね」

「変になるって、どうなるのかな」

「何か……理解したらヤバいことを、理解しそうになる?」

「それって結局どういうこと? もっと具体的に言ってくれないと」

「無茶言わないでくれる!? わかったらダメなんだから、具体的に言えるはずが……」

そこで私は思い出す。最初に遭遇したとき、頭がおかしくなるぎりぎりで、何か掴みかけた気がしたことを。

「……鳥子。もしかするとだけど、目をそらさずに見続ければ、ワンチャンあるかも」

「それ、本気で言ってる?」

「私たち、一回はあいつを撃退してるんだよ。あのときは私、もっとヤバいとこまで行ってた。あの状態を再現すれば、また同じことができるかもしれない」

「頭おかしくなっちゃうのに?」

「それが必要なのかも。波長を合わせるっていうか、〈裏側〉の生き物を狩るなら、〈裏側〉の理屈や法則にこっちから歩み寄らなきゃならないんだと思う」

鳥子が少し黙り込んでから、覚悟を決めたように言った。

「……わかった。私も一緒にやる」

「ダメ。鳥子は見ないで。私が見るから」

「どうして」

「二人ともおかしくなったら、戻ってこれない。私がいよいよヤバそうになったら……なんとかして」

無茶振り以外の何物でもなかったのに、鳥子はためらいなく頷いた。

「オーケイ。なんとかする」

「……ありがと。お願い」

そして私は、顔を上げて、くねくねを直視した。

「うっ……ぐ」

思っていたより近くに来ていた異形の影が、すぐに目に飛び込んでくる。脳の真ん中をがっつり殴られるような衝撃。同時に、理解できちゃいそうな感覚が急速に高まってくる。

「キツい、吐きそう……うっぷ」

呻いて、えずいた途端、私の口から意図しない言葉が滔々と流れ出した。

「う、う、わ、私の弟から聞いた話、緑に生い茂っているころでした、真っ白な服を着た一人一人一人あんなところで何をしているのかなと、ととととても不自然な関節の曲げ方でお兄さんは今今今いいいいい」

「そ、空魚?」

「日が昇りっ ま 真昼に差しかかってピタリピタリと風が生暖かい風が吹いてくるんだよ、既に兄の声ではなく俺の真後ろで突然沸騰したに違いないんだザリザリと畳をはだしの足で物凄い高さのグレーの海が」

吐き出される異言を気にしている余裕はなかった。くねくねから目が離せない。眼球を掴まれて固定されているようだった。もう少しで、もう少しで何かがわかる──。

目の前が輝き始めた。視野の周縁から、インクを流したように青い色が侵食してくる。水を通したみたいに世界が歪む。右へ、左へ、揺れる。おぼろげながら私は気付く、自分の身体に何か変化が起きていることに。そして知る、さっき見つけた死体から生えた透明な異物、あれが私の顔から生えてこようとしていることに。

悲鳴を上げようと開けた口から透明な突起が曲がりくねりながら生えてくる。歯がぷるんと震えて、柔らかくなるのを感じて、一気に正気を持っていかれそうになって──

──そこで私はついに理解する。

揺らぐ視界に映るくねくねが、私の顔から生えた異物の表面を滑るように動いている。それは青空を見上げたとき視界に現れるプランクトンみたいな模様とよく似ていた。つまり、私たちにはそこにくねくねが立っているように見えるけれどそうではなく、眼球の中の白血球が青空に投影されて目の前に浮いているように見えるみたいに、くねくねも実はまったく別のものが私と世界とのある何かに投影されてて、その何かにこの異物はつながっているんだ。

さらに私は理解する。最初にくねくねと遭遇した際、鳥子の投げた岩塩がくねくねを撃退できたわけを。あれは私が、くねくねが投影されてる何かを認識できていたからだ。私がその何かを見て、認識していたから、岩塩がそれに命中したんだ。認識していなければ、そこには何もないんだ!

「わかった! わかった! わかった! わかった!!」

私はひたすら絶叫していた。止めようと思っても止まらない。悲鳴のように、ただわかったと叫び続ける。

そのとき不意に、頬を張られたような痛みが走った。目の前に鳥子。銃を持っていた手を私の顔に伸ばして、どんどん生えてくる異物を払い落とそうとしている。触れた指が感染して透き通り、形をいびつに変え始めているのに、意に介してないみたいだ。

──なんだ。こいつ、思ってたよりいいやつじゃん。

必死の形相でもなおきれいな彼女の顔を見つめながら、他人事のように考えていたら、業を煮やしたのか鳥子が私の頭を両手で挟んで怒鳴った。

「わかりすぎだよ空魚! 戻って来い!」

その一言で、不意に意識がクリアになった。

そうだ──これ以上行ったら戻れなくなる。

夢の中にいるみたいに私の身体がもたもたと動いて、カバンから銃を取り出して、構えようとして……。ダメだ。照準が定まらない。手に力が入らない。鳥子の言うとおりだ、練習しておけばよかった。私は息を吸って、叫んだ。

「鳥子! 撃って! くねくね、撃って!」

鳥子が私と目を合わせて、大きく頷いた。私の顔から手を離すと、振り向きざまに銃を構えて、くねくねに向ける。

引き金が引かれた。

乾いた銃声と熱い弾丸が銃口から迸って、私と世界との間にある何か、くねくねが投影されている膜のようなものに当たって飛び散った。

音が、熱が、花が咲くように開いたかと思うと、急速に縮まった。

折り紙みたいに「それ」がパキパキになって、どんどん、どんどん折り畳まれて……小さな塊になって、地面に落ちた。くねくねを道連れにして。

「はあっ」

大きく喘いで、私は銃を取り落とした。

咄嗟に顔に手をやった。顔から口からもりもりと生えていたあの透明な異物はなくなっていた。肩で息をしながら、呆然と地面にへたり込んで、鳥子と顔を見合わせる。鳥子の手も元に戻っていて、ほっとした。

それから、めっちゃくちゃに怖くなってきた。

「うわーっ!!」

「わあああーっ!?」

二人同時に絶叫して、もつれる脚で立ち上がった。私があたふた銃を拾っている間に、鳥子は転びそうになりながらくねくねのいたところに突っ込んで、地面に這いつくばる。

「あった!」

叫んで跳ね起きた鳥子の手には陽光を跳ね返す鏡石。キューブ状に折り畳まれた、何かだ。

私たちは相談したわけでもないのに、その場で踵を返して、ダッシュで逃げ出した。

地平線の端から空を紫に染めて夕闇が近付きつつあった。

風にざわざわと揺れる草原を、息を切らして駆けていく。現場から遠ざかるうちに、こみ上げる笑いをこらえきれなくなってきた。

「怖かった! 超ぉぉぉ怖かった!」

鳥子が叫ぶ。

「でも、やったよ、くねくね狩り、やっちゃったよ空魚!」

「ほんっと正気じゃない! マジで勘弁してほしいんですけど!」

まだ何も知らない幼いころ、くたくたになるまで外で遊んだあと、黄昏色に染まる野原を家に向かって駆けていたのを思い出す。

鳥子も私も、逃げながら笑っていた。支離滅裂に。気がふれたみたいに。子供みたいに。

涙が出た。

死ななくてよかった。おかしくならなくてよかった。

しみじみそう思ってたら、鳥子が唐突に言い出した。

「空魚、帰ったら打ち上げ行こうね!」

「はァ!?」

びっくりして訊き返す私に、鳥子は楽しそうに続けた。

「お金入るし、行こうよ打ち上げ! 打ち上げってしたことないんだ、私」

ないのかよ。

「……まあ、いいけどさ」

「やったっ」

この野原は独り占めしたい場所だった。最初思っていたより怖くて異様な場所だということを知ってからも、その気持ちは変わらなかった。

でも、今の私は、この変な女となら、一緒に遊んでもいいかなと思い始めていた。

(ファイル2「八尺様サバイバル」へ続く)

————————————————————

『裏世界ピクニック』シリーズは第5巻まで刊行中。著者・宮澤伊織氏のインタビューはこちら。現在電子書籍版が半額セール中です(1/17まで)。

『裏世界ピクニック5 八尺様リバイバル』

宮澤伊織/装画:shirakaba/ハヤカワ文庫JA

©Eita Mizuno / SQUARE ENIX

©Iori Miyazawa / Hayakawa Publishing Corporation