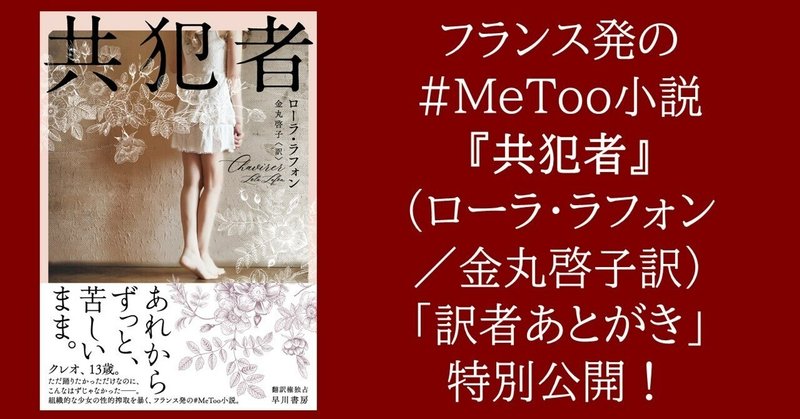

3月2日発売『共犯者』(ローラ・ラフォン/金丸啓子訳)の「訳者あとがき」を特別公開いたします。

早川書房では、3月2日水曜日に、フランス人作家ローラ・ラフォンによる小説『共犯者』(原題 CHAVIRER)を刊行いたします。若者を支援するという名目を掲げながら、中身は少女の組織的な性的搾取を目的としていた奨学金財団の実態を暴きながら、長年にわたる少女の苦悩を丁寧に、そして繊細に描いています。フィクションでありながら、10代の少女をグルーミングする手法や、被害少女たちがその後の人生に支障をきたしていくさまをリアルに描写し、読者の心に被害少女たちの苦悩が深く刻まれる小説です。本note記事では、訳者の金丸啓子氏による「訳者あとがき」を特別公開いたします。

あらすじ

1984年。パリ郊外で両親と暮らす13歳のクレオは、ある日、「ガラテア財団」を名乗る上品な女性、キャシーから声をかけられる。パリに連れて行ってもらったり、服を買ってもらったり。クレオにとって、キャシーはキラキラした世界そのものだった。両親に金銭的な負担をかけずにダンスを続けていくためにも、ガラテア財団の奨学金審査を受けるクレオ。だが、審査員の男に受けたのは、性的暴行だった。自分に何が起こったかもわからないクレオは、キャシーに嫌われたくない一心で、今度は財団に他の少女たちをスカウトする役目を負ってしまう。

2019年。48歳になったクレオは、今も過去に苛まれる日々を送っていた。ある日、インターネットで10代前半の少女たちが写っている写真を見つけた警察が調査に乗り出していることを知り、自らも名乗り出るか逡巡するが……。

訳者あとがき

本書『共犯者』は、二〇二〇年にフランスで刊行された小説Chavirer の邦訳である。Chavirer は、刊行されるやフランスの多数のメディアで取り上げられ、話題作となった。ゴンクール賞の候補作からスイスの大学に通う若者が審査する「スイス・ゴンクール賞」、ラジオ局フランス・キュルチュールと『テレラマ』誌が選ぶ「フランス・キュルチュール゠テレラマ・学生文学賞」なども受賞している。二〇二一年にはドイツ語版とスペイン語版が発売され、英語版、イタリア語版の話も進んでいるという。

作者のローラ・ラフォンは、幼少期をブルガリアのソフィア、ルーマニアのブカレストで過ごし、現在はパリに住む作家だが、ミュージシャンとしても活動している。バルカン半島の音楽を取り入れたバンド「ルヴァ」を結成してボーカルを務め、二〇〇六年に初アルバムをリリース。二〇一一年にはソロアルバムも発表した。ビブラートの少ない歌い方は、バルバラを思わせる。バルバラより少し低く、エンゾ・エンゾより少し高めの声は、しなやかで耳に心地よいと評判だ。

作家としては、『共犯者』に先立って五作を発表している。それらの作品は、朗読と楽器演奏を合体させた「朗読コンサート」でもよく取り上げられ、本人がステージに立つこともあるらしい。また作者は、フランス国内のいわゆる「教育困難校」の高校でライティングの手ほどきをする出張講座を開き、ブカレストでも若者向けにフランス語での文章創作ワークショップを立ち上げ、積極的に若い世代と接している。

これまでの作品を見てみると、デビュー作は、二〇〇三年刊行のUne fièvre impossible à négocier(交渉不能な熱)。この作品と第三作Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s’annonce(わたしたちは嵐の到来を告げる鳥)(二〇一一年)のどちらも、主人公の女性は性犯罪の被害者であり、二作目De ça je me console(それがわたしの癒やし)(二〇〇七年)の主人公は、チャウシェスク政権下のルーマニアで幼少期を過ごしたパリに住む若い女性である。第四作La petite communiste qui ne souriait jamais(小さな共産主義者はけっして笑わなかった)(二〇一四年)は、日本でもよく知られているルーマニアの体操選手ナディア・コマネチをモデルにした物語だ。数々の賞を受け、十カ国語以上に翻訳されたこの作品で、ローラ・ラフォンは作家としての地位を確立した。第五作Mercy, Mary, Patty(マーシー、メアリー、パティ)(二〇一七年)は、一九七四年にアメリカで起こった新聞王の孫娘パトリシア・ハーストの誘拐事件を下敷きにしている。

このように過去の作品はすべて、大人たちに翻弄され、心に大きな傷を負う若い女性に焦点を当て、抑圧的状況に従う姿、あるいは抗う姿を描いている。作者は実際に、無政府主義や反ファシズム、フェミニズムにコミットしているそうだが、どの作品にもその背景に現代社会の闇があり、社会的弱者を守りたいという作者の強い意志が感じられる。

六作目の小説にして初の邦訳となる本作『共犯者』は、一九八四年から二〇一九年までを描いた物語だ。パリ郊外の団地に住む主人公クレオは、モダンジャズダンスに夢中の十三歳。お金をめぐる両親のいさかいにうんざりしている。ある日、母親と同年代の美しい女性、キャシーにダンスの才能を認められ、ある財団の奨学金に応募するよう勧められる。ダンサーになる夢を胸に、クレオはオーディションを受けに行く。合格したい一心で出席した昼食会。だがそこには、大きな罠が待ち受けていた。

そして、三十五年後の二〇一九年、少女たちの写真を集めたデータファイルが発見され、警察は財団の事件を調べ始める。四十八歳を迎えたクレオは、消せない過去が戻ってきたことを知る……。

本作の原点は、作者自身の青春時代のできごと、そして冒頭に記されたミュッセの詩の一節「赦せないのなら、忘却を待つことだ」にあるという。『パージュ・デ・リブレール』誌のインタビューでも作者はこう語っている。「(本作では)赦しについての問いを投げかけています。赦せるか赦せないか、さらには自分自身を赦せるかどうかが作品の核となっているのです」。主人公クレオは、十三歳で心に傷を負ってから四十八歳になるまで、まさにこの問題に直面しているのである。

ミュッセと並んで冒頭に記されているジャック・デリダの言葉も印象的だ。「赦しは──それがあるとすれば──、ただ赦し得ぬものだけ、ただ償い得ぬものだけしか赦してはならず……」。この短い文には底なし沼のような凄みが感じられる。どれほど強い気持ちがあれば、「赦し得ぬもの」を赦せるのか。それはまさしく、クレオが長い時間をかけて取り組んできたことだ。彼女はひとりで困難に向き合う。体験したことをだれにも話さず、だれにも頼ることなく。

こう書くと、クレオがとても強い人間のように思えてくるが、ここに描かれているのはクレオのそういう面ばかりではない。

本作の原題、Chavirer はフランス語の動詞で、辞書によると「転覆する」という意味のほかに「ゆれ動く、よろめく」という意味もある。作者自身、この原題について、自身のウェブサイトでこう記している。「タイトルをChavirer としたのは、転倒するとか難破するということではなく、ゆらぎ、劇的な傾きという動きや身振りを表したかったからです。だれしも、かつての自分がしなかった身振りや言わなかった言葉にさいなまれるものです。クレオもずっと苦しんでいますが、当時は子どもだったので、何もできなかったのです」。

クレオは忌まわしい体験を胸に秘めたまま、「劇的な傾き」を示そうとはしなかった。罪悪感、自分を恥じる思い、断罪されることへの恐れから、口をつぐんでしまった。信頼できる人がそばにいて話すことができれば、クレオは救われたかもしれない。だが、そうはならなかったのだ。

また本作では、クレオの打ち込むダンスが大きな要素として描かれている。テレビのバラエティ番組やキャバレーのレビューでダンサーが披露する、モダンジャズをベースにしたダンスは、一般にはバレエとは異なる大衆向けの娯楽と位置付けられている。作者は次のように述べている。「わたしが語りたかったのは、労働者としてのダンサーが見せるダンス、栄光とは無縁のつつましさ、圧倒的な迫力の娯楽という仕事に真剣に取り組むダンサーの姿なのです」(前出『パージュ・デ・リブレール』誌)。クレオは、自分が仕事として踊るダンスにも、それを観る観客に対しても、軽蔑のまなざしを向ける人が多いことに憤る。別の場面では、〈リド〉や〈ムーラン・ルージュ〉のダンサーが「クソみたいな仕事」をしているとは言わせないと擁護する。作者は幼い頃からバレエやダンスに親しんできた。その経験もふまえての描写なのだろう。

作者自身がもつダンスの素養は、本作の文体そのものにも反映されている。「完璧に振りつけられた優雅な文章は、高度に抑制されながら自由度が高く、抑制と自己犠牲に満ちている。まるで一語一句が分解された身振りのように、ひとつひとつの文が動きを描くように、上昇し、うち捨てられ、ねじれては静止する。この見事な言葉のバレエだけでも、『共犯者』は文学界に欠けていたダンスを主役に据えた偉大な小説といえるだろう」(『テレラマ』誌)。ゆれ動く体のようにダンスする文体。その振り付けは、最後の一ページまで美しい。

もうひとつ、この作品が注目されたのは、昨今の#MeToo運動に呼応している点だろう。二〇一七年にアメリカで始まったこの運動は、過去の性犯罪と、これまで声を上げられなかった被害者に光を当てるきっかけとなった。性犯罪では被害者が非は自分にあると思い込みがちだという。つらい記憶を抱えたまま周囲に話すこともできない。まさにクレオの姿だ。作者自身のウェブサイトに記された、「語られなかった言葉や、なされなかった身振りの痕跡を書き残したいという思い」から生まれた本作は、そうした被害者に長く残る心の傷を繊細な言葉で描いている。

作者は第一作から性犯罪を題材にしてきたが、ここにきて、#MeToo運動という世界的風潮と重なり合ったことにより、いっそう力強い作品として多くの読者に受け入れられるに違いない。「赦すこと」をめぐってゆれ動いてきた主人公クレオは、ラストシーンでなにを得たのか。読む人によって、その印象はゆらぎ、さまざまな解釈を生むことだろう。本を閉じても、クレオのその後の人生に思いを馳せたくなる小説である。

二〇二二年二月

著者 ローラ・ラフォン(Lola Lafon)

作家、ミュージシャン。ロシアとポーランド、フランス系の家庭に生まれ、ブルガリアの首都ソフィアと、ルーマニアの首都ブカレスト、パリで幼少期を過ごす。ソルボンヌで英語を学んだあと、ニューヨークに渡りダンスを学ぶ。2003年にデビュー作、Une fièvre impossible à négocier(交渉不能な熱)を発表。4作目となるLa petite communiste qui ne souriat jamais(決して笑わなかった小さな共産主義者)では、実在の体操選手、コマネチの半生を描き、フランスで10万部超を売り上げるヒットとなった。本作『共犯者』(フランスでは2020年に刊行)は6作目の小説となる。