「運命の1964年」と長いその後——『宇宙に質量を与えた男 ピーター・ヒッグス』解説・特別公開

2013年のノーベル物理学賞の受賞から10周年。〈万物の質量の起源〉ヒッグス粒子の発見にまつわるドラマ、ピーター・ヒッグスの人生を精緻に描き出すノンフィクション『宇宙に質量を与えた男 ピーター・ヒッグス』(フランク・クローズ[著]松井信彦[訳])が本日発売しました。

2012年の発見以来、たびたびメディアで紹介されてきたヒッグス粒子。本書では、その特性と、ピーター・ヒッグスをはじめとした数多くの研究者の歩みが語られます。

そして、本書の解説を担当してくださったのはヒッグス粒子発見の舞台となったCERNにおいて、LHC実験の黎明期から現在に至るまでアトラス国際共同実験グループで活躍してこられている、陣内修(東京工業大学理学院教授/素粒子物理学者)さんです。

今回の記事では、本書解説を特別公開いたします。

陣内修(じんのうち・おさむ)

1972年生まれ。素粒子物理学者、東京工業大学理学院教授。博士(理学)。専門は高エネルギー素粒子実験。アトラス国際共同実験発足時からグループに参画し、超対称性粒子など新物理で期待される粒子の探索に取り組んでいる。現在は2029年から始まる高輝度LHC実験における内部飛跡検出器の建設に携わっている。

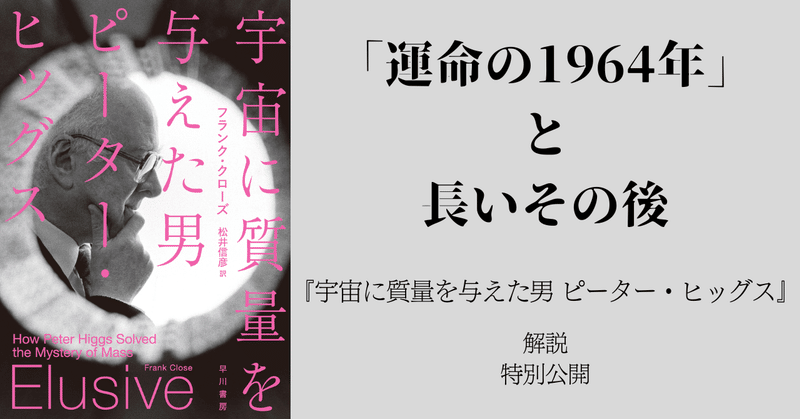

![フランク・クローズ[著]松井信彦[訳] 『宇宙に質量を与えた男 ピーター・ヒッグス』 (四六判・並製) 刊行日:2023年10月4日(電子版同時配信) 定価:2,970円(10%税込) 装幀:大倉真一郎ISBN:978-4152102744](https://assets.st-note.com/img/1696222201038-xz85cNYXBI.png?width=800)

『宇宙に質量を与えた男 ピーター・ヒッグス』 (四六判・並製)

刊行日:2023年10月4日(電子版同時配信)

定価:2,970円(10%税込)

装幀:大倉真一郎

ISBN:978-4152102744

解説

東京工業大学理学院教授

陣内修

「ヒッグス」──この言葉は高エネルギー素粒子実験を生業としている我々研究者の間では、既に人物名としての認識からは大きく離れ、一般名詞、もしくは形容詞として使われている。ヒッグス粒子を筆頭に、ヒッグス機構、ヒッグス結合、ヒッグス場、そしてヒッグス・ポテンシャル、ヒッグス・ポータル(扉)といった具合だ。国際共同研究を進める中ではありとあらゆる場所でHiggsの文字が並び、グループの名前からファイルの名前まで、「ヒッグス」という単語を聞かない日はないと言っても過言ではない。

そのくらいヒッグス機構とヒッグス粒子の発案、そして発見は素粒子物理分野に革命的な変化をもたらしているのだが、もしこれがアインシュタインの相対性理論のように、1人の研究者が独創的かつ他の追随を許さずに生み出したアイデアであれば、話としてはシンプルである。しかし、何人もの研究者が同じような時期に多発的に提案した場合、しかも人によって提案の内容が違う場合は面倒なことになる。どちらかというと引っ込み思案な性格のピーター・ヒッグス氏の名前が一人勝ちしてしまい、微妙な人間関係のまま数十年の時が経過していくヒューマン・ドラマが本書を貫くメインストーリーの一つである。

実際、ヒッグス粒子の存在の兆候がいよいよ見え始めた2012年初頭には、今一度名称の見直しが行なわれ、提唱者3名の名前の頭文字を元にBEH(Brout–Englert–Higgs)という新しい単語が提案された。また2012年3月にフランス・パリで行なわれたモリオン会議という素粒子物理学界の主要な国際会議では、やや政治的ではあるが主催者側から登壇者に対してヒッグス粒子やヒッグス機構という名称を使わないようにというお達しが届いた。理論研究者から、国際共同実験を代表する発表者に至るまで、BEH粒子やBEHボゾン、BEH機構という名称を発表プレゼンのスライドや、当日の口頭説明にまで使うようにという縛りができたほどだ。しかし、容易に想像がつくように、人工的に作り出した名称は、やはり慣れ親しんだ「ヒッグス」というなんとも発音しやすい・聞きとりやすい響きには勝てなかった。ほどなく誰もが「ヒッグス」へと自然と戻り、国際標準の慣用語となった。

本書『宇宙に質量を与えた男 ピーター・ヒッグス』は科学史に燦然と輝く今世紀の大発見となるヒッグス粒子の観測に関して、粒子の存在を提唱し、その名前の由来にもなったピーター・ヒッグス氏を、その生い立ちからノーベル物理学賞受賞に至るまで追い続けたドキュメンタリーである。

著者のフランク・クローズ氏は元オックスフォード大学の理論物理学教授で、現在は同大学の名誉フェローでもある研究者だ。大学で研究・教育に携わりながら、これまでに多数の有名な著書を執筆してきており、最先端の素粒子物理学を一般向けに易しく解説することに長たけている。また世紀の科学発見にまつわる秘話、人間ドラマを物語仕立てで語り上げる独特のスタイルには多くのファンがいる。かくいう私自身も、四半世紀も前に大学学部時代に初めて受けた輪講ゼミで『宇宙という名の玉ねぎ(原題:The Cosmic Onion)(吉岡書店)』というインパクトの強い題名の本が使われたことを明瞭に覚えているのだが、実はこの本がクローズ氏による2冊めの著書であったことがわかり今更ながらに驚いている。

本書を手に取っている方々は主に2つのグループに分かれていると思われる。まず科学の内容も好きだがそれ以上に史実を詳細に知りたい科学史が大好きな方々、そしてもう一つのグループは世界の偉人たちがその人生の岐路に立ったときに何を考え、そして何を実行し成功したのか、人生の教訓本としての期待や興味から読まれている方々だ。

この本はどちらのグループの方々も十分に満足させる内容に違いない。特に後者の、ノーベル物理学賞受賞者の人生そのものに興味がある方にとっては、ヒッグス氏の人生はかなり意外かもしれない。ノーベル物理学賞をとるような偉人は、幼い頃から神童で、一般人の理解を超えた世界に住んでいるスーパーエリートだと思われがちだ。多くの場合その生い立ちを知っても普通の人が真似できるものではない。ところが、ヒッグス氏の場合、確かに常人にはない仕事に対する徹底ぶりや、一度専念すると一番になってしまう優秀さはあるのだが、どうやら我々の想像するノーベル賞受賞者とは“かなり”違うようである。

ここから先は本文に詳細が書かれており、もしまだ本文を読まれていない方にはネタバレになってしまうので、是非とも先に本文を読んで頂きたい。

ヒッグス氏は大学の学部前半こそ素粒子理論を志していたものの、運命のいたずらで生物物理学分野に転向し、修士論文研究ではDNA分子構造の解析をしていたのである(DNAの二重らせん構造発見に多大な寄与をしたロザリンド・フランクリン女史とも交流があったのは興味深い)。そして博士の学位も分子分光学で取っているのである。それが1954年のことである。世紀の大発見につながる論文を発表し、まだ誰も見たことのなかった景色にヒッグス氏が出会うのが1964年7月なのだから、運命の年の10年前まで畑違いの研究をしていたわけだ。

博士号取得後ようやくヒッグス氏は念願の理論素粒子物理学の門戸を叩くこととなる。さて、ヒッグス氏はこの10年間に脇目も振らずに理論研究に邁進するのかと思いきや、1958年には核軍縮運動(CND)の科学委員会の事務局長代理になってしまったり、諸大学サマースクールでは給仕長役を命じられ、ワインの責任者として調達や給仕をしていたりと、どうやら頼まれると断れない性格の人らしい。大学業務の一環として自分の専門でもない委員や役職を任されて研究の時間を奪われている日本の大学教員のようで、何とも親近感が湧くのは私だけだろうか。

しかしながら、一見なすすべもなく人間関係に翻弄されているだけのように見えるヒッグス氏の人生だが、最終的にヒッグス機構の発案へつながる伏線のような出会いや経験がちりばめられており、もちろん当時の御本人は気づいていなかったようだが、まるで巧みに伏線を回収する人生の脚本があるかのように運命の1964年に向かっていく。

さて、ヒッグス粒子やヒッグス場について少しおさらいをしておこう。科学史の詳細は本文に譲るが、素粒子の標準模型というものについての簡単な解説をしようと思う。ヒッグス粒子に限らず、そもそも素粒子とは素粒子場と呼ばれる宇宙に一様に広がって存在するものに対して、エネルギーが与えられることで生じる振動のことである。振動が局所的になるため、そういったものを波束と呼ぶこともある。この素粒子場が震えることで素粒子が存在するのであり、逆に言うと、振動がなければ素粒子は存在しないが、素粒子場自体は存在する。エネルギーをもった素粒子が飛び交うというのは、この振動の波束が真空中を伝播することに相当する。クォークが6種類、レプトンが6種類。力を伝えるゲージ粒子が4種類、そしてヒッグス粒子が1種類、計17種類となる。つまり我々の周りの真空だと思われている空間には常に17種類の「素粒子場」が存在し、それぞれの場の中の振動が別の種類の場に対して、その振動(エネルギー)を伝え合うことで、素粒子同士が力を伝え合ったり、生成や崩壊の反応が起こるという仕組みである。

たとえば、我々の身体を構成する様々な種類の原子は原子核と電子でできているが、原子核を構成する核子(陽子、中性子)は3つのクォークからなり、電子は荷電したレプトンの一種である。光は光子と呼ばれる電磁気力を伝えるゲージ粒子である。その他に、日常でも我々の周りに存在するミュー粒子やニュートリノはそれぞれ荷電、中性レプトンである(そんなものは日常にいないと思うかもしれないが、指先くらいの面積にミュー粒子は1分間に1個、ニュートリノは1秒間に700億個降り注いでいる)。これらは皆、素粒子だが、どの素粒子場も伝搬速度は光の速さである。実際宇宙誕生直後はそうであった。

ところが、本書のヒッグス機構の要でもある、電弱相転移というものが起きて真空の構造が大きく変わった。ヒッグス場の上に振動は生じていないのだが、場自体が宇宙中一斉にある量(真空期待値)で存在するようになったのである。たとえとして正確ではないが空間中に撒き散らされたスプレー状の霧のように、真空中のいたるところにヒッグス場が実在するようになったのである。素粒子はこのヒッグス場とそれぞれ異なる大きさで相互作用をするため、伝搬速度が光速ではなくなり、相互作用が大きいものは動きにくく質量が大きくなる。これにより各種の素粒子がそれぞれ異なる質量を持つことになる。ちなみに光子はヒッグス場と反応しないため、いまでも光速で伝搬し続けているのである。

このような絵に描いた餅のような話をどうやって実験的に検証するのか、鍵はヒッグス粒子と他の素粒子との結合である。これこそがヒッグス氏が提唱し、ご本人も「ヒッグス粒子」という名称だけは少なくとも自分の名前に帰してもよいと主張する理由となる。真空そのものであるヒッグス場を直接調べることはできないが、ヒッグス場にエネルギーを与えて作った振動であるヒッグス粒子を調べることで、ヒッグス場のことが分かる。ヒッグス粒子はヒッグス場と同じ性質をもっているので、ヒッグス粒子の生成と崩壊を調べることでそれぞれの素粒子とヒッグス粒子の相互作用の強さが検証でき、すなわち質量の謎に迫ることができるのである。問題はその調査対象のヒッグス粒子を作る、つまり局所的にエネルギーを集中し、ヒッグス場に振動を起こす必要があることだ。そのためにCERNが建造した装置がLHC加速器である。

この解説を書いている私は素粒子物理実験の研究者である。本書でも取り上げられているヒッグス粒子を発見したLHC加速器の実験の一つ、アトラス国際共同実験グループには2005年から参画している。CRENには2009年までは現地常駐していたので、2008年のLHC事故のことは強く印象に残っている。いよいよ運転が始まるということで様々なキャンペーン・イベントも催され、CRENはお祭り騒ぎとなっており、また日本からも多くの取材陣が訪れていた最中の事故でもあったので、ひどく落胆したものだ。

2012年のヒッグス粒子発見に近づいていた時期には、あいにく私はヒッグス・グループではなく、超対称性粒子を探索するグループで活動していたので、ヒッグス・グループの内部情報には触れることはなかった。情報統制が厳しく、解析を実際にやっているコアの研究者と組織上層部から外には、最新の状況が伝わらないようになっていたのだ。コアの研究者として日本のグループからも若手研究者や大学院生が大きく貢献しており、一連のお祭り騒ぎが終わった後に聞いた話では、発見が間違いではないことを確認するための検証作業を何重にも昼夜を分かたず行なったため、強いプレッシャーと新粒子発見の興奮で大変であったそうだ。

2012年7月4日、ヒッグス粒子発見はアトラス実験、CMS実験の両グループのスポークスパーソンがそれぞれの観測結果を持ちより発表した。我々アトラス実験グループの代表はファビオラ・ジャノッティさんだ。ファビオラさんは私が実験に参画し始めた2005年頃はまだ一般の研究者の1人で、日本にも何度か研究会で訪れたこともあり、その当時は気軽に話しかけても大丈夫なお方であった。ファビオラさんは検出器の運転、ソフトウェアの開発で活躍してきた研究者で、更にグループの組織力に優れた才能を発揮した方だった。その後、2009年にアトラス実験グループのスポークスパーソン選挙で当選し3年間務め上げ、また2016年以降はCREN研究所の所長に就任し、いつの間にか雲の上の人になってしまった。発見会見から数カ月後にヒッグス粒子発見パーティーが行なわれ、200人近くの共同実験研究者が集った(それでもグループ全体の1/10にも満たない)。ファビオラさんと久しぶりにお話しする機会もあり、恐れ多いことに写真を一緒に撮って頂いたりと、一生の思い出に残る機会となった。2012年時点では、彼女はアトラス実験グループのスポークスパーソンであり、会見では我々のグループの代表として見事な発表をした。そのときにファビオラさんが使ったスライドのフォントがComic Sansという長年彼女が愛用してきた可愛らしいもので、我々は見慣れているので何も違和感がなかったのだが、グループ外の人々にとっては、このようなお堅い発見会見の場で? と驚きだったらしく話題になっていた。後日、2014年のエイプリル・フールにはCRENのホームページが一斉にComic Sansに入れ替わり、今後CRENの公式メディアは全てComic Sansを使いますというジョークが流れることもあった。

さて、今後のヒッグス粒子についてであるが、この十年間に膨大な量のデータが溜まり、その性質が事細かに解明されてきた。現時点では標準模型が予言するヒッグス粒子そのままの結果が得られている。本文でも触れているが、インフレーションとの関係、暗黒物質との関係、真空の安定性との関係など、ヒッグス粒子やヒッグス場にはまだまだ我々の知らない深遠な物理が隠されていそうだ。

2029年から始まる高輝度LHC実験や、将来の建造が計画されつつある新たな加速器施設が、これらの謎を明らかにしてくれるだろうことを期待している。

2023年9月

◆書籍概要

『宇宙に質量を与えた男 ピーター・ヒッグス』

著者: フランク・クローズ

訳者: 松井信彦

出版社:早川書房

本体価格:2,700円

発売日:2023年10月4日

◆著者紹介

フランク・クローズ(Frank Close)

1945年生まれ。オックスフォード大学理論物理学名誉教授、オックスフォード大学エクセター・カレッジ物理学名誉フェロー。英国王立協会フェロー。セント・アンドリュース大学卒業後、オックスフォード大学で博士号を取得。カリフォルニアのSLAC、ジュネーブのCERNに留学し、ラザフォードアップルトン研究所理論物理学部長、英国科学振興協会副会長を歴任。長年にわたって一般への物理学の紹介と普及に努めており、1996年に物理学協会ケルヴィン・メダル受賞、2000年に英国4等勲爵士、2013年にはマイケル・ファラデー賞を受賞。著書に『宇宙という名の玉ねぎ』『ヒッグス粒子を追え』など。

◆訳者紹介

松井信彦 (まつい・のぶひこ)

翻訳家。慶應義塾大学大学院理工学研究科電気工学専攻前期博士課程(修士課程)終了。訳書にローブ『オウムアムアは地球人を見たか?』、サンヒ&シンヨン『人類との遭遇』(以上早川書房刊)、ボール『量子力学は、本当は量子の話ではない』、ベックマン『数式なしで語る数学』など多数。