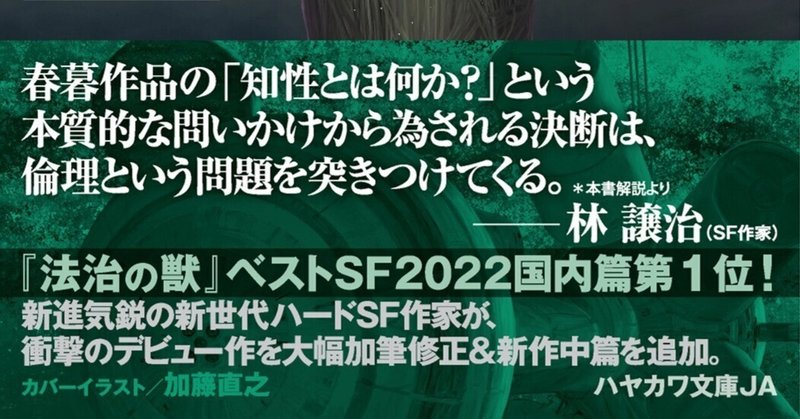

【夏の春暮康一SF祭 01】『オーラリメイカー〔完全版〕』刊行記念! 中篇「虹色の蛇」改稿版を2カ月限定で全文Web公開!(前篇)【『法治の獣』ベストSF2022国内篇第1位】

『法治の獣』が『SFが読みたい! 2023年版』の「ベストSF2022国内篇第1位」を獲得、国産ハードSFの新星の中篇集が注目を集めました。

そしてこの夏、デビュー作にして第7回ハヤカワSFコンテスト優秀賞受賞作「オーラリメイカー」を含む中篇集が文庫化!

単行本版「オーラリメイカー」および同時収録作「虹色の蛇」を大幅改稿し、さらに新作中篇「滅亡に至る病」を収録した、『オーラリメイカー〔完全版〕』が刊行されました。

『オーラリメイカー〔完全版〕』の刊行を記念し、加筆修正された「虹色の蛇」を、二カ月間限定で全文Web公開します!

●「虹色の蛇」内容紹介

辺境惑星〈緑(フルン)〉では〈彩雲〉と呼ばれる美しい雷のような現象が起こり、観光資源となっていた。この星でガイドを務めるフランコのところへ、この星を観光したいという子どもエミルがやってくる……。

フランコ、エミル、それぞれの秘密が表に晒されるとき、この惑星の〈彩雲〉もまた、その真の姿を明らかにする……思わぬ展開の傑作ハードSF!

虹色の蛇

前篇

春暮康一

小高い丘を吹き上がってくる風に、かすかなオゾン臭が混じっていた。わたしがその刺激に気づくということは、十億ジュール級の放電が五キロメートル圏内で発生しはじめたことを意味するが、それが重要な情報になったためしはない。放電そのものを感知してから何かの行動を起こすのは、宇宙船の与圧がゼロになってから救難信号を出すようなものだからだ。実際には、この丘陵地帯に入り込んだときから、オゾンを嗅ぐことになるとわかっていた。

風上に目を移すと、三キロほど北の空で、大きなサーモンピンクの〈彩雲〉がゆっくりと膨張していた。

それはいま、ひとまとまりになる力を失い、風に引き裂かれて四つか五つの塊に分裂しつつある。雲間放電によってひとしきりオゾンをまき散らしたその〈彩雲〉が、すでに電荷を均(なら)し終えているのは明らかだった。ピンクの〈彩雲〉の下方には鮮やかなイエローの層雲が広がっていたが、そちらも吹き飛ばされて散り散りになっていた。

「すごい、あんなに速く動いていく!」

わたしの隣で浅黒い肌の女が高い歓声を上げた。透明な防塵マスク越しに白い歯が光る。その隣には女とほとんど同じ外見をした男がいて、こちらは歓声は上げないが目を見開いていた。後で記憶から鮮明な映像を取り出すためだろう。膨らみゆく〈彩雲〉の全景から目を離さないまま、わたしに向かって叫ぶ。

「いったい何が起きて、いるんです?」

わたしは一瞬ためらった。返答の言葉も映像と一緒に記録されるのだろうか? ウィラ夫妻のガイドをはじめてからまだ数時間しか経っていないが、男のほうが何を期待しているのかはわかる。目の前の壮大な景色を飾り立てる、ロマンあふれる説明が求められているのだった。

「ピンクの〈雲〉とイエローの〈雲〉とのあいだで放電が起きた。イエローのほうは全体として大きくプラス、ピンクはわずかにマイナスに帯電していた。ピンクの接近がトリガーとなって放電がはじまった。電荷が中和された瞬間、両方の〈雲〉の粒子に複雑な力が働いた。膨大な電荷の移動によるローレンツ力、放電の熱による空気の膨張力、それからランダムな気流」

わたしが言葉を吐き出すうちに、モルネ・ウィラの顔面からの赤外輻射が〇・三ケルビン下がった。興奮がたちまち抜け出ていくのがわかる。いい薬だ。自然をありのまま感じるのではなく、脚色することの馬鹿らしさをこれで理解しただろう。

とはいえ、自分の天邪鬼(あまのじゃく)ぶりを強く意識せずにはいられなかった。わたしは可能な様々なレベルの説明のうち、もっとも表面的で味気ないものをあえて選んだのだった。わたしの中のある部分は、ピンクに捕食されそうになったイエローが、防衛のため破れかぶれの放電に踏み切ったのだと信じている。別のある部分は、〈彩雲〉のふるまいに目的を感じ取るのは擬人化の誤謬(ごびゅう)にすぎないと思っている。

モルネはばつが悪そうに微笑むとわたしから数歩離れ、自分のパートナーとだけ感動を共有した。

それから三時間、わたしたち三人はバギーで大地を駆け、〈彩雲〉の絶景を探して回った。地表全域をうっすらと覆った灰色の微細粒子がバギーの背後で舞い上がり、中空でうっすらと虹色のきらめきを見せる。これらの粒子のうちいくらかはまだ生きていて、上昇気流をとらえ空に戻っていき、その彩りの一部になるのだろう。どんな形であれ、〈彩雲〉の生活環の一端を担うのは悪い気分ではなかった。

デンゲイ盆地の地図を広げてルートの目算をつけていると、後部座席で若い夫妻がふたたび沸いた。顔を上げると、差し渡しが二十キロ近いエメラルドグリーンの雲塊がナガスクジラのように空を横切り、バイオレットの鱗(うろこ)雲を次々に呑み込んでいた。美しい緑の腹が、西日に照らされて帯状の光沢を見せている。反射的に逆電荷を繰り出して逃れた紫煙が幾筋か、渦を巻いてクジラの後方に拡散し、ゆっくりと群れを再形成していた。

わたしはバギーをそちらに向けようと自動運転を解除し──そのとき、右頬の皮膚にかすかな引きつりを感じた。神経に叩きつけられる、痛みの一歩手前の刺激。よくない兆候だ。数十分前から緩やかな上昇曲線を示していたその力は、いっこうにブレークダウンを起こさないまま、破局点へと駆け上る危険な傾きに達しようとしていた。

方向転換しかけたバギーを反対方向に振り戻し、針路を百八十度転回する。揺さぶられた二人は不平のうめき声を上げた。

「どう、したんです?」モルネがおずおずと声をかける。

「ヒュッテへ戻る。北東の方角で──」と指さしてみせる。「大きめの〈雲〉が電荷を蓄えつつある。すぐにこのあたりまで来るだろう。もう少し北へ行く予定だったが、ここが限界だ」

「そんな、まだ一時間は残っているのに!」

エリン・ウィラが文句を言う。三日しかいられないのに、とかなんとか。モルネはしゃべらなかったが、妻を積極的になだめないことで言外の不満をあらわにした。個人旅行者はこれだから、とわたしはため息をつく。自分たちにだけは危険が降りかからないと根拠もなく信じきっている。たまに旅行会社からあてがわれるツアー客なら、現地ガイド以外にもナビゲーターがつくから、企業コンプライアンスの観点からわたしの味方に立ってくれるのだが。

バックミラーで観察していると、二人はいまにもクライアントの権限を振りかざしてきそうだった。そうなってもわたしには痛くも痒くもないが、ものを知らない観光客に好き放題言われるのはごめんだったから、先んじて口を開いた。

「雷に打たれた人間がどうなるかわかるか? たいていの場合、電流は頭から入って、どちらかの足から出ていく。全身が電流経路になるから、脳みそも心臓も無事では済まない。電子の通り道は高熱で沸騰し、爆発し、炭化する。外見はそれほど深刻そうに見えないが、中身はめちゃくちゃに引っかきまわされている。空に閃光が走った瞬間、人の形をした別のものになるのさ。まれに生き残るやつもいるが、別に幸運というわけじゃない。組織は変質して死んでいるから、生きながら腐れ落ちていくんだ。〈彩雲〉の放電時にはそういう雷が毎秒のように降ってくる」

わたしはアクセルを踏み込んでエンジンの回転数を上げた。議論の余地がないことをわからせるためだ。二人はうつむき、それからお互いに顔を見合わせた。いま聞かせた想像上の未来が、あと一回か二回〈彩雲〉の気まぐれなふるまいを見る特権とは引き合わないと察したのだろう。

これもいい薬だ。人間は平穏無事な状況に慣れすぎていて、どんな苦痛も、慈悲深い法律か制度によってコントロールされた範囲でしか与えられないと考えがちだ。実体を持つ生きたオーロラを見たいだけなのに、わざわざ興を削(そ)ぐような警告に耳を傾ける者などいるはずもない。

後ろの二人の会話は細々としたささやきだけとなり、エリンがしきりにモルネに何かを催促しているようだった。怯えさせすぎてしまっただろうか? わたしはしだいに後悔しはじめた。恐怖をあおるために感電の極端な症例を一般化したのは失敗だったかもしれない。誰でも、イベントの最良の部分よりは最悪の部分を記憶に残すものだ。

わたしの仕事の本質は観光客の安全を確保することであって、楽しませることではない。それは向こうが勝手にやることだ。とはいえ、旅行中、わたしのガイドがいちばん強く植えつけたものが、この星でしか役に立たない不愉快な戒(いまし)めだったとしたら、大手ツアーの三倍のガイド料をいつまでふんだくり続けられるだろう?

わたしは咳払いすると、少しは歩み寄りを見せようと空を探した。針路をさほどずらさない範囲で、多少なり見ごたえのある〈彩雲〉を見つけられることを期待して。しかし、前方数十キロ内に見えるのはまばらな筋雲ばかりだった。エキセントリックな相互作用をするにはどれも小さすぎ、離れすぎている。やがてモルネは眉をひそめ、こちらに身を乗り出してきた。しかたない。ガス抜きに苦情を聞かなければならないだろう。

モルネはわたしの肩越しに小さな声で言った。

「その雷というのを、見ることはできますか?」

山小屋(ヒュッテ)という呼び名はある種のジョークで、実際にはあらゆる山という山から五百キロは離れたところにある。寝室や食堂などの施設はすべて地下に作られていて、電磁気的に安全な場所までバギーのまま乗り入れることができる。地下一階のエントランスはガレージと整備場を兼ねていた。

第一ヒュッテには先客があった。ガレージの隅に停められた三台のバギーはすでにエンジンが熱的平衡に達していて、少なくとも一時間前にはここに着いていたようだ。車体の側面には〈グランペア観光〉のロゴがついていた。最古参のガイド業者だ。

わたしはその三台から少し離れた場所に自分のバギーを停めた。古くなった水のタンクを運び出そうと後部に回ると、二人もバギーを降りてきた。いぶかしげな面持ちで近寄ってくる。

「だいぶ地下まで来たように思えたんですが。まさか、モニター越しに見るわけじゃないですよね?」

「もしそうだったとして、それの何が問題なのかわからんがね──心配はいらない。きみたちは運がいい。ちょうどいい部屋があって、空を隔てるのは厚さ三メートルのアクリルガラスだけだ」

「それは、よかった」モルネは単語のあいだに不自然な息継ぎを挟んだ。

わたしは持ち上げかけた水タンクをいったん置き、目の前の男を注意して観察する。これまでにも数度、呼吸の奇妙さや語尾の立ち消えが気にかかったことはあったが、ただの癖だろうと思っていた。しかし、一度疑いを抱いて見れば、モルネの腕や指は小さな切り傷と擦り傷だらけだったし、身のこなしもどこか慎重さを欠いている。わたしは気が進まないながらも、確かめることにした。

「失礼だが、もしかしてきみは・無痛者・じゃないのかね」

モルネは面食らったように口を開けた。二秒ほど固まり、それから歯を見せ、困ったように笑う。

「例の噂は本当だったんですね。隠しごとが通用しないというのは。まあ、ばれたような気がしてたんです。ぼくはどうも、妻ほど隠すのがうまくなくて」

「二人ともか。秘密を持たれると困るな。改変は漏れなく申告してもらわなければ、きみたちの安全を保障できないぞ」

わたしがとがめると、モルネの後ろにいたエリンが口を開いた。

「ごめんなさい。でも、この改変が問題を起こすことはないと思うけど。ちょっとしたこつをつかめば、自分の意志で深呼吸だってできるの」

そう言うと、エリンは実演してみせた。二回深呼吸を繰り返した後で、今度は十秒ほども息を止めてみせる。なかなか見事な技術といえたが、モルネにも同じことができるかは疑わしかった。

「気を悪くしないでください。無痛者であることをむやみにひけらかすことのほうが、ぼくらにとってはリスキーなんです。しかし、あなたのことは信用、すべきでしたね」

また予期せぬ息継ぎが挟まって、モルネは肩をすくめてみせた。難儀なものだ。たとえるなら、しゃっくりをいつまでも止められないでいるようなものだろうか。自分の呼吸を自分で制御できないというのは、どこか危うく滑稽に映った。

無痛者は、自らの神経から痛み、苦しみ、熱さ冷たさの感覚を除去した人びとだ。かつてわたしたちの生物学的進化の過程では生存の助けになっていたそれらの機能も、現代ではあまり役立つことがなくなった。苦痛とは畢竟、個体の快苦を気にかけない遺伝子が生み出した不合理な危機回避システムにすぎないのだから、義務のように後生大事に抱えている必要はないというわけだ。

もちろん、別のシステムがわたしたちを生かしてくれるなら、の話だが。

最初の壁は呼吸だった。覚醒時の呼吸欲求は血中二酸化炭素濃度の上昇にともなう苦しみと完全には切り離せない。そのため、窒息感の除去には無自覚の酸欠のリスクがつきまとった。

しかし、なぜ横隔膜が心筋と連動してはいけないのか? どちらか片方が止まってしまえば、どうせもう片方は役に立たないのに? ということで、横隔膜が不随意筋に置換された。発声にいくらか慣れがいることさえクリアすれば、悪くない解決策だ。

それからひとつひとつ、手の込んだ安全機構が全身に付与された。角膜は硬質化した。舌が歯の上に乗っているときには咀嚼(そしゃく)ができなくなった。暴力に対する好奇心は抑制された。最後に体性反射と自律神経が強化されると、彼らはもはや痛みを感じることはおろか、健康を損なうことさえできなくなった。

わたしはしばらくその場で、二人に細かな質問を浴びせた。何ができて何ができないのか、刺激からの逃避がどんな種類の反射に結びつけられているのか。無痛化にもいくつか細かい改変方式の違いがあるから、詳細を聞かないまま、彼らの身に起こりうる不測の事態を避けられるとは思えなかった。ひととおり質問攻めが終わると、わたしは息をついて水タンクを二つ担ぎ上げ、さらに地下へ降りるエレベーターへ向かった。

「さっき、わたしのことを信用すべきだったと言ったな。わたしにガイドを続けさせるつもりなら、これからはそうしてくれ。苦痛がなくても、死にたいわけじゃないだろう」

地下二階は食堂を兼ねたホールになっている。片隅では六人ほどのツアー客が慣れない手つきで缶詰をいじっていた。〈グランペア観光〉のガイドたちはひとつの長テーブルに固まって座っていて、うんざりした様子でこちらをにらみつけると、そっぽを向いた。わたしはウィラ夫妻に向き直る。

「両側の壁にドアが並んでいるだろう。ぜんぶ寝室になっているから、空いている好きなところを使っていい。前にどんなやつが使ったかわからないから、ベッドくらいは確認しておくことだ」

二人はいくつか寝室を物色すると、どこも大差なかったのか、手近な部屋に決めて戻ってきた。夜まではまだしばらくあって、時間の使い道はこれといってない。テーブルの団体客は見るからに暇を持て余していた。

わたしはウィラ夫妻がその集団からなるべく離れてくれることを期待していたが、あいにく彼らにはそうする理由もなかった。黙々と加工肉を食べる客たちからほんの数メートルのところに腰を下ろすと、さっき目の当たりにした〈彩雲〉の驚くべき色彩と運動を無邪気に語りはじめた。それを聞いたガイドたちは顔をしかめ、はっきりとわたしに聞こえるように舌打ちした。わたしはそちらを見ないようにして給水室に入る。

低周波の唸(うな)りを上げるポンプの陰で、第一ヒュッテ管理人のルシュが工具を操っていた。わたしが近づくと、機械油に汚れた顔を上げる。

「フランコか。ずいぶん粘ったじゃないか。すぐそこまで〈雲〉が来てたろう」

「いや、もっと早くここに着いてはいたんだ。ガレージでちょっとごたごたがあってね」

「あまり同業者を刺激しないほうがいいぞ。やつら、おまえが自分たちと何分差でここに来るかをやたらと気にしてる。連れてる客の満足感に関わるからな。おまえが別のヒュッテに行っていて、結局来なけりゃそれでいいが、一時間も過ぎてから現れた日には、頭をかきむしってるよ」

「おれの知ったことじゃない」それは半分は天邪鬼な答えだったが、半分は本心だった。たしかに、機械を使って雷雲を検知しなければならない者たちからすればわたしの存在は、客からの評判や自尊心を傷つけるやっかいな目の上のこぶだろう。自分のクライアントが見られなかった、間近で渦巻く〈彩雲〉の話をすぐそばでされては彼らの面目も立たない。できれば波風立てずに済ませたいが、だからといって、わたしに高い金を払ってくれているモルネたちに気遣いを強制することなどできはしないし、する義理もなかった。

持ってきた水のタンクを空にして洗浄機に放り込む。水洗シークエンスを開始してから振り向くと、ポンプの修理を終えたルシュは思案気味にこちらを眺め、大きなレンチを手の内でぽんぽんと叩いていた。

この男が何かを話したいと思っているときのしぐさだ。わたしがそれに応じるのは三度に一度くらいのものだったが、たまたまいまのわたしは、できるだけホールに戻るのを遅らせたい気分だった。

「どうした?」

「ただの噂なんだがな、フランコ。たぶん確実な噂だ。近いうち、新しい事業がこの星ではじまるようだぞ。開発業者どもが押し寄せてくる。大きな工事になるぞ。ホテルでも作って、リゾート化するのかもしれん。で、どうもそいつはおまえにとっては都合がよくないらしい」

ヒュッテにはすべてのガイド業者が足を運ぶ。中でも第一ヒュッテは宙港にもっとも近く使用頻度が高いから、そこを管理するルシュも自然と事情通になる。わたしに噂話をリークしてくれる同業者は皆無で、ルシュだけがわたしの情報源だった。とはいえ、実のところ彼の噂の正確さは、当人が自負するほどではなかった。今回も疑わしいものだ。わたしにとって都合の悪い、願望混じりの噂ならいつでもあふれているが、いままでわたしが迷惑をこうむったことはない。

「〈ゲート〉もろくに開かないこんな場所を梃子(てこ)入れする価値があるとは思えないがね。行楽目的なら〈雲〉を駆除しなければならないし、そんなことをしたらなおさらこんな星に価値はないんだから」

ここ〈白(アルバ)〉星系は、太陽(ソル)系からは四千光年ほども離れていて、人類が所属する《連合(アライアンス)》の勢力圏の最果てに位置していた。半径五千五百光年の箱庭、ワームホールが縦横に繋ぐトポロジー的もつれ、その辺境に。

恒星軌道に縛りつけたワームホールを通行可能な状態にするためには膨大なエネルギーを食わせる必要があるから、〈ゲート〉は需要に見合った頻度でしか開かない。太陽(ソル)系からこの惑星まで来ようと思ったら、最低でも五つの〈ゲート〉を経由し、移動と待機で百地球(テラ)日以上を棒に振ることになる。量産型リゾートのために誰もが浪費するとは思えない時間だ。

「だいいち憲章はどうなる? ここが太陽系人類(ソラリアン)しか来ない僻地(へきち)だからといって、どんな真似も見逃されるわけじゃないぞ」わたしは追い打ちをかけた。

「リゾート化っていうのはおれが想像しただけで、別にそう聞いたわけじゃない。もしかしたら採掘かもしれんし、〈雲〉の人工繁殖かもしれん。それとも、異種族を誘致してくるとかな」

どの可能性も、わたしだけに痛手があるとは思えなかった。全員道連れで仕事をなくすか、誰にもなんの影響もないか、でなければわたし以外が路頭に迷うかだ。わたしは反論を口に出しはしなかったが、ルシュはこちらの白けた顔を見すごさなかった。

「なあ、心配して言ってるんだぜ。とにかく、成り行きに注意しておくことだ。何が起こるにしたって、きっとろくなことじゃないんだからな」

それについてはわたしも同感だった。

冷え冷えとしたドームの内側では、電気の通わなくなった機械たちが零電位の眠りについていた。床のレベルは外の地面よりいくらか低くなっていて、心細く無防備な気分を少しだけ和らげている。もちろん現実には、半径十メートルを覆う透明なドームの内と外が完璧に絶縁されているのはわかりきっていたが。

第一ヒュッテは惑星〈緑(フルン)〉の興業黎明期に作られた建造物だから、〈彩雲〉の研究機関としての性格も持たされていた。半地下に作られたドームはそのための施設で、〈彩雲〉の電気的挙動の遠隔制御を主なテーマとし、内部にはあらゆる波長の電磁波投射装置が持ち込まれた。再三の投資のすえ、ついに〈彩雲〉を飼い慣らす試みが放棄されると、最後まで買い手がつかなかったニッチながらくたと、それらを千年は守り続けられる堅牢な外殻だけが残った。

「おお、おお! 空が!」

「いまの光! 空の、端から端まで、伸びてった!」

ウィラ夫妻は耳をつんざく雷鳴に負けじと、呼吸の合間に短い言葉でわめいた。目は小動物のようにくるくると動き、一ミリ秒で百キロを横切る雷に必死で追いつこうとしている。しかし、それはあまりうまいやり方とはいえなかった。雷というものは、焦点の合っていない目で観るべきなのだ。

わたしたちは背もたれの高い安楽椅子にほとんど寝そべるように座り、空と向き合っていた。放電が突き上げるたび、逆巻く〈彩雲〉の鮮やかなモザイク模様が夜に焼きつく。コマ送りで映し出される模様と形に同じものは二つとなく、似たようなものも二つとない。静止しているように見えてその実、途方もない速度で飛散しているのだ。周辺視野で稲妻がいくつも走り、その軌跡がぼんやりとした輝きを放つ。力を込めた巨人の腕のように膨張する熱気が、同心円状の赤外色をいたるところでにじませていた。

わたしはこの光景を、ひそかに昼の〈彩雲〉そのものより気に入っていた。バギーで追いかけるわけにはいかない不自由さと、原始の恐怖を呼び起こす轟音さえなければ、むしろこちらのほうが観光の目玉になっていたかもしれない。

〈彩雲〉は普通の雲と違って雨を降らせないから、そこらじゅうの絶縁耐圧を低下させて電荷を漏らすこともないし、無数の水滴が見通しを遮ることもない。この惑星で光と音の舞台になるのは、奥行きのない真っ黒な雲のスクリーンなどではなく、何キロも積み重なる広大な空間そのものだった。稲光の向こう側に星が見えることさえあるのだ。

つかのまわたしは、しなやかな野生の筋肉のように跳ね回る雷と、自ら生み出した電子の流れに引き裂かれる〈彩雲〉と、どちらが本当の生命なのかわからなくなる感覚を楽しんだ。腰を据えて眺めるには控えめにすぎる星空をキャンバスにして描かれる抽象画は、常にわたしの心をかき立てる。夜空に見上げる価値があるのは、そこに加わるあらゆる色を受け入れるからだ。

夫妻はどちらももはや口を開かなかったし、わたしに説明を求めるような愚も犯さなかった。雷の行方をいちいち目で追うのもやめている。ヒュッテが雷に襲われるのはまれだから、この光景を見る人間は多くないが、そういう人たちもたいていはひどく怯えるものだ。しかし彼らの場合は、無痛者の特性がそうさせないようだった。苦痛を除去した直接の結果として、恐怖心が鈍っているのだ。彼らも間違いなく子供のころには痛みを経験したはずだが、それが呼び起こした不快な感情は、長い間使われないでいるうちにピントがぼけている。実年齢よりはるかに幼く見える二人の顔には、苦悩のしわひとつ刻まれていなかった。

しだいに閃光と雷鳴が間遠になり、目には補色残像が、耳には甲高い金属質のエコーが残された。〈彩雲〉の放電は激しいが、そのぶん長続きしない。くすぶった点滅は速やかに舞台からしりぞき、入れ替わりに這い寄った夜の静寂が、ドームの壁をたやすく浸透し周りを包んだ。わたしには、だらだらと尾を引かない退場も、余韻に浸(ひた)るのに打ってつけの暗闇も、緻密に計算されたショーの一部に思えてならなかった。

「わたしたちを、間抜けだと思いますか?」

モルネが上を向いたままぽつりとつぶやく。その言葉がわたしに向けられたものだと気づくのにしばらくかかった。

「なんだって?」

「横目であなたのことを見ていたんですが、雷が鳴るたびに、かすかに怯えていましたね。それが自然な反応なのだと思いますが、そのことがあなたを楽しませてもいた。恐怖が雷の持つ美しさを、引き出しているみたいでした。わたしたちには感じられないから想像ですが、違いますか?」

わたしは小さくうめいた。美しさの感覚がどこから来るかなど考えたこともなかったが、この男は内省によってその出どころを見極められるとでも思っているようだ。あるいはその内省が、感じている美そのものをぶち壊すことはないとでも。とはいえ、苦痛や死を予期する緊張と興奮が、わたしにとって麻薬のように働くというのはいかにもありそうなことだ。

「だから、いまわたし自身がふと思ったんです。なんだか間抜けじゃありませんか? わたしたちは雷に恐怖を感じず、だから雷の美しさを真に感じることもできないくせに、モニター越しにそれを見ることは嫌がっていたんですから」

わたしは否定も肯定もせず、曖昧にうなずいた。見えはしなかったろう。モルネも別に、わたしの答えなどは求めていないようだった。

たしかに、無痛者であることはできれば隠しておいたほうがいいのだろう。わたしはガレージでモルネが言ったことに、いまごろになって納得しかけていた。雷の力強い美をすんなりと受け入れたことも手伝って、すでにわたしは二人のことを好ましいと感じはじめていたのに、それでもわたしの意識の底に、不条理にも彼らへのかすかな軽蔑心が混じっていることに気づいたからだ。

苦痛からの安易な逃避を選んだ人びとに対する軽視。誰もが甘んじて受け入れているものを、臆面もなく拒絶したことへの冷笑。もちろんいわれのない、不当な賤視だ。契約時の事実隠匿は置いておくとして、彼らは誰に迷惑をかけているわけでもない。実際には他の改変者と同じく彼らも、与えられたものに相応のコストとハンデを背負っているのだし、そうでなくとも・制約・を破っているわけではなく、自らの責任能力の範囲内で改変を選んだだけなのだ。もしかしたらそれは、ただの羨望なのかもしれなかった。

「わたしたちは世界じゅうの快楽を感じたいと思って、それを邪魔されないように痛みを捨てたんです。でも、あなたと同じ改変を選ぶべきだったのかもしれませんね。恐怖も、それ以上のものも感じられる超感覚者になっていればよかったのかも」

「そうかもしれないな」しかしそれは本心ではなかったし、おそらくは真実でもなかった。

§

〈緑(フルン)〉にただひとつの宙港・虹の橋(ビフレスト)・は、ヒュッテと同じく統計的にあまり〈彩雲〉の雷撃に見舞われないで済む地域に建てられている。しかし、航宙法が要求する立地要件には遠くおよばなかったし、惑星各地からそこに至るまでの全道筋を絶縁化できるわけでもなかった。事業の最初期、投資採算を評価した鑑定士は、複雑な管制と天候予測システムで船の発着先を複数の宙港に振り分けるのはとうてい割に合わないと判断し、代わりにあらゆる船の航行スケジュールに二十倍のマージンを持たせることにした。

だから、〈緑(フルン)〉に出入りする人間は誰でも、発着予定時刻の前後二日を余計に空けておかなければならない。ターミナルには宿泊用の客室が並び、最長三日の足止めがさほど苦にならないようサービスが尽くされている。この惑星のどの瞬間を切り取っても、ビフレストより人の多い場所は存在しなかった。

ウィラ夫妻は最後までなんの危険にも遭わずに滞在を終え、次の目的地に目移りした様子で空へ戻っていった。無痛者らしい軽薄さというべきか、雷の夜にこぼした弱さは長続きしなかった。あるいはもともとが、大した苦悩ではなかったのだろう。二人とも、翌日にはふたたび〈彩雲〉に心を奪われていたようだから。

リピーターにはならないだろうが、それなりに満足したのだと思いたい。

夫妻を宙港に送り届けた時点でわたしの仕事は終わっていたのだが、次の客が数日中に到着するはずだったから、それまで宙港で待っていることにした。ヒュッテに似た業者用の控え室がいくつもあって、そこで自由に寝泊まりできる。もちろん料金さえ払えば、観光客用のサービスを受けることもできた。〈彩雲〉の美はいまのところ太陽系人類(ソラリアン)にしか理解されていないから、施設はすべて人間向けのものだ。実のところ、わたしが稼いだ金を使う場所はここくらいしかなかった。

二日後、客の受け入れに到着ロビーへ向かった。宙港関係者用のドアから広場に出ると、虹をモチーフにしたゲートにいつになく人が群がっているのが遠くから見えた。

わたしは戸惑いながらも、なかば好奇心、なかば義務感から足を速める。が、途中で気がついた。有名人や急病人に人だかりができているのではなく、単に人が多いのだ。いま到着したばかりの五十人ほどの男たちは誰一人わたしの客ではなく、そろいの制服を着ていなくとも、共通の集団に所属しているのは容易に見て取れる。前にルシュが言っていたことを思い出した。何かが押し寄せてくると。

「妙な気を起こすんじゃねえぞ、超感覚者(エスパー)よ」すぐ後ろでしわがれ声がした。

わたしは目を閉じて三秒数え、心を静める。それから、うんざりした気分で振り向いてみたが、そうしたところで意味があるわけではなかった。骨ばった青白い顔にも、深い眼窩の底のぎょろ目にも見覚えなどはないし、侮蔑を込めてわたしのことを・エスパー・と呼ぶのがどういう種類の人間なのかは、振り向く前からわかっている。ふいにわたしは強い欲求不満を覚えた。わたしのほうは良かれ悪しかれ同業者から顔と名前を知られているのに、相手はいつもどこかの誰かなのだ。

「こいつらは何をするんだ?」わたしは相応のそっけなさでささやく。

「おまえをここから追い出すのさ。さんざん荒稼ぎした金があるんだろう。そいつでとっとと出てったほうが身のためだぜ」

「荒稼ぎね。おれにおまえたちと変わらない値段で、忙しく働いてほしかったか? そうしたらとっくにおまえらは仕事をなくしていたと思うが」

売り言葉に買い言葉はたいがいろくな結果にならないが、こちらにも虫の居所が悪いときがある。しかし今回は、相手のほうが挑発に応じない余裕を持っていた。わたしは男の顔をずっと観察していたが、怒りに相当する温度変化は見られなかった。

「そうかもしれないな。だがもうおれたちに気を遣う必要もないさ。いまのうちに好きなだけ金を拝んでおけよ」

男はにやにや顔のまま歩き去った。五十人の訪問者たちも、熱運動する分子のようにどこかへ拡散していった。

してみると、ルシュの噂も今回は当たったようだ。わたし一人を陥れるために大金が動くことはありえない──事故に見せかけてわたしを殺すほうがよっぽどましだ──から、本当に新しい事業がはじまるのだろう。いったい何が起こるのか? 知りたくはあったが、男に追いすがって問いただすのは率直にいってプライドが許さなかったし、知ったところでどうなるものでもなかった。

「ねえ、あなたがエスパーの人?」また後ろから呼び声。

今度は振り向く気にもなれなかった。わたしはこれ見よがしにため息をつき、不快の源がどこかへ消えるまで無視を決め込む。しかし、その源は通りすがりにわたしを罵倒したいわけではないようだった。一向にその場から立ち去らず、歩き出したわたしにぱたぱたと追いすがると、ぐるりと正面まで回ってきた。

「あの、さっき聞こえたんだけど。エスパーの人でしょ?」

子供がそこに立っていた。年齢は十かそこら、青白い肌のところどころに線描画めいたペイント。膨らんだ髪はどこか冷たく金属質な藍色で、頭の小さな動きに応じて色合いが移り変わった。

構造色だ。毛髪に刻まれたマイクロスケールの溝が光を干渉させ、藍色の光を強く反射しているのだった。そういう髪を生やすよう頭皮全体を改造しているのなら、度を越した金の使い道といえるが、近くに成金趣味の大人はいなかった。それをいえばどんな大人も近くにはいないようだが、かといってわたしを見上げる黒い瞳に迷子の心細さもない。なんだこいつは。

「ねえ、違うの?」

「どこかへ行け。おまえの知ったことじゃない」

「違うんならどこかへ行くよ。違うの?」

「違っても違わなくても、おまえは消えるんだ。つきまとうんじゃない」

わたしのいらだちをこの子供にぶつけてもしかたがない。とはいえ、話し相手になってやる義理もなかった。こんなところでこいつは何をしているんだ? わたしに拒絶されても、まだ離れずにそばにいる。行く当てがありそうには思えなかったから、本当の迷子なのかもしれなかった。

そいつは何かの回路図がびっしり描き込まれた細い右腕を差し出すと、手に持っているD紙をひらひらさせた。

「これってあなたのことじゃないの? ガイドを予約してるんだけど」

まじまじと確認するまでもなく、そこに映るのはわたしのガイドの広告だった。紙越しに子供の顔を覗き見ると、憎たらしくかしげられた首の上で、無邪気な目がこちらを見つめていた。

「ぜんぜん緑色じゃないんだ。〈緑(フルン)〉て名前なのに」

エミルはバギーの助手席に座り、一面の荒野を眺めていた。観光客は訪れる星のことなどいちいち調べてこないのが普通だ。〈彩雲〉の映像や画像を見たことはあっても、下のほうに映り込んでいる地面の色を憶えている者はいない。この疑問はお決まりというほどではないが月並みで、パンフレットにはたいてい答えが載っているが、観光客はそれさえ読まないのだ。

「この星系の惑星には虹の七色の名前がつけられているんだ。地球(テラ)の様々な言語で、〈赤(ルージュ)〉から〈紫(ムラサキ)〉まで順にな。この星は四番目に恒星〈白(アルバ)〉に近いというだけだ」

「へえ。太陽の名前が〈白(アルバ)〉なのはどうして? 誰が名づけたの?」

「誰かは知らんが、色分類が白だからだろう。表面温度がおよそ七千度を超える星は白っぽく見える」

「なんで色と温度が関係あるの?」

「高い温度のものほど、高いエネルギーの電磁波を出している。エネルギーが高いということは、波長が短いということだ。色というのは電磁波の波長によって決まるから──」

「なんでエネルギーが高いと波長が短いの? あとなんで波長が変わると色が──」

「知るか。いいか、いつまでもその調子でまくしたててみろ、外に放り出すぞ」

エミルは不満げにわたしをにらみつける。「ぼくのガイドを引き受けたんでしょ?」

「ああ、おまえの個人教師を引き受けたんじゃなくな」

「それくらいは料金に入ってると思うけど」

「入ってない」

十一歳の子供はむくれてぷいとそっぽを向いた。最初が肝心だ。つけ上がらせるとろくなことがない。どういうわけかこの子供は、そこらの成金大人を束ねたくらいの金を持っていて、たいていの成金大人の五倍以上、二十四日もの法外な滞在期間を希望していた。ここで出鼻をくじいておかなければ、こいつと別れるまでにわたしは十万もの質問に答えるはめになるだろう。

とはいえ、わたしはまたすぐに歩み寄りを見せることになった。ガイドと観光客の関係は大部分、質問と応答で成り立っている。それを取り払ったら、残るのは無言の移動時間だけになってしまう。

運転しながら子供が食いつきそうなものを探したが、〈彩雲〉を除いてこの星にそんなものはなかった。その〈彩雲〉はといえば、あいにく地平線の向こうからやっとせり出してきたばかりだ。横を見やると、エミルは不満顔を崩さないように気をつけながら、ちらちらとわたしの地図を盗み見ていた。

「紙が珍しいか?」地図を差し出すと、その顔がぱっと明るくなった。

「やっぱり! それって模様を消せないって本当? 繊維をインクで染色してるって?」

「ああ。D紙は電磁波にやられることがあるからな……心配ならそいつは後ろの遮蔽ボックスに入れておけ」

エミルはビフレストでわたしに見せた広告を引っ張り出していた。まだ消えてはいないが、このままガイドを続ければ時間の問題だろう。D紙はその薄さゆえにほとんど遮蔽が施されていない。遠雷のサージ放射程度ではどうなるものでもないが、いつ近くで放電が起こるかもしれないこの星での信頼性は皆無だった。

バギーはビフレストから南下し、アイダ平野を横断している。そのあいだじゅう、エミルは食い入るように地図を見つめていた。たぶんこの子供には、印刷紙だけでなく地図そのものも珍しいのだろう。自分以外の視点からの投影図の概念も、等高線などという不完全な立体表現もだ。あるいは自分の肌へのペイント素材にしたいと考えているのかもしれない。いずれにしても、無邪気な幼年者の注意を向けておく玩具としては十分だった。

やがて〈彩雲〉が近づいてくるころには、わたしたちも少しは会話できるようになっていた。エミルは察しのよい子供で、わたしをエスパーと呼ぶことは二度となかった。その代わり、わたしに見えているものを知りたがった。

「何が見えるの?」

「三十ギガヘルツから二千テラヘルツまでの電磁波。ミリ波から紫外線までだ」

「それってどういうふうに見えるの? 紫外線はどんな色?」

「赤がどんな色かと聞かれて答えられるか? 赤い何かを挙げる以外に? それと同じで、紫外線の色も紫外色としか答えようがない。そういう色の何かを挙げろと言われれば──紫外線がそれさ」

エミルはバウンドするようにこちらに身を乗り出す。「じゃあ、ぼくもその改変を受けられるかな?」

「どうかな。だが、うらやましがるほどのものじゃない」

わたしは言葉を濁した。無邪気な羨望の視線を避けるように空を仰ぐ。実際、得をすることはあまりない。その逆ならいくつもあるが。赤外視は人の顔の美醜をほとんどわからなくしているし、日中の紫外視などは邪魔でしかなかった。

だからもちろん、うらやましがるようなものではない。日常生活には完全にオーバースペックで、不必要なものだ。まるで、わたし自身のように。

そのときわたしは、左手前方に浮かぶインディゴブルーの〈彩雲〉が徐々にその形を変えているのに気づき、エミルの目線をうながした。水塊のようなそれは薄い層雲状に延び広がり、風に乗った状態から減速しつつある。そのすぐ後ろを同じくらいの体積のカーマインレッドの〈彩雲〉が追いかけていて、両者の距離が縮まっていった。

高度の利を得たのはインディゴだった。カーマインに面した群れの後ろ半分をいっぱいに引き伸ばし、スカートのように変形させる。ひるがえりながら形成された強襲器官が、きらめくひだをたなびかせつつ、追いついたカーマインを上からひと息に覆い、呑み尽くそうとする。

しかし、その攻撃行動が完遂する前に、カーマインも形を変えていた。群れの前面から、カメレオンの舌のように長く伸びたひと塊だけがインディゴに向け突出する。同時に残りの大部分は減速し、自分自身にしがみつくように上へ上へと積み上がっていた。

カーマインの突き出た舌に反応したインディゴはスカートを絞り、小さく凝集してそれを呑み込んだ。そのすぐ後、インディゴは罠に気づいたかのように霧散しはじめたが、遅かった。背後から押し寄せてきたカーマインの積雲は、逃げようとするインディゴの表面を液体ヘリウムのように這い巡ると、青がまったく見えなくなるまで何重にも包み込み、ついに全体を食い尽くした。

すべては〈彩雲〉の速度、ずっと目を離さずにいることでやっと動きを捉えられるようなスローモーションで行われた。戦いがはじまってから終わるまでにおよそ十五分かかったが、エミルは一度も目を離さなかった。

「いまのは何?」

「捕食さ。〈彩雲〉は共食いをする。不気味に思えるかもしれないが、環境の淘汰圧が小さい生態系では普通に起こることだ。〈雲〉は基本的に風に流されて漂っているだけだから、群れどうしが接近することはしょっちゅうある。お互いに生活空間と繁殖資源を奪い合う潜在的なライバルなんだ。敵だから排除するわけだが、ただ排除するよりは、繁殖の糧としたほうが理に適(かな)っているわけだ」

「でも、あんなふうに動いて、形を変えて──」

エミルは徐々に通常密度に戻りはじめたカーマインを指さす。〈彩雲〉をただの色つきの雲としか見なさないのも、よくある勘違いだった。惑星〈緑(フルン)〉に棲む〈彩雲〉が既知宇宙の中でも至高の絶景に数えられるのは、その色と規模だけでなく、動力学(ダイナミクス)が理由だというのに。

「やつらがどうやって同じ色どうしで群れを作れると思う? 日光から得たエネルギーを使って、電場を生むんだ。正確には、周囲の大気や〈雲〉粒子から電荷を奪ったり、逆に押しつけたりする。〈雲〉は正負どちらにも帯電できるが、その許容電荷量は種によって違う。さっきのカーマインの〈雲〉は、プラスが優位な種だから、個々の粒子がランダムな電荷を帯びていても、群れ全体としてはプラスに偏る。群れから離れてしまった粒子は、マイナスに帯電して戻ってくる。そうやって緩やかな結びつきを保っているんだ。わかるか?」

「わかる」強がりかどうかはともかく、エミルは深くうなずいてみせた。

「やつらは電荷を操作して、帯電した群れの中をかなり自由に動き回ることができる。それを全粒子がやるのだから、〈雲〉全体が変幻自在に形を変える」

「そうやって群れどうしで戦うわけ?」

「戦う? まあ、そうだ。〈雲〉は光合成をするから、基本戦略は上を取ることだ。そうすれば自分たちはエネルギーを得られるいっぽうで、相手の日照を遮って動きを鈍らせることができるからな。さっきはインディゴの〈雲〉がそれをしようとしたが、カーマインのほうが一枚上手だった。反応の遅れた粒子たちを囮(おとり)にして、さらに上を取ったのさ」

その説明は重度の擬人化に陥っていたが、いまはさほど天邪鬼な気分ではなかったので気にしなかった。個々の〈彩雲〉粒子のレベルで見れば、やっていることは、特定の電荷変動パターンに対して特定の電荷変動パターンを返しているだけだ。しかし、反射的な応答と膨大な粒子の組み合わせが生み出す〈彩雲〉のふるまいは、場当たり的でありながらも戦略的で、擬人化抜きでそれを語るのはむしろ不自然だ、といまのわたしは考えていた。

「まだショーは終わりじゃないぞ。捕食の後は増殖がはじまる」

どこかで別の戦いがはじまっていないかと視線をさまよわせたエミルを、もう一度同じ方向にうながす。空の彼方で絶え間なく流動するカーマインの表面をしばらく見守っていると、突然それが膨張をはじめた。

火山からマグマが噴き上がるように、内側から次々と〈彩雲〉の塊があふれ出す。しわくちゃの花弁となってほとばしり、どんどん積み上がっていく入道雲は、上に行くにつれしだいに青みを帯びていった。

「なんだ、食べられてないじゃん。インディゴが出てきたよ」エミルが叫ぶ。

「違うな。あれはインディゴじゃなく、カーマインの幼体だ」

「青いけど」

「なぜ〈雲〉に色がついて見えるか知ってるか?」

「知ってるわけないじゃんか」

「そいつと同じだ」わたしはエミルの頭を指さす。風になびきながら目障りに色を回転させる、微細加工された髪。

「〈雲〉粒子の表面には、長さ数百ナノメートルの小さな突起がびっしりと生えている。そこに光が当たると、突起の先端で反射した光と、根元で反射した光とが干渉し合うんだ。突起の長さの整数倍の波長の光はぴったりそろって反射してくるが、そうでない波長だと弱め合う。つまり、突起の長さが色を決めているのさ。〈雲〉の幼体は親の相似形をしているから、生まれたばかりで体が小さいうちは──」

「もっと短い波長の光を強く反射する、と。だから青く見えるんだね」

少年はわたしの言葉にかぶせるように続けた。得意げな目でこちらを見てくる。もちろん、自分に施されている改造毛髪の原理くらいは知っていて当然だ。

「じゃ、あの〈雲〉たちはいま生まれたんだ」

「そういうことだ。突起は生殖器になっていて、同じ長さの突起どうしが噛み合うと配偶子が交換されるしくみになっている。それが〈雲〉が群れを作る理由なんだ。あいつらは群れの中で何度も衝突するうちに、体内に胚子を山ほど貯め込む。捕食のチャンスに出会えなければ、やがて胚子は母体の栄養として再吸収されてしまうが、うまく捕食にこぎつければあんなふうに子を放流する」

上昇気流に乗ってカーマインから分離したマリンブルーの幼体群は、生まれつき備えている電荷操作能を練習するように膨張収縮を繰り返した。それから、まだ未熟さを感じさせる形状変化で帆のように風を受け、自らを産んだ親から巣立っていく。あれらのうち、成熟して本来のカーマインを帯びるようになるのはほんの一割ほどだろう。幼体群が成体群を捕食するのはほとんど不可能だから、同じような日齢の群れに運よく遭遇しない限り、自分たちを食い合うしかない。

共食いをし、空の色の版図を塗り替える競争に終始する、漂流生物。地球(テラ)にはまったく類のない生態が、変わった嗜好の人間たちを吸い寄せる。わたしにしても、そいつに魅入られた口だ。目的も意思も持ち合わせていないくせに、ときに込み入った情緒を感じさせる〈彩雲〉の美に、わたしは常に惹かれ続けていた。

「ねえ、いま何か光った。あそこ」

もの思いにふけるわたしを、エミルの早口の叫びが現実に引き戻す。振り向くと、エミルは細い腕を伸ばして前方右方向を指さしていた。

わたしは目を細める。五キロほど向こうの空で二色の〈彩雲〉の群れが渦巻き、その下の地平線に黒い塊が広がっていた。黒は一帯を覆う苔のようにも見えるが、もっとずっと大規模なものだと知っている。

〈彩雲〉と黒のあいだの薄い空に、一瞬のきらめきが走った。

「あれは〈誘雷樹〉の林だ。ちょうど〈雲〉から放電しているところだ。あれには近づかないほうがいい。特に〈雲〉が周りにいるときにはな」

「なんの林?」エミルは首を伸ばさんばかりに右のほうを凝視している。わたしはその方向の電位差が大きく広がっていないことを確認して、そのままバギーを進めた。

そのとき、遠くからかすかな唸りが聞こえてきた。エンジンのような周期音。地面を揺さぶる鳴動。それもいくつも重なって。

低周波で方向は特定できなかったが、バックミラーに目をやると、背後のビフレストから巨大トレーラーの集団が出発するところが見えた。地響きを立て、砂煙とともに突き進む大編隊だ。

さっき降り立った訪問者たちに先立ってビフレストに運び込まれ、貨物庫に眠っていたものだろう。あんなものが隠されていたとは。そういえば、二日もあそこで寝泊まりしていながら、わたしは一度も貨物庫を覗いてみなかった。

「ねえ、なんの林って?」

エミルが催促し、わたしにガイドの仕事を思い出させる。ミラーから目を離し、ふたたび林のほうへ視線を向ける。

「〈誘雷樹〉。いいか、簡単に憶えられるから教えておいてやる。この惑星に存在する生物の系統は二つきりだ。ひとつは〈彩雲〉。もうひとつが〈誘雷樹(あれ)〉だ。近寄ってきた〈雲〉の放電を誘発し、そのエネルギーを利用して生きている」

エミルの目が輝き、興味がそちらに移りはじめたのがわかった。いたずらっぽい期待した目でわたしを見てくる。これまでの短いやりとりから、わたしが何を言っても、エミルがもっと近寄りたがるのは間違いない気がした。都合のいいことに、いま林の上空に垂れ込めている〈雲〉は、〈誘雷樹〉のもとでは比較的おとなしい色種だった。

右にハンドルを切り、林を真正面に据えてバギーを進ませる。後部座席から双眼鏡を取り出して渡すと、エミルはボタンを探してためつすがめつ眺めだした。

「スイッチはない。それを通して覗いてみろ……向きが反対だ。もっと目に近づけて」

わたしは〈誘雷樹〉の林と〈彩雲〉とを交互に見比べながら走り、経験と感覚が警告を告げてくるのを待った。近づくうちにも〈彩雲〉と〈誘雷樹〉のあいだで何度か閃光が走り、そのたび細く長い枝が赤熱して消えた。

いちばん近い樹から五百メートルのところでふたたび左に舵を切り、黒々とした林の縁と平行に走らせる。この距離を隔てて樹と〈彩雲〉が稲妻を飛ばし合うことはありえないが、放電により制御を失った〈彩雲〉がふらふら流れてくることはあるかもしれない。その可能性を考えると、ここが限界線だった。

「表面がきらきらしてる、幹の」双眼鏡の使い方を習得したエミルがつぶやく。

「鉄とアルミニウムさ。〈誘雷樹〉が育つのは大規模なボーキサイト鉱床だけだ。根で鉱物を吸い、幹で金属を電解製錬して、幹から伸びるワイヤー枝の原料にしているんだ」

林は比較的大規模なもので、どの〈誘雷樹〉も、直立する黒い主幹から四方八方へ、数百本の細長い枝を伸ばしていた。それぞれの枝の先端には水素の詰まった袋が繋がっていて、十数メートルにおよぶ導線を緩やかな懸垂曲線で吊っている。風ですべての枝が一方向に流されてしまわないのは、水素袋自体がわずかに帯電し、互いに反発しあっているからだ。この電荷操作能力は明らかに、〈彩雲〉と〈誘雷樹〉の遠い共通祖先から受け継がれたものだった。

「〈雲〉は〈誘雷樹〉の電場を感じると回避行動を取るが、いつでも避けられるわけじゃない。風に乗ってうかつな〈雲〉が近づいていくと、アースされたワイヤー枝が〈雲〉の電荷のバランスを崩し、放電させる。雷撃を受けたワイヤーは一瞬で蒸発してしまうが、新しい枝を製錬してもお釣りが来るだけの電力を蓄えることができる」

エミルは窓から身を乗り出すようにして空を探索していた。うかつな〈雲〉がいないかと目をこらしているふうだったが、いま〈誘雷樹〉の風上はぽっかりと空いた青空だ。もちろん、そうでなかったらわたしはここまでバギーを近づけてはいない。わたしは林の縁をしばらく横目にした後、元の針路に戻った。

「あれは何なの?」しばらくしてエミルは、双眼鏡から目を離さず言った。その視線を追って、空を流れる〈彩雲〉のほうを向いたが、特にいつもと違うものは見えない。

「どれだ?」

「こっちじゃなくて、後ろのトレーラー。何がはじまるの?」

「ああ……さあな。どうせ大したことじゃない」

「その割には、さっきから気になってるみたいだけど」

「いいから、黙って景色を見てろ」

「なんだよ、見てるし」エミルはぶつくさ文句を言いながら視線を逸らした。

もちろん、トレーラーならずっと気になっていた。わたしの聴覚をひっきりなしに刺激するというだけでなく、心理的にもだ。ひと連なりになった巨大トレーラー群は、バックミラーの中で砂を巻き上げながらしだいに大きくなってきた。おおよそわたしと同じ方角を目指しているようだが、だとすれば、少なくとも採掘ではなさそうだ──ビフレストのこちら側で採れるのはありふれた雲母ばかりで、平野を丸ごと露天掘りしても採算が合わないだろうから。

「フランコはこの仕事、長いの?」黙っているエミルの努力は、ものの数秒で投げ捨てられた。

「おれはそれほど古株じゃない。この星の暦で七年ってところだ」

「じゃあさ、〈彩雲〉に周りじゅうを囲まれたことはある? 遠くから見るよりずっとすごいっていうよ」

「その手の噂はいくらでも聞くが、当てにはならない。そんなガイドをするやつはいないからな。危険を冒して〈雲〉に近づくほど、素晴らしいものが見えると思いたいのさ」

恐怖が美を引き出すというモルネ・ウィラの理論によれば、あながち間違っているともいえないのかもしれないが。それでも、リスクに釣り合うほどではないのは確実だ。

「でもさ──」

「待て。あとで聞く」

ずっと続いている地鳴りじみた唸りが、加速度的にボリュームを増しつつあった。後頭部の皮膚が熱風に当てられたようにひりひりと痛む。電荷の急勾配。振り返ると、猛スピードで接近するトレーラーの先頭はわずか五百メートル後ろまで迫っていて、その鋼鉄の車体に取りつけられているものがたやすく見てとれた。

「離れるぞ。つかまっていろ」

バギーを大きく左に逸らせ、重装車の動線から九十度針路をずらす。一瞬だけ目を移すと、トレーラーがとおってきた線上にかかる〈彩雲〉が異常な動きをしていた。吹き飛ばされ、巻き上がり、散り散りになる。

わたしは空を見るのをやめ、前方の地形と皮膚感覚だけに集中した。蹴りつけるようにアクセルを踏む。にわかに、周りのいたるところで電荷の集中と拡散が起こり、目に見えない小規模な放電がそれに続いた。

「なんでそんなに急ぐのさ?」

「しゃべるな。舌を噛む。〈雲〉から逃げるんだ」

前方で急に電荷が膨れ上がり、わたしはもう一度ハンドルを大きく切った。バギーが地面の隆起に乗り上げ、大きくバウンドする。

「でも、あんなにゆっくりなのに」エミルはシートベルトにしがみつきながら言う。

「そう見えるなら間違いだ。〈雲〉はこのバギーと同じくらいの速さで動いている。普段は群れの電荷の統率が取れているから、動きを予測して簡単に近づいたり離れたりできるが、いまは違う。電荷がかき乱されていて、どう動くかわからない」

〈彩雲〉の中での電荷の移動は速い。〈彩雲〉粒子それ自体よりもはるかに。トレーラーの先頭車を起点とする電位変化の波は、瞬く間に空を伝播していた。周囲には、正電位に突出した空間と負電位に突出した空間がいくつも生まれている。そうした領域に潜り込むのは自殺行為だ。制御できない電子の氾濫が、いつ自分の体を通過点に選んでもおかしくない。

しかし、正電位の山脈から負電位の海溝へ滑り降りるあいだには必ず、海岸線に当たる零電位の細道が存在する。わたしは・電位地図・を全身で見定め、波打ち際のように刻一刻と変化する安全圏をたどってバギーを走らせた。

荒れ狂う〈彩雲〉から十分離れ、電位のうねりが凪(な)ぐまでに四キロほど進んだ。そこでやっとスピードを緩め、後ろを振り返る。直径十キロにわたってかき混ぜられた〈彩雲〉が、虹色のマーブル模様を呈していた。わずかな指向性を持った筋雲のパターンが、もはや見えなくなったトレーラー群の行き先をぼんやりと指し示している。

「すごい! 彗星のしっぽみたい」

エミルは興奮して空を振り仰ぎ、こちらを振り返る。

わたしがその顔から目を離せずにいると、少年は怪訝そうに眉をひそめた。

「何さ?」

「おまえ……血が」

エミルの右のこめかみのあたりに五センチほどの切り傷が開き、血が防塵マスクの縁まで伝っていた。わたしの視線に気づいたエミルは傷に手を触れ、そこについた血を眺めると、小さな笑いを漏らす。

「さっきバウンドしたときかも。大して痛くないから」

「すまなかった。後ろにタオルがあるから押さえておけ。すぐヒュッテに着くから、それまで我慢してくれ」

「だいじょうぶだってば。それより」エミルは後ろを振り返った。トレーラーが向かった方向を指さす。「いったいなんだったの?」

わたしは地形を再確認して第一ヒュッテまでの道のりに乗せると、小さく息をつく。エミルの質問に答えようと思考をまとめるうち、さっきまでは感じなかった、言いようのない怒りが湧き上がってくる。

「避雷用の電場操作ロッドがトレーラーの先頭車につけられていた。頭上の〈雲〉の電荷を能動的に中和して、落雷しにくい空間を作るんだ。ただ、その恩恵を受けるのはごく狭い範囲だけだ。すぐ外側ではさっきのように、いたずらに〈雲〉を擾乱(じょうらん)しているからな。適度な強さで使えば問題ないんだが、あんなふうに無制御で使われては、周りにとってはいい迷惑さ」

緊急避難以外の目的で、避雷ロッドを最大出力で使用するのは、この惑星では全方位へのあからさまな敵対行為に当たる。が、利用についての暗黙のルールはあっても、強制力のある規律はなかった。

新参の開発業者たちが自発的に、わたしを客もろとも殺そうとするというのはさすがに考えにくいことだ。とはいえ、彼らの雇い主──ガイドのカルテル連中──はあるいは、本来彼らに伝えておくべき物騒な道具の注意点をあえて伏せたかもしれない。それで被害を受けるのがわたし一人だけと知っていたら。

わたしはエミルの表情をちらと覗き込んだ。年端(としは)もいかぬ少年の、不安と恐怖を和らげてやるつもりで。

だが、そこに浮かんでいたのは無邪気な驚きと、期待に似た歓びだけだった。

エミルの傷は広かったが深くはなかったので、ヒュッテに着くころには血も止まっていた。専用の医療設備を使うまでもなく、バギーを安全に停められさえすれば十分手当てできた。

「トレーラーどもだがな、イリス平野で停まったようだ。衛星画像を見れば一発よ」

ルシュは指についた癒着軟膏をぼろ布でぬぐうと、D紙をわたしに突き出した。大陸全域を表示したリアルタイムの映像は、トレーラーによってシェイクされた〈彩雲〉の断層を示している。ビフレストから一直線に伸びる針状の軌跡が、イリス平野の中央部で唐突に途切れていた。

「広さがあるから〈雲〉の追跡には向いた場所だが……開発するにはビフレストから離れすぎじゃないか?」

「まだ疑ってんのか? やつら、本当に大きなことをはじめる気だぞ。あそこに腰を落ち着けて、何かでかいものを作るつもりだ」

ルシュは腰に手を当て、こちらに意味ありげな目線を向けてきた。わたしが彼の忠告を真に受けなかったのをまだ根に持っているようだ。とはいえルシュ自身、これから何が起きるかを知っているわけではないのだ。

「そのぼうやを家に帰したほうがいいんじゃないのか」そう言ってエミルのほうへ顎をしゃくる。「おまえと一緒にいると巻き添えを食わせちまうかもしれんぞ。一人ならともかく、子供を連れていてはおまえも逃げ遅れるだろう」

「やつらはおれを殺そうとしたんだろうか」

「知らねえよ。さすがにそんなことはしないと思うがな。そこまで馬鹿じゃあるまい」

「どうだかな」

「なんかフランコって嫌われてるんだねえ」

少年は面白そうにくすくすと笑った。この状況においてはあまり他人事ではないのだが。

ルシュは空の水タンクに腰かけて説明をはじめる。

「他のガイド連中は機械に頼らざるを得ないが、それにも限度があるからな、特にこの星では。電場の検知は本来、時間的にも空間的にもたくさんのサンプルを取ってやらなきゃならんが、フランコが体ひとつでやってることを機械でやろうとすると、電磁波遮蔽も込みでバギーの助手席と後ろを埋めるくらいの大きさになっちまう」

「なら大きくすればいいじゃん」

「客を乗せられるくらいでかい車体にしたところで、雷を検知するばかりで逃げられなけりゃ意味がない。だから、精度の悪い予測で我慢して、〈雲〉を遠巻きに眺めるしかないんだ。やつら、最初から分が悪い勝負をしているのさ。そのうえ」とわたしを指さす。「こいつはかわいげがないときてる」

「たしかに」エミルは真面目くさった顔で相槌を打つ。「でも、だったら他の人たちも同じ改変を受ければいいのにね? この星では役に立つんでしょ」

そうしてこちらを振り向いたが、わたしはそれに合わせてそっぽを向いた。何やら気に入らない方向に話が向かっていきそうだ。

無視されたエミルを見かねてルシュが助け舟を出す。

「同じ改変ってのはそう簡単な話じゃねえ。こいつのは・外交官・専用の改変だからな。そうとう金がかかってる。こう見えて、こいつは《ソロモン》公認の外交官だったんだ。といっても、おまえさんの歳じゃわからないだろうが」

「外交官って、誰と外交するの」

「異種族とさ。太陽系人類(ソラリアン)以外の知性を持つ種族と対話するのがこいつの仕事だった。なんでもいいから異種族を見たことは?」

「あるよ。〈ホイッスル〉だっけ。映像だけだけど。え、〈ホイッスル〉と話せるの?」

またこちらを振り返ってくる。わたしは答えず、壁際に離れて棚から補充の医薬品を物色する。もちろん話せるとも。他の何者とでもな。だったらなんだというんだ?

誰もそんなことを望んではいない。だからわたしはここにいる。

わたしが話に乗らないので、ルシュは一拍置いてから続けた。

「その映像の中の〈ホイッスル〉は自分たちの言葉でしゃべっていたかね? 息切れしているみたいに途切れ途切れにしか聞こえなかったんじゃないか?」

「そう、だったかも」

「それは奴(やっこ)さんたちが超音波も使って話すからだ。太陽系人類(こっち)の可聴範囲なんて気にしちゃくれないからな。外交官はそいつも聞き取らなくちゃならないわけだ。〈ホイッスル〉なんて音波を使うだけまだかわいいほうで、赤外線の反射率とか、磁束密度の変化でしか話せない種族もいる。普通の人間の感覚じゃあまるでお話にならんというわけさ。電磁波、音波、匂い、電場に磁場。外交官はそういうものに対する広い知覚を持っていなきゃならん」

「へえ、その外交官が、なんでこんなとこでガイドやってるわけ」

「なあ、もういいかな。話を戻したいんだが」わたしはたまらず口を挟む。〈彩雲〉の鮮やかさが、無性に恋しくなっていた。

「戻すって?」

「おまえを帰すかどうかの話だ。ルシュが言ったとおり、これから起きることによっては巻き添えを食うかもしれない。いつ状況が変わるかわからん」

「その場合、着手金は返ってこないんじゃないの」

「当たり前だ。着手金とはそういうものだ」

「じゃあ嫌だよ。最後までガイドを続けて」エミルはそっけなく答えた。

「勘違いするな。おまえが決めることじゃない。おれが危険と判断した場合はいつでもガイドを中止できる契約だ」

「そんなの形だけだろ。他のガイドが近づけないところまで行くのがあんたの売りなんでしょ」

そう言って自分のD紙をひらひらして見せる。その広告にはたしか、顧客満足度が云々といった宣伝文句が掲げられていたはずで、あいにくまだ消えてはいなかった。

「これまでとは話が違うんだ。自然だけじゃなく、人間のやることが関わってくる。わかるか? 何が起こるか予測できない。経験が役に立つわけじゃない」

「そんなの関係ないね。このガイドを中止したら、世界じゅうに言いふらしてやるから。評判を落としてやる。それでもいいの?」

わたしはエミルに向き直る。世間知らずの子供を諭(さと)す大人という構図を崩したくはなかったが、頭に血が上っていた。これだから子供は嫌いだ。ここに来るまでに少しは打ち解けたと思っていたのに、わたしを脅すような真似をするとは。

「思い上がるなよ。そんなことでおれがおまえのわがままを聞くとでも思ったか? おまえがどこで何をわめこうと、おれにはなんの影響もない」

それは事実だった。もとよりわたしの評判は、ガイドカルテルによる虚実入り混じった悪口で埋め尽くされている。いまさら一人分が増えたところで何が変わるものでもない。

「だったら訴えてやる。この星じゃなく、ぼくのコロニーの法律でだよ」

「勝手にしろ。契約は完全だ。おまえに勝ち目はないぞ」

これも事実。エミルは保護者の同意書を持っていたし、それが偽物だったとしても契約上の瑕疵はない。別に着手金など返してやってもいいのだが、こちらに非がない以上、引き下がるつもりはなかった。

「二人とも落ち着けって。フランコ、何もいますぐ帰そうってわけじゃないんだろう。ちゃんと説明してやれ。なあぼうや、こいつの感覚と判断はいちおうは正確なんだ。こいつがガイドを中止するときってのは、本当に命が危ないときなのさ」

ルシュがあいだに立っていなかったら、とっくにわたしたちの仲は契約とともに決裂していただろう。エミルは意固地になっていたし、わたしはわたしで理詰めで諭す気にはなれなかった。

しまいにルシュ一人でエミルを説得するようになり、わたしはうんざりして寝室に向かった。ドアを閉めるとき、エミルがわたしの背中に甲高い声を投げた。

「絶対に、何があってもガイドを続けてもらうから!」

以下、後篇に続く

●【夏の春暮康一SFまつり】掲載一覧

07/28【夏の春暮康一SF祭 01】「虹色の蛇」(分載前篇)

07/31【夏の春暮康一SF祭 02】「虹色の蛇」(分載後篇)

08/04【夏の春暮康一SF祭 03】 林譲治『オーラリメイカー〔完全版〕』解説公開